Redis的底层数据结构-跳表

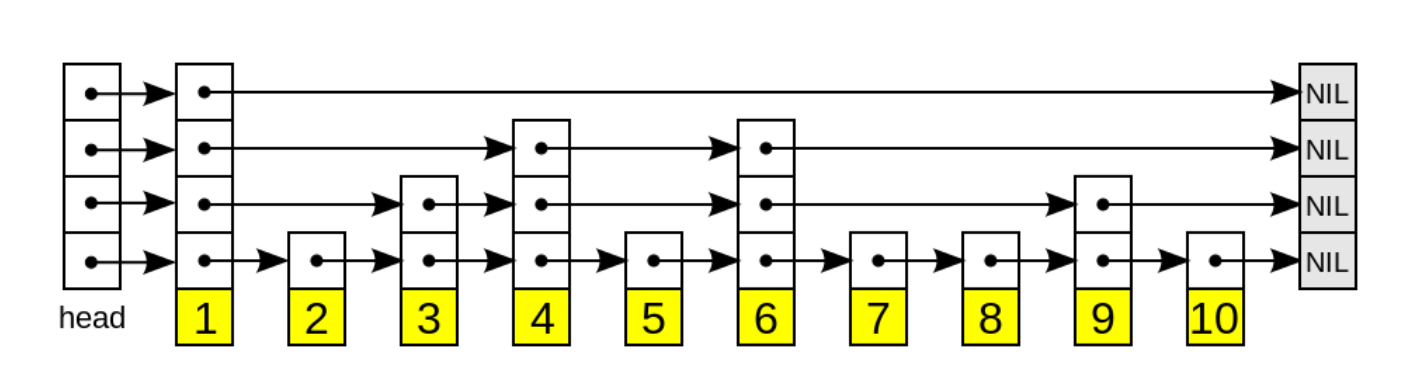

跳跃表(skiplist)是一种有序数据结构,它通过在每个节点中维持多个指向其它节点的指针,从而达到快速访问节点的目的。具有如下性质:

1、由很多层结构组成;

2、每一层都是一个有序的链表,排列顺序为由高层到底层,都至少包含两个链表节点,分别是前面的head节点和后面的nil节点;

3、最底层的链表包含了所有的元素;

4、如果一个元素出现在某一层的链表中,那么在该层之下的链表也全都会出现(上一层的元素是当前层的元素的子集);

5、链表中的每个节点都包含两个指针,一个指向同一层的下一个链表节点,另一个指向下一层的同一个链表节点;

Redis中跳跃表节点定义如下:

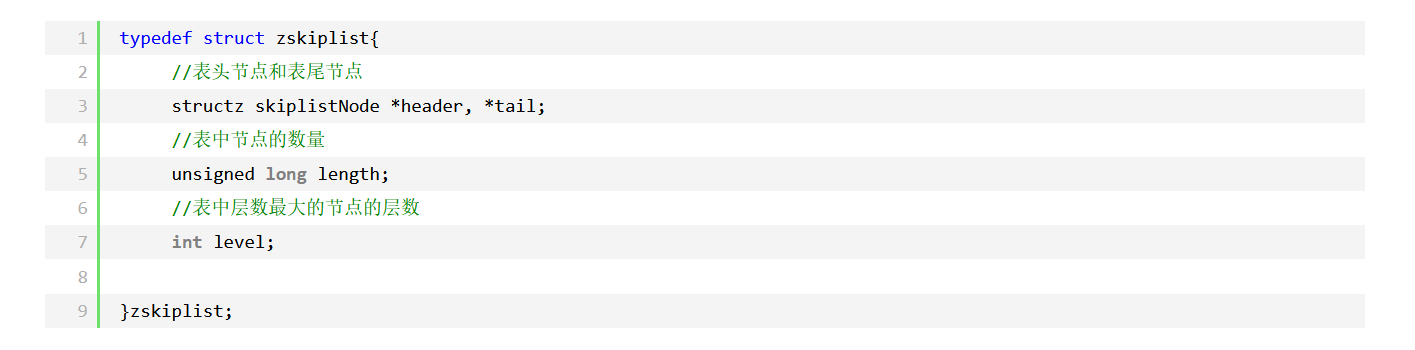

多个跳跃表节点构成一个跳跃表:

-

①、搜索:从最高层的链表节点开始,如果比当前节点要大和比当前层的下一个节点要小,那么则往下找,也就是和当前层的下一层的节点的下一个节点进行比较,以此类推,一直找到最底层的最后一个节点,如果找到则返回,反之则返回空。

-

②、插入:首先确定插入的层数,有一种方法是假设抛一枚硬币,如果是正面就累加,直到遇见反面为止,最后记录正面的次数作为插入的层数。当确定插入的层数k后,则需要将新元素插入到从底层到k层

-

③、删除:在各个层中找到包含指定值的节点,然后将节点从链表中删除即可,如果删除以后只剩下头尾两个节点,则删除这一层。

属性分析

层:level 数组包含多个元素,每个元素包含指向其他节点的指针。根据幕次定律(power law,越大的数出现的概率越小)随机生成一个介于 1 和 32 之间的值(Redis5 之后最大为 64)作为 level 数组的大小,这个大小就是层的高度,节点的第一层是 level[0] = L1

前进指针:forward 用于从表头到表尾方向正序(升序)遍历节点,遇到 NULL 停止遍历

跨度:span 用于记录两个节点之间的距离,用来计算排位(rank):

-

两个节点之间的跨度越大相距的就越远,指向 NULL 的所有前进指针的跨度都为 0

-

在查找某个节点的过程中,将沿途访问过的所有层的跨度累计起来,结果就是目标节点在跳跃表中的排位,按照上图所示:

-

查找分值为 3.0 的节点,沿途经历的层:查找的过程只经过了一个层,并且层的跨度为 3,所以目标节点在跳跃表中的排位为 3

-

查找分值为 2.0 的节点,沿途经历的层:经过了两个跨度为 1 的节点,因此可以计算出目标节点在跳跃表中的排位为 2

-

后退指针:backward 用于从表尾到表头方向逆序(降序)遍历节点

分值:score 属性一个 double 类型的浮点数,跳跃表中的所有节点都按分值从小到大来排序

成员对象:obj 属性是一个指针,指向一个 SDS 字符串对象。同一个跳跃表中,各个节点保存的成员对象必须是唯一的,但是多个节点保存的分值可以是相同的,分值相同的节点将按照成员对象在字典序中的大小来进行排序(从小到大)

跳表的演化过程案例

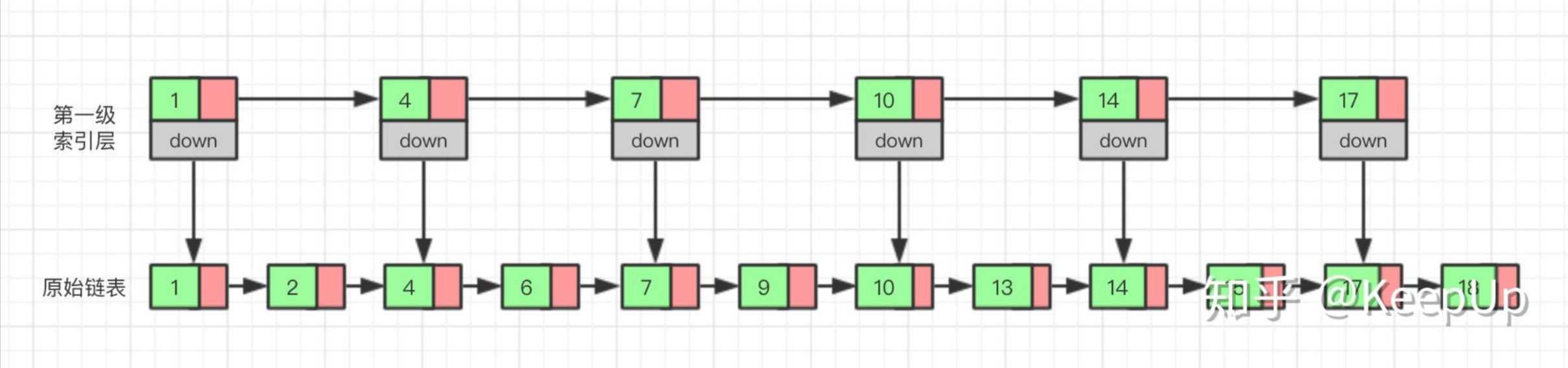

对于单链表来说,即使数据是已经排好序的,想要查询其中的一个数据,只能从头开始遍历链表,这样效率很低,时间复杂度很高,是 O(n)。

那我们有没有什么办法来提高查询的效率呢?我们可以为链表建立一个“索引”,这样查找起来就会更快,如下图所示,我们在原始链表的基础上,每两个结点提取一个结点建立索引,我们把抽取出来的结点叫做索引层或者索引,down 表示指向原始链表结点的指针

现在如果我们想查找一个数据,比如说 15,我们首先在索引层遍历,当我们遍历到索引层中值为 14 的结点时,我们发现下一个结点的值为 17,所以我们要找的 15 肯定在这两个结点之间。这时我们就通过 14 结点的 down 指针,回到原始链表,然后继续遍历,这个时候我们只需要再遍历两个结点,就能找到我们想要的数据。好我们从头看一下,整个过程我们一共遍历了 7 个结点就找到我们想要的值,如果没有建立索引层,而是用原始链表的话,我们需要遍历 10 个结点

通过这个例子我们可以看出来,通过建立一个索引层,我们查找一个基点需要遍历的次数变少了,也就是查询的效率提高了

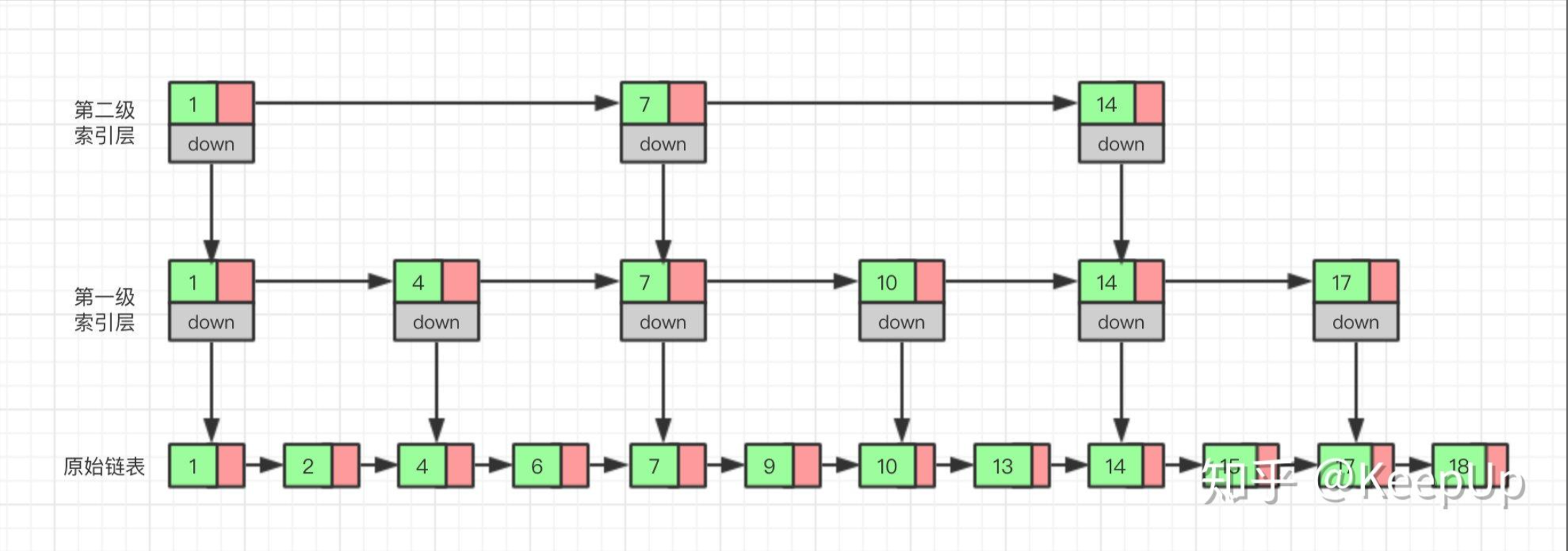

那么如果我们给索引层再加一层索引呢?遍历的结点会不会更少呢,效率会不会更高呢?我们试试就知道了

现在我们再来查找 15,我们从第二级索引开始,最后找到 15,一共遍历了 6 个结点,果然效率更高。

当然,因为我们举的这个例子数据量很小,所以效率提升的不是特别明显,如果数据量非常大的时候,我们多建立几层索引,效率提升的将会非常的明显,感兴趣的可以自己试一下,这里我们就不举例子了

这种通过对链表加多级索引的机构,就是跳表了。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号