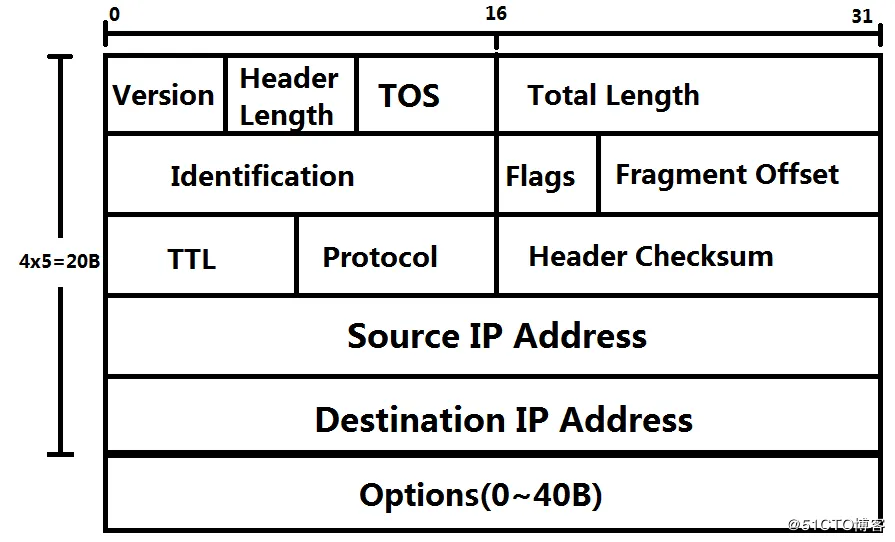

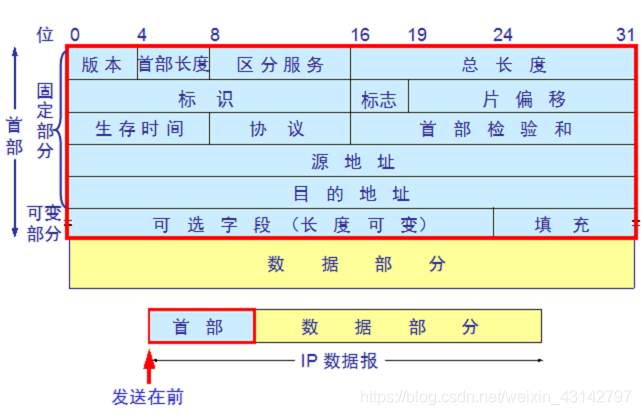

ip报头

1、版本(4位)

IP协议的版本,目前的IP协议版本号为4,下一代IP协议版本号为6。

2、首部长度(4位)

IP报头的长度。固定部分的长度(20字节)和可变部分的长度之和。共占4位。最大为1111,即10进制的15,代表IP报头的最大长度可以为15个32bits(4字节),也就是最长可为15*4=60字节,除去固定部分的长度20字节,可变部分的长度最大为40字节。

3、服务类型(8位)

用来获得更好的服务。其中的前3位表示报文的优先级,后面的几位分别表示要求更低时延、更高的吞吐量、更高的可靠性、更低的路由代价等。对应位为1即有相应要求,为0则不要求。

4、总长度(16位)

IP报文的总长度。报头的长度和数据部分的长度之和。注意这里的单位为字节,而不是4字节,所以一个IP报文的的最大长度为65535个字节。

5、标识(16位)

唯一的标识主机发送的每一分数据报。通常每发送一个报文,它的值加一。当IP报文长度超过传输网络的MTU(最大传输单元)时必须分片,这个标识字段的值被复制到所有数据分片的标识字段中,使得这些分片在达到最终目的地时可以依照标识字段的内容重新组成原先的数据。

6、标志(3位)

共3位。R、DF、MF三位。目前只有后两位有效,DF位:为1表示不分片,为0表示分片。MF:为1表示“更多的片”,为0表示这是最后一片。

7、片位移(13位)

指当前分片在原数据报(分片前的数据报)中相对于用户数据字段的偏移量,即在原数据报中的相对位置。(需要再乘以8)

8、生存时间(8位)

TTL(Time to Live)。该字段表明当前报文还能生存多久。每经过1ms或者一个网关,TTL的值自动减1,当生存时间为0时,报文将被认为目的主机不可到达而丢弃。TTL 字段是由发送端初始设置一个 8 bit字段.推荐的初始值由分配数字 RFC 指定,当前值为 64。发送 ICMP 回显应答时经常把 TTL 设为最大值 255。

9、协议(8位)

指出IP报文携带的数据使用的是那种协议,以便目的主机的IP层能知道要将数据报上交到哪个进程(不同的协议有专门不同的进程处理)。和端口号类似,此处采用协议号,TCP的协议号为6,UDP的协议号为17。ICMP的协议号为1,IGMP的协议号为2.

10、首部校验和(16位)

用于检验IP报文头部在传播的过程中是否出错,检查IP报头的完整性。

11、源IP地址(32位)

标识IP数据报的源端设备。

12、目的IP地址(32位)

标识IP数据报的目的地址。

————————————————

版权声明:本文为CSDN博主「EricLee23」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43142797/article/details/105648168

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号