Linux基础学习(九)

课程大纲

14.1 日志管理简介

14.2 rsyslogd日志服务

14.3 日志轮替

97.日志管理-简介

1、日志服务

在CentOS 6.x中日志服务已经由rsyslogd取代了原先的syslogd服务。

rsyslogd日志服 务更加先进,功能更多。但是不论该服务 的使用,还是日志文件的格式其实都是和 syslogd服务相兼容的,所以学习起来基本 和syslogd服务一致。

rsyslogd的新特点:

- 基于TCP网络协议传输日志信息;

- 更安全的网络传输方式;

- 有日志消息的及时分析框架;

- 后台数据库;

- 配置文件中可以写简单的逻辑判断;

- 与syslog配置文件相兼容。

确定服务启动 [root@localhost ~]# ps aux | grep rsyslogd

#查看服务是否启动

chkconfig --list | grep rsyslog

#查看服务是否自启动

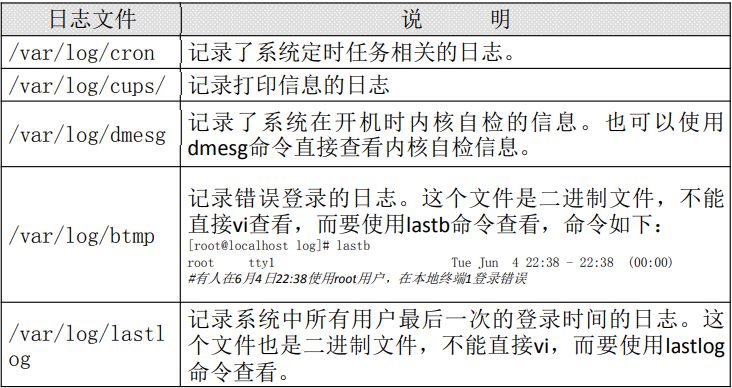

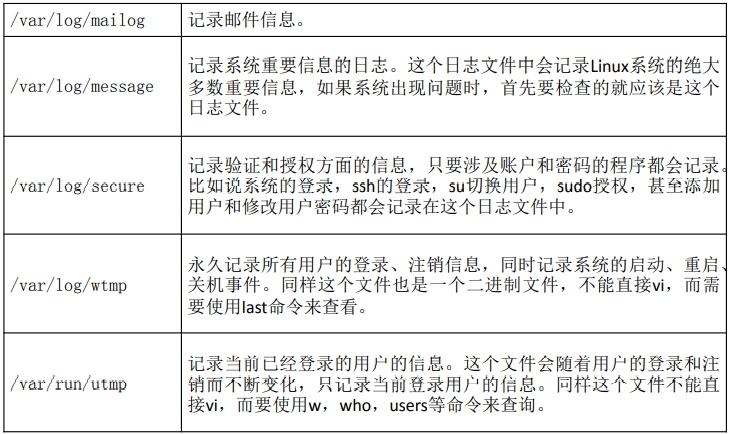

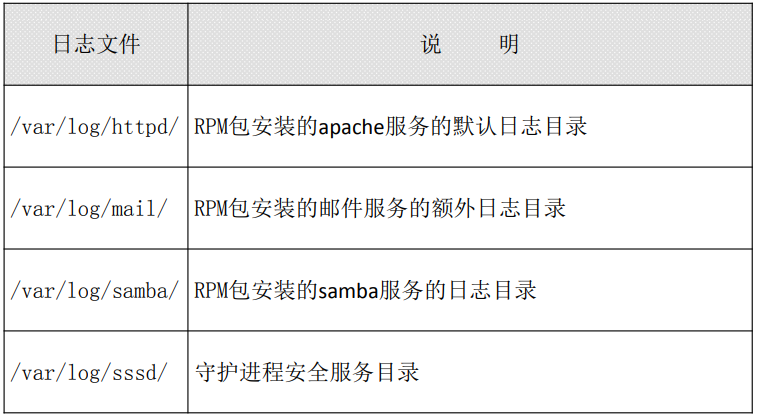

2、常见日志的作用

除了系统默认的日志之外,采用RPM方 式安装的系统服务也会默认把日志记录在 /var/log/目录中(源码包安装的服务日志 是在源码包指定目录中)。不过这些日志 不是由rsyslogd服务来记录和管理的,而 是各个服务使用自己的日志管理文档来记 录自身日志。

98.日志管理-rsyslogd服务

1、日志文件格式

基本日志格式包含以下四列:

- 事件产生的时间;

- 发生事件的服务器的主机名;

- 产生事件的服务名或程序名;

- 事件的具体信息。

2、/etc/rsyslog.conf配置文件

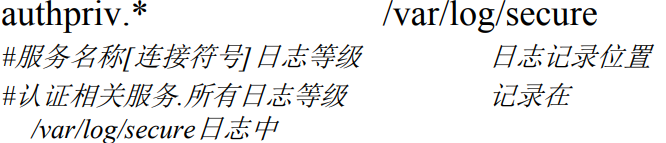

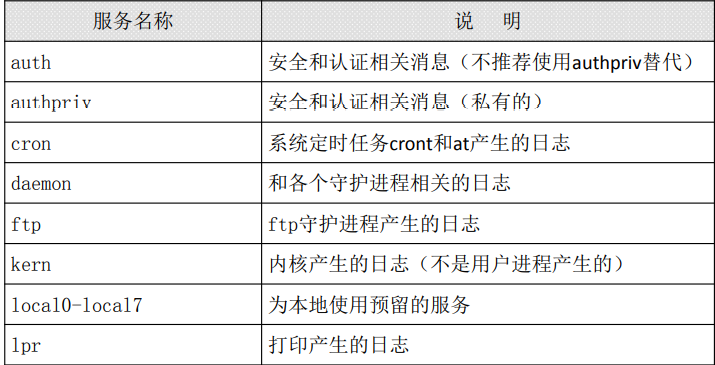

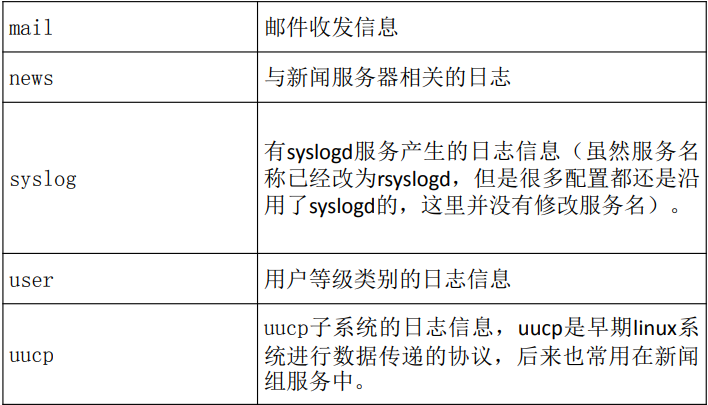

服务名称

连接符号

连接符号可以识别为:

- “*”代表所有日志等级,比如:“authpriv.*”代表authpriv认证信息服务产生 的日志,所有的日志等级都记录

- “.”代表只要比后面的等级高的(包含该等级)日志都记录 下来。比如:“cron.info”代表cron服务产生的日志,只要日 志等级大于等于info级别,就记录

- “ .=”代表只记录所需等级的日志,其他等级的都不记录。比 如:“*.=emerg”代表人和日志服务产生的日志,只要等级是 emerg等级就记录。这种用法及少见,了解就好

- “.!”代表不等于,也就是除了该等级的日志外,其他等级的 日志都记录

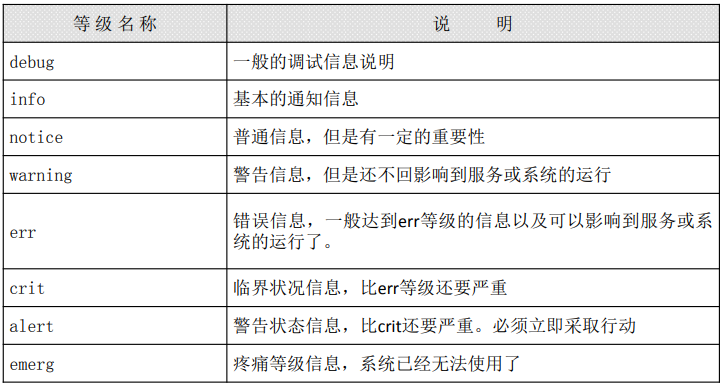

日志等级

日志记录位置

- 日志文件的绝对路径,如“/var/log/secure”

- 系统设备文件,如“/dev/lp0”

- 转发给远程主机,如“@192.168.0.210:514”

- 用户名,如“root” 忽略或丢弃日志,如“~”

99.日志管理-日志轮替

1、日志文件的命名规则

如果配置文件中拥有“dateext”参数,那 么日志会用日期来作为日志文件的后缀, 例如“secure-20130605”。这样的话日志 文件名不会重叠,所以也就不需要日志文 件的改名,只需要保存指定的日志个数, 删除多余的日志文件即可

如果配置文件中没有“dateext”参数,那么日 志文件就需要进行改名了。当第一次进行日志 轮替时,当前的“secure”日志会自动改名为 “secure.1”,然后新建“secure”日志,用来 保存新的日志。当第二次进行日志轮替时, “secure.1”会自动改名为“secure.2”,当前的 “secure”日志会自动改名为“secure.1”,然 后也会新建“secure”日志,用来保存新的日志 ,以此类推。

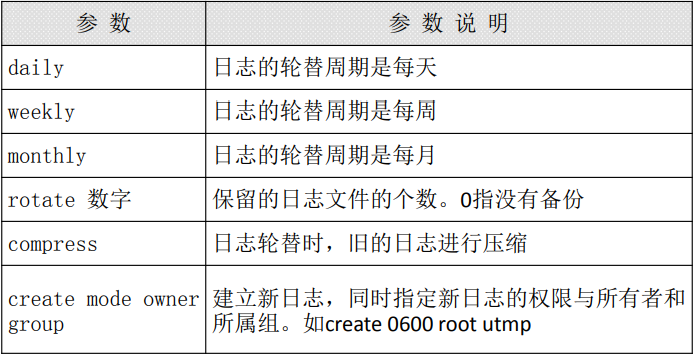

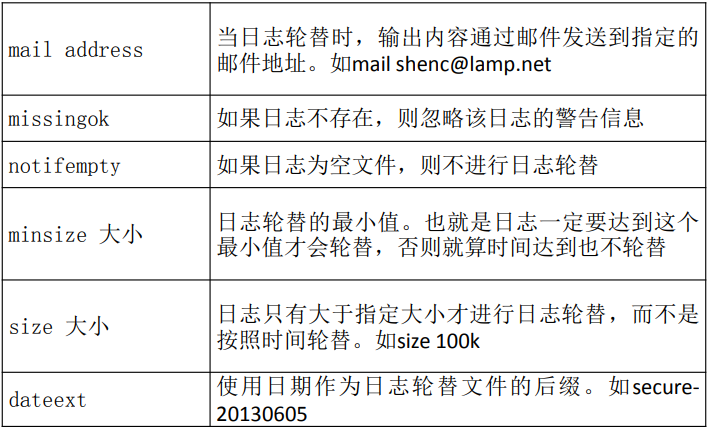

2、logrotate配置文件

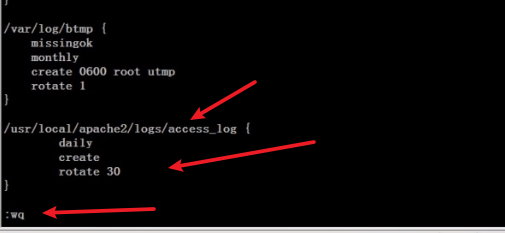

3、把apache日志加入轮替

打开这个配置文件输入命令[root@localhost ~]# vi /etc/logrotate.conf

加入这句话 /usr/local/apache2/logs/access_log

{ daily create rotate 30 }access_log就是要备份的文件名字 括号里面写的代表的意思是每天记录,备份时创建新的,保留30天。

4、logrotate命令

[root@localhost ~]# logrotate [选项] 配置文件名

选项: 如果此命令没有选项,则会按照配置文件中的条件进行 日志轮替

- -v:显示日志轮替过程。加了-v选项,会显示日志的轮 替的过程

- -f: 强制进行日志轮替。不管日志轮替的条件是否已经 符合,强制配置文件中所有的日志进行轮替

课程大纲

15.1 CentOS 6.x启动管理

15.2 启动引导程序grub

15.3 系统修复模式

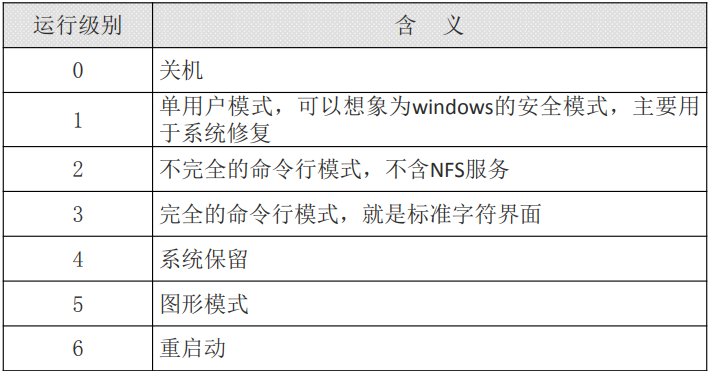

100.启动管理-启动流程-运行级别

1、运行级别

2、运行级别命令

[root@localhost ~]# runlevel

#查看运行级别命令

[root@localhost ~]# init 运行级别

#改变运行级别命令

3、系统默认运行级别

[root@localhost ~]# vim /etc/inittab id:3:initdefault:

#系统开机后直接进入哪个运行级别

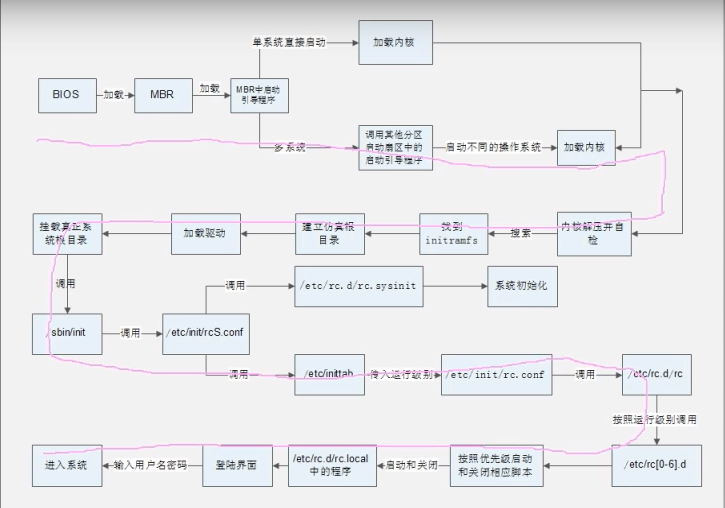

101.启动管理-启动流程-启动过程

启动流程图

initramfs内存文件系统

CentOS 6.x中使用initramfs内存文件系统 取代了CentOS 5.x中的initrd RAM Disk。 他们的作用类似,可以通过启动引导程序 加载到内存中,然后加载启动过程中所需 要的内核模块,比如USB、SATA、SCSI 硬盘的驱动和LVM、RAID文件系统的驱 动

mkdir /tmp/initramfs #建立测试目录 cp /boot/initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img /tmp/initramfs/ #复制initramfs文件 cd /tmp/initramfs/ file initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img mv initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img.gz #修改文件的后缀名为.gz gunzip initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img.gz #解压缩 file initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img cpio -ivcdu < initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img #解压缩

调用/etc/init/rcS.conf配置文件

主要功能是两个:

先调用/etc/rc.d/rc.sysinit,然后由 /etc/rc.d/rc.sysinit配置文件进行Linux系统初 始化。

然后再调用/etc/inittab,然后由/etc/inittab配 置文件确定系统的默认运行级别

由/etc/rc.d/rc.sysinit初始化

1、获得网络环境

2、挂载设备

3、开机启动画面Plymouth(取替了过往的 RHGB)

4、判断是否启用SELinux

5、显示于开机过程中的欢迎画面

6、初始化硬件

7、用户自定义模块的加载

8、配置内核的参数

9、设置主机名

10、同步存储器 11、设备映射器及相关的初始化 12、初始化软件磁盘阵列(RAID) 13、初始化 LVM 的文件系统功能 14、检验磁盘文件系统(fsck) 15、设置磁盘配额(quota) 16、重新以可读写模式挂载系统磁盘 17、更新quota(非必要) 18、启动系统虚拟随机数生成器 19、配置机器(非必要) 20、清除开机过程当中的临时文件 21、创建ICE目录 22、启动交换分区(swap) 23、将开机信息写入/var/log/dmesg文件中

调用/etc/rc.d/rc文件

运行级别参数传入/etc/rc.d/rc这个脚本之 后,由这个脚本文件按照不同的运行级别 启动/etc/rc[0-6].d/目录中的相应的程序 /etc/rc3.d/k??开头的文件(??是数字),会 按照数字顺序依次关闭 /etc/rc3.d/S??开头的文件(??是数字),会 按照数字顺序依次启动

102.启动管理-启动引导程序-Grub配置文件

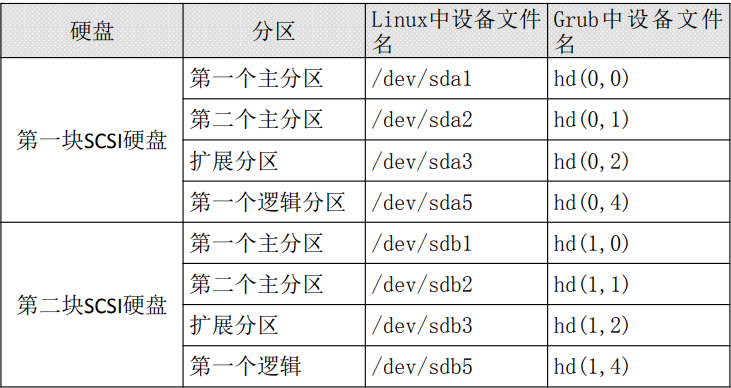

1、grub中分区表示

2、grub配置文件

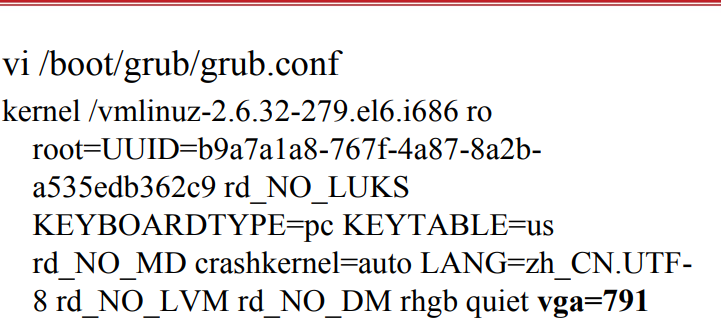

vi /boot/grub/grub.conf

- default=0 默认启动第一个系统

- timeout=5 等待时间,默认是5秒

- splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz 这里是指定grub启动时的背景图像文件的保存位置的

- hiddenmenu 隐藏菜单

- title CentOS (2.6.32-279.el6.i686) title就是标题的意思

- root (hd0,0) 是指启动程序的保存分区

- kernel /vmlinuz-2.6.32-279.el6.i686 ro root=UUID=b9a7a1a8-767f-4a87-8a2b-a535edb362c9 rd_NO_LUKS KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_MD crashkernel=auto LANG=zh_CN.UTF-8 rd_NO_LVM rd_NO_DM rhgb quiet 定义内核加载时的选项

- initrd /initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img 指定了initramfs内存文件系统镜像文件的所在位置

103.启动管理-启动引导程序-Grub加密

1、grub加密

[root@localhost ~]# grub-md5-crypt

#生成加密密码串

[root@localhost ~]# vi /boot/grub/grub.conf

default=0

timeout=5

password --md5 $1$Y84LB1$8tMY2PibScmuOCc8z8U35/

#password选项放在整体设置处。

splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu

…省略部分内容…

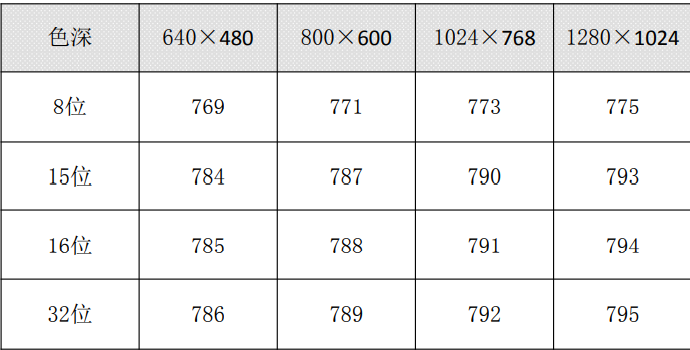

2、纯字符界面分辨率调整

grep "CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE" /boot/config-2.6.32-279.el6.i686

#查询内核是否支持分辨率修改

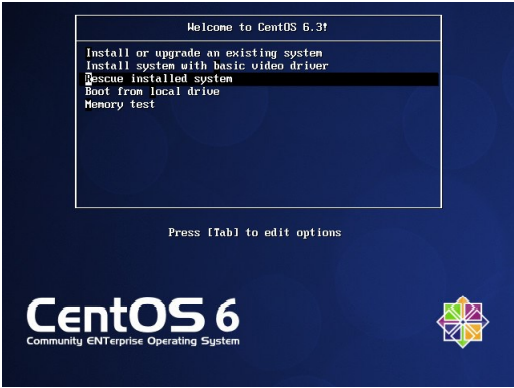

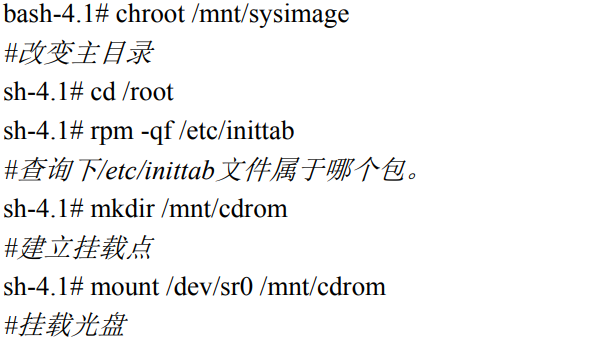

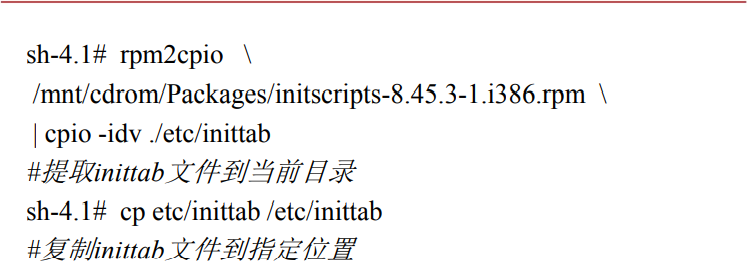

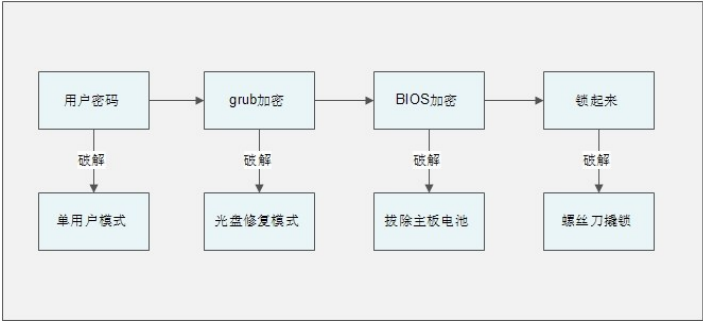

104.启动管理-系统修复模式

1、单用户模式

单用户模式常见的错误修复

- 遗忘root密码

- 修改系统默认运行级别

2、光盘修复模式

重要系统文件丢失,导致系统无法启动

3、Linux的安全性

105.备份与恢复-概述

1、Linux系统需要备份的数据

- /root/目录:

- /home/目录:

- /var/spool/mail/目录:

- /etc/目录:

- 其他目录:

安装服务的数据:

apache需要备份的数据

- 配置文件

- 网页主目录

- 日志文

mysql需要备份的数据

- 源码包安装的mysql:/usr/local/mysql/data/

- RPM包安装的mysql:/var/lib/mysql/

2、备份策略

完全备份:完全备份就是指把所有需要备 份的数据全部备份,当然完全备份可以备 份整块硬盘,整个分区或某个具体的目录

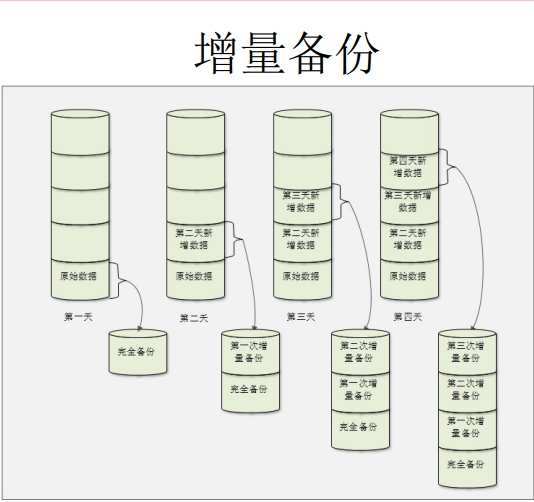

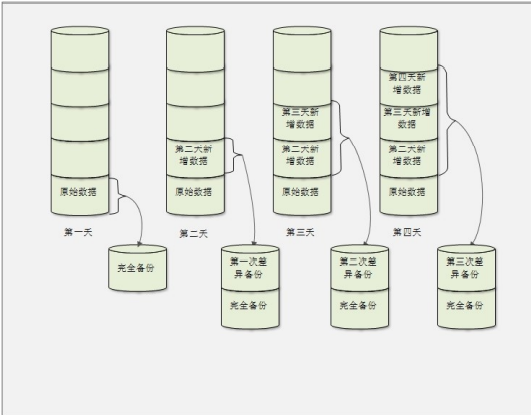

增量备份

差异备份

106.备份与恢复-备份命令

1、dump命令

[root@localhost ~]# dump [选项] 备份之后的文件名 原文件或目录

选项:

- -level: 就是我们说的0-9十个备份级别

- -f 文件名: 指定备份之后的文件名

- -u: 备份成功之后,把备份时间记录在/etc/dumpdates文件

- -v: 显示备份过程中更多的输出信息

- -j: 调用bzlib库压缩备份文件,其实就是把备份文件压缩 为.bz2格式,默认压缩等级是2

- -W: 显示允许被dump的分区的备份等级及备份时间

备份分区

dump -0uj -f /root/boot.bak.bz2 /boot/ #备份命令。先执行一次完全备份,并压缩和更新备份时间 cat /etc/dumpdates #查看备份时间文件 cp install.log /boot/ #复制日志文件到/boot分区 dump -1uj -f /root/boot.bak1.bz2 /boot/ #增量备份/boot分区,并压缩 dump –W #查询分区的备份时间及备份级别的

备份文件或目录

dump -0j -f /root/etc.dump.bz2 /etc/

#完全备份/etc/目录,只能使用0级别进行完全备份 ,而不再支持增量备份

2、restore命令

[root@localhost ~]# restore [模式选项][选项]

模式选项:restore命令常用的模式有以下四种,这四个模 式不能混用。

-C:比较备份数据和实际数据的变化

-i: 进入交互模式,手工选择需要恢复的文件。

-t: 查看模式,用于查看备份文件中拥有哪些数据。

-r: 还原模式,用于数据还原。

选项:

-f: 指定备份文件的文件名

比较备份数据和实际数据的变化

mv /boot/vmlinuz-2.6.32-279.el6.i686 /boot/vmlinuz-2.6.32- 279.el6.i686.bak

#把/boot目录中内核镜像文件改个名字

restore -C -f /root/boot.bak.bz2

#restore发现内核镜像文件丢失

查看模式

restore -t -f boot.bak.bz2

还原模式

#还原boot.bak.bz2分区备份 #先还原完全备份的数据 mkdir boot.test cd boot.test/ restore -r -f /root/boot.bak.bz2 #解压缩 restore -r -f /root/boot.bak1.bz2 #恢复增量备份数据

#还原/etc/目录的备份etc.dump.bz2

restore -r -f etc.dump.bz2

#还原etc.dump.bz2备份

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号