为什么企业死盯第一学历?

过去两年,找工作的人都感受到了冷空气。岗位变少、要求变高,甚至投简历都要过一道“看学校”的筛子。

“第一学历要求本科及以上。”

“硕士可以,但本科要是 985。”

“非全日制不考虑。”

明明后来读了名校研究生,为何还被问:“你本科是哪的?”

明明现在能力强了,却依旧逃不过那一纸出身。

于是问题来了——

为什么企业要死盯第一学历?

真的是歧视吗?还是,这背后藏着更深的逻辑?

一、第一学历的“隐形权重”

“第一学历”指的是你最早的全日制学历,也就是本科。

“最高学历”则是你后来读到的层次,比如硕士或博士。

但在招聘现场,情况往往反过来:

最高学历是参考,第一学历是门槛。

企业看似在招“研究生”,实际上筛的,是“本科”。

这背后反映的,不只是偏好,而是一种结构性筛选逻辑。

二、企业为什么信“第一学历”?

很多人把这叫做“歧视”,但在企业眼里,这更像是一种低成本的风险控制。

从企业角度看,第一学历是最清晰、最可比的信号:

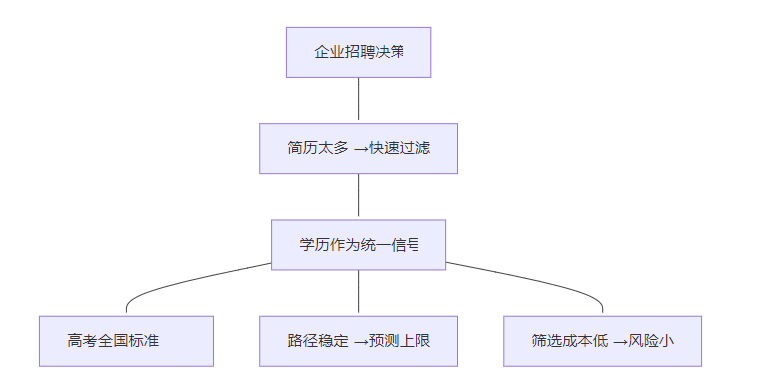

企业招聘决策

简历太多 →快速过滤

学历作为统一信号

高考全国标准

路径稳定 →预测上限

筛选成本低 →风险小

- 高考是全国唯一的标准化考试。

不用验证含金量,不担心水分。对 HR 来说,本科院校本身就是“智力与努力”的统一标签。 - 第一学历被视为“成长稳定性”的象征。

能在 18 岁进名校的人,被假设在学习力、环境、资源上更具可预测性。 - 简历堆积如山,HR 没空看故事。

学历成为最省力的过滤器。用本科院校初筛,不一定是偏见,而是效率逻辑。

这并非恶意,而是信息不对称下的理性偷懒。

企业无法深入了解每个人,只能用最简单的信号机制来降低决策风险。

三、第一学历歧视,是社会焦虑的回声

“第一学历”歧视的存在,其实是社会信任机制退化的表现。

当经济放缓、岗位收缩时,企业更倾向“买保险”——

要稳定、要可控、要风险最小的人。

学历,在这个体系里,不再只是教育成果,

而变成了一种“社会信用符号”:

它代表着资源、环境、稳定性——

而这些往往被误认为是“能力”。

这背后的逻辑是:

社会对“后天改变”的信任在下降。

当人们不再相信努力能逆袭时,“出身”就成了新的筛选标准。

四、当标签失效,能力要能自证

既然企业信标签,那就让自己拥有更强的可验证能力。

尤其对技术岗位来说(测试开发、数据分析、研发工程师),

真正能打破学历壁垒的,是成果导向。

这意味着:

• 让项目、代码、技术文档、线上作品成为“第二学历”;

• 让别人五分钟内看到你能解决什么问题;

• 不靠学历标签,而靠“真实产出”赢得信任。

技术圈永远讲究“跑得动的代码”——

再漂亮的简历,不如一次能证明价值的 Demo。

五、时代在变,筛选逻辑也在变

越来越多公司开始意识到:

学历筛选只能过滤“风险”,不能筛出“潜力”。

• 字节、阿里云、特斯拉都在测试“去学历化招聘”,

用 AI 模型分析作品、代码、面试数据。

• 中小公司更看重业务落地与学习速度,

因为那才决定团队的真正产能。

未来的趋势,不是学历消失,而是信号分化。

当更多人能用真实能力输出价值,

学历标签的权重自然会被稀释。

六、学历是起点,不是结论

企业死盯第一学历,是因为那代表确定性。

但人生的意义,从来在于打破确定性。

真正能决定命运的,不是一纸文凭,

而是能不断学习、持续进化的能力。

“第一学历”或许影响你走进哪扇门,

但能不能留在屋里、走到更远的地方,

取决于你能不能不断自证。

📘关注公众号【人工智能与自动化测试】

在这个被算法筛选、被标签定义的时代,

持续学习与创造,是你能打破“第一学历定律”的唯一方式。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号