流域防洪“四预”关键技术

2024年4月,珠江流域遭遇超标准洪水,但洪峰过境时没有一处堤防溃决,这背后是"四预"平台对洪水演进过程的精准推演。当数字孪生技术遇上千年治水难题,预报、预警、预演、预案构成的智慧防线正在重塑中国防洪体系。通过大藤峡、淮河等32个国家级示范项目的实践,这项技术已成功将特大洪水的调度决策时间从小时级压缩至分钟级,开创了"数字治水"新纪元。

一、防洪"四预"技术体系解析

1. 预报:延长预见期的科技之眼

通过气象水文耦合模型,将72小时降雨预报与水文模型实时联动,实现洪水预见期从传统6小时延伸至3天。珠江"四预"平台采用GPU并行计算技术,使流域洪水预报速度提升20倍,在2024年北江洪水中提前48小时锁定洪峰流量。

2. 预警:直达末梢的神经中枢

构建"流域-干流-支流-断面"四级预警体系,基于30万处监测点的实时数据,智能识别漫堤风险段。淮河系统首创"红橙黄蓝"四色预警穿透式推送,2022年洪水期间向沿河122个乡镇自动发送撤离指令。

3. 预演:虚实交融的决策沙盘

采用水文-水动力耦合模型,实现每秒300万网格的洪水演进模拟。在钱塘江数字孪生平台上,调度人员可实时调整闸门开度,观看三维可视化场景中洪水传播的"数字替身",支持2000种调度方案的15秒快速比选。

4. 预案:动态优化的智慧大脑

通过机器学习算法构建预案知识库,永定河系统能在10分钟内生成包含工程调度、物资调配、人员转移的立体化方案。珠江平台更建立"调度-风险-应急"三维评估模型,2024年洪水中动态调整预案37次。

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用此网站的相关工具: http://GeoSaaS.COM

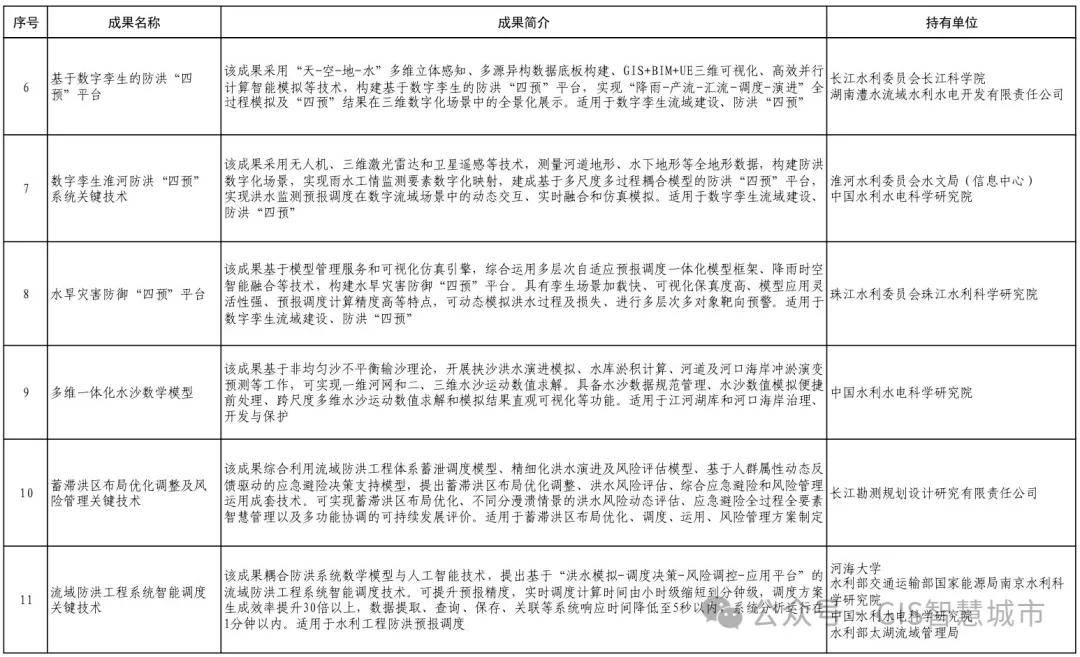

二、核心技术突破

1. 天空地一体化感知网络

整合卫星遥感、无人机航测、水下声呐等12种监测手段,淮河王家坝段建成厘米级地形数字底板,珠江口实现盐度场三维动态监测。北斗短报文技术保障极端天气下的数据传输。

2. 超算赋能模型革命

采用"CPU+GPU"异构计算架构,珠江洪水预报模型运算速度达传统模式的50倍。阿里云提供的弹性算力,可在1小时内完成全流域72小时洪水推演。

3. 智能决策知识引擎

集纳60年历史洪水案例库,构建包含327条调度规则的决策树。大藤峡系统通过知识图谱技术,自动关联上下游34座水库调度逻辑[1],实现"调度一个工程,预判全链影响"。

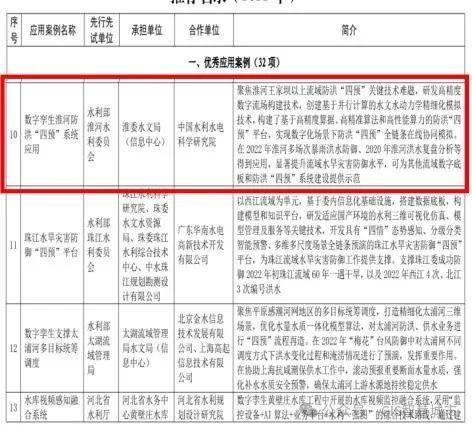

三、实战检验:从珠江到淮河的成功范例

案例1:2024珠江洪水教科书式防御

通过"四预"平台实时融合气象雷达、水文站、视频监控等多源数据,精准预判乐昌峡水库入库洪峰误差小于3%。在洪峰形成前72小时启动"水库群联合削峰"模式,调度23座水库拦蓄洪水12亿立方米,相当于为广州城区筑起三道防线。

案例2:数字孪生淮河的智慧跃升

构建包含1.2亿网格单元的高精度模型,实现王家坝至正阳关河段洪水演进模拟精度达98%。2022年防御秋汛时,通过预演发现3处潜在漫堤点,提前加固节省抢险资金超亿元。

四、未来展望:从智能到智慧的进化

随着量子计算、AI大模型等新技术注入,防洪"四预"正迈向3.0时代:

数字孪生2.0

:融合城市排水模型,实现"洪涝旱咸"四灾联防

决策脑机接口

:通过AR眼镜呈现洪水淹没实景,支持现场指挥

自主决策系统

:2025年将试点水库智能联调,实现"算法直调水工程"

结语:守护江河安澜的科技答案

从大禹治水到数字治水,防洪"四预"技术标志着我国水旱灾害防御进入"可计算"时代。当珠江委工程师在指挥中心轻点鼠标,就能看到未来72小时的洪水三维推演,这项凝结着3万水利科技人员智慧的创新,正在书写"以智御洪"的中国方案。随着技术持续迭代,这条数字防线将愈发坚固,为人民生命财产安全构筑起永恒堤坝。

欢迎您用微信扫描以下二维码关注“GIS智慧城市”,为您提供测绘地理信息及智慧城市相关的技术、管理、行业方案和个人成长等文章。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号