多杆合一驱动城市空间治理智慧化

引言:城市“杆林困境”与智慧化破局

走在现代城市的街道上,路灯、监控、交通信号灯、5G基站等杆体林立,不仅侵占公共空间,更暴露了城市治理的碎片化问题。如何让这些“沉默的钢铁”升级为城市的“智慧神经元”?答案在于 “多杆合一” ——通过集成化、智能化的技术手段,驱动城市空间治理迈向高效、集约、智慧的新阶段。

一、何为“多杆合一”?

多杆合一并非简单的物理整合,而是以 “一杆多用、一杆多能” 为核心,将传统分散的照明、通信、交通、安防等设施集成于一体,构建城市基础设施的“超级终端”。例如,深圳的智慧杆已整合智能照明、视频监控、5G基站、环境监测等10余项功能,而上海通过《道路合杆整治技术导则》实现了杆体数量减少50%以上的目标。

核心价值:

空间集约化

减少重复建设,释放道路空间资源;

管理精细化

打破部门壁垒,实现数据互联互通;

服务智能化

通过感知设备与数据分析,赋能智慧交通、应急响应等场景。

二、建设内容:从硬件整合到平台赋能

1. 硬件集成:城市基础设施的“瑞士军刀”

多功能杆体

采用模块化设计,兼容照明、摄像头、LED屏、充电桩等设备,预留5G基站接口。例如,北京的多功能杆需满足抗50年一遇强风的结构标准。

综合管道与供电系统

通过统一的地下管道和供配电网络,避免线路杂乱。

环境适配设计

如防雷接地、防水防尘(IP65以上防护等级)。

2. 软件平台:城市治理的“智慧大脑”

统一管理平台

整合各部门数据,实现设备远程监控、故障报警、能耗分析。例如,熙枚物联的管理平台可实时采集交通流量、空气质量等数据。

AI与大数据应用

通过视频分析预测交通拥堵,通过环境数据优化污染防控。

3. 标准体系:技术规范的“顶层设计”

地方标准先行

北京、上海、广州等地已发布技术规范,涵盖杆体结构、网络传输、运维流程等。

国家政策推动

2021年《新型基础设施绿色高质量发展实施方案》明确支持智慧杆建设。

三、核心技术:驱动智慧化的“四大引擎”

1. 物联网(IoT)技术

感知层

部署温湿度、PM2.5、噪声等传感器,形成城市环境监测网络。

传输层

依托NB-IoT、LoRa等低功耗广域网,实现设备高效互联。

2. 5G与边缘计算

5G微基站

智慧杆作为5G网络的密集布点,提升信号覆盖。

边缘节点

在杆端部署计算单元,减少数据传输延迟,支撑实时决策。

3. 大数据与AI分析

交通优化

通过视频识别分析车流,动态调整信号灯。

应急响应

一键报警设备联动附近监控,快速定位求助位置。

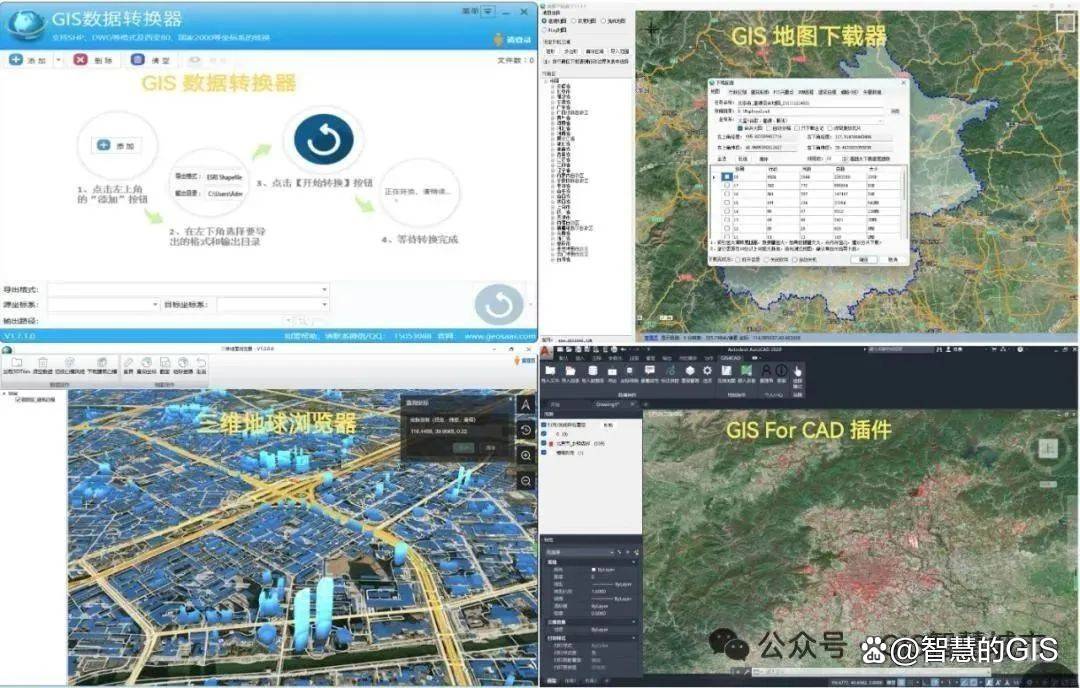

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用此网站的相关工具: http://GeoSaaS.COM

4. 能源管理技术

太阳能供电

部分城市试点光伏+储能的离网供电模式。

智能调光

根据人车流量自动调节照明亮度,节能30%以上。

四、实践案例:从试点到全域的智慧升级

深圳模式

计划2024年建成4.5万根智慧杆,整合无人机停机坪、充电桩等创新功能。

上海

通过多杆合一实现“全息路网”,支持车路协同与自动驾驶。

长春北路示范段

杆体减少40%,通过智能屏实时发布政务信息。

五、挑战与未来:构建城市治理新范式

当前瓶颈

跨部门协同难

公安、交通、市政等多方权责需进一步厘清。

长期运维成本

设备老化与网络安全风险需持续投入。

未来趋势

“多感合一”升级

从设备集成到多维度感知融合,提升数据分析精度。

碳中和赋能

结合光伏、储能技术,打造零碳智慧杆。

全域数字孪生

通过杆端数据构建城市三维模型,实现治理仿真预判。

结语:让城市“更聪明、更有温度”

多杆合一不仅是技术的革新,更是城市治理理念的进化。从“减杆”到“智杆”,从“分散管理”到“一网统管”,这一进程正在重塑城市的“神经网络”,让空间资源更高效、市民生活更便捷、城市风貌更和谐。正如北京市《多杆合一建设与管理规范》所倡导的,未来的城市将是“可感知、有温度”的生命体——而这一切,正从每一根智慧杆的落地开始。

欢迎您用微信扫描以下二维码关注“GIS智慧城市”,为您提供测绘地理信息及智慧城市相关的技术、管理、行业方案和个人成长等文章。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号