15445 数据库系统(笔记)

2025/4/21

- No free lunch

- Remove mmap!

- The human was stupid,right?

- It's a simple solution to a simple problem. Surprisingly, this was not invented until the 90s.

前九章:

【数据库系统导论 15-445 2023Fall】CMU—中英字幕_哔哩哔哩_bilibili

其余:

11-查询执行-I [中文讲解] CMU-15445 数据库内核_哔哩哔哩_bilibili

Database Storage p2

日志结构化存储

-

InnoDB:默认引擎,基于 B+树 的索引组织表,重做日志(redo log)和写入缓冲(change buffer)采用了日志结构化的设计。

-

MyISAM:非日志结构化,使用堆表(heap)和静态索引结构。

-

RocksDB(可通过 MyRocks 集成):基于 LSM-Tree(Log-Structured Merge-Tree),是典型的日志结构化存储。

表组织方式指导“应该把记录放到哪些页、以什么顺序放置”,Slotted Page 则在选定的页面内部做好“插入、删除、更新”的具体操作。

表组织方式

堆表(Heap Table)

定义:堆表是一种最基础的表存储结构,数据行以插入顺序无特定顺序地存储在数据页中。

特点:

- 数据行在物理存储上无特定顺序。

- 插入操作快速,但查询特定数据可能效率较低。

- 适用于频繁插入和更新的场景。

聚簇索引表(Clustered Index Table):

定义:数据行按照某个索引(通常是主键)的顺序存储。

特点:

- 提高基于索引的查询性能。

- 在 InnoDB 中,表默认使用聚簇索引。

索引组织表(Index-Organized Table, IOT):

定义:数据存储在索引结构中,数据行即为索引条目。

特点:

- 节省存储空间。

- 适用于主键查询频繁的场景。

哈希组织表(Hash Organized Table):

定义:数据行根据哈希函数的结果存储在不同的桶中。

特点:

- 适用于等值查询。

- 不适合范围查询。

槽式页面(Slotted Pages)

定义:Slotted Pages 是一种页面管理机制,用于在数据页中存储和管理可变长度的记录。

结构:

- 页面头部(Page Header):存储页面的元数据,如空闲空间的起始位置等。

- 槽目录(Slot Directory):存储指向实际数据记录的指针,通常位于页面的顶部。

- 数据记录(Data Records):实际的行数据,通常从页面底部向上增长。

优点: - 支持记录的插入、删除和更新操作。

- 通过槽目录,可以实现记录的移动而不影响指针的有效性。

eg. 表(Heap): 引擎在空闲页列表或空间位图(GAM/PFS)中找到一个有 ≥ 行大小 + 槽目录开销 的页面。对于 B+树则会导航到正确的叶子页。

页(Slotted Page):在该页的 Slot Directory 增加一个新条目,记录新行的偏移和长度。

将行数据写入 Data Area(从底部向上)。

更新 Page Header 中的空闲空间指针和行计数

存储结构

聚簇索引表

- B+ 树叶子节点:物理上按索引顺序组织,每个叶子节点存储多行完整记录。

- 辅助索引:二级索引页只存储索引键与聚簇索引键的映射(或指针),查询二级索引后需回聚簇索引树检索完整行。

- 页分裂:当叶子节点满时自动分裂,保持 B+ 树平衡。

索引组织表

- 主键 B*Tree:主键索引的叶子节点同时保存整行数据。

- Overflow 段:对于过大或稀有访问的列,可配置 IOT Overflow segment,将这些列的数据存放在单独的 overflow 表空间中,以优化主索引结构。

- 无堆段:IOT 不存在独立的堆存储段(heap segment),数据全靠索引结构管理。

性能特点对比

| 特性 | 聚簇索引表 | 索引组织表 (IOT) |

|---|---|---|

| 按主键查询 | 直接在聚簇索引树中定位,性能优异 | “索引即表”,也同样无需二次回表,性能同样高效 |

| 二级索引查询 | 必须先查二级索引,再回聚簇索引(回表开销) | 二级索引同样需回主索引,但通过主键查找表数据 |

| 更新/插入 | 可能触发页分裂;插入新键逐页定位 | 因所有数据在同一结构,更新大型列可能触发 overflow 存取 |

| 存储利用率 | 数据与索引分离,空间利用较灵活 | 整行存储在索引,空间利用高度依赖索引树结构 |

| 使用场景 | 适合查询模式多样、需要多种二级索引的 OLTP/OLAP | 适合主键访问为主、列数有限且以主键查询为核心的场景 |

Storage Models & Database Compression

数据库工作负载

- on-line transaction processing (OLTP)

- 在线事务处理

- 只读/更新一小块数据

- on-line analytical processing (OLAP)

- 在线分析处理

- 读取大量数据聚合计算

- hybrid transaction + analytical processing

- 混合事务/分析处理

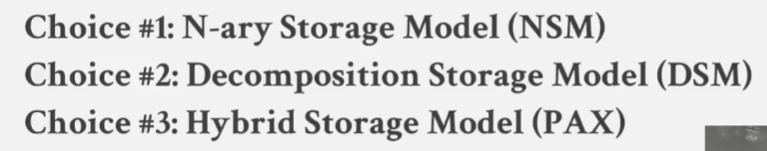

存储模型

Database Memory & Disk I/O Management

Buffer Pool Optimizations

- 多个缓冲池

- 预取

- Scan sharing(扫描共享)

- 允许多个查询共享同一个表扫描操作,减少 IO,提高缓存利用率,降低 CPU 开销,提高吞吐量

- Buffer Pool Bypass(缓冲池旁路)

- 允许某些操作直接访问磁盘数据,而不经过缓冲池的缓存机制,减少缓冲池污染,降低内存压力,提供特定查询的效率

顺序洪泛,当顺序访问时 LRU/Click 会丢失有效信息

解决: LRU - K

但也导致另一个问题,并未访问 K 次,导致被驱逐

解决: 维护一个内存中的哈希表,记录最近从磁盘中置换出去的几页以及它们访问的时间戳

- 允许某些操作直接访问磁盘数据,而不经过缓冲池的缓存机制,减少缓冲池污染,降低内存压力,提供特定查询的效率

Hash Tables

介绍了些常见的哈希算法

墓碑机制,避免线性探测到相同位置

布谷鸟算法,多个哈希

……

B+ Tree Indexes

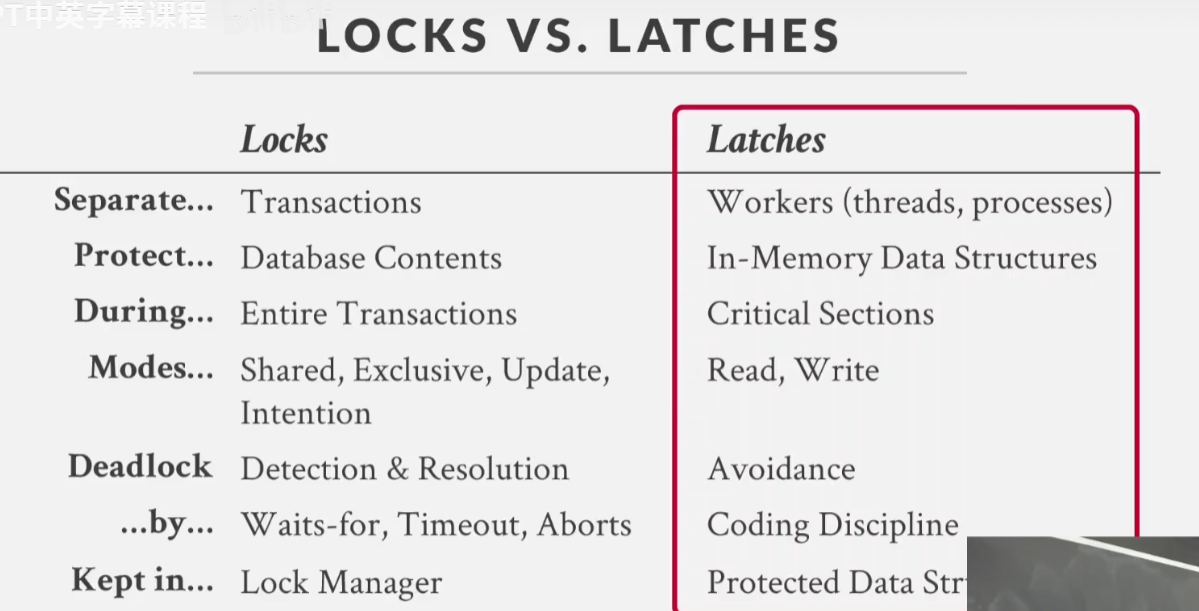

Index Concurrentcy Control

MCS 锁

相较 TAS 自旋锁解决了缓存行弹跳的问题

MCS 锁采用了一种基于链表的策略来管理等待的线程,其核心思想是让每个等待的线程在一个本地变量上自旋,而不是一个共享变量。

实现

总结一下就是排队等待之前持有锁的线程释放,然后修改自己节点的自旋变量的值(

-

释放时的写 (Write by A): 当线程 A 修改

nodeB.locked时,这个写操作通常会伴随一个释放屏障 (Release Barrier) 或使用具有释放语义的原子写操作。这确保了在线程 A 进行这个写操作之前完成的所有内存修改(包括对受锁保护的数据的修改)对于线程 B 是可见的。 -

获取时的读 (Read by B): 线程 B 在循环中读取

nodeB.locked时,这个读操作通常会伴随一个获取屏障 (Acquire Barrier) 或使用具有获取语义的原子读操作。这确保了当线程 B 看到了nodeB.locked的值变为非锁定状态时,它也能看到线程 A 在释放锁之前所做的所有内存修改。) -

队列节点 (QNode): 每个尝试获取 MCS 锁的线程都会关联一个本地的队列节点 (QNode) 对象。这个 QNode 通常包含两个字段:

next: 指向队列中的下一个 QNode。locked(或state): 一个布尔值或状态变量,表示当前线程是否获得了锁或是否还在等待。这个字段是当前线程本地的,存在于该线程所在处理器的缓存中。

-

全局尾指针 (Global Tail Pointer): MCS 锁本身维护一个全局的原子指针

tail,指向等待队列的最后一个 QNode。这是唯一的共享/全局变量,但它只在线程尝试加入队列时被修改。 -

获取锁 (Acquire):

- 线程 A 准备一个本地的 QNode

nodeA。 - 它原子地将全局的

tail指针指向nodeA。在更新tail指针的同时,它会获得更新前的tail指针(假设是prevNode)。 - 如果

prevNode为null,说明队列之前是空的,线程 A 直接获得了锁。 - 如果

prevNode不为null,说明队列中有其他线程在等待。线程 A 将prevNode的next指针指向nodeA,表示nodeA现在是队列的末尾。 - 然后,线程 A 在自己的本地 QNode (

nodeA) 的locked字段上自旋,等待前一个线程释放锁时通知它。

- 线程 A 准备一个本地的 QNode

-

释放锁 (Release):

- 持有锁的线程(假设是线程 A)需要释放锁。

- 它首先检查自己的 QNode (

nodeA) 的next指针是否为null。- 如果

next为null,说明它是队列中的最后一个线程。它会尝试原子地将全局的tail指针从nodeA改回null。如果成功,则表示队列清空,锁被完全释放。如果失败(说明在它检查next为null后,又有新的线程加入了队列),它会稍微等待一下,直到新的末尾节点的next指针指向它(即nodeA->next不再是null),然后继续下一步。 - 如果

next不为null,说明队列中还有下一个线程(假设是线程 B,对应 QNodenodeB)。线程 A 会修改nodeB的locked字段(例如,设置为false),以此点对点地通知线程 B 停止自旋并获取锁。

- 如果

缺点

- 实现更复杂: 相比简单的 Test-and-Set 或 TATAS 锁,MCS 锁的实现要复杂得多,涉及到链表管理和多个原子操作。

- 单次获取/释放开销略高: 在低竞争环境下,MCS 锁创建 QNode、修改指针等操作的开销可能略高于非常简单的自旋锁。

- 需要每个线程有自己的 QNode: 这通常意味着需要在线程本地存储或者动态分配 QNode。

TAS 和 CAS

- TAS 适用于最简单的互斥场景,例如实现一个基础的自旋锁。它的优点是简单快速。

- CAS 功能更强大、更通用,是实现各种原子更新操作和无锁数据结构的基础。它的优点是灵活性高,可以实现非阻塞算法。(ABA 问题)

避免锁根节点的优化: 乐观锁

乐观锁总是假设最好的情况,认为共享资源每次被访问的时候不会出现问题,线程可以不停地执行,无需加锁也无需等待,只是在提交修改的时候去验证对应的资源(也就是数据)是否被其它线程修改了(具体方法可以使用版本号机制或 CAS 算法)。

Sorting & Aggergation Algorithms

Timsort

-

识别和准备运行(Identify and Prepare Runs):

- Timsort 从输入数组的开始扫描,查找连续的升序或严格降序的子序列。

- 找到的这些子序列被称为“运行”(runs)。

- 如果找到的是严格降序运行,算法会将其反转,使其变为升序运行。

- 对于长度小于一个预设最小值(minrun)的运行,Timsort 会使用插入排序对其进行扩展和排序。插入排序在小规模数据上效率很高,这使得 Timsort 在处理接近有序的小块数据时表现出色。minrun 的值根据输入数组的大小动态计算,以优化性能。

-

合并运行(Merge Runs):

- 在识别并(如果需要)扩展运行后,Timsort 将这些运行放在一个栈上。

- 算法会按照一定的策略合并栈顶的相邻运行,直到只剩下一个运行,即整个数组有序。

- 合并过程是 Timsort 的关键部分。为了提高效率,Timsort 在合并时采用了称为“ galloping mode”(奔腾模式)的优化。当一个运行中的连续元素都小于或大于另一个运行的当前元素时,Timsort 会快速“跳过”这些元素,而不是逐个比较,从而减少比较次数。

- 为了确保稳定性(相等元素在排序后保持其原始相对顺序),Timsort 在合并时会优先从未被视为“gallop”的运行中取出元素。

老印咖喱味太浓,听不进去(悲

Join Algorithms

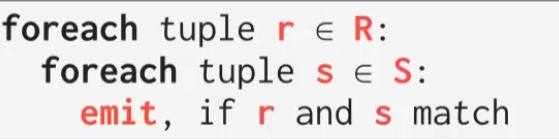

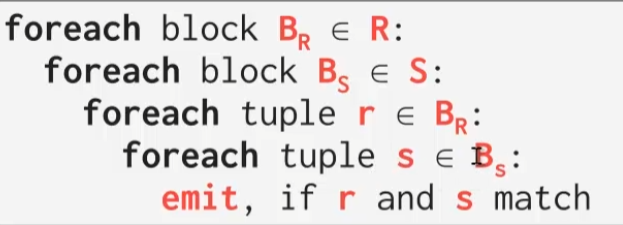

Nested Loop Join

table 1: M page m tuples

table 2: N page n tuples

C

Stupid M+(m*N)

Block M+(M*N)

Lndex (M+m*C)

B+树

Sort-Merge Join

先排序,然后每次增加左右表游标所指记录相对小的游标。

Hash Join

Basic

先扫记录多的表建个哈希表,然后记录少的表从里面找

布隆过滤器加速,外表扫描的时候顺便建一个

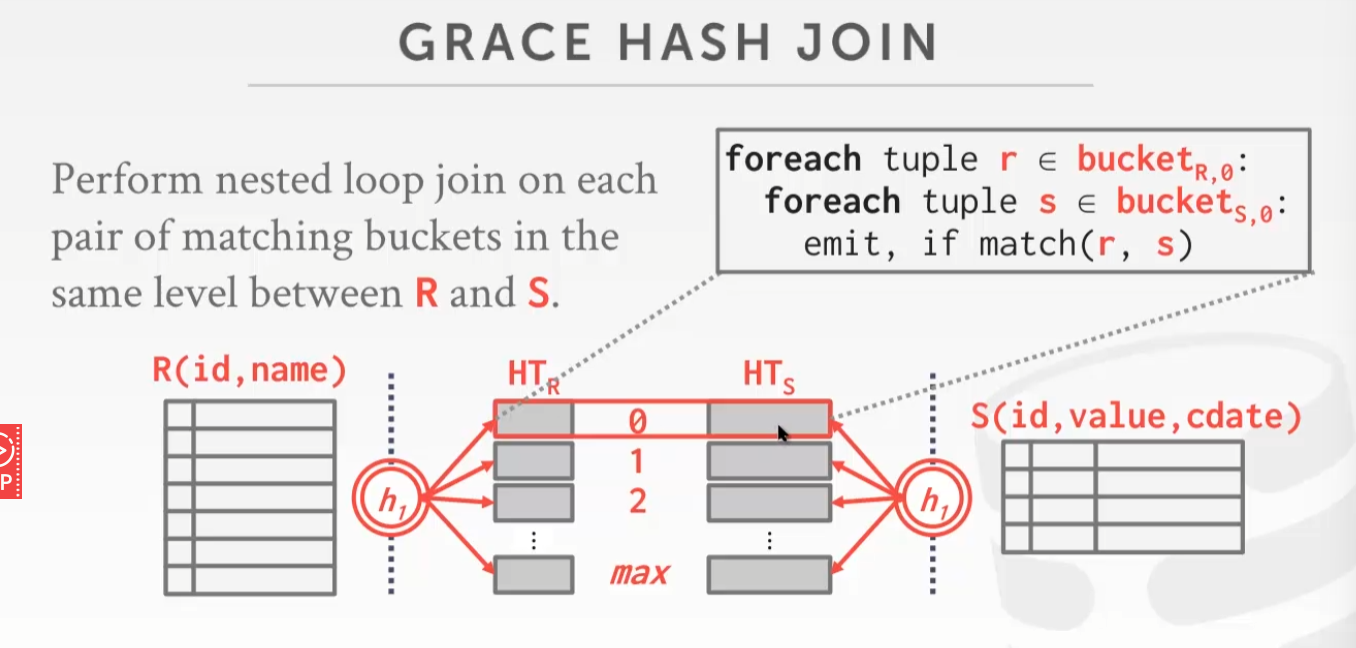

Grace

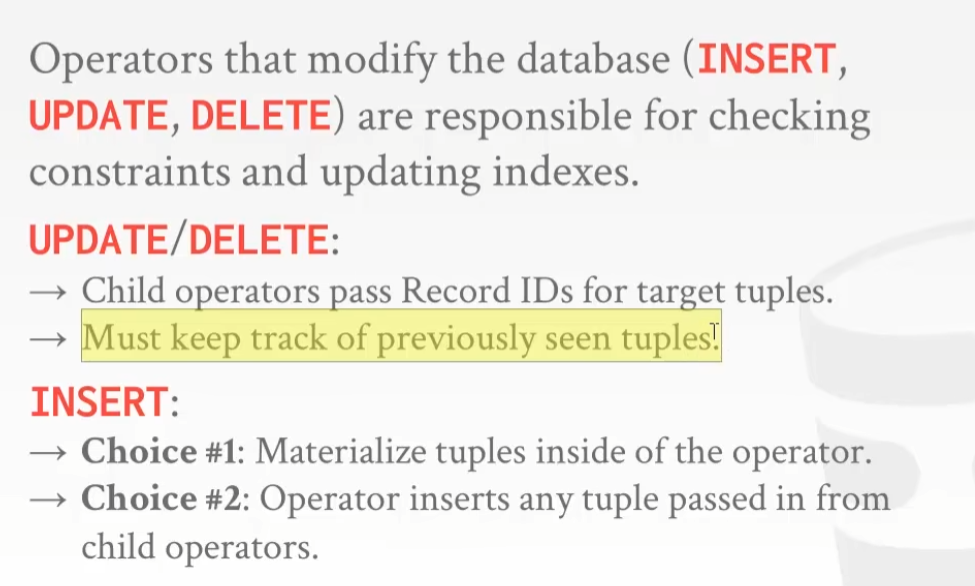

Query Execution

执行模型

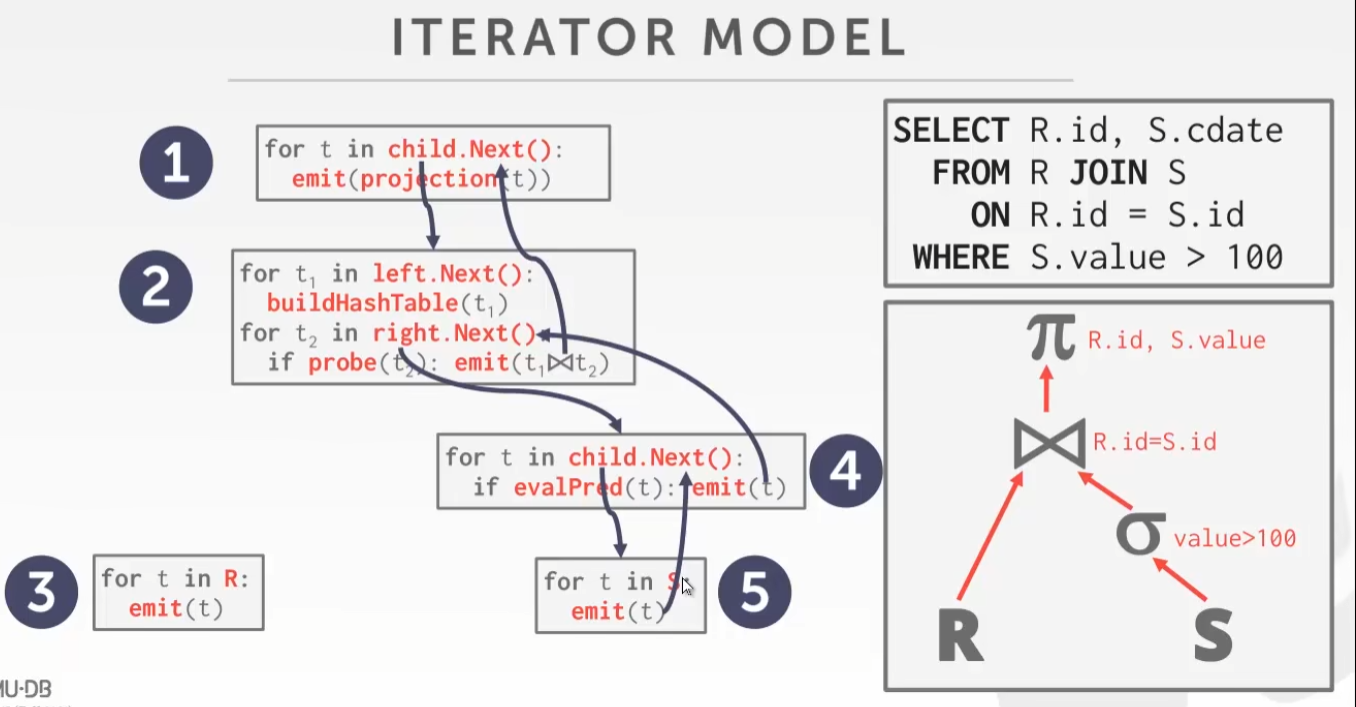

迭代模型(火山模型/流式)

一条一条返回

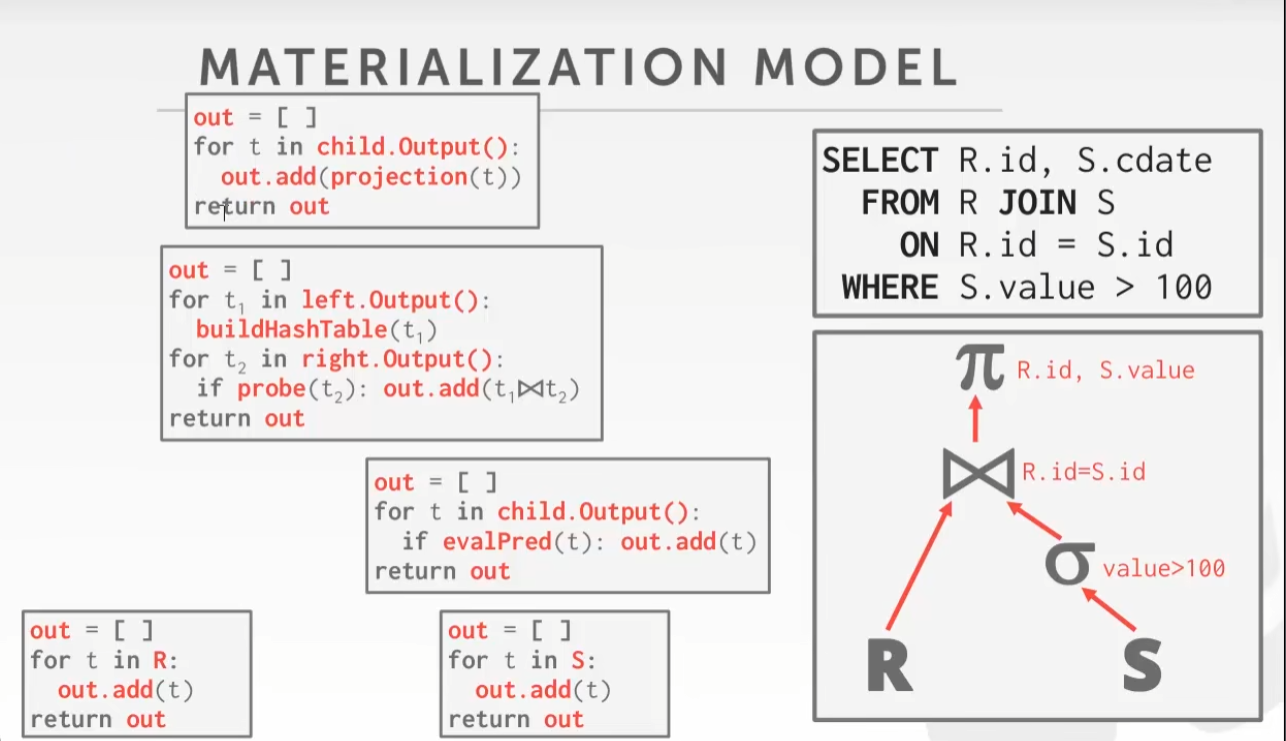

物化模型

全部返回

向量化模型(分批模型)

一批一批,缝合怪

计划执行方向

自顶向下,自底向上

存取方法

顺序扫描

优化:

- 预取

- 缓存池旁路

- 并行

- Heap Clustering

- Zone Maps

- 对每个页做统计信息,最大值,平均,总和,Count

- 延迟物化

- 只返 ID/指针即可,回表查

Inter Query

Intera Query

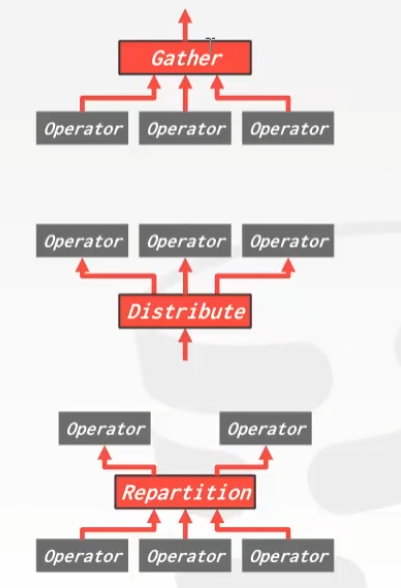

Exchange Type

- Gather

- Distribute

- Repartition

- 水平,按照数据范围切分,多个线程执行,最后聚合(Exchange)

- 垂直,多个线程负责不同层级的操作,不断给上一层数据

- Bushy,水平 + 垂直

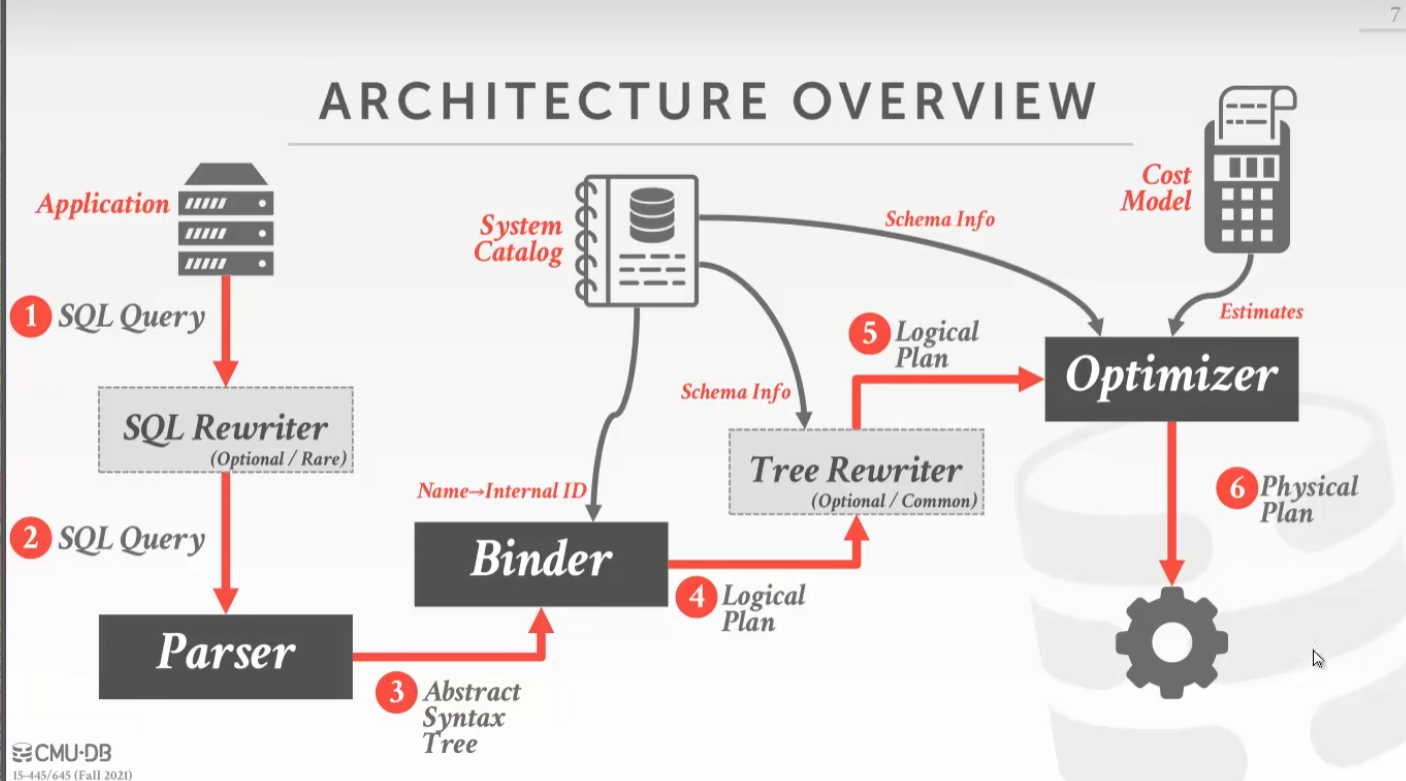

Query Planning 查询优化

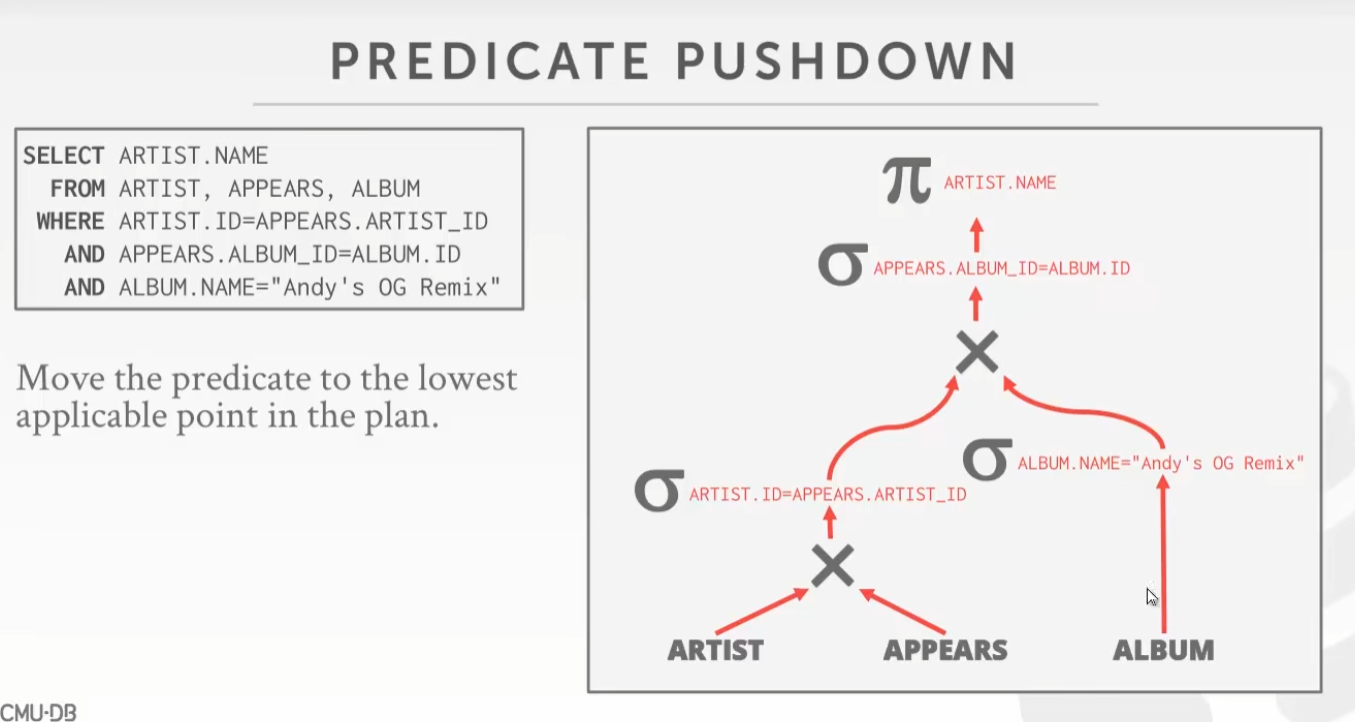

谓词下推(Predicatite Pushdown)

投影下推(Projection Pushdown)

尽早过滤掉查询中不需要的列

-- 原始查询

SELECT a.name, a.age FROM (

SELECT * FROM users WHERE gender = 'M'

) a WHERE a.age > 30;

-- 优化后(投影下推)

SELECT a.name, a.age FROM (

SELECT id, name, age FROM users WHERE gender = 'M'

) a WHERE a.age > 30;

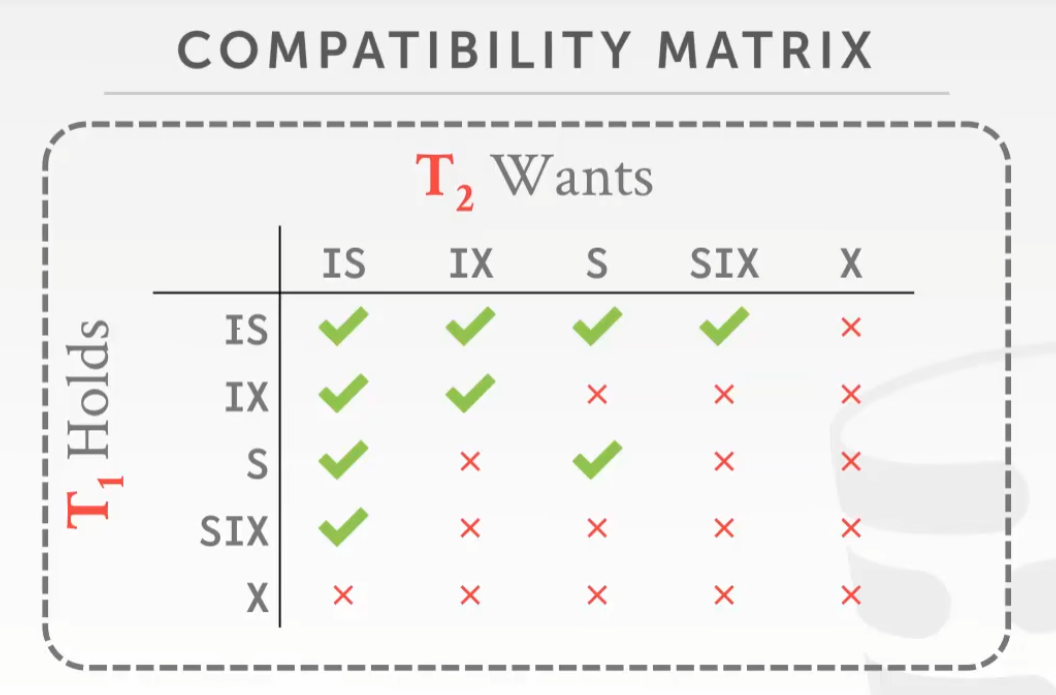

并发控制

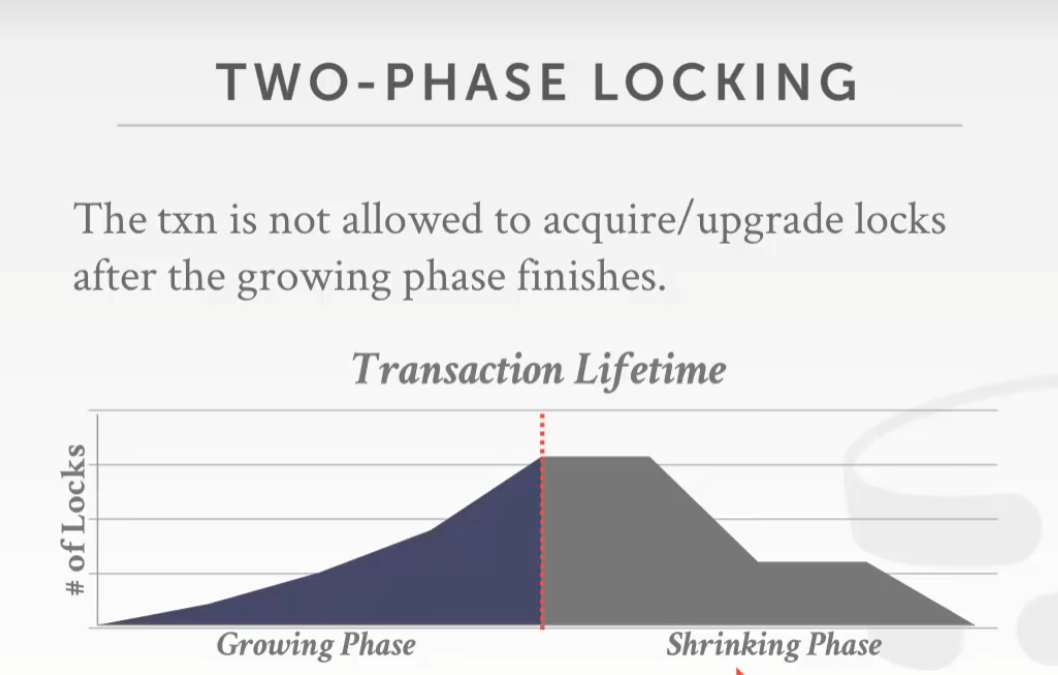

二阶段锁

时间戳顺序并发控制

| 机制 | 策略 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 悲观锁(如2PL) | 默认加锁,防止冲突 | 高冲突、短事务 |

| OCC | 提交时检测冲突 | 低冲突、长事务或高并发读 |

| MVCC | 多版本快照隔离 | 读多写少,要求一致性快照(如PostgreSQL) |

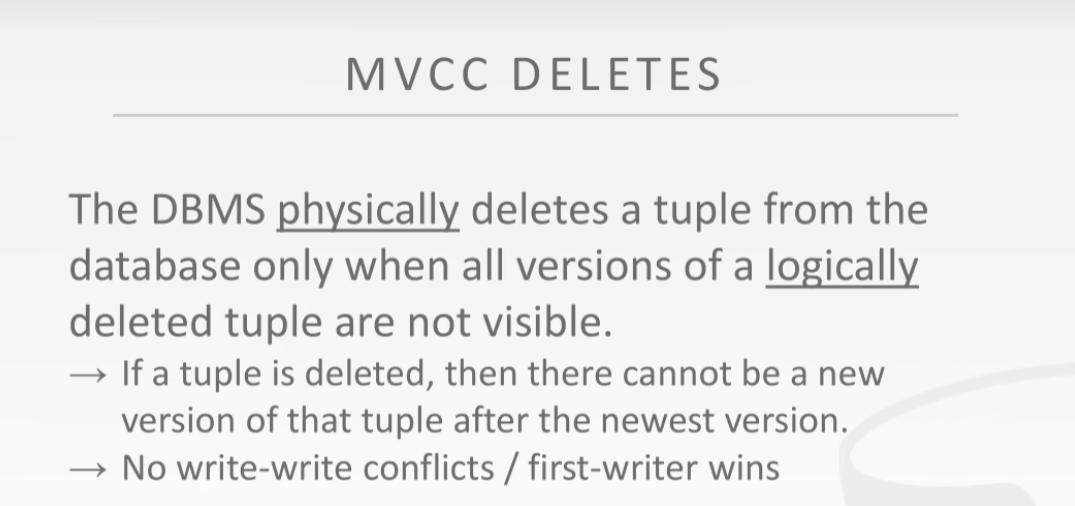

垃圾回收(版本)

- 没有事务可以看见这个版本

- 版本由一个回滚的事务创建

行记录级别

- 为了避免全表扫描,使用一个 dirty block,只清理脏页

- 工作线程遍历版本的时候顺便清理

事务级别

辅助索引

- 逻辑指针 (主键/tuple id)

- 物理指针

- 带来的问题:多个辅助索引指向的同一块物理地址可能会发生改变(插入新的版本)

数据库恢复

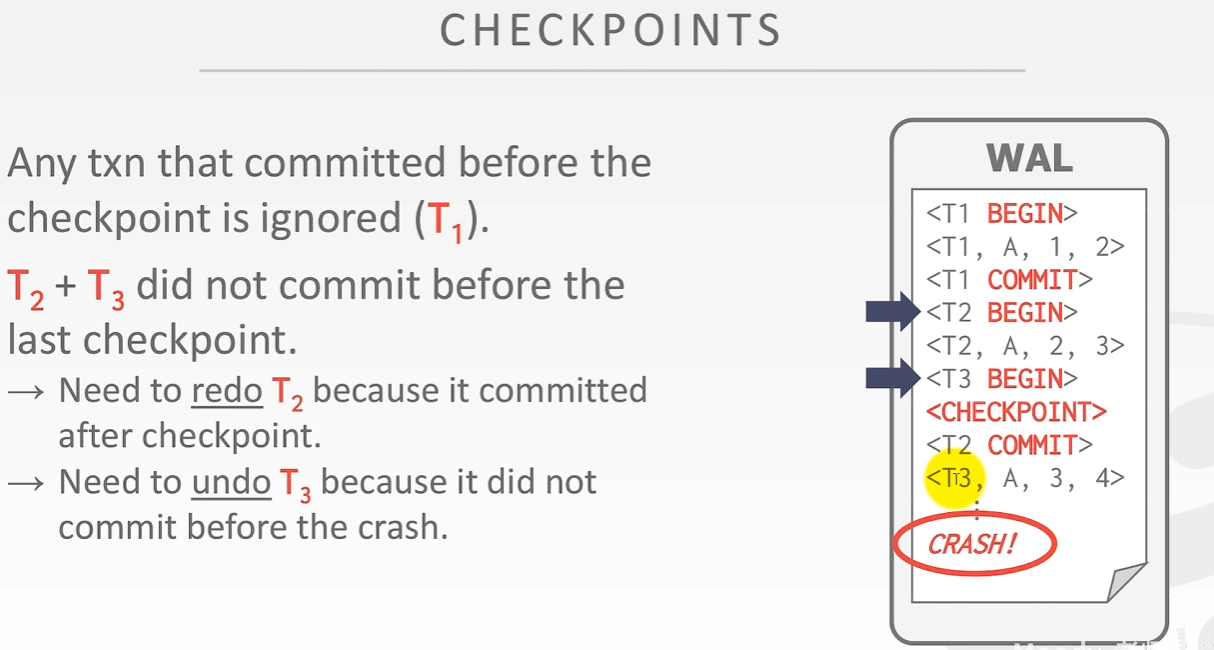

checkpoints

commit 就已经刷盘了(至少redolog 和 binlog)

补充:

redo log已落盘但未commit。binlog需要判断是否完整写入

binlog 完整性的判断依据

(1) 事务标识符(XID)

- 全局唯一标识:每个事务在

redo log和binlog中记录一个唯一的XID(事务标识符)。 - 关键作用:在崩溃恢复时,通过 XID 关联

redo log和binlog,确保两者的对应关系。

(2) binlog 事务事件的完整性

- 事务边界标记:每个事务在

binlog中表现为一个完整的事件序列,包括:- BEGIN 事件(隐式或显式)。

- DML 操作事件(如 INSERT/UPDATE/DELETE)。

- COMMIT/XID 事件(显式提交标记)。

- 完整性检查:若

binlog中存在对应 XID 的完整事件序列(包含 BEGIN 和 COMMIT/XID),则认为该事务的binlog是完整的。

(3) 校验机制

- Checksum 校验:MySQL 5.6 之后支持

binlog的checksum功能(通过参数binlog_checksum启用),对每个binlog事件计算校验和,确保日志内容未被篡改或损坏。 - 文件完整性:崩溃恢复时还会检查

binlog文件的完整性(如文件末尾是否截断)。

恢复流程的具体步骤

- 扫描

redo log:找到所有处于prepare状态的事务(即未标记为commit)。 - 提取 XID:从这些

redo log中提取对应的 XID。 - 检查

binlog:- 若

binlog中存在对应 XID 的COMMIT/XID 事件,则认为事务已成功提交,将redo log标记为commit并重放数据修改。 - 若

binlog中无对应 XID 或事件不完整(如缺少 COMMIT),则认为事务未提交,回滚redo log的修改。

- 若

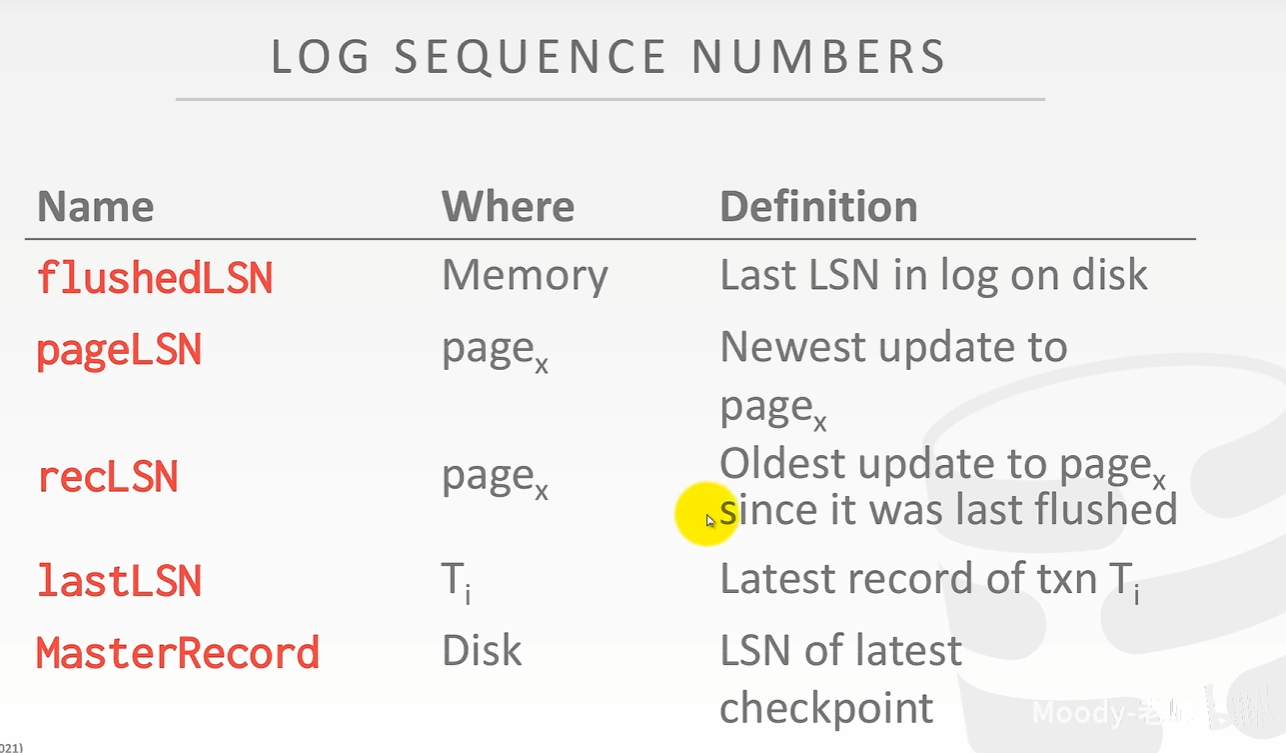

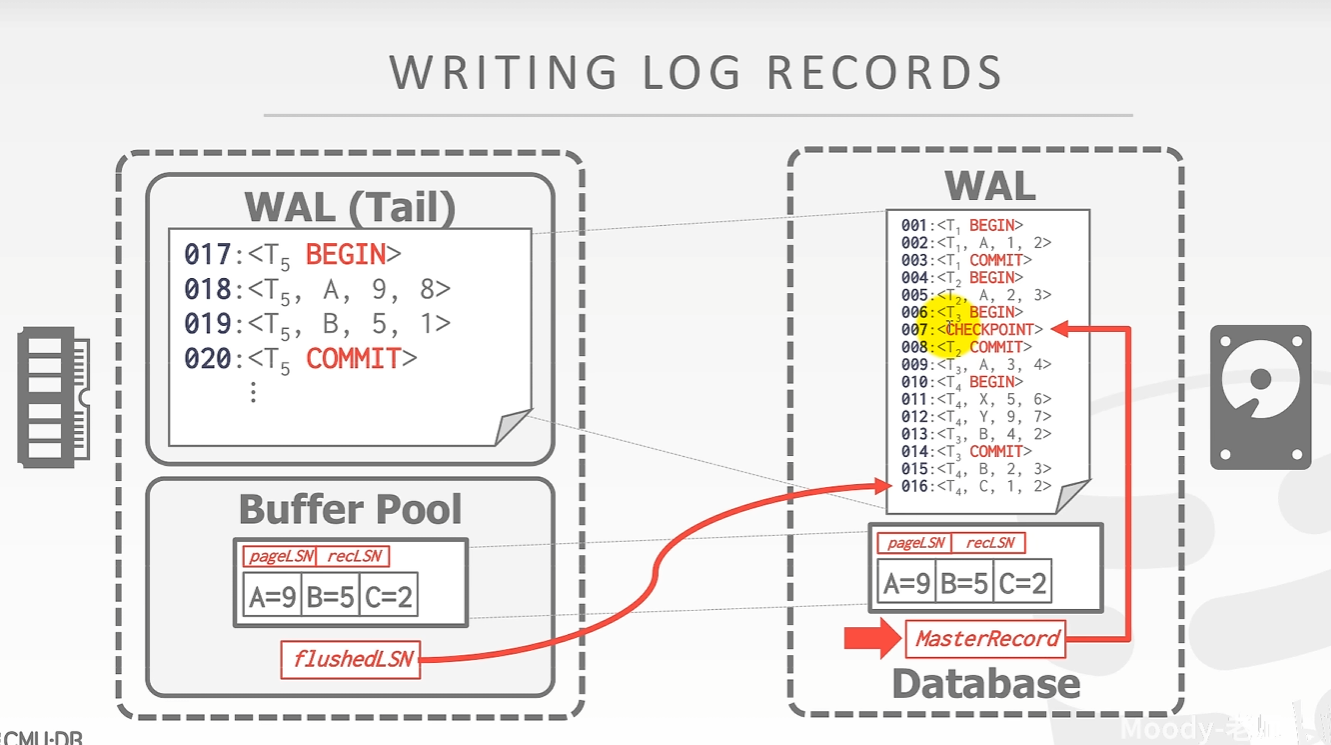

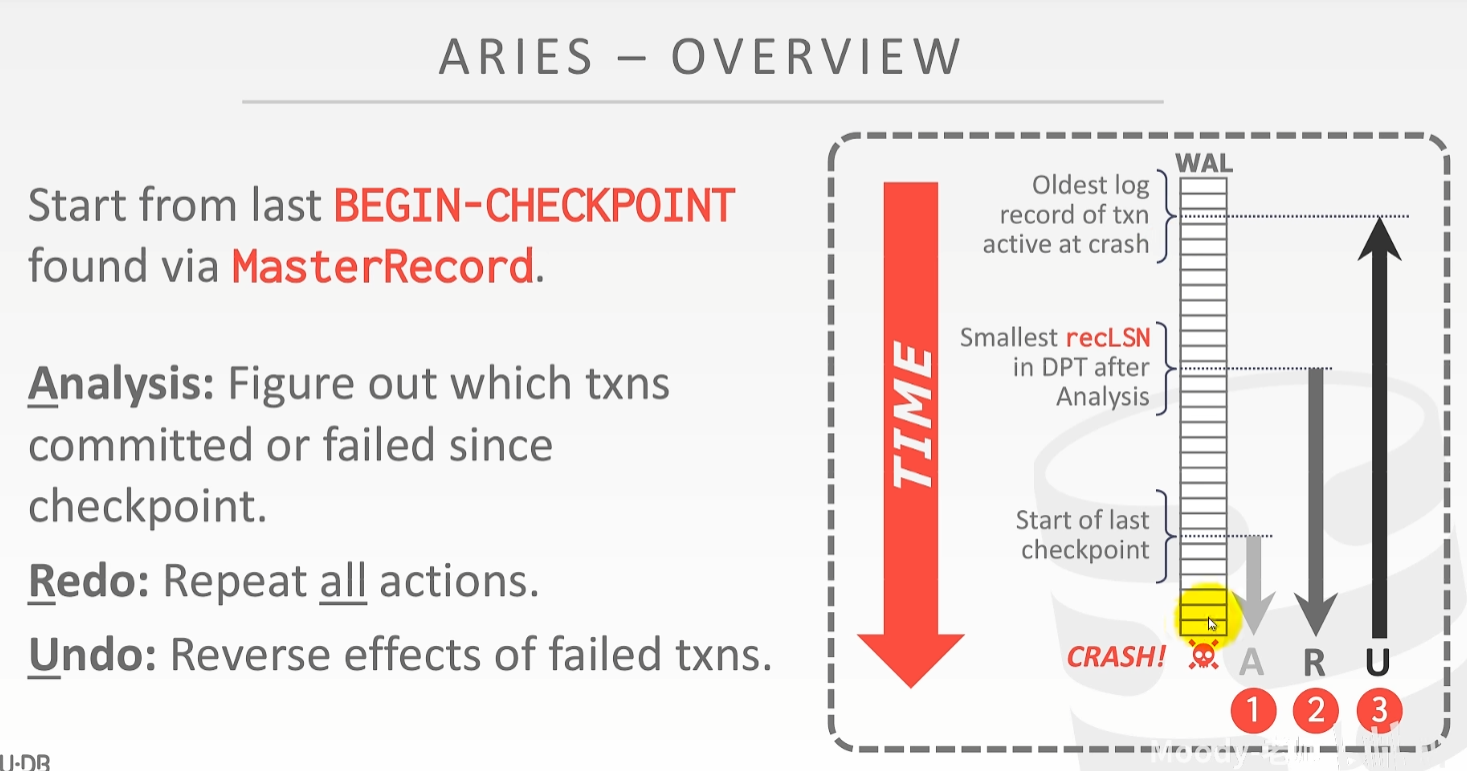

ARIES (Algorithms for Recovery and Isolation Exploiting Semantics)

LSN (Log Sequence Numbers)

保证 pageLSN 大于 flushedLSN 的不能提前刷,即所有关于该页的日志必须均已完成刷盘。

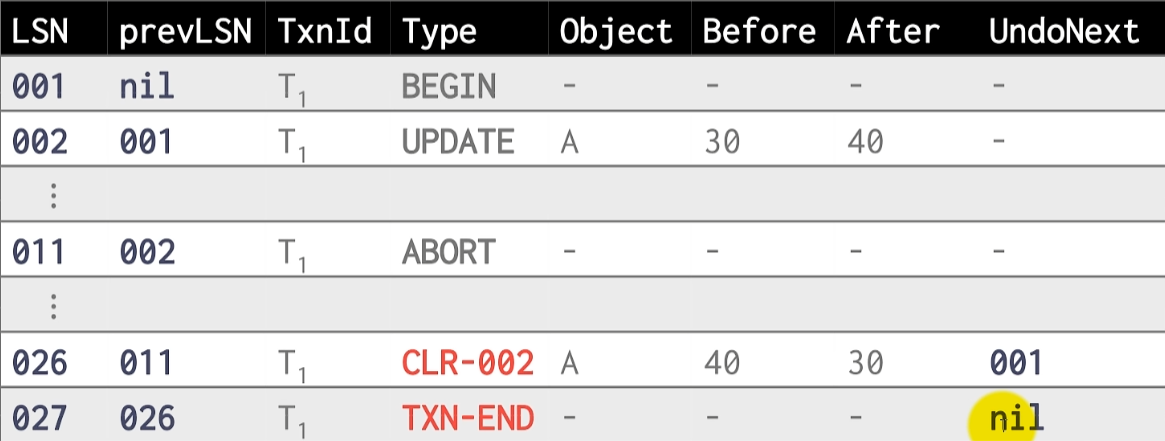

Transaction Abort

prevLSN 尽量保证连续性,避免同时执行其他事务的 LSN 干扰

Compensation Log Records (CLR) 补偿日志记录,记录 UndoNext

- 写 Abort record

- 对于每个更新记录

- 写一条新的 CLR

- 重新恢复旧值

- 写一条 Txn-End 日志记录

确保事务回滚/恢复过程中断,也能够通过最新 CLR 记录的 UndoNext 断点继续

如果 DBMS 在重做阶段的恢复过程中崩溃,它会怎么做?

一切都重做一遍。(因为重做的操作都在操作内存中的页,还没有持久化)

分布式

等 Lab 做完补充

总结

至此,15445 的课程基本看完了,接下来是更重要的代码环节。

应用层那块记的比较简单,因为算是比较熟悉。带上 6.824,6. s081 …开的第三个坑了,希望能在毕业之前做完吧…

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号