从内存到perl闭包

ram是不是维护在当前机器上一张内存表。上面所说的所有内存不管是固定地址和动态地址都是在这种内存表取的,并且都是唯一?虚拟地址空间是什么?

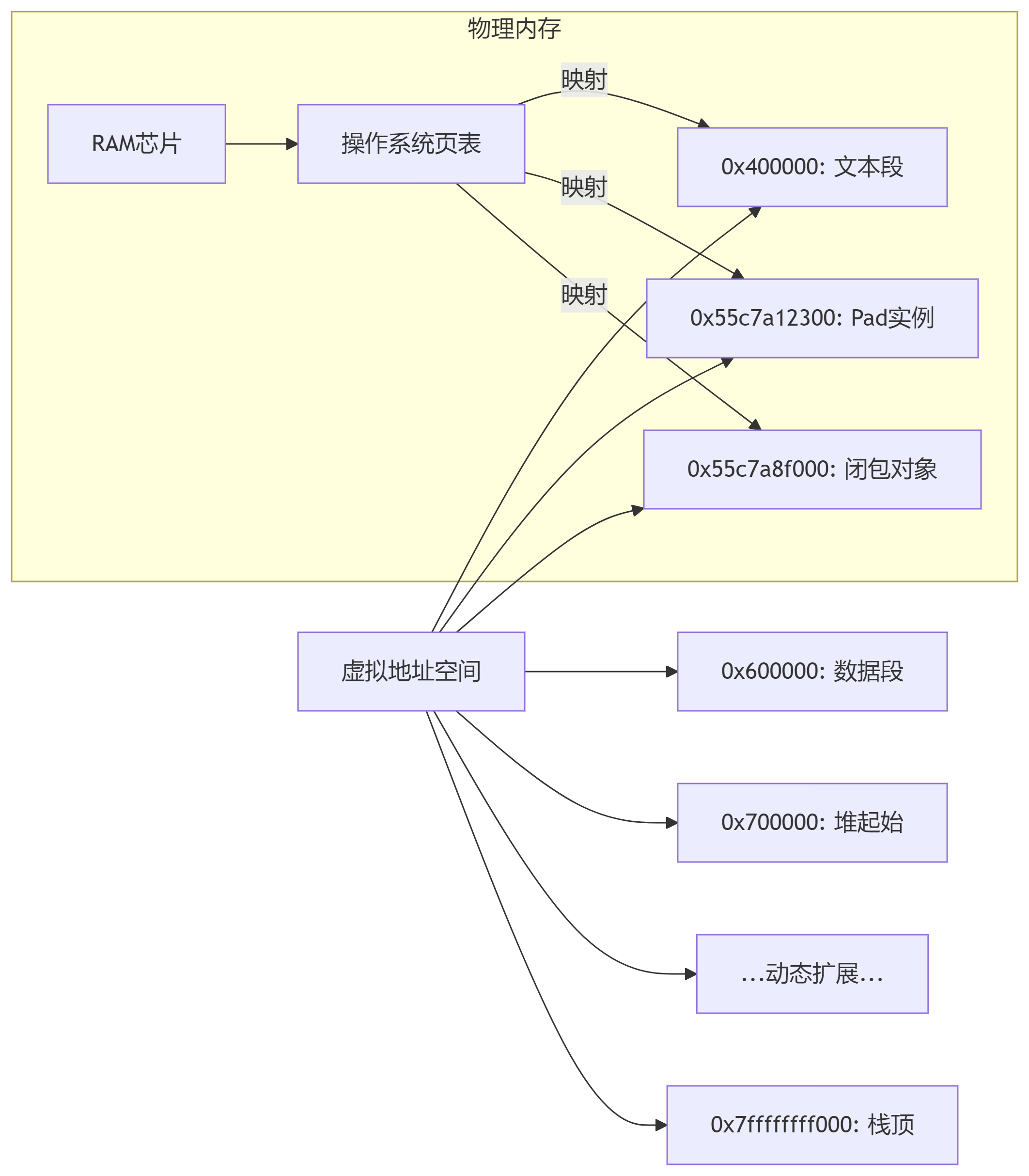

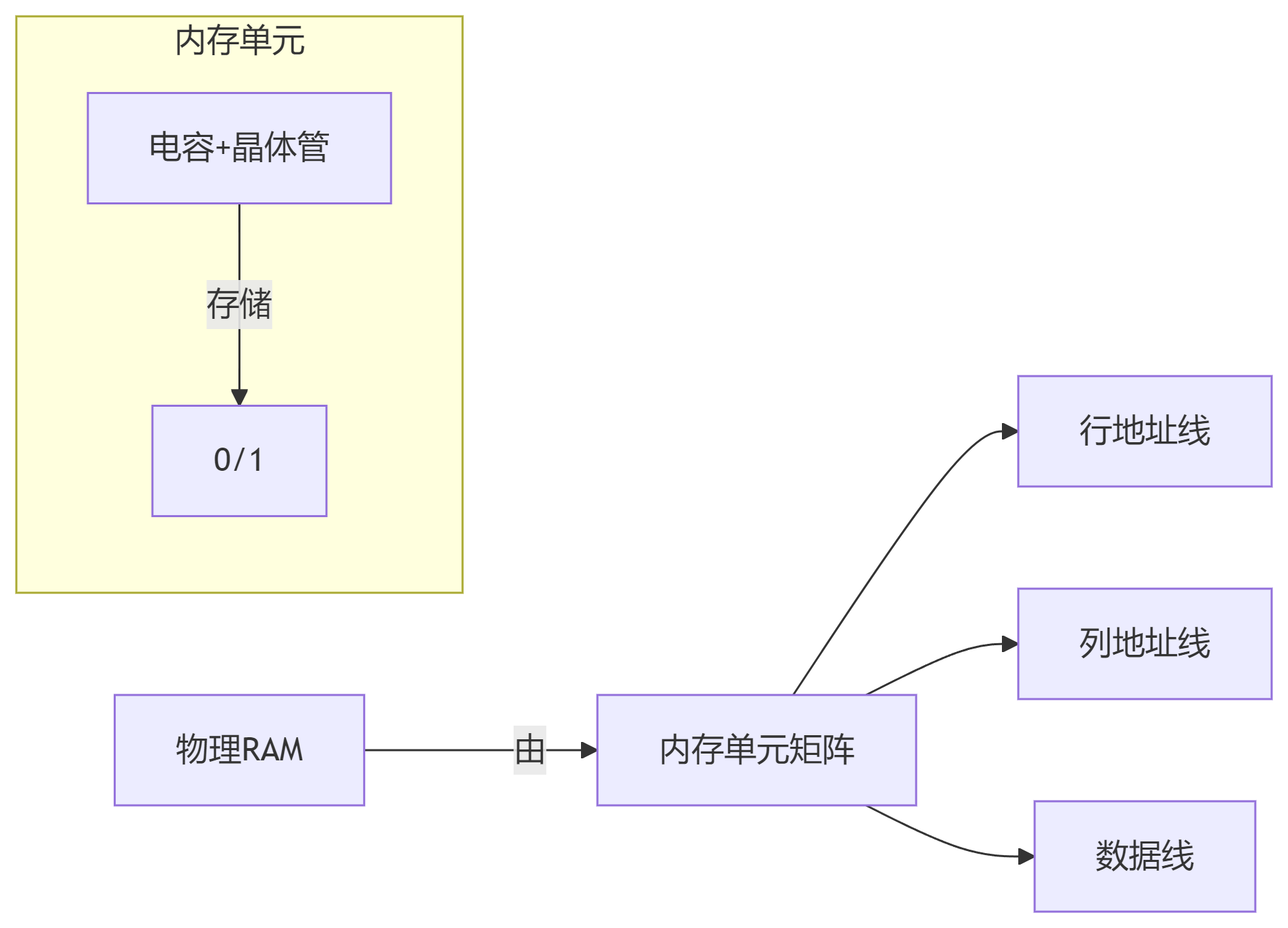

RAM(随机存取存储器)是计算机的物理内存芯片,它本质上是一个巨大的电子表格:

-

实际维护:

-

内存控制器:CPU内置的硬件,管理物理地址访问

-

内存映射表:存储在内存控制器中,记录:

struct phys_mem_entry { uint64_t base_addr; // 物理基地址 0x00000000 uint64_t size; // 区域大小 uint8_t type; // 类型 (RAM/MMIO) };

-

-

关键特性:

-

每个物理地址对应唯一的RAM单元

存储单元属于计算机硬件系统中的物理组件

存储单元由半导体材料(如DRAM芯片中的电容-晶体管结构)或磁性介质(如硬盘盘片)等物理元件组成,用于实际存储二进制数据。例如内存条中的每个存储单元对应一个电容,通过电荷状态表示0/1

所有内存访问最终必须通过物理地址完成,这是硬件电路直接操作的地址形式。CPU生成的虚拟地址(逻辑地址)经过MMU转换后,必须输出物理地址才能通过地址总线访问实际内存单元

物理内存由存储单元线性排列构成,每个单元通过唯一地址标识(从0开始连续编号),这种编址方式使CPU可通过地址总线直接访问任意单元56。例如32位系统可寻址4GB空间,对应0x00000000至0xFFFFFFFF的连续地址范围。物理地址电信号是怎么找到某个具体内存单元的,内存单元难道还固定?答案是固定映射关系 每个物理地址对应一个确定的存储单元

每个内存单元在硬件设计阶段即被分配唯一的物理地址,该地址与存储单元的位置形成永久性绑定。例如32位系统下地址线A0-A31的电平组合直接对应4GB空间中的特定单元

内存寻址是通过CPU发出的电信号经地址总线传输完成的。当CPU需要访问内存时:- cpu将目标物理地址编码为二进制电信号(如32位系统输出32根地址线的高低电平组合)发送至地址总线

- 地址总线将电信号传输至内存控制器

- 内存控制器解码信号成物理地址,定位具体存储单元

典型存储单元类型

类型 硬件实现方式 示例 内存单元 DRAM电容阵列 DDR4内存颗粒7 闪存单元 浮栅晶体管 NAND Flash14 磁盘单元 磁性介质磁化区域 硬盘扇区8

物理地址唯一性 每个物理地址对应内存控制器硬件层面的一个确定存储单元,二进制电信号组合,通过地址总线的电平状态表示。例如:32位物理地址对应32根地址线(如A0-A31)的高低电平。例如地址0x1000始终指向特定内存颗粒的某一行晶体管单元物理内存地址由内存控制器硬件分配,每个内存单元(通常1字节)在出厂时即有确定的物理地址编码,这些地址通过内存总线的电气信号实现寻址。例如32GB内存条的物理地址范围固定为0x00000000到0x7FFFFFFF(假设按字节编址)

物理内存的页帧编号(PFN):内核启动时会将物理内存划分为固定大小的页帧(Page Frame)(通常4KB),每个页帧分配一个唯一的页帧编号(PFN),PFN 是物理内存的硬件无关抽象,屏蔽了不同架构的物理地址差异(如ARM/x86的地址布局不同)

物理地址

0x00000000对应 PFN 0物理地址

0x00001000(4KB)对应 PFN 1以此类推。

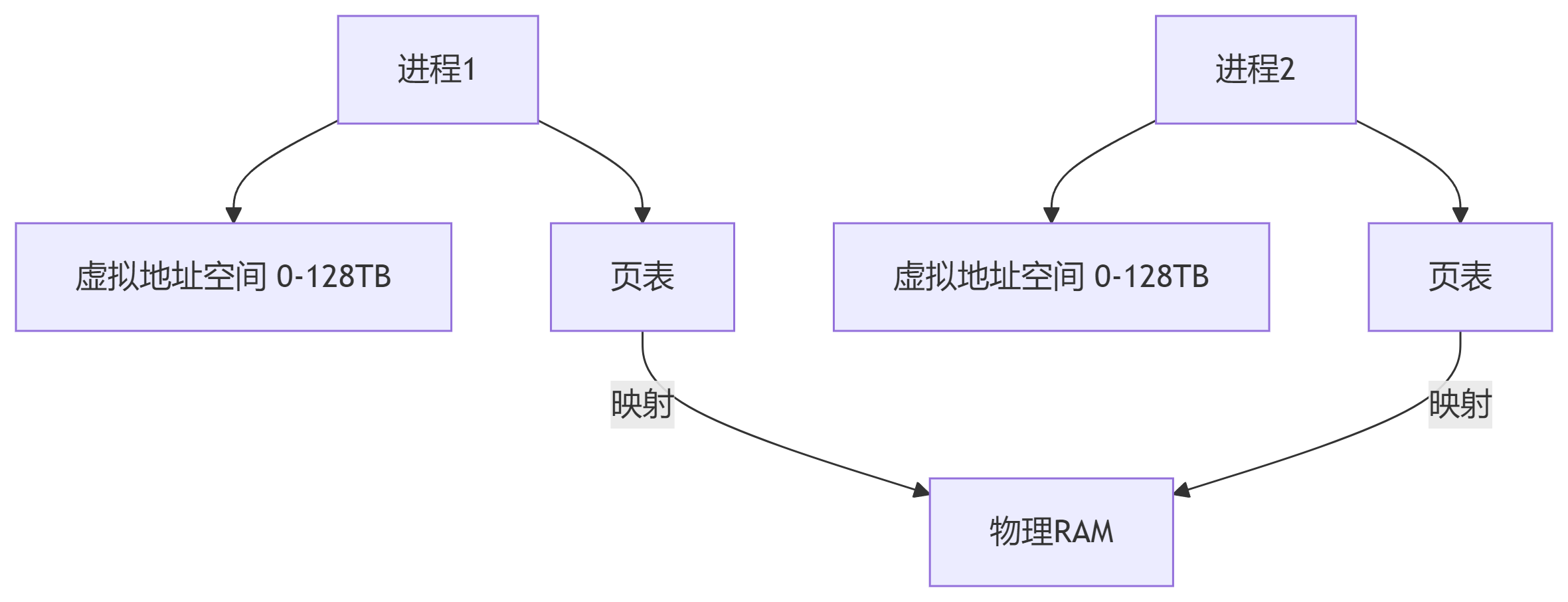

虚拟页号(VPN):每个进程的页表管理的是虚拟地址空间,虚拟地址被划分为虚拟页(Virtual Page),每个进程拥有独立的虚拟地址空间(32位系统通常为4GB),程序访问的地址都是虚拟地址,这种设计实现了进程间地址隔离,使每个 程序都认为自己独占内存,页表是操作系统维护的数据结构,记录虚拟页号(VPN)到物理页号(PPN)的映射关系。

CPU生成虚拟地址 → 查询页表 → 获得物理地址 → 访问RAM16。例如:虚拟地址"0x08048000"可能映射到物理地址"0x12345000"。程序访问虚拟地址 | ----> | 页表查询 | ----> | RAM物理地址

开机时固件会检测物理内存布局,生成内存映射表,标记可用内存区域,此时物理地址已由硬件确定,但部分区域可能保留给固件使用

物理地址空间示例: 0x00000000 - 0x0009FFFF : BIOS保留区(640KB以下) 0x00100000 - 0x07FFFFFF : 内核代码/数据区(约120MB) 0x08000000 - 0x7FFFFFFF : 用户可用内存(约30.75GB)

内核启动后会建立物理内存页帧数据库,将可用物理内存按页帧编号管理。此时物理地址到页帧号的映射关系固定不变

- cpu将目标物理地址编码为二进制电信号(如32位系统输出32根地址线的高低电平组合)发送至地址总线

-

地址范围:32位系统为

0x00000000 - 0xFFFFFFFF(4GB) -

64位系统为

0x0 - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF(16EB)

-

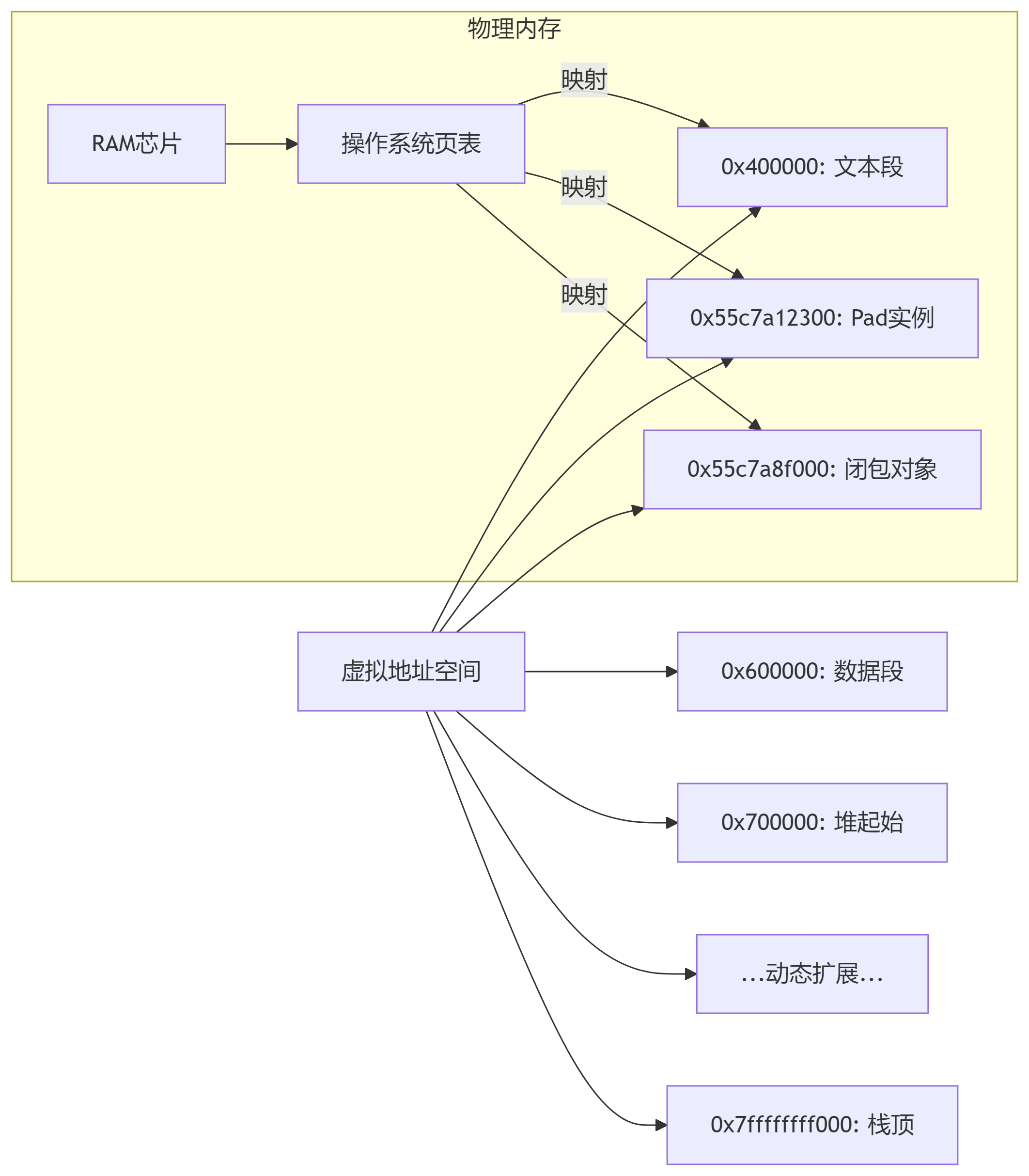

2. 虚拟地址空间 (Virtual Address Space)

操作系统为每个进程创建的抽象内存视图:

页表示例 (x86-64)

| 虚拟地址 | 物理帧号 | 权限 | 其他标记 |

|---|---|---|---|

| 0x000000-400000 | 0x00 | R-X | Global |

| 0x55c7a12300 | 0x12345 | RW- | Dirty |

| 0x7ffeef0000 | 0xabc | RW- | Stack |

只读内存是什么,编译时候是一段字节码把,编译时候内存和运行时内存区别? 编译完成后的字节码时存在内存中的吗?我记得服务器或window上的内存都是固定的,地址也是固定的,编译和运行分配的内存地址就是取物理机上的内存地址把,函数的定义的内存是编译时候分配的内存?槽对象和闭包对象是在堆内存分配的?

在编译阶段,Perl 将生成的字节码存储在只读内存段中,CPU 和操作系统管理的代码段,多个进程可共享相同副本

| 特性 | 编译期内存 | 运行时内存 |

|---|---|---|

| 位置 | 文本段 (Text Segment) | 堆 (Heap) / 栈 (Stack) |

| 权限 | 只读 | 可读写 |

| 生命周期 | 程序整个运行周期 | 动态分配/释放 |

| 内容 | 字节码指令 | 变量值、对象实例 |

| 分配者 | Perl 编译器 | Perl 内存分配器 (Perl_malloc) |

| 地址性质 | 虚拟地址固定 | 虚拟地址动态变化 |

| 示例 | sub outer { ... } 的指令 |

my $x = 10 的变量值 |

sub outer { my $x = shift; sub inner { # 命名子程序 print $x; } inner(); }

outer(10) 10

outer(20) 10

...

为什么都打印10呢?

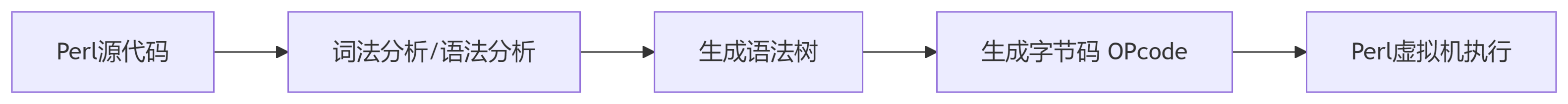

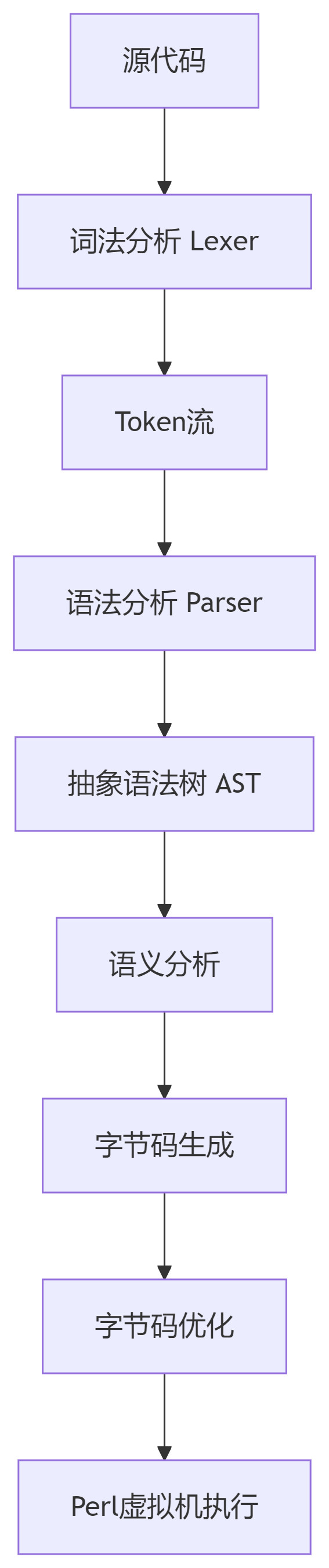

Perl 是 解释型语言,它的编译过程输出的是 Perl 虚拟机字节码(OPcode),不是汇编代码,字节码需通过虚拟机转换为机器码或解释执行

字节码与汇编代码的核心区别

| 特性 | Perl/Python字节码 | 汇编代码 |

|---|---|---|

| 抽象层级 | 高级语言逻辑的中间表示(如函数调用、对象操作)37 | 直接对应CPU指令集的低级表示11 |

| 执行方式 | 需虚拟机解释执行(如python的PVM、Perl VM)35 | 由CPU硬件直接执行11 |

| 平台依赖性 | 跨平台(依赖虚拟机实现)57 | 与特定CPU架构绑定11 |

| 指令类型 | 包含高级操作(如LOAD_GLOBAL、CALL_FUNCTION)37 |

仅基础运算/内存操作(如MOOV、ADD) |

-

字节码执行链

源代码 → 编译为字节码 → 虚拟机解释/编译 → 硬件执行 -

汇编执行链

源代码 → 编译为汇编 → 汇编为机器码 → CPU直接执行

字节码的执行路径:字节码到机器码的转换通常由虚拟机直接完成,汇编代码并非必经环节

-

解释执行

虚拟机逐条读取字节码指令(如Python的LOAD_FAST或Java的iload),直接调用预编译的C/汇编函数实现对应操作,无需生成中间汇编代码。- 例如Python的

BINARY_ADD指令会触发虚拟机内部的加法函数(已用C实现)

JIT编译(即时编译)

部分虚拟机(如PyPy或HotSpot JVM)会将热点字节码动态编译为机器码,此过程可能经过以下阶段:- 字节码 → 中间表示(IR) → 机器码

汇编代码可能作为IR的一种形式出现,但最终输出仍是二进制机器码

- 例如Python的

-

特性 字节码转换流程 传统汇编编译流程 中间层 虚拟机直接操作或生成二进制机器码 源代码 → 汇编代码 → 机器码 平台依赖 依赖虚拟机实现跨平台 需针对特定CPU架构生成汇编 抽象层级 高级操作(如对象创建)映射为底层函数调用9 直接操作寄存器/内存

OPcode(Operation Code)是Perl虚拟机(类似JVM的字节码)的指令。在编译阶段,Perl将源代码编译成一系列OPcode指令,然后由Perl虚拟机执行。每个OPcode代表一个基本操作,例如变量赋值、数学运算、函数调用等 - `OP_ENTER`:进入一个新的作用域(如子程序) - `OP_SHIFT`:执行`shift`操作 - `OP_PRINT`:执行`print`操作 - `OP_LEAVE`:离开作用域

Perl 编译过程的正确流程:

-

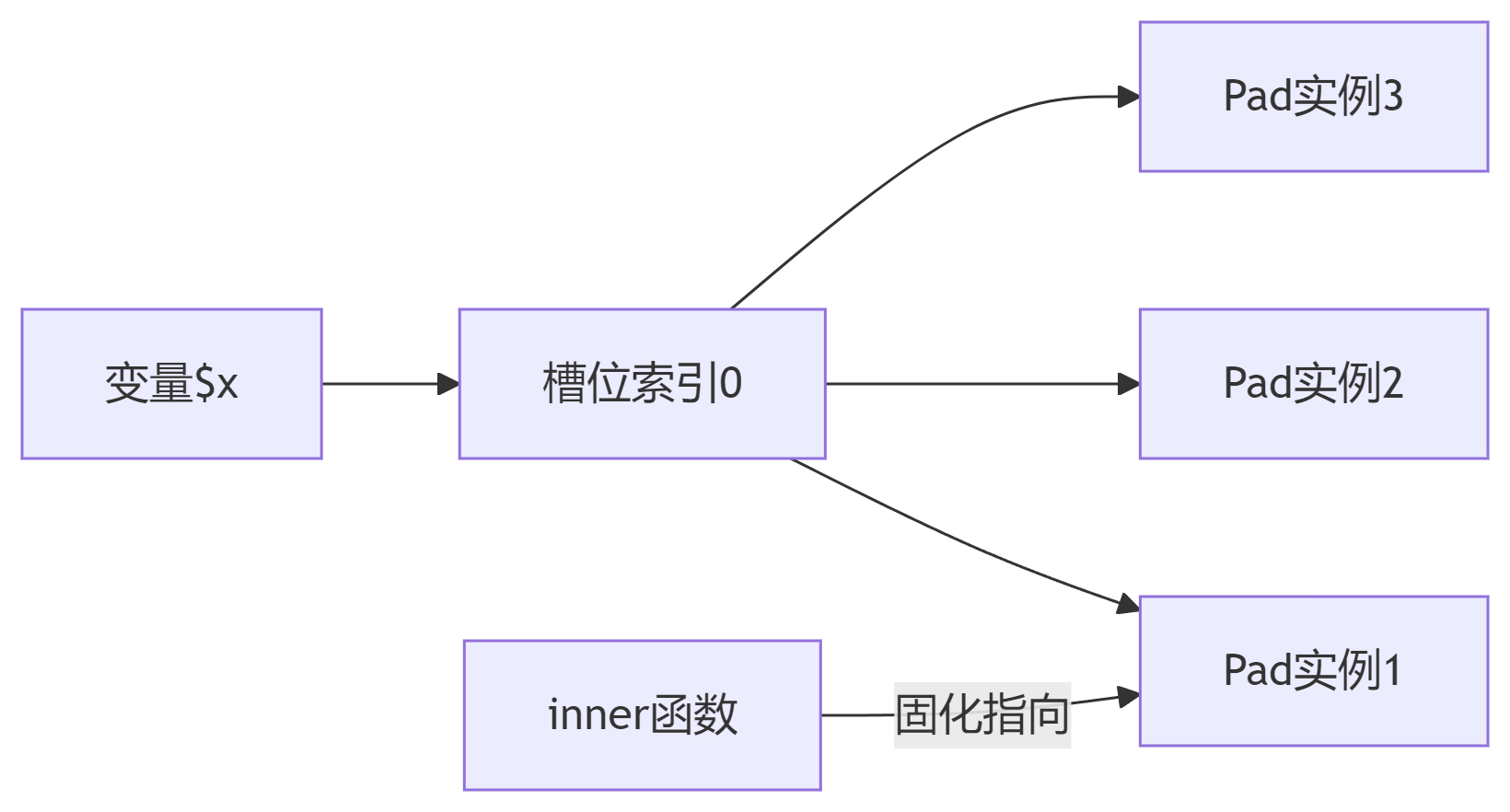

编译级映射:变量 → 槽位索引 (静态不变)

-

运行级映射:槽位索引 → Pad实例 (动态创建)

-

闭包破坏:inner 直接跳过映射,指向具体Pad实例

为什么设计成这样?

-

性能考量:

-

槽位索引是轻量级整数

-

地址访问比动态查找快10倍以上

-

-

内存效率:

// 未固化:每次调用需查找映射表 value = current_pad->lookup(slot_index); // 固化后:直接内存访问 value = *(fixed_address); // 单条CPU指令

3.历史兼容:

-

Perl 4 没有词法作用域

-

此设计可兼容旧代码

-

函数定义内存:

-

字节码 → 编译期分配在文本段 (固定地址)

-

符号表 → 编译期分配在数据段 (固定地址)

-

-

运行时对象:

-

槽对象 (Pad) → 运行时分配在堆 (动态地址)

-

闭包对象 → 运行时分配在堆 (动态地址)

-

变量值 → 存储在 Pad 中 (堆内存)

-

-

地址本质:

-

所有地址都是虚拟地址

-

由 MMU 通过页表映射到物理 RAM

-

编译期地址在程序加载时固定

-

运行时地址在分配时确定

-

Perl 把作用域槽位在编译时就钉死,变量名到槽位的映射是静态的;

Python 把名字到对象的映射完全推迟到运行时,作用域更像一个动态字典。

perl和python闭包区别 编译期通过槽位固化,导致后面访问都是同一个槽对象 python没有槽位,而是变量动态指向闭包单元

第一次调用后在全局符号表中绑定inner,下次调用时直接使用第一次绑定的inner,跟槽位没关系了

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号