树上基础操作(直径 & 中心 & 重心 & 树上差分 & dfs序)

补一补。

树的直径

树上任意两节点之间最长的简单路径即为树的「直径」。一棵树可以有多条直径,他们的长度相等。

两种求法。

求法一

两遍 dfs,第一次 dfs 随便从一点 y 开始,dfs 到最远点 s,第二次从 s 开始 dfs 到最远点 t。(s,t)即为树的直径。

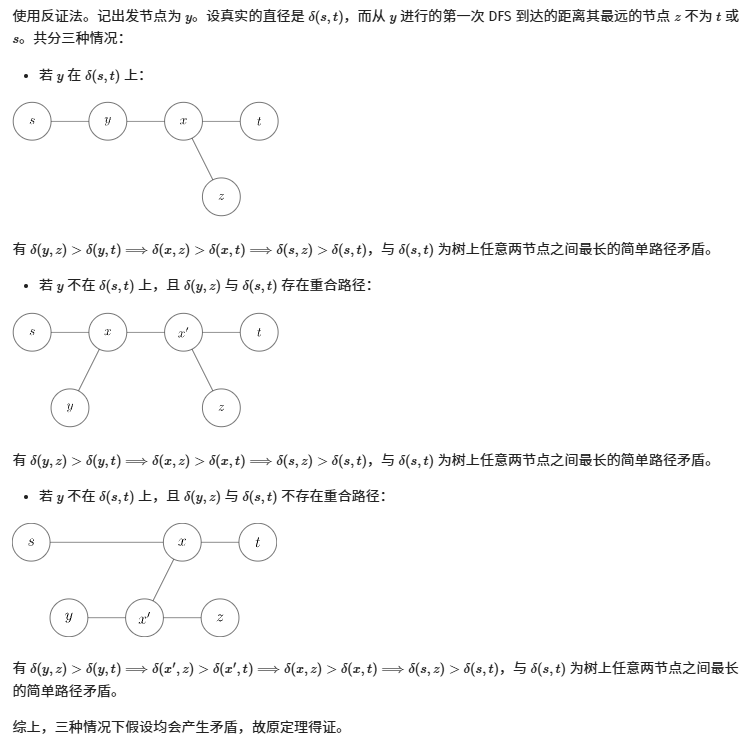

证明:如果 s 是直径的一端,那么 t 肯定就是另一端,只需要证 s 是直径的一端即可。

考虑反证,假设 s 不为直径的一端,然后多分几种情况,画画图去证。

(下述证明过程建立在所有路径均不为负的前提下。如果树上存在负权边,则证明不成立。故若存在负权边,则无法使用两次 DFS 的方式求解直径)

如果要记录直径有哪些点,记录一下每个点从哪个前驱点 dfs 过来即可。

求法二

树上每条简单路径一定都有最高点,可以考虑对这个最高点讨论。(从而避免讨论路径的起点终点,变成 O(n^2))

假设存在一条最长简单路径,最高点为 u,这个最长的简单路径只会是 u 拼接两段最长和次长的简单路径组成。

于是可以考虑树形 DP。设 d1[u], d2[u] 分别表示 u 为最高点时,最长/次长 简单路径长度。

换句话说,就是在 u 子树内的 最长/次长 简单路径。但是,两简单路径不能有公共部分。(因为基于上面的讨论需要)

正常转移即可。(事实上,可以把数组压成一个,但是没啥必要)

所以树形 DP 可以在存在负权边的情况下求解出树的直径。

如果要记录直径有哪些点,记录一下每个点从哪转移即可。

板子

一点理解:不需要用 d2[v] 更新 d2[u],因为 d1[v] 能更新 d2[u],就不用 d2[v] 更新了,d1[v] 更新不了 d2[u],d2[v] 更不能更新 d2[u]。

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=500005;

struct node

{

int v, w;

};

int n, u1, v1, w1, d1[N], d2[N], ans=0;

vector<node> a[N];

void dfs(int u, int fa)

{

for (int i=0; i<a[u].size(); i++)

{

int v=a[u][i].v, w=a[u][i].w, t=0;

if (v==fa) continue;

dfs(v, u);

t=d1[v]+w;

if (t>=d1[u]) d2[u]=d1[u], d1[u]=t;

else if (t>d2[u]) d2[u]=t;

}

ans=max(ans, d1[u]+d2[u]);

}

int main()

{

scanf("%d", &n);

for (int i=1; i<n; i++)

{

scanf("%d%d%d", &u1, &v1, &w1);

a[u1].push_back({v1, w1});

a[v1].push_back({u1, w1});

}

dfs(1, 0);

printf("%d", ans);

return 0;

}

性质

转自:树的直径,树的中心性质整理 - dbxxx - 博客园(这里不是很详细,只摘录了一些比较人性好理解的部分,某些我任务不重要的没摘出来,链接提供的性质更详细)

下文的 ${u \leftrightsquigarrow s}$ 表示 u 到 v 的简单路径。$(a \sim b)$ 表示 a 到 b 的简单路径长度。

下文讨论都是基于树上所有边边权均为正

1.如果一个点 u 在一条直径 D 上,D 的端点是 s 和 t,那么 ${u \leftrightsquigarrow s}$ 和 ${u \leftrightsquigarrow t}$ 中较长的一定是一条从 u 出发的最长链。

比较显然。

2.从任意一个点出发,能到达的最远点一定是某条直径的端点。

上文证明过。

3.直径的端点一定都是叶子节点。

显然。

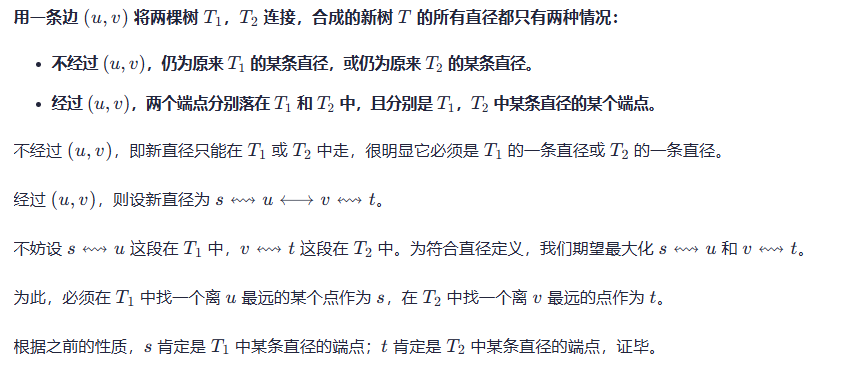

4.对于两棵树,如果第一棵树直径两端点为 (u,v),第二棵树直径两端点为 (x,y),用一条边将两棵树连接,那么新树的直径一定是 u,v,x,y 中的两个点。

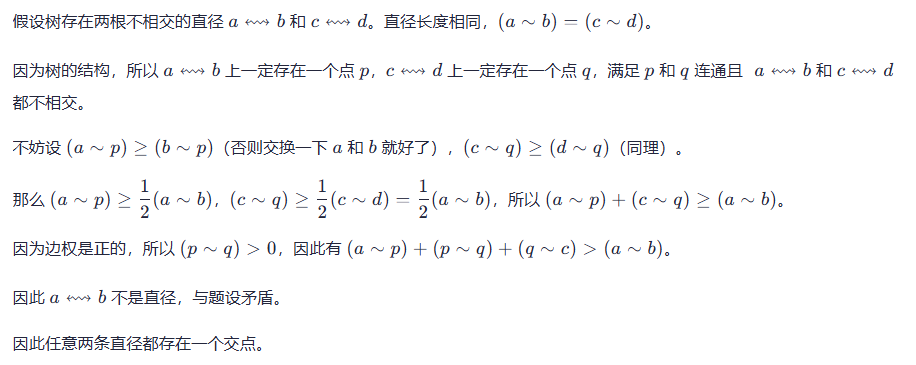

5.一棵树上,一定存在一个点 $p$ 被这棵树的所有直径经过。

假设此时有三条直径,那一定交于同一点,因为如果三条直径分别交不同两点,那么一定存在两条直径不存在交点,根据上述证明,一定有一条直径是矛盾的。

所以多条直径一定同时交于一个或一个以上的点。

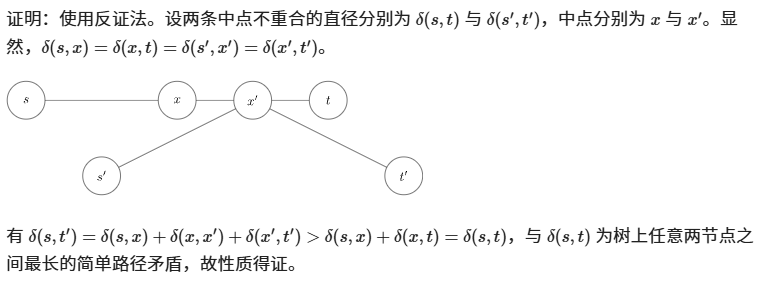

6.树的所有直径中点重合

例题

P2195(Code),类似性质4,这里可以把树的直径抽出来理解,这样就贪心的取两直径中点相连就好。

1.对于这种游戏策略题,可以考虑其中一位玩家的最优决策,另外一位的最优决策也可以跟着出来。最好的方法是手玩样例+详细的分类讨论+考虑极端情况。

2.树上的特殊点:树的直径中点,可以以最短长度覆盖整棵树。

其实这两题可以归到树的中心去。因为这些题同时都是一些关于树的中心的性质。

树的中心

详解

找到一个结点作为根,使得树的最长链最短。这个结点就是树的中心。

具体求法可以看:换根 DP - cn是大帅哥886 - 博客园

这里贴个板子:U392706

#include <bits/stdc++.h>

#define int long long

using namespace std;

const int N=1e6+5, INF=1e18;

struct node

{

int v, w;

};

int n, u1, v1, w1, g[N][2], pre[N][2], up[N], f[N], mn=INF;

vector<node> a[N];

void dfs(int u, int fa)

{

for (int i=0; i<a[u].size(); i++)

{

int v=a[u][i].v, w=a[u][i].w, t=0;

if (v==fa) continue;

dfs(v, u);

t=g[v][0]+w;

if (t>=g[u][0]) g[u][1]=g[u][0], pre[u][1]=pre[u][0], g[u][0]=t, pre[u][0]=v;

else if (t>g[u][1]) g[u][1]=t, pre[u][1]=v;

}

}

void dfs2(int u, int fa)

{

for (int i=0; i<a[u].size(); i++)

{

int v=a[u][i].v, w=a[u][i].w;

if (v==fa) continue;

if (pre[u][0]!=v) up[v]=max(up[u], g[u][0])+w;

else up[v]=max(up[u], g[u][1])+w;

dfs2(v, u);

}

f[u]=max(g[u][0], up[u]), mn=min(mn, f[u]);

}

signed main()

{

scanf("%lld", &n);

for (int i=1; i<n; i++)

{

scanf("%lld%lld%lld", &u1, &v1, &w1);

a[u1].push_back({v1, w1});

a[v1].push_back({u1, w1});

}

dfs(1, 0);

dfs2(1, 0);

for (int i=1; i<=n; i++) if (f[i]==mn) printf("%d\n", i);

return 0;

}

性质

0.把一颗树的直径拎出来,那直径中点一定是中心。

证明还是毕竟显然,然后由此可以推出若干显然的性质:

1.树的中心不一定唯一,但最多有 2 个,且这两个中心是相邻的。

2.树的中心一定位于树的直径上。

3.树上所有点到其最远点的路径一定交会于树的中心。

4.当树的中心为根节点时,其到达直径端点的两条链分别为最长链和次长链。

5.当通过在两棵树间连一条边以合并为一棵树时,连接两棵树的中心可以使新树的直径最小。

6.树的中心到其他任意节点的距离不超过树直径的一半。

例题

鸽子了。

树的重心

详解

找到一个结点,删掉这个结点,树形成若干棵子树,使得这些子树中权值最大的最小。这个结点就是树的中心。

也可以考虑换根,毕竟删不同结点答案不一样。

我们发现删除 u,会形成 u 向上的一整颗子树,也就是整棵树除了 u 子树的部分,和 u 的若干子树。

对于 u 的若干子树,可以树形 DP 算。

对于 u 往上的一整颗子树可以利用加减法,即 u 子树外的整棵子树,是可以算的,具体的就是 n-sz[u]。

就做完了。

但是这里不用两遍 dfs,因为利用加减法时不需要知道父亲的结果,是能直接算的。

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=5e4+5;

int n, u1, v1, sz[N], g[N], f[N], mn=N+5;

vector<int> a[N];

void dfs(int u, int fa)

{

sz[u]=1;

for (int i=0; i<a[u].size(); i++)

{

int v=a[u][i];

if (v==fa) continue;

dfs(v, u);

sz[u]+=sz[v], g[u]=max(g[u], sz[v]);

}

f[u]=max(g[u], n-sz[u]), mn=min(mn, f[u]);

}

signed main()

{

scanf("%d", &n);

for (int i=1; i<n; i++)

{

scanf("%d%d", &u1, &v1);

a[u1].push_back(v1);

a[v1].push_back(u1);

}

dfs(1, 0);

for (int i=1; i<=n; i++) if (f[i]==mn) printf("%d ", i);

return 0;

}

性质

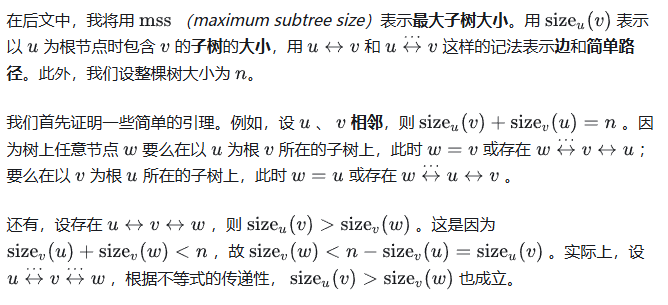

转自 算法学习笔记(72): 树的重心 - 知乎,写的非常好,能看懂!!

(可以自己手推。大多用调整法去证是好证的)

1.以树的重心为根时,所有子树的大小(也可以说是最大子树大小)都不超过整棵树大小的一半。(常常利用该性质找重心)

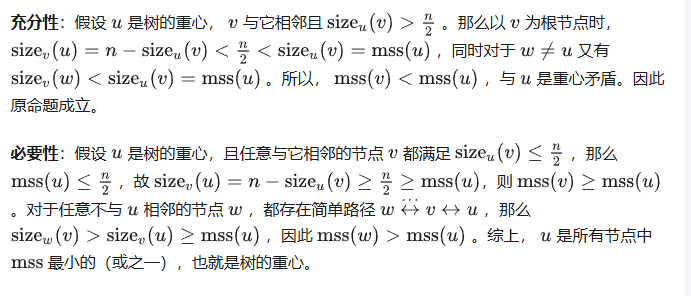

2.树至多有两个重心。如果树有两个重心,那么它们相邻。此时树一定有偶数个节点,且可以被划分为两个大小相等的分支,每个分支各自包含一个重心。

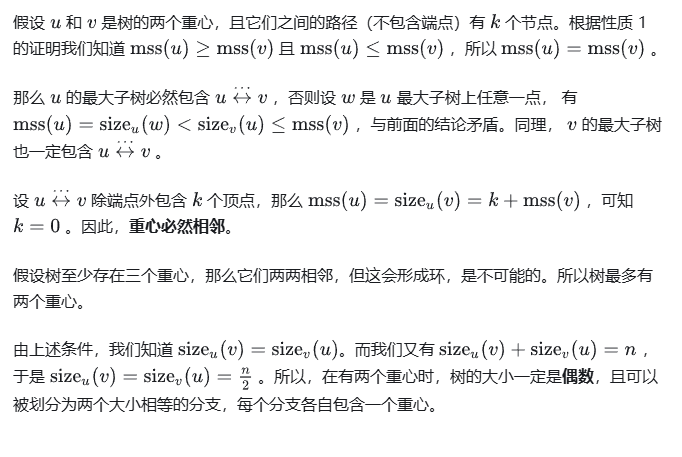

3.树中所有点到某个点的距离和中,到重心的距离和是最小的;如果有两个重心,那么到它们的距离和一样。

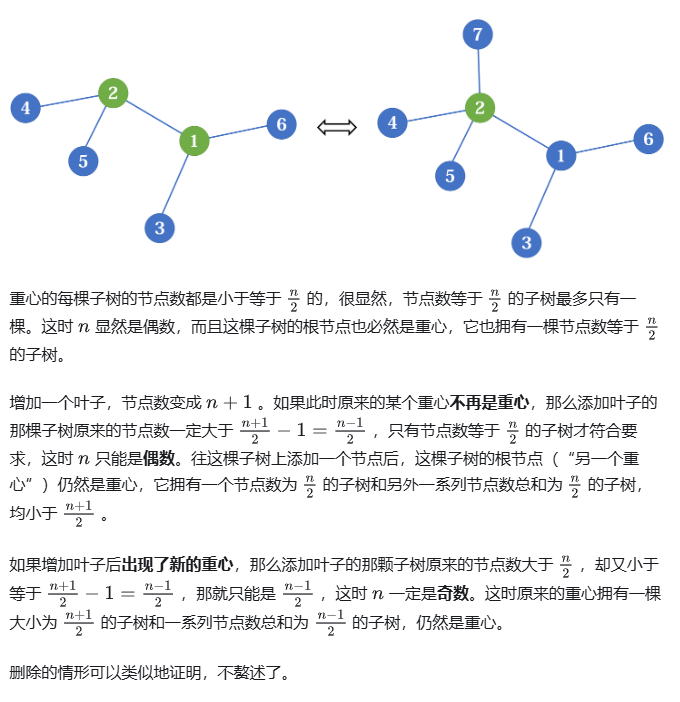

4.在一棵树上添加或删除一个叶子,那么它的重心最多只移动一条边的距离。

更准确的说法:往树上增加或减少一个叶子,如果原节点数是奇数,那么重心可能增加一个,原重心仍是重心;如果原节点数是偶数,重心可能减少一个,另一个重心仍是重心。

配着图看证明就好理解很多:

5.把两棵树通过一条边相连得到一棵新的树,那么新的树的重心在连接原来两棵树的重心的路径上。

6.以 u 为根的子树的重心,一定在以 u 的重儿子为根的子树的重心与 u 的连线上

例题

CF685B(Code),根据性质 6 能做,暴力跳就好。因为每次从上次跳到的地方接着跳,所以复杂度是 O(n)。

CF1406C(Code),根据性质 2 做,只要让调整两颗分出的子树大小不相等就行。

树的三心 小总结

1.树的直径和树的中心,求的时候不要弄混了。

2.求树的直径是不用换根的,可以直接树形DP的。但求树的中心/重心,就需要换根了,然后方法也都类似。

树上差分

序列差分

先看看简单回顾一下普通的序列差分。

差分数组:b[i]=a[i]-a[i-1],这样满足:b[1]+b[2]+b[...]+b[i]=a[i]。

然后就转化成前缀和。那么区间操作转化成单点操作(对 b[] 进行操作)。

板子:P2367

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=5e6+5;

int n, p, a[N], x, y, z, b[N], Min=INT_MAX, s=0;

int main()

{

scanf("%d%d", &n, &p);

for (int i=1; i<=n; i++)

{

scanf("%d", &a[i]);

b[i]=a[i]-a[i-1];

}

while (p--)

{

scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);

b[x]+=z, b[y+1]-=z;

}

for (int i=1; i<=n; i++)

s+=b[i], Min=min(s, Min);

printf("%d", Min);

return 0;

}

例题:

P3948(Code),差分数组不要轻易取模,不然无法保证正确性!!!

P5026(Code),想复杂了,但也能做。解决区间加等差数列问题,可以用两个差分解决。

具体的,你顺序考虑差分就行。第一个差分把前缀和拆开,第二个差分利用拆出来的差分因为等差中间项都相等的,就可以维护了。比如:

等差数列 1 3 5 7 9 0 0

差分数组1 1 2 2 2 2 -9 0

差分数组2 1 -1

2 -2

-9 9

当然,你做出了第一个差分后,可以直接用线段树维护区间加,但是可能麻烦一点,不过适用于动态查询。

区间加等差数列板子:

void add(int L, int R, int p, int k) //区间 [L,R]+=p,p+k...p+(R-L+1)*k,其中 p 是首项,k 是公差

{

s[L]+=p, s[L+1]-=p;

s[L+1]+=k, s[R+1]-=k;

s[R+1]-=p+(R-L)*k, s[R+2]+=p+(R-L)*k;

}

AT_joi2017ho_a(Code)利用差分把区间修改转换为单点修改,从而只关注单点的信息。(当然你可以用线段树爆艹过去)

P1083,比较典就不写了,主要是要想到二分。然后再把区间加转换成单点加,就能做了。

P3943,咕咕咕。

树上点差分

类比序列差分,令 $d$ 为差分数组:

1.序列上求差分数组,也就是 $d_i=a_i-a_{i-1}$,当前数减去前面一个数,挂到树上相当于当前结点权值减去所有儿子结点权值。

即:$d_u=a_u- \sum\limits_{v=son(u)}a_v$。

2.序列上的对差分数组求前缀和就还原回原数组了,当前数加上前面一个数,挂到树上相当于当前结点权值加上所有儿子结点权值。也就是求子树和。

即:$a_u=d_u+ \sum\limits_{v=son(u)}d_v$(此时的 $d_v$ 是对 $v$ 做完子树和后的结果)

3.序列上对差分数组 $d_i$ 修改,相当于对原数组 $a$ 的后缀 $[i, n]$ 都进行了修改,挂到树上相当于对原数组 $a$ 的 $u \rightsquigarrow root$ 的路径上的结点权值都被修改了。

那么,修改 $s \rightsquigarrow t$ 路径上的权值(这里假设是加 val)。就等价于:

d[s]+=val, d[t]+=val, d[p]-=val, d[fa[p]]-=val(其中 $p$ 是 $s, t$ 的最近公共祖先)

板子:P3128

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=5e4+5, M=22;

int n, m, u1, v1, dep[N], f[N][M], d[N], ans=0;

vector<int> a[N];

void dfs(int u, int fa)

{

dep[u]=dep[fa]+1, f[u][0]=fa;

for (int i=1; i<=20; i++) f[u][i]=f[f[u][i-1]][i-1];

for (int i=0; i<a[u].size(); i++)

{

int v=a[u][i];

if (v==fa) continue;

dfs(v, u);

}

}

int lca(int x, int y)

{

if (dep[x]<dep[y]) swap(x, y);

for (int i=20; i>=0; i--) if (dep[f[x][i]]>=dep[y]) x=f[x][i];

if (x==y) return x;

for (int i=20; i>=0; i--) if (f[x][i]!=f[y][i]) x=f[x][i], y=f[y][i];

return f[x][0];

}

void dfs2(int u, int fa)

{

for (int i=0; i<a[u].size(); i++)

{

int v=a[u][i];

if (v==fa) continue;

dfs2(v, u);

d[u]+=d[v];

}

}

int main()

{

scanf("%d%d", &n, &m);

for (int i=1; i<n; i++)

{

scanf("%d%d", &u1, &v1);

a[u1].push_back(v1);

a[v1].push_back(u1);

}

dfs(1, 0);

for (int i=1; i<=m; i++)

{

int p=0;

scanf("%d%d", &u1, &v1);

p=lca(u1, v1);

d[u1]++, d[v1]++, d[p]--, d[f[p][0]]--;

}

dfs2(1, 0);

for (int i=1; i<=n; i++) ans=max(ans, d[i]);

printf("%d", ans);

return 0;

}

树上边差分

类似边权转点权的技巧,把边塞进点里。这里应该把 $(u, v)$ 这条边塞进 $v$ 点,即儿子结点。很好理解,塞进父亲结点的话,一个点可能对应多条边,不好处理。

然后就和点差分一样了嘛。所以有以下式子:

$d_u=w(u, fa) - \sum\limits_{v=son(u)}w(u, v)$

$w(u, fa)=d_u + \sum\limits_{v=son(u)}w(u, v)$

你把边还原回去就好理解了,相当于一个结点应该对应着连向他父亲的那条边,且这条边是唯一的。

那么,修改 $s \rightsquigarrow t$ 路径上的权值(这里假设是加 val)。就等价于:

d[s]+=val, d[t]+=val, d[p]-=2*val(其中 $p$ 是 $s, t$ 的最近公共祖先)

和点差分类似,就是把上面的式子实现出来,比较容易就不贴板子了。

例题

P3258 (Code)树上点差分的板,但要注意 corner case。

P2680(Code)树上边差分+二分,其实也还好,能想到就不难,但是还要卡常。调一调二分边界就好。

转化题意的时候要转化完整,尽可能往典型题目转化,另外对二分啥的敏感一些,对于可能出现的“最大值最小”等等就应该往二分考虑。

DFS 序

代码可能要先鸽子了。但是思路已经非常完善。

注意,比较卡常,可以用树剖求 LCA+树状数组。

详解

DFS 序就是将树的节点按照先根的顺序遍历得到的节点顺序,如下:

void dfs(int u, int fa)

{

st[u]=++tim, pos[tim]=u;

for (int i=0; i<a[u].size(); i++)

{

int v=a[u][i];

if (v==fa) continue;

dfs(v, u);

}

en[u]=tim;

}

性质:一个子树全在一个连续的区间内,然后就能在 dfs 序上建立树状数组和线段树。

然后对于树上链修改,可以配合着树上差分。所以应该没什么难度。

点修改,子树和查询

转换成 dfs 序后变成:单点修改+区间查询,可以树状数组。

子树修改,子树查询

转换成 dfs 序后变成:区间修改+区间查询,可以线段树。

树链修改,点查询,子树和查询

#146. DFS 序 3,树上差分 1 - 题目 - LibreOJ

对于链修改+点查询,用树上差分可以转换为:单点修改+区间查询(子树和查询)

但是!原题要求的子树和查询,怎么处理?类比树状数组的处理,推式子,再优美式子,转换成好维护的形式。

考虑子树 u 的子树和,会由若干个子树内结点的值相加组成,我们只需要考虑某个结点 k 对 u 的贡献即可。但是经过差分,结点 k 的值要再求一遍 k 的子树和才能得来。

容易推出 k 对 u 的贡献为:(dep[k]-dep[u]+1)*val[k],拆式子变成 val[k]*dep[k]-val[k]*(dep[u]-1)。

容易发现 dep[u]-1 是定值,所以这个式子后半边可以维护 val[k] 的和,也就是区间查询,然后再乘上 (dep[u]-1) 即可。

前半边呢,再对于每个 k 维护 val[k]*dep[k] 就好,然后相当于区间查询。

所以整体需要区间查询+单点修改,容易发现树状数组就可以实现

点修改,子树修改,树链查询

因为有数链查询,我们考虑维护每个点 u 到根节点的权值和。这样侧重点就变成了考虑如何维护修改操作,然后查询操作就非常好维护了。

然后三个操作一起是不好考虑的,分成两个子问题考虑。(也就是考虑如何维护修改,使得查询时可以直接快速查询)

1.点修改,树链查询

修改一个点,这个点的所有儿子一定经过该点,于是单点修改变成子树修改,也就是区间修改。

然后链查询类比树上差分,单点查询即可。

2.子树修改,树链查询

类比上一个模型,推式子。对于子树 u 修改,就考虑子树 u 内的某个点 v 被如何修改即可。

改 v 相当于 1 的单点修改,一定是修改子树。那么容易发现 v 的父亲,v 的祖先一定会改到 v,也就是改 u 对 v 的贡献为:add*(dep[v]-dep[u]+1)。

然后拆式子变成:add*dep[v]-add*(dep[u]-1),发现 -add*(dep[u]-1) 是定值,可以直接修改。也就是对于 u 来说,只需要子树修改即可,也就是区间修改。

对于式子前半部分,再维护一颗树状数组就好,维护每次 add 的和,因为只有单点查询,最后取出来时 *dep[v] 即可。

整体只需要 区间修改+单点查询,可以树状数组、

鸽子

一些性质证明+例题。

有些还没来得及分类的题挂这:

CF708C

P5666

P1522

P1395

P3761

还有这份题单:图树模板 - 题单 - 洛谷 | 计算机科学教育新生态

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号