(六)中世纪

中世纪

基督教和哲学

基督教思想的诞生

罗马时代的希腊哲学家受迫于现实的压力,将目光从政治转向个人生活,再转向神秘学的拯救。

早期基督徒与哲学家的思想碰撞:两种策略

- 天主教:“信仰加传统”,哲学传统也应该被整合进基督教学说中;

- 新教:“唯有信仰”,基督教的真理只存在于圣经中,希腊哲学只是亵渎的异端传统;

最早的基督教哲学是一种“护教学”,是为了反驳当时思想界对于基督教思想的指责。

基督教带入哲学的思想

- 人类中心论

上帝是宇宙之外的位格,祂创造了人类,世界则是上帝为了人的拯救而创作的,因此宇宙万物以人类为中心;

人人平等不是因为每个人内心具有相同的理性,而是由于人类都是上帝按自己的形象创造的; - 线性历史观

历史不是像斯多葛主张的那样是循环,而是线性发展的,圣经中记载的各个历史事件佐证着这一点,所有的事件都预示着末日审判的到来; - 把上帝当做位格和造物主的上帝观;

神学家对待哲学的态度

随着基督教的兴起,认识论问题的领域被拓宽了:除了能够认识什么,还有可以在宗教上信仰什么。

一些基督徒认为神学与哲学的不同就是圣经与希腊思想的区别,基督教不应借助任何哲学与理性来为信仰辩护(德尔图良:“因其荒谬我才信仰”)。

另一些基督徒则认为应该开拓信仰和理性的共同领域。早期神学家通常认为信仰与理性是共存的,但信仰具有认识论上的道路权,当两者冲突时应该相信信仰。关于这种道路权有两种不同的理解:一种观点认为信仰的优先性来自于它能指导理智认识生活的本质,“为了理解我才信仰”(奥古斯丁);另一种观点则认为信仰能比理性额外认识一部分知识(如基督的生平、复活与神性),在两者共同的领域则是一致的。

教皇和国王:一国两主

封建制度

AC400-1500的中世纪欧洲可以笼统地归结为封建制度:

- 国王与贵族达成契约:国王授予贵族封地,贵族向国王提供武力支持和赋税;

- 封臣与农民达成契约:封臣要保护领地内的农民,农民则上缴赋税和服役;

AC1000后国家的集权程度逐渐提高,直到17世纪国王演变成了绝对君主。

教会与国家的关系

教会独立权威的来源:

罗马化时期出现了自然法和罗马法(现行法)的区分,自然法有辩护和谴责现行法的理论依据。中世纪时期国王们将诠释自然法的权力授予了教会。

教权与王权的相处情况:

- 教会教导人服从现实的权威,不过多干涉世俗事务;

- 教会的权威也与世俗王权相融合:实现信仰统治必须要有财富基础,而世俗统治者也需要神灵权威来帮助掌权;

中世纪早期的两权关系比较模糊,没有理论基础。

奥古斯丁:信仰与理性

生平: 奥古斯丁公元354年出生于北非,他的思想分为三个阶段:

- 年轻时期:摩尼教,认为人的善恶灵魂是对立的,人的行动产生于两者的冲突;后来奥古斯都认为摩尼教既没有解释理智是什么,也没有指引正确的生活;

- 壮年时期:新柏拉图主义,认为精神也是实在世界的一部分,并解释了理智应如何认识世界;后来奥古斯都从自身经验出发,质疑新柏拉图主义对理性的信念(正确的洞见必然导致正确的行为);

- 中年时期:基督教,奥古斯丁30岁时皈依了基督教,他认为基督徒的生活尽管没有那么系统的理论支撑,但看起来更合乎道德;

哲学与神学

基督教神学与政治的结合

西罗马帝国末期,基督教教会逐渐肩负起保存拉丁世界和希腊世界遗产的职责,开始承担更多的政治责任。

奥古斯都的一些基本观点

-

人类中心论:

人是万物的中心,上帝按自己创造了人,创世是为了让人类获得拯救; -

内省:

对内在存在的反省(内省)导致比感觉经验更确定的洞见;

原因:内省过程中,主体与客体相互重合;

内在存在是各种情绪和感情冲突的战场,人靠自己是无法支配的,需要接受拯救; -

灵与肉:

灵魂代表人的神性,肉体则是罪恶之根,必须尽可能将灵魂从肉体中解放出来; -

善与恶:

上帝与魔鬼(善与恶)的斗争存在于各种层面上:- 每个个体都生活在原罪与拯救中;

- 历史是一种善良国家与邪恶国家的斗争;

上帝之城与邪恶之城:

奥古斯都假定原罪出现之前人类是天生的社会存在,人人都是平等的,但原罪使得有组织的国家体制、使用暴力来遏制罪行和阶级划分成为必要,同时还需要良善国家——教会来提供灵魂的拯救。

-

理性与信仰:

启示能带来理性无法获得的真理,但通过启示获得的真理不会与理性冲突。

驳斥怀疑论

奥古斯丁认为可以通过表明明确知识是可能的来驳斥怀疑论的主张。奥古斯丁认为可以找到确定知识的四个领域:

- 怀疑者的存在本身;如果怀疑怀疑者的存在本身,那么怀疑论就是没有意义的,否则怀疑者的存在就是确定的知识,即有关自我的直接确定性知识被看做确定性知识的基础;

- 认知主体对自身精神状态的洞见;奥古斯丁认为内省能提供除了当下自身状态之外的确定知识(不依赖于记忆),对此他没有做合理解释,但至少他认为内省得到的知识比感觉经验更可靠;

- 数学知识;

- 逻辑原则;

奥古斯丁对怀疑论的驳斥同样论证了内在生活和逻辑形式高于感觉和外部世界,即个人灵魂高于外部可感事物,而更高级的是通过内省洞察到的最确定知识:数学形式、逻辑形式和最高存在,这些事物是宇宙中最真实最高级的存在。这样认识论和本体论就得到了统一,上帝也得到了世俗支持,这种基督教版本的新柏拉图主义是奥古斯丁思想的核心。

作为基督教新柏拉图主义者的奥古斯丁

新柏拉图主义的经典观点:宇宙是从不可描述的太一出发的存在的射流,按照距离太一的距离分为不同的存在等级;宇宙的存在是无时间性的,支配一切的法则是非位格的,人类借助洞见与太一神秘合一在任何时代都能实现;

奥古斯丁的基督化理解:

- 太一被赋予了位格:上帝,基督徒通过信仰得以领悟宇宙的源头,所以信仰在认知论上获得了对理性的优先;

- 信仰的启示来自于历史中的特定事件,因此宇宙的存在是历史地变动不居的;

- 上帝不是像新柏拉图主义描述的那样“自然流射”出光芒划分出不同等级的存在,而是有目地的创造了宇宙万物,因此上帝与人和世界是分离的;因此也不存在通过神秘合一与上帝的精神结合,人类只能通过信仰和内省来部分地认识上帝的存在;

- 由于人是上帝按照自己的模样创造的,而世界是被创造出来让人类获得拯救的,因此具有重要意义的既不是人类、自然本身,也不是各种纯粹的形而上的理念,而是人与上帝的关系,包括意志和信仰、激情和罪、爱和拯救等概念;

知识和意志

意志优先于理性:奥古斯丁认为意志在生活中发挥的作用是超过理性的:

- 奥古斯丁持有一种可以称之为存在主义信仰观的观点,认为信仰不仅仅是接受某物为真,还是热情急切地断定某物为真;

- 与传统的希腊思想相比,奥古斯丁持有一种意志主义的人类观,意志不是参与达到理性已经承认为善的生活的力量(按希腊传统的哲学观点),而是决定人生活状态的根本力量;他还认为一个好人不应该像斯多葛学派推崇的那样单纯的“不动心”,而是应该有强烈的爱和同情、羞耻和悔恨的感情;

- 人类是具有绝对自由意志的生物,即人的行为和选择可以完全取决于自己的意志,我们可以选择善或恶,因此罪产生于自由意志的误用之中;

- 为了解释原罪,奥古斯丁也借助于自由意志带来的罪恶:最初的人亚当在善恶之间选择了作恶,因此由他繁衍而来的人类就在人性中带上了罪恶,因此人会受天谴是前定的;

关于前定论:既然一切都是上帝预知的,那人还是自由行动的吗?

奥古斯丁认为我们生活在非永恒的时间里,而上帝存在于另一个永恒的时间维度中,因为上帝创造宇宙的同时也创造了时间;上帝预知人的行动就像我们回忆过去一样,全知但不做改变;

前定论的观点是后来奥古斯丁在与摩尼教徒的争论中提出的,不够严谨,但反映了他的一种实际体验:人与罪的战斗是无休止的,只有上帝的恩典才是唯一的希望。

如果在基督教的视角下考察前定论,会导致对宗教的否定:既然上帝已经决定谁将受天谴,那基督带来的拯救也不过是虚妄,奥古斯丁或许认为正是这种无法理解的状况说明理性无法感知启示。

共相的问题与经院学派

共相问题

共相问题(the problem of universals)指对于普遍概念、共相是否存在以及如何存在的中世纪之争。这场争论源自柏拉图和亚里士多德的时代。

共相与殊相

共相指普遍概念,如棕色、圆形的等属性和人类、马等物种;殊相

指特殊的对象,如这个棕色的台灯、那个圆形的窗户等等;

实在论与唯名论

关于共相在何种程度上存在的问题,有不同的回答,其中的两端被称为实在论和唯名论:

- 实在论认为共相本身是客观存在的;

- 唯名论认为共相本身并不存在,仅仅是一个名称;

柏拉图式的实在论

柏拉图主张一种极端的实在论:理念(共相)是最高级最实在的存在形式,它的存在既不依赖于我们能否理解它,也不依赖于是否有具体物体(殊相)来反映它。这种观点在中世纪被表述为:共相先于对象而存在。

亚里士多德式的实在论

亚里士多德主张一种温和的实在论:形式(共相)存在于特殊事物(殊相)之中,借助思想能够认识共相,但共相的存在不依赖是否可被认识,而依赖于殊相而存在。这种观点在中世纪被表述为:共相存在于对象之中。

极端的唯名论

一些思想家认为共相既不存在于对象之中也不独立于对象而存在,它们只是一些名称,人们提出共相只是为了某些实际中的目的(比如语义需要指代所有种类的马的集合,因此才出现了“马”这一概念);概念仅仅存在于个人意识中,而不是独立于意识而存在;我们先认识到各个殊相,再提出共相的概念。这种观点在中世纪被表述为:共相存在于对象之后。

神学视角下的共相

托马斯主义的共相观也可以视为一种协调:

- 从上帝视角看,共相先于对象存在,因为上帝从思想(上帝的意识)中创造了万物(殊相);

- 从实际存在的各个对象来看,共相存在于对象之中;

- 从人类的视角来看,共相存在于对象之后,因为人类对世界的认识是一个从殊相到共相的过程;

不同的共相观有一些不同的蕴意:比如将实在论运用到道德这一概念,可以认为实在论预设一种可以用理性把握的客观道德;在中世纪的天主教神学家眼中,实在论与基督教学说最契合,很多时候唯名论被视为异端,而后期的新教则主张唯名论。

经院哲学

中世纪的“经院哲学”指在学院里学习的哲学,可被分为三个时期:

- 早期经院哲学,从奥古斯丁(AC400前后)到AC1200前后,这段时间的主流思想是奥古斯丁的基督教新柏拉图主义;

- 鼎盛时期的经院哲学,从AC1200到AC1300前后,包括大阿尔伯特、学生托马斯·阿奎那和其论敌约翰·司各脱;

- 后期经院哲学,从AC1300到文艺复兴时期,奥卡姆的威廉转向唯名论和经验主义;

托马斯·阿奎那:调节与综合

生平:托马斯·阿奎那出生于1225年的那不勒斯附近,年轻时加入多明我修会,20岁去巴黎学习,此后一直游学直到50岁去世。

托马斯主义的特点

13世纪后亚里士多德在欧洲被重新发现,教会的态度从开始时斥为异端到后来逐渐接纳亚里士多德思想,托马斯主义的总体概况就是亚里士多德主义的基督化。

在共相问题上阿奎那与亚里士多德一样主张温和的实在论:概念存在但仅存在于对象之中;知识开始于感觉,然后理性从中抽象出规律。

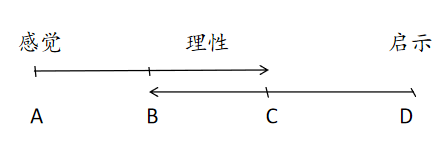

对于阿奎那来说,上面这种认识事物的过程也有其神学的蕴意:理性可以抽象的得到的规律与启示得到的相一致(如下图所示)。

有些基督教的真理(线段CD)是无法用理性把握的,如上帝的本质,有些真理(线段BC)则既可以来自理性的洞见也可来自信仰的领悟,如对于上帝存在的认识。

2. 分级的世界观

与亚里士多德一样,阿奎那眼中的宇宙是有等级秩序的,按照潜能的实现程度进行划分,唯一不同的是第一因被解释为位格神上帝。

3. 政治学

阿奎那所谓的政治学是亚里士多德式的、独立于信仰的:人是社会性的造物,政治是人实现自身属性的活动之一,政治的目的是让人过上有德行的生活。

但除此之外阿奎那认为人的终极目的是获得拯救,而这必须借助信仰实现。政治家与教士的任务在此连接了起来,因为过有德行的生活是获得拯救的前提,即政治-社会阶段既独立于宗教阶段,又是通向宗教阶段的第一步。

4. 社会

亚里士多德认为城邦是人类自我实现的最后阶段,德性是通过积极参与市民生活而实现的;而对阿奎那来说,最好的社会环境是法治的基督教社会,这是一个稳定但等级分明的社会;德性是在现有社会体制下过有道德的生活,而非所有人积极参与政治活动;少数人治人而多数人治于人;

5. 法律

- 永恒法:上帝对万物的理性命令;

- 自然法:永恒法在理性造物——人类中的实现;

任何人都可以运用理性从永恒法中认识到自然法(无论信仰状况),而基督徒还可以通过启示认识到神法(自然法中关于拯救的部分);

上帝是依据理性来规定善恶的,也就是说善之所以为善并不因为上帝意欲如此;

6. 理性

理性在普遍法则与人类行为之间起沟通作用(同斯多葛学派);自然理性符合自然事物以获得知识,实践理性则在社会中指导行为;

法律用来制止恶,而美德负责弘扬善;

7. 权力

阿奎那总体上认为教权高于世俗权力,但国家事务上不需要教会指导;

本体论

托马斯主义可以概括为一种存在论。

存在于存在者

存在者,存在之物(ens):指具体事物,包括某一本书,一棵树,一个人;

存在(esse):“存在的性质”(is-ness),使ens成为ens的东西,为所有ens所拥有;存在本身是一个无物,并不是一个存在物,它比任何特定的ens更根本;

存在是思想的边界,上帝的意义等问题隐藏在存在背后,无法被人认识;

本质(essentia)是一物之可以被界定、可以被理解的东西,是一物之所是;但一物之存在只能被直接的、直觉的领悟,不能被界定、解释。

范畴

范畴:普适的(适用于所有存在物)关于存在方式的界定,如质、量、关系、行动、激情、时间、空间等。

现实与可能

同亚里士多德一样,阿奎那将宇宙按潜能的实现程度将世界划分;

灵魂与肉体

人是最高级的物质存在,一个人同时具有灵魂和肉体。

灵魂是独立于肉体存在的,不会因死亡而消散;人类灵魂主要有两个功能:认识和意志,认识领悟善,意志控制行动来追随善,因此认识(理性)先于意志,这是一种唯智主义(相较于认为意志优先于理性的意志主义,如奥古斯丁);

认识论

托马斯主义的认识论:知识开始于感觉经验。

关于共相

阿奎那本人是温和的实在论者(尽管后来的奥卡姆威廉等人试图将其解释成唯名论):

虽然认识开始于感觉经验,但并不意味着认识过程中后认识的抽象概念比先认识的感觉经验低级,这些抽象概念也并非由我们创造,我们只是把它们从事物中提炼了出来。

在基督教世界观中,使人类能认识具体事物的感官和认识抽象概念的理性都来自上帝,而上帝的善(合乎理性)保证了二者可以互相结合,从而确保了人可以从感觉中获得确定知识。

学科划分

阿奎那看来,知识的获得是抽象掉部分事物的过程,按照抽象程度的划分可以对关于各种知识的学科进行划分。

自然哲学:抽象掉个体化的东西,比如某一匹马的特性,保留质料和形式(界定种所需的概念,质料使物体保持可感知性,形式决定了它的种类);

数学:抽象掉质料,只关注量的集合和关系;

形而上学:不但抽象掉可感知的质料,而且抽象掉量的属性,只关注存在本身和存在间相联系的基本形式:范畴;

人类学和道德哲学

阿奎那认为世俗的社会生活是中兴的基本是积极的事物(神学上这意味着社会生活是由上帝创造的),人们可以信仰之外过良善的社会生活(这是上帝意欲善的自然结果)。

阿奎那认为,行动是有目的的,人类追逐的首要目标是实现自身的潜能,即成为一个理性的人,实现这一目标的手段也是借助理性:按照理性认为是善的方式行动,追求理性所指的目标。阿奎那认为理性优于意志。

阿奎那认为存在普世的道德规范,这是上帝意欲善的结果(而非上帝随意的行为)。在此之上的是人的终极目标:拯救,这需要信仰和启示。

与亚里士多德一样,阿奎那认为国家不是必要的训诫工具(奥古斯丁),而是人的一个自然方面。

上帝与世界

何谓“关于上帝存在的证明”

多数经院哲学家认为,上帝的存在是能够做出理性论证的,这种论证是为了证明感觉经验指向自身之外可以称之为上帝的事物。

这种论证获得的是对上帝之存在的信仰的辩护,而不是上帝是什么的知识;这种论证对基督徒不是必须的,但可以用于说服异教徒。

新柏拉图主义者把理论中的万物之源当成上帝,因此上帝的存在是无需说明的;唯名论者(路德主义者)认为理性是无法上升到高于可感的特殊事物之上的位置,因此是无法认识上帝的存在的;只有亚里士多德主义的基督徒才会做这种论证。

安瑟伦对上帝本质的论证

安瑟伦的论证思路:

我们关于上帝的观念是关于完满之物的观念;

独立的存在比相对事物存在更完满;

因此上帝是独立存在的。

这种论证的前提包括:

完满之物的观念本身是完满的;

完满之物必定存在(没有存在的完满之物不如具体存在的完满之物更完满);

批评:

完满之物的观念本身不一定是完满的,就像绿色的观念本身并不是绿色的;对此的反驳是,在非物质的精神领域,事物的观念存在就代表事物存在,上帝就是非物质存在,因此上帝是完满的可以说明上帝的概念是完满的。

阿奎那对上帝存在的宇宙论论证

亚里士多德认为万事万物都处在潜能实现的变化中,而变化的因不是事物自身,因此在溯因的过程中必然存在一个万事万物最初的因,亚里士多德称之为第一因,阿奎那认为这就是我们所说的上帝。

批评:

- 事物的因不能是他自己吗?

- 无穷倒退的溯因过程为什么是不可能的?仅仅因为理性无法认知、无法想象吗?

- 第一因就算存在,也不一定是基督教的上帝;

在因果论领域的论证也是如此。

阿奎那对上帝存在的其他论证

基于必然性的论证:

阿奎那认为,世间事物的存在都是偶然的,会受很多随机因素影响;但万物不可能都是偶然的,必定有必然的东西,他认为这就是上帝。

基于完满程度的论证:

有等级的世界观是一个关于完满程度的序列,序列的尽头就是完全完满的上帝。

目的论的论证:

在亚里士多德眼中自然是一个运转有序、结构精细的整体,这种秩序必然来自一个理性精神,阿奎那认为这个从事设计的精神就是上帝。

关于恶

恶可以分为两种,一种是在人类视角下的恶,万事万物都是有限的、暂时的,一些事物的毁灭可称之为恶,这种恶与上帝无关;

另一种恶是来自人的自由意志,上帝给了人自由意志,这种意志可能被用于作恶,但这种恶是善的缺失,来自非存在,所以没有原因。

帕多瓦的马西略和奥卡姆的威廉——从综合到怀疑论

托马斯主义的是中世纪鼎盛时期的基督教思想巅峰,在这一时期(13世纪)教皇赢得了与国王的斗争,获得了宗教与世俗的绝对权威。但随后兴起的民族国家让社会陷入国王与教皇、国王与贵族的紧张冲突中,这一时期绝对权威与立宪政权的思想冲突成为了焦点。

帕多瓦的马西略

帕多瓦的马西略(1275/1280-1342)是一位从亚里士多德出发反对教皇的人。

马西略主张国家与宗教、国家与教会的彻底两分,理性和社会在自己的领域是自主的,信仰的基础是启示,并且只适用于来世。因此信仰变成了一个私人的、内在的问题,教会和教士也就变成了社会的普通组成部分。教会只适用于管理宗教和世俗相关的部分事务,所有社会活动包括宗教都应该在国家的控制之下。

奥卡姆的威廉

奥卡姆的威廉(1285-1249)是一位方济各会教徒。

奥卡姆的威廉是一位概念唯名论者,他认为存在于意识之外的事物仅有可感事物,概念只是一种特殊的精神现象,因此对于共相的神学思辨是没有意义的。神学唯一涉及的是圣经和信仰,形而上学和思辨在一定程度上被排除在信仰之外。

这种思想下,教皇和宗教组织就是毫无意义的,教皇对宗教问题不应有绝对权威,他主张建立宗教议事会来探讨教义。

马丁·路德——意志主义和唯名论:唯有信仰

信仰与理性

路德认为信仰在理性之上,而信仰相关的一切都在《圣经》之中,不需要教会和教士来诠释。

路德眼中人与上帝的关系是单向的:

- 上帝向人展示自己,人是上帝恩典的消极承受者;

- 人与上帝的联系只有信仰,因信称义;

路德认为理性只能作为信仰的附属,而不能独立于信仰做出判断,因此我们需要接受一些在哲学角度荒谬可笑的东西(非理性主义)。

路德的伦理观是上帝的意志主义:普世的伦理观念如此仅仅因为上帝意欲如此,与理性无关,上帝可以随意选择一套伦理体系。

唯名论说明理性跟上帝无关,意志主义认为上帝可以随意指定规范,因此上帝就是一个不受约束的、绝对的最高权威,这与政治领域的绝对君权主义相匹配。

世俗与宗教

路德认为宗教与世俗政权都是上帝创建的:

- 世俗政权是为了维持社会中的秩序;

- 宗教政权则用言语来教化臣民;

在路德眼中世俗政权主宰人的外在(财产、生命等),而信仰和上帝主宰人的内在,异端只能靠上帝之言来消灭。(这在某种程度上代表了法律和道德的区分,法律被认为只能惩戒外在行动)

路德的悲观主义人类学:

人是必须用锁链和绳索束缚的猛兽,一个没有世俗政权束缚的社会将乱成一团。

既然世俗权力是上帝创立的,那么反叛国家同时也就是反叛上帝,统治者应该毫不手软地镇压农民起义。路德这种严酷的观念还体现在其极端的反犹态度中。

大学传统

12世纪末出现的各所大学是以古代教育为根基的,大学采用希腊-罗马时代的七艺作为教学科目(尤其是三艺):

- 三艺:语法、修辞、逻辑;

- 四艺:几何、算数、天文、音乐;

中世纪的精神传统:

- 拜占庭,在陷落之前拜占庭是讲希腊语的学术中心;

- 拉丁寺院,罗马帝国崩溃后,寺院是西方接受教育、研究文献的主要场所;

- 阿拉伯,希腊时期最主要的著作很早就被译成阿拉伯语,后来又传回欧洲;

早期大学大都是专业性学校,很多学生为了补足教育必须上多所大学,巡回学生(行者)是中世纪社会的一个重要特征。

最早的大学都位于城市中,为数众多的大学生成了城市活力与骚乱的来源,在多次学生动乱后,1231年教皇颁布敕书《学问之母》给巴黎大学,明确了大学有权自己制定规章、课程和学位。

13世纪大学开始划分为四个学院:神学院、法学院、医学院和文学院(传授文科七艺),其中前三者需要在上完文学院后入学。

中世纪大学的重要特征是答辩,课程学习中常常进行辩论,获得学位时也需要进行答辩。

中世纪大学的学习中,文本研究占据核心地位,无论哪个专业都在研究前任的经典著作。

中世纪大学的学生民主更甚于现在的大学,学生有权决定讲师、教学内容,这是由于学生的学费支付了讲师的薪水。

阿拉伯哲学和科学

阿拉伯人在中世纪的黑暗时期积极地掌握希腊文化的遗产,并创造性地将其推进。

阿拉伯学术的发展

阿拉伯人在征服原属罗马帝国的埃及和西亚时接触到了希腊文化,在阿巴斯王朝的哈伦·拉希德在位期间(786-809)阿拉伯世界完成了第一次全面的希腊文化复兴,开始的标志是一个庞大的翻译计划。

阿拉伯人的学术贡献:

- 侯赛因·伊本·伊斯哈克(808-873)推动了希腊术语和概念的阿拉伯语翻译;

- 花拉子模(780-850)在计算中使用印度数字;

- 10-11世纪阿拉伯世界兴建了大量图书馆并学会了造纸术;

- 阿布·巴卡尔·阿尔拉齐(865-925)最早研究了麻疹、水痘等儿童疾病;

- 阿维森纳的著作《医典》成为了17世纪前欧洲大学的基本教科书,他还是一位哲学家,将新柏拉图主义与伊斯兰神秘主义结合;

- 阿尔·加扎利认为哲学中的上帝与神学中的上帝并不一致,信仰在理性面前拥有道路权;

- 阿威罗伊的观点是托马斯主义的先声:信仰与理性都反映了真理,二者不会有矛盾;他还提出了诠释原则:如果理性与《古兰经》中的内容看似矛盾则说明我们需要做隐喻的诠释;

- 海桑(965-1039)在光学领域做出了很多突破,影响了培根、开普勒和牛顿的工作;

- 天文学领域阿拉伯的天文站修正了托勒密系统使之获得了极高的精度;

阿拉伯学术的衰落

阿拉伯科学没有导致科学革命,并在14世纪后逐渐衰落。

可能的原因:

- 12世纪后,科学家和哲学家的宗教压力逐渐增大,只有能得到宗教辩护的科学能获得支持,如天文、几何、算数等;

- 阿拉伯的科学没有建制性的基础,哲学和自然科学研究都是作为私人活动来进行的,学校里教授的是文学与宗教经典;

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号