【入门】如何理解冒泡排序

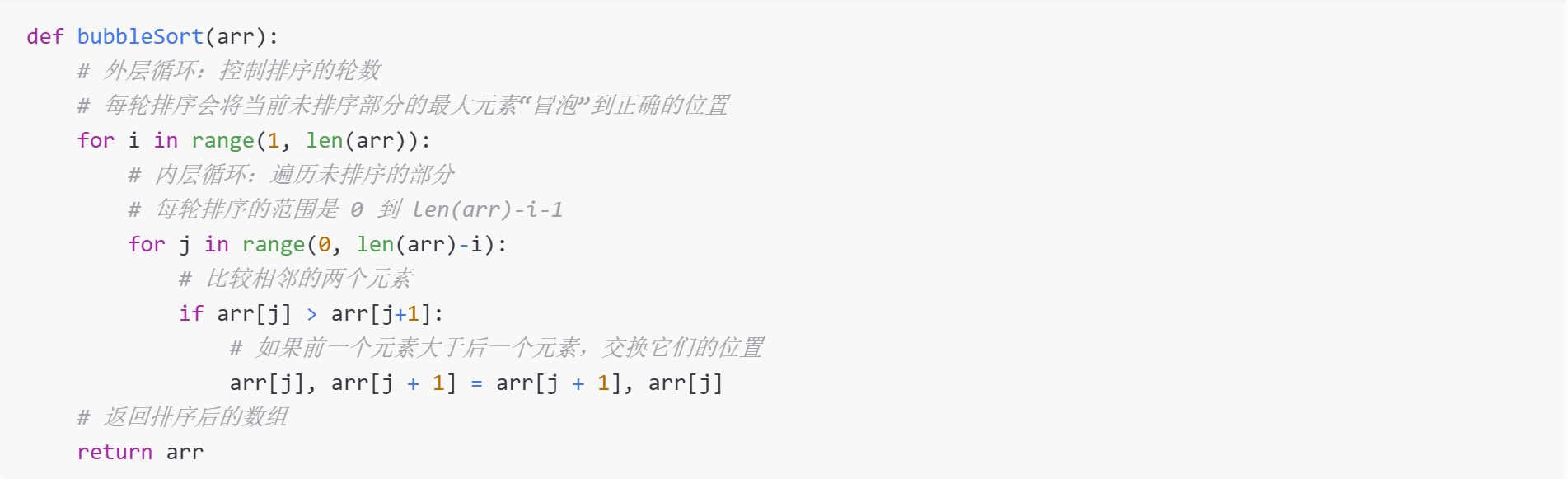

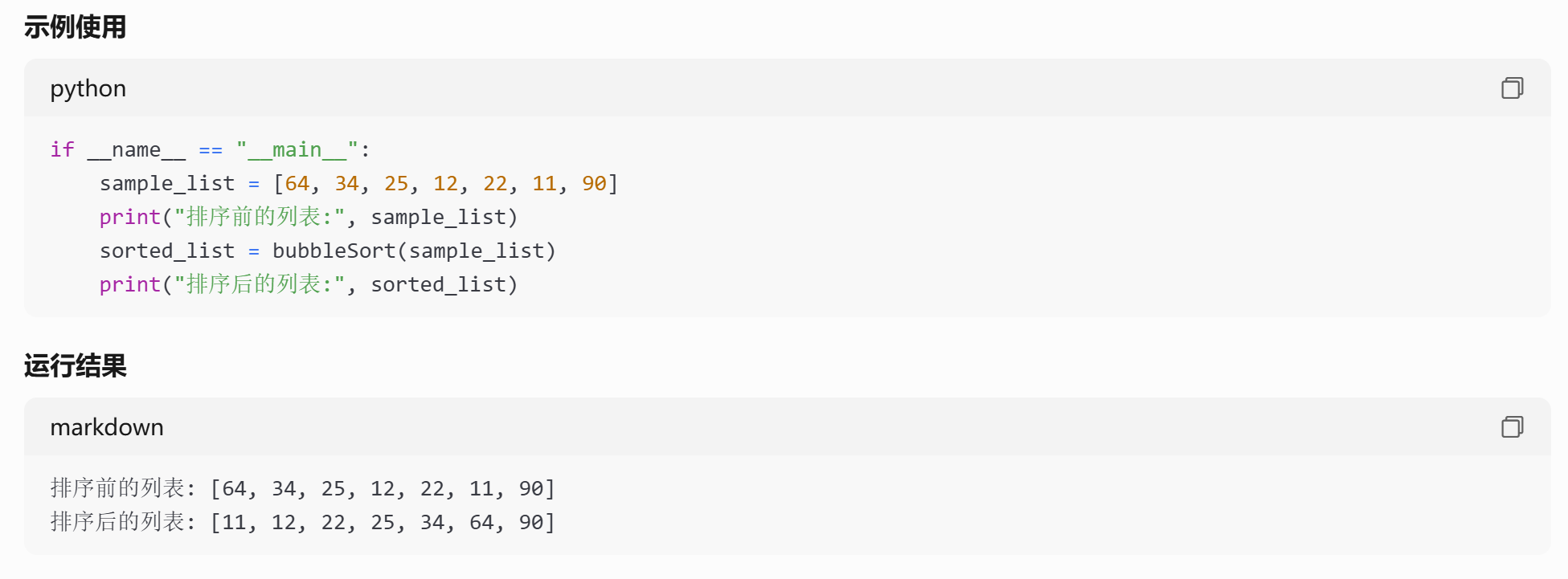

以下是带有详细注释的 冒泡排序 代码,帮助你理解每一行的作用:

逐行解释

def bubbleSort(arr):

定义一个名为 bubbleSort 的函数,接受一个列表 arr 作为参数。

for i in range(1, len(arr)):

外层循环,控制排序的轮数。

i 从 1 开始,表示每轮排序会将当前未排序部分的最大元素“冒泡”到正确的位置。

len(arr) 是列表的长度,循环次数为 len(arr) - 1。

for j in range(0, len(arr)-i):

内层循环,遍历未排序的部分。

j 从 0 开始,表示当前比较的元素索引。

len(arr)-i 是每轮排序的范围,因为每轮排序后,最后的 i 个元素已经有序,无需再比较。

if arr[j] > arr[j+1]:

比较相邻的两个元素。

如果前一个元素 arr[j] 大于后一个元素 arr[j+1],则需要交换它们的位置。

arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]

交换两个元素的位置。

这是 Python 中交换两个变量的简洁写法。

return arr

返回排序后的列表。

总结

冒泡排序的核心思想是通过不断比较和交换相邻元素,将较大的元素逐渐“冒泡”到列表的末尾。

外层循环控制排序的轮数,内层循环实现每轮的比较和交换。

时间复杂度为 O(n²),适合小规模数据排序。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号