【Go-设计模式】状态模式 详解

概念:

状态模式用于 分离 状态 和 行为

主要用来解决对象在 多种状态转换 时,需要对外输出 不同的行为 的问题

状态 和 行为 是一一对应的,状态之间 可以 相互转换

当一个对象的 内在状态 改变时,允许 改变其行为

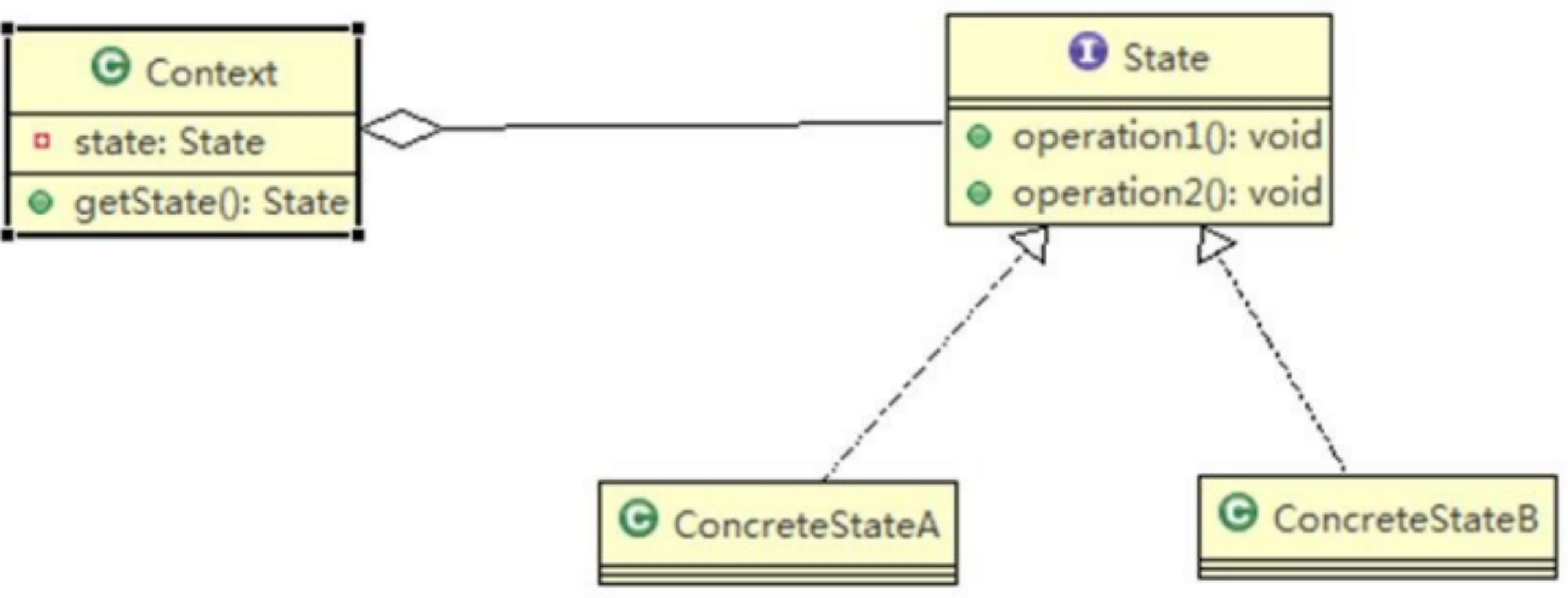

UML:

- Context:

环境角色,用于 维护 State 实例,这个实例定义 当前状态 - State:

抽象状态角色,定义一个 接口封装 与 Context 的 一个 特点接口相关行为 - ConcreteState:

具体的状态角色,每个子类 实现 一个与 Context的 一个状态相关行为

示例:

环境对象:

type Context struct {

State State

}

func (this *Context) StartProcess() {

this.State.ShowState()

this.State.NextState(this)

}

func NewContext(initStateVal int64) Context {

return Context{

State: ConcreteState1{

Attr1: initStateVal,

},

}

}

抽象的状态 功能接口:

type State interface {

ShowState()

NextState(ctx *Context)

}

具体的 状态类:

具体的 状态类1:

type ConcreteState1 struct {

Attr1 int64

}

func (this ConcreteState1) ShowState() {

fmt.Println("当前状态为:", this.Attr1)

}

func (this ConcreteState1) NextState(ctx *Context) {

ctx.State = ConcreteState2{

Attr1: 2,

}

}

具体的 状态类2:

type ConcreteState2 struct {

Attr1 int64

}

func (this ConcreteState2) ShowState() {

fmt.Println("当前状态为:", this.Attr1)

}

func (this ConcreteState2) NextState(ctx *Context) {

ctx.State = ConcreteState3{

Attr1: 3,

}

}

具体的 状态类3:

type ConcreteState3 struct {

Attr1 int64

}

func (this ConcreteState3) ShowState() {

fmt.Println("当前状态为:", this.Attr1)

}

func (this ConcreteState3) NextState(ctx *Context) {

ctx.State = ConcreteState1{

Attr1: 1,

}

}

测试:

package main

import (

"DemoProject/design/base23/state" // 根据自己的项目路径定制

)

func main() {

// state

context := state.NewContext(1)

for i := 0; i < 5; i++ {

context.StartProcess()

}

}

注意事项:

优点:

-

代码有很强的 可读性

状态模式 将 每个状态的行为 封装到 对应的一个类中 -

方便维护

将 容易产生问题 的 if-else 语句 删除了,如果把 每个状态的行为 都放到 一个类 中,

如果 每次调用方法 时都要判断 当前是什么状态,不但会产出 很多 if-else 语句,而且容易出错 -

符合“开闭原则”

容易增删状态

缺点:

会产生很多类

每个状态都要一个对应的类,当状态过多时会产生很多类,加大维护难度

应用场景:

当一个事件或者对象有 很多种状态,状态之间会 相互转换,对 不同的状态 要求有 不同的行为 的时候, 可以考虑使用 状态模式

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号