从零开始的nes模拟器-[1] CPU

前言

Nes的cpu的型号是 2A03,8bit,工作频率 1.7897725 MHz。它有 16bit 地址总线,所以它的寻址范围为 0x0000 - 0xFFFF,即 64KB。CPU 支持三种中断:RESET(复位),NMI(不可屏蔽中断),IRQ(可屏蔽中断)。

2A03 可以理解为 6502 cpu 内置一个 Apu ( 音频处理器 ), 先模拟6502。

CPU的引脚

资料来源: CPU pin out and signal description

真实的6502的引脚是这样的

.--\/--.

AD1 <- |01 40| -- +5V

AD2 <- |02 39| -> OUT0

/RST -> |03 38| -> OUT1

A00 <- |04 37| -> OUT2

A01 <- |05 36| -> /OE1

A02 <- |06 35| -> /OE2

A03 <- |07 34| -> R/W

A04 <- |08 33| <- /NMI

A05 <- |09 32| <- /IRQ

A06 <- |10 31| -> M2

A07 <- |11 30| <- TST (usually GND)

A08 <- |12 29| <- CLK

A09 <- |13 28| <> D0

A10 <- |14 27| <> D1

A11 <- |15 26| <> D2

A12 <- |16 25| <> D3

A13 <- |17 24| <> D4

A14 <- |18 23| <> D5

A15 <- |19 22| <> D6

GND -- |20 21| <> D7

`------'

我们可以简化一下,必要的引脚抽象成下面的样子。

┌─────────────────────┐

│ │

────reset────►│ ├──addr───► 16 bit

│ cpu 6502 │

────nmi──────►│ │

│ │◄─data───► 8 bit

────irq──────►│ │

│ │

────clock────►│ ├──r/w────►

│ │

└─────────────────────┘

简单解释一下这些端口

-

addr : 输出数据,外设(总线) 从 addr读地址。

-

data 和 r/w : 在实际的芯片中,r/w是读写使能端,控制 data 是读数据还是输出数据。但我们这里就不模拟那么麻烦了,读数据写数据各写一个对应的函数就好。

-

clock: 接收时钟脉冲的引脚。

6502的运行频率

- NTSC:1.7897725 Mhz

- PAL:1.773447 Mhz。

很难完全模拟这些时钟频率的,只能是模拟个大概

参考:https://blog.csdn.net/duyanbin68/article/details/83863957

-

IRQ/BRK : 中断由两种情况产生:一是软件通过BRK指令产生,一是硬件通过IRQ引脚产生。

-

reset : 在开机的时候触发,这是ROM被装入,6502跳到RESET向量指向的地址没有寄存器被修改,没有内存被清空,这些都只在开机是发生。

-

nmi: 指不可屏蔽中断,它在VBlank即屏幕刷新时发生,持续时间根据系统(NTSC/PAL)不同而不同。NTSC是每秒60次,而PAL是每秒50次。6502的中断延时是7个时钟周期,也就是说,进入和离开中断都需要7个时钟周期。它产生于PPU的每一帧结束,NMI中断可以由$2000的第7位的1/0控制允许/禁止。

API: 引脚

class cpu_6502{

public:

void reset(); // 复位中断

void irq(); // 可屏蔽中断

void nmi(); // 不可屏蔽中断 (实际上还是可以被ppu屏蔽的)

private:

// 负责从总线读写数据

uint8_t read(uint16_t a);

void write(uint16_t a, uint8_t d);

}

各中断函数 和 read 和 write 的实现详见 cpu的内存布局那里

内部寄存器

参考:CPU registers , NES 模拟器开发教程 07 - CPU

2A03 有 6 个寄存器:A,X,Y,PC,SP,P,除了 PC 为 16bit 以外,其他全都是 8bit

-

A

通常作为累加器 -

X,Y

通常作为循环计数器 -

PC

程序计数器,记录下一条指令地址 -

SP

堆栈寄存器,其值为 0x00 ~ 0xFF,对应着 CPU 总线上的 0x100 ~ 0x1FF -

P

标志寄存器比较麻烦,它实际上只有 6bit,但是我们可以看成 8bitBIT 名称 含义 0 C 进位标志,如果计算结果产生进位,则置 1 1 Z 零标志,如果结算结果为 0,则置 1 2 I 中断去使能标志,置 1 则可屏蔽掉 IRQ 中断 3 D 十进制模式,未使用 4 B BRK,后面解释 5 U 未使用,后面解释 6 V 溢出标志,如果结算结果产生了溢出,则置 1 7 N 负标志,如果计算结果为负,则置 1

刚说过标志寄存器只有 6 bit,这是因为 B 和 U 并不是实际位,只不过某些指令执行后,标志位 push 到 stack 的时候,会附加上这两位以区分中断是由 BRK 触发还是 IRQ 触发,下面是详细解释

| 指令或中断 | U 和 B 的值 | push 之后对 P 的影响 |

|---|---|---|

| PHP 指令 | 11 | 无 |

| BRK 指令 | 11 | I 置 1 |

| IRQ 中断 | 10 | I 置 1 |

| MNI 中断 | 10 | I 置 1 |

API: 寄存器

class cpu_6502{

public:

// 方便 状态寄存器(status register) 取/修改状态的枚举类型

enum FLAGS6502 {

C = (1 << 0), //进位

Z = (1 << 1), //零标记位

I = (1 << 2), //中断使能

D = (1 << 3), // 十进制位 (没啥用处)

B = (1 << 4), // break指令标记

U = (1 << 5), // unused

V = (1 << 6), // 溢出

N = (1 << 7), // 负数

};

// 各种寄存器

uint8_t a = 0x00; // 累加寄存器

uint8_t x = 0x00; // x 寄存器

uint8_t y = 0x00; // y 寄存器

uint8_t stkp = 0x00; // 栈顶指针寄存器

uint16_t pc = 0x0000; // 程序计数器

uint8_t status = 0x00; // 状态寄存器

private:

//一些辅助函数

uint8_t GetFlag(FLAGS6502 f);

void SetFlag(FLAGS6502 f, bool v);

}

指令

指令阵列

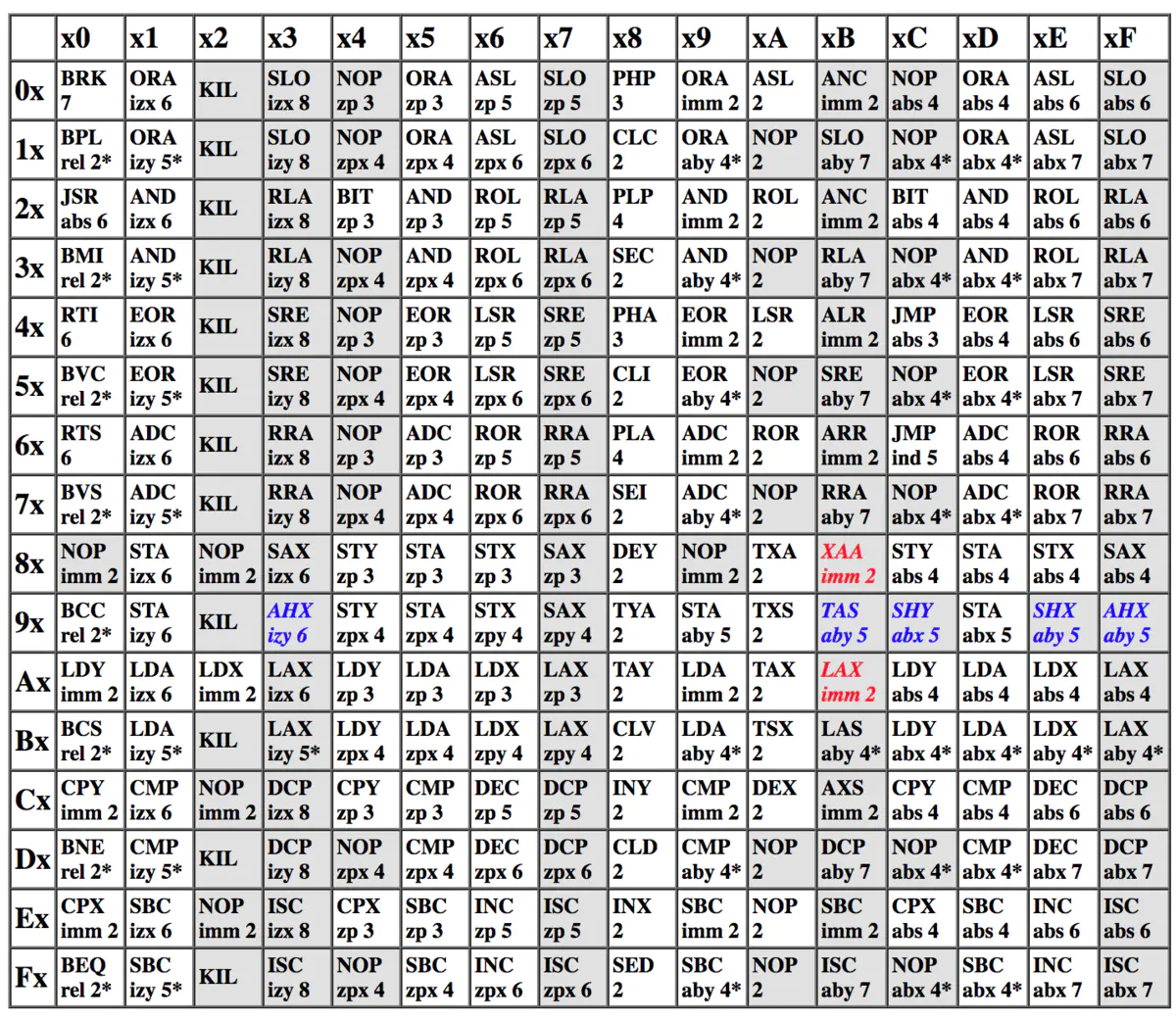

下面这个图列举了6502所有指令和寻址模式的组合,事实上6502只有56种官方指令。在该模拟器中,我们也只会模拟56条官方指令。

每个方块包含了指令,寻址模式,执行周期,例如:

表示:LDY 指令,立即寻址,执行完需要 2 个 CPU 时钟

有些方块执行周期后面有个 `*` 号,这说明该指令在某些情况下需要额外增加 1 ~ 2 个时钟才能完成,具体等介绍完寻址模式再解释

寻址模式

2A03 支持 13 种寻址模式:

| 寻址模式 | 含义 | 数据长度 | 例子 | 说明 |

|---|---|---|---|---|

| Implicit | 特殊指令的寻址方式 | 0 | CLC | 清除 C 标志 |

| Accumulator | 累加器 A 寻址 | 0 | LSR A | A 右移一位 |

| Immediate | 指定一个字节的数据 | 1 | ADC #$1 | A 增加 1 |

| Zero Page | 指定 Zero Page 地址 | 1 | LDA $00 | 将 0x0000 的值写入 A |

| Zero Page,X | 指定 Zero Page 地址加上 X | 1 | STY $10,X | 将 0x0010 + X 地址上的值写入 Y |

| Zero Page,Y | 指定 Zero Page 地址加上 Y | 1 | LDX $10,Y | 将 0x0010 + X 地址上的值写入 X |

| Relative | 相对寻址 | 1 | BEQ LABEL | 如果 Z 标志置位则跳转到 LABEL 所在地址,跳转范围为当前 PC 的 -128 ~ 127 |

| Absolute | 绝对寻址 | 2 | JMP $1234 | 跳转到地址 0x1234 |

| Absolute,X | 绝对寻址加上 X | 2 | STA $3000,X | 将 0x3000 + X 地址值写入 A |

| Absolute,Y | 绝对寻址加上 Y | 2 | STA $3000,Y | 将 0x3000 + Y 地址值写入 A |

| Indirect | 间接寻址(只有 JMP 使用) | 2 | JMP ($FFFC) | 跳转到 0xFFFC 地址上的值表示的地址处 |

| Indexed Indirect | 变址间接寻址 | 1 | LDA ($40,X) | 首先 X 的值加上 0x40,得到一个地址,再以此地址上的值作为一个新地址,将新地址上的值写入 A |

| Indirect Indexed | 间接变址寻址 | 1 | LDA ($40),Y | 首先获取 0x40 处存储的值,将该值与 Y 相加,得到一个新地址,然后将该地址上的值写入 A |

额外的时钟

前面提到过在指令阵列图中带 * 的需要额外的时钟,有两种情况会额外增加时钟

- 分支指令进行跳转时

分支指令比如 BNE,BEQ 这类指令,如果检测条件为真,这时需要额外增加 1 个时钟 - 跨 Page 访问

新地址和旧地址如果 Page 不一样,即(newAddr & 0xFF00) !== (oldAddr & 0xFF00),则需要额外增加一个时钟。例如0x1234与0x12FF为同一 Page,但是与0x1334为不同 Page

以上两种情况可以同时存在,所以一条指令可能会额外增加 1 ~ 2 个时钟

BUG

NES 硬件存在一些 BUG,这里讲讲间接寻址时的 BUG,因为有些测试 ROM 会测试该行为

间接寻址时,设地址为 x,page 起始地址为 n(即 n = x & 0xFF00),若 x 低 8 位为 0xFF,则寻址地址高位为 n 上的值,低位为 x 上的值,一句话概括,就是地址无法跨 Page

下面举个例子:

Address: 0x0200 0x0201 ... 0x02FF

Value: 0x01 0x02 ... 0x03

针对上述内存,执行 JMP (0x02FF),则会跳转到 0x0103 处

正常情况下,执行 JMP (0x0200),则会跳转到 0x0201 处

API: 辅助变量/函数

一些类内部的辅助变量和辅助函数

class cpu_6502{

private:

//实现指令功能相关的辅助变量

// 表示 ALU 的输入

uint8_t fetched = 0x00;

// 临时全局变量

uint16_t temp = 0x0000;

// 上一次访问的地址

uint16_t addr_abs = 0x0000;

// 遇到分支指令时,表示分支的绝对地址

uint16_t addr_rel = 0x00;

// 指令码

uint8_t opcode;

// 读取数据的位置可以来自两个来源,一个内存地址 或 立即字

// 这个函数根据指令字节的地址模式来决定运行情况,给fetched赋值

uint8_t fetch();

};

API:寻址模式

这些寻址函数在函数内部会组装出数据的目标地址。前面提到遇到跨页的情况会需要多一个时钟周期,如果是跨页,这些函数返回1 , 否则返回0。

private:

//寻址模式

uint8_t IMP(); uint8_t IMM();

uint8_t ZP0(); uint8_t ZPX();

uint8_t ZPY(); uint8_t REL();

uint8_t ABS(); uint8_t ABX();

uint8_t ABY(); uint8_t IND();

uint8_t IZX(); uint8_t IZY();

API:助记符

用函数实现这些助记忆符对应的代码功能。具体的实现就不展示了。

uint8_t ADC(); uint8_t AND(); uint8_t ASL(); uint8_t BCC();

uint8_t BCS(); uint8_t BEQ(); uint8_t BIT(); uint8_t BMI();

uint8_t BNE(); uint8_t BPL(); uint8_t BRK(); uint8_t BVC();

uint8_t BVS(); uint8_t CLC(); uint8_t CLD(); uint8_t CLI();

uint8_t CLV(); uint8_t CMP(); uint8_t CPX(); uint8_t CPY();

uint8_t DEC(); uint8_t DEX(); uint8_t DEY(); uint8_t EOR();

uint8_t INC(); uint8_t INX(); uint8_t INY(); uint8_t JMP();

uint8_t JSR(); uint8_t LDA(); uint8_t LDX(); uint8_t LDY();

uint8_t LSR(); uint8_t NOP(); uint8_t ORA(); uint8_t PHA();

uint8_t PHP(); uint8_t PLA(); uint8_t PLP(); uint8_t ROL();

uint8_t ROR(); uint8_t RTI(); uint8_t RTS(); uint8_t SBC();

uint8_t SEC(); uint8_t SED(); uint8_t SEI(); uint8_t STA();

uint8_t STX(); uint8_t STY(); uint8_t TAX(); uint8_t TAY();

uint8_t TSX(); uint8_t TXA(); uint8_t TXS(); uint8_t TYA();

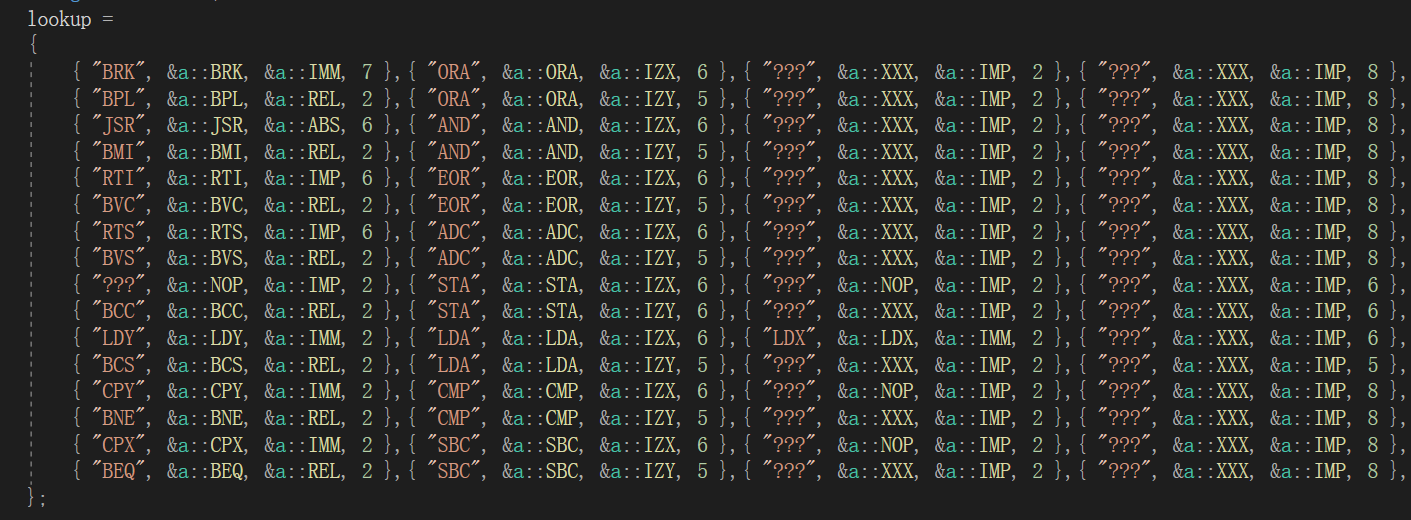

API:指令表

// 这个结构和下面的vector用于 编译 和 存储操作码转换表。

// 6502可以有效地拥有256个不同的指令。

// 每一个都以(它们在表中的)数字顺序存储在一个表中,因此它们可以很容易地查找,而不需要解码。

// 每个表条目包含:

// 名字: 文本表示的指令(用于反汇编)

// 操作码功能:一个函数指针,指向对操作码实现的函数

// 操作码地址模式的实现:一个函数指针, 指向实现这个取址模式的函数

// 循环计数 :一个整数,表示CPU执行指令所需要的基本时钟周期数

struct INSTRUCTION

{

std::string name;

uint8_t(olc6502::*operate)(void) = nullptr;

uint8_t(olc6502::*addrmode)(void) = nullptr;

uint8_t cycles = 0;

};

//查找表

std::vector<INSTRUCTION> lookup;

把上面的信息用一个vector整合起来(代码太长了,不方便贴出来,截一部分图

API: 时序相关

class cpu_6502{

private:

uint8_t cycles = 0; // Counts how many cycles the instruction has remaining 计算指令还剩下多少个周期

uint32_t clock_count = 0; // A global accumulation of the number of clocks 全局时钟数量的累积

public:

/* 返回true,表示当前指令已经完成。这是一个实用函数,可以“一步一步地”执行,而不用手动记录每个周期 */

bool complete();

//组织cpu行为的函数,模拟一个周期

void clock(); // Perform one clock cycle's worth of update

};

这里可以详细看看这两函数来加深一下对cpu运行的理解

// HELPER FUNCTIONS

bool olc6502::complete()

{

return cycles == 0;

}

// Perform one clock cycles worth of emulation

// 执行一个时钟周期的模拟

void olc6502::clock()

{

//每条指令都需要一个可变的时钟周期来执行。

//在我的仿真中,我只关心最终的结果,所以我执行

//一次完成整个计算。在硬件方面,每个时钟周期都会

//执行cpu状态的“微码”样式转换。

//为了保持与连接设备的兼容,重要的是

//模拟也需要“时间”来执行指令,所以我

//通过简单地倒数所需的周期来实现延迟

//指导。当它达到0时,指令完成,并且

//下一个已经准备好执行。

if (cycles == 0)

{

//读取下一个指令字节。这个8位的值用于索引

//翻译表中获取的相关信息

opcode = read(pc);

// Always set the unused status flag bit to 1

SetFlag(U, true);

// Increment program counter, we read the opcode byte

pc++;

// Get Starting number of cycles

cycles = lookup[opcode].cycles;

// 取地址模式

// 地址模式 返回 0/1

uint8_t additional_cycle1 = (this->*lookup[opcode].addrmode)();

// Perform operation 操作码

// 操作码需要更多周期 返回 1 否则 0

uint8_t additional_cycle2 = (this->*lookup[opcode].operate)();

// 编址模式和操作码可能改变了这条指令完成前所需的循环数

cycles += (additional_cycle1 & additional_cycle2);

// Always set the unused status flag bit to 1

SetFlag(U, true);

}

// Decrement the number of cycles remaining for this instruction

// 时钟周期减1

cycles--;

}

cpu的内存布局

ref: NES 模拟器开发教程 01 - NES 系统结构

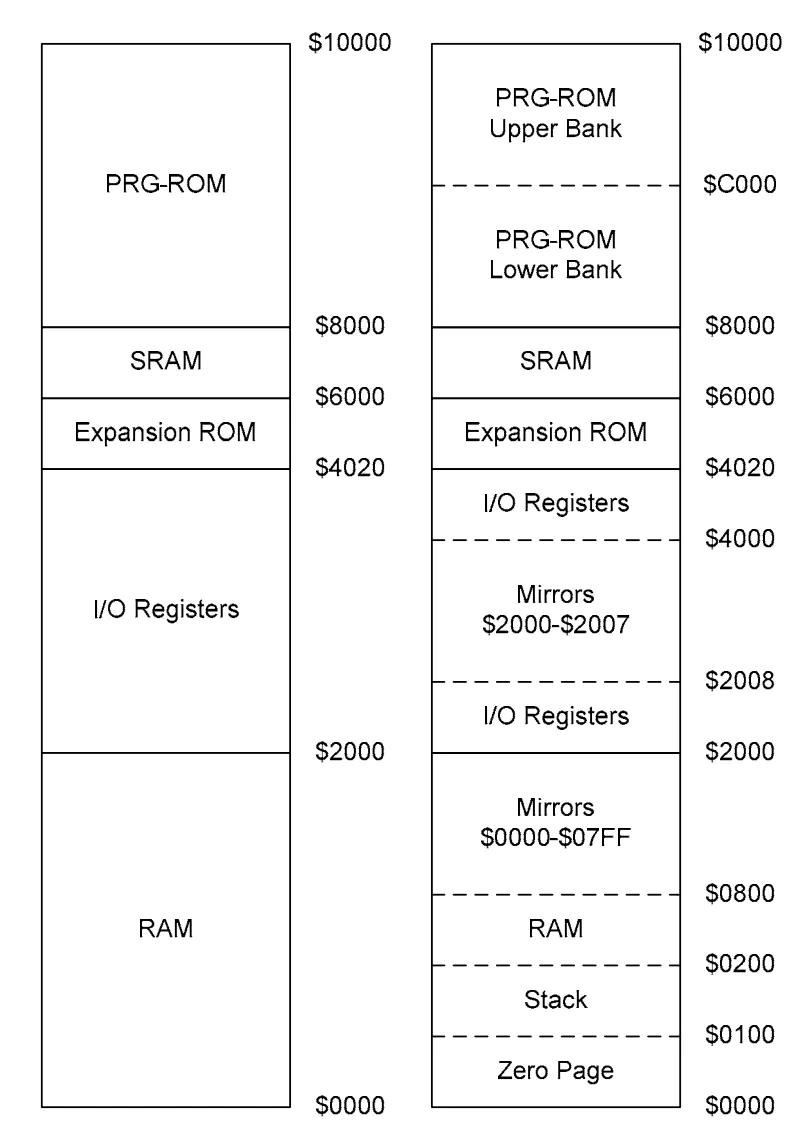

0x0000 - 0x0800 ( RAM )

这是主机中 2KB RAM 的数据,分成了 3 块

- 0x0000 - 0x00FF ( Zero page )

前 256 字节划分为 Zero page,这块内存相比其他区域不同点在于能让 CPU 以更快的速度访问,所以需要频繁读写的数据会优先放入此区域 - 0x0100 - 0x01FF ( Stack )

这一块区域用于栈数据的存储,SP(栈指针) 从 0x1FF 处向下增长 - 0x0200 - 0x07FF ( 剩余 RAM )

这是 2KB 被 Zero page 和 Sack 瓜分后剩余的区域

0x0800 - 0x2000 ( Mirrors )

你可能会感觉到奇怪这个 Mirror 到底是干什么的。实际上它是 0x0000 - 0x07FF 数据的镜像,总共重复 3 次

例如:0x0001, 0x0801, 0x1001, 0x1801 都指向了同样的数据,用程序来解释的话,就是:

address &= 0x07FF

对应到硬件上的话,就是 bit11 - 13 的线不接

至于为什么任天堂要这样设计?我猜可能是考虑到成本原因,2KB RAM 够用了,不需要更大的 RAM,但是地址空间得用完啊,所以才有了 Mirror 效果

0x2000 - 0x401F ( IO Registers )

这里包含了部分外设的数据,包括 PPU,APU,输入设备的寄存器。比如 CPU 如果想读写 VRAM 的数据,就得靠 PPU 寄存器作为中介

0x4020 - 0x5FFF ( Expansion ROM )

Nesdev 的论坛上有篇解释这块区域的帖子,简单来讲,该区域用于一些 Mapper 扩展用,大部分情况用不到

0x6000 - 0x7FFF ( SRAM )

这就是之前说过的带电池的 RAM 了,该区域位于卡带上

0x8000 - 0xFFFF ( Program ROM )

这里对应了程序的数据,一般 CPU 就在这块区域中执行指令,该区域位于卡带上

API: 从总线读写

我这里设计成cpu委托总线类来访问连接在总线上的各个设备的数据

class cpu_6502{

private:

//指向一个总线对象的指针

Bus *bus = nullptr;

uint8_t read(uint16_t a);

void write(uint16_t a, uint8_t d);

public:

// Link this CPU to a communications bus

// 连接cpu 和 总线

void ConnectBus(Bus *n) { bus = n; }

}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// BUS CONNECTIVITY

// 连接总线

// Reads an 8-bit byte from the bus, located at the specified 16-bit address

// 根据16位的地址 , 从总线读1字节

uint8_t olc6502::read(uint16_t a)

{

//正常情况下,read only设置为false。这似乎有些奇怪。一些

//总线上的设备在读取时可能会改变状态

//在正常情况下是故意的。但是反汇编者会

//想要读取一个地址的数据而不改变状态

//总线上的设备

return bus->cpuRead(a, false);

}

// Writes a byte to the bus at the specified address

// 写数据

void olc6502::write(uint16_t a, uint8_t d)

{

bus->cpuWrite(a, d);

}

中断行为

中断向量表位于 0xFFFA ~ 0xFFFF,共 6 字节,分别对应 3 个中断:

- 0xFFFA, 0xFFFB: NMI 中断地址

- 0xFFFC, 0xFFFD: RESET 中断地址

- 0xFFFE, 0xFFFF: IRQ 中断地址

2A03 支持 3 种中断:

- RESET

复位中断,RESET 按钮按下后或者系统刚上电时产生 - NMI

不可屏蔽中断,该中断不能通过 P 的 I 标志屏蔽,所以它一定能触发。比如 PPU 在进入 VBlank 时就会产生 NMI 中断 - IRQ

可屏蔽中断,如果 P 的 I 标志置 1,则可以屏蔽该中断,同时也可以通过 BRK 指令由软件自行触发

产生中断时,CPU 会将 PC 和 P 压栈,之后 CPU 读取中断向量表对应地址,赋给 PC,同时设置相应的标志位。当程序执行 RTI(中断返回) 后,CPU 将 P 和 PC 出栈,恢复 P 和 PC,从中断产生前的地址处继续执行

中断可以理解为一个函数调用,区别在于该函数可以通过其他硬件随时通过中断来调用

API: 中断

展示一下中断的实现

//强制6502回到一个已知的状态。这是CPU内部的硬连线。

//寄存器设置为0x00 , 状态寄存器被清除, 除了未用位。

//触发 RESET 中断,CPU 从 0xFFFA 和 0xFFFB 存储的地址处(2byte)开始取指令运行

void Cpu_6502:: reset()

{

// 设置 pc 到中断程序地址

addr_abs = 0xFFFC;

uint16_t lo = read(addr_abs + 0);

uint16_t hi = read(addr_abs + 1);

pc = (hi << 8) | lo;

// 重置内部寄存器

a = 0;

x = 0;

y = 0;

stkp = 0xFD;

status = 0x00 | U;

// 重置辅助变量

addr_rel = 0x0000;

addr_abs = 0x0000;

fetched = 0x00;

// 中断需要8个周期

cycles = 8;

}

// 中断请求是一个复杂的操作,只有当"disable Interrupt "标志为0时才会发生。irq可以在任何时候发生

// 注意要备份控制流的状态, 以便中断结束后恢复

// 这是由“RTI”指令实现的,也可以由 break 指令触发 。一旦IRQ发生,以类似于复位的方式,从硬编码位置0xFFFE读取可编程地址,随后将其设置为程序计数器。

void Cpu_6502::irq()

{

// 如果中断没有屏蔽

if (GetFlag(I) == 0)

{

// 把pc的值入栈

write(0x0100 + stkp, (pc >> 8) & 0x00FF);

stkp--;

write(0x0100 + stkp, pc & 0x00FF);

stkp--;

// 先设置一些中断标志位,然后将状态寄存器入栈

SetFlag(B, 0);

SetFlag(U, 1);

SetFlag(I, 1);

write(0x0100 + stkp, status);

stkp--;

// 在中断表读中断程序地址

addr_abs = 0xFFFE;

uint16_t lo = read(addr_abs + 0);

uint16_t hi = read(addr_abs + 1);

pc = (hi << 8) | lo;

// IRQs 需要 7 个周期

cycles = 7;

}

}

//不可屏蔽中断不能被忽略。它在与常规IRQ的方式相同

void Cpu_6502::nmi()

{

write(0x0100 + stkp, (pc >> 8) & 0x00FF);

stkp--;

write(0x0100 + stkp, pc & 0x00FF);

stkp--;

SetFlag(B, 0);

SetFlag(U, 1);

SetFlag(I, 1);

write(0x0100 + stkp, status);

stkp--;

addr_abs = 0xFFFA;

uint16_t lo = read(addr_abs + 0);

uint16_t hi = read(addr_abs + 1);

pc = (hi << 8) | lo;

cycles = 8;

}

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号