项目(八)质量管理

质量成本分为两类:一类是事前防止失败的一致性成本;一类是事后处理失败的非一致性成本,包括内部 Bug 引发的返工成本,以及外部 Bug 导致的用户侧成本

质量是规划、设计、建造出来的,不是检查出来的。预防高于检查,预防错误的成本通常比在检查中发现并纠正错误的成本低得多

一次性把事情做对的成本是最低的。而一次性把事情做对就意味着,我们要有意识地提升预防类工作的占比,从根本上降低内部 Bug 率和外部 Bug 率。在这个质量改进的过程中,开发人员是绝对的关键力量,而非测试人员

质量规划,明确标准

规划质量,是识别项目及产品的质量要求和标准,并确定用哪些质量保障方法、过程改进措施来达到这些标准的过程。

在业务生命周期的不同阶段,质量标准应该是动态变化的。

比如,业务初创期追求的是最小化 MVP 模型的快速迭代,在这个阶段,质量往往不会是最关键的因素。但是,当规模扩张到一定程度之后,对于质量的要求就非常高了。不同的项目对质量的要求也相差甚远,无法一概而论。

因此,只能结合具体项目和具体阶段的质量诉求,对质量的标准进行合理定义。

定义好了质量标准,接下来你要思考的是,在整个项目的进程中,需要规划好哪些质量保障活动,以很好地达到这个标准。

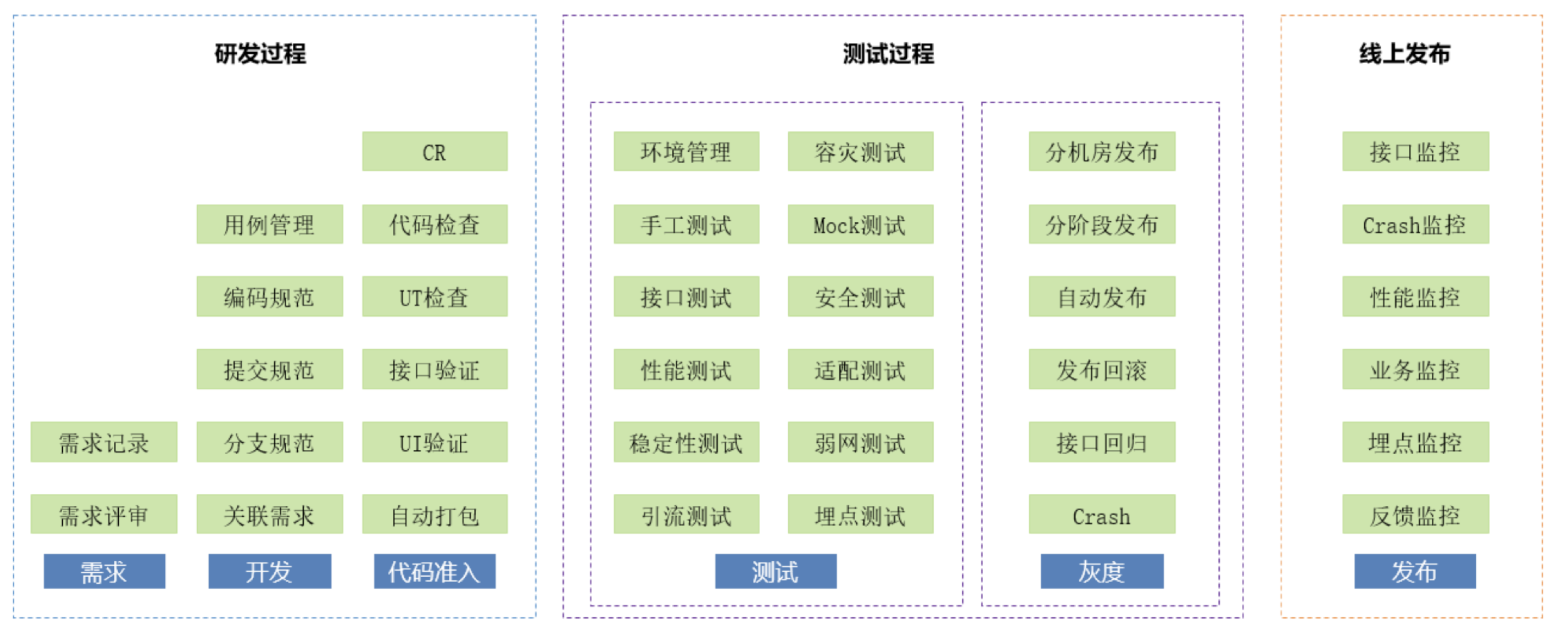

这是一张各个阶段的质量保障手段的列表图。其中,你需要特别关注研发过程中的质量保障手段,制定适当的编码规范、提交规范和分支规范,同时设计代码准入标准,代码 Review、单元测试、接口验证和 UI 验证等,确保这些手段与你的项目质量要求相匹配。

项目经理的视角始终聚焦在项目的整体目标上。在项目经理看来,质量作为目标的一部分,达到要求是最重要的,不需要追求质量的无止境提升。因为,质量终究也是有代价的,是否够用则取决于项目目标和要求

质量分析,追根溯源

质量分析,是指识别项目运行期间,整体质量上遇到的问题和制约因素,分析根本原因,并制定相应的预防措施和解决方案。

质量分析最重要的是要追根溯源,找到问题症结。我给你推荐几种简单实用的方法。

- 每月坚持开线上 Bug 分析会。你可以召集产品、研发、测试,一起对过去一个月的线上问题,进行深入的根因分析,制定策略并推进落实。

- 持续进行内部 Bug 分类。从不同维度分析 Bug 原因,你可以按照具体引入阶段给 Bug 分类,比如需求不清、设计缺陷、逻辑错误、测试遗漏、变更引发、覆盖升级、历史遗留等,也可以按照 Bug 类别分为功能问题、性能问题、界面问题、兼容性问题等。从数据统计上,你就可以准确地知道,自己项目的质量问题主要出在哪个环节,下一步是要先规范代码准入标准,还是加强需求评审,以及哪些保障措施会更有效。

- 建立质量大盘,拉通不同业务线或模块的每月 Bug 趋势,对齐千行代码 Bug 率、Bug 数 / 需求数的比率、Reopen Bug 率等,对低于平均线下的业务线或模块进行有针对性的原因分析。

质量控制,层层卡点

质量控制,就是将一些明确下来的质量规范和做法,真正落地在各个环节的过程中

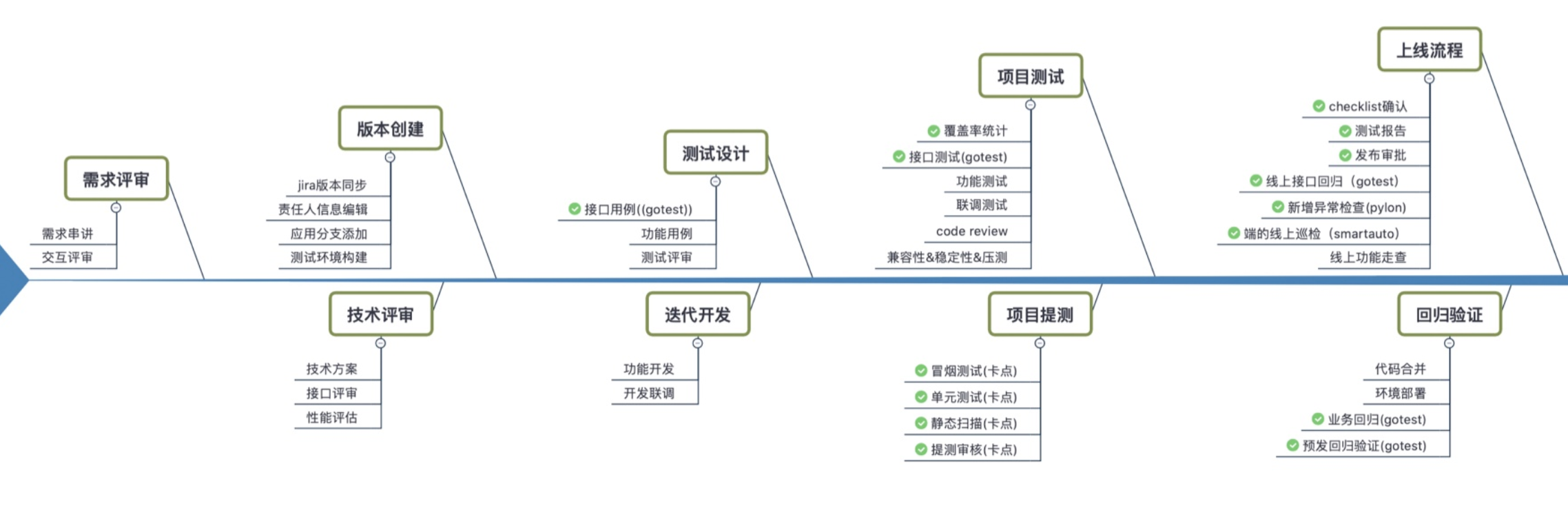

质量控制及卡点行为,是结合项目的质量要求和团队的质量成熟度,一层一层地加强质量把关和收口。即便是在同个项目的不同应用中,也会因为线上要求的不同,而对质量卡点有不同的侧重。通过质量卡点的在线工具化,才能做到真正有效的质量保障。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号