项目(二)规划

计划是贯穿始终的重要课题,是各个角色协同工作的基准

作为项目经理,你要利用一切可以利用的资源、尽自己最大的努力达成项目目标,那么计划,就是你可以借助的重要工具。从一个执行人员,转做项目经理,你需要学习的是,从全局的视角出发,去推进项目整体目标的落地,优化各个角色的协同过程。

计划是“市场需求或发起人的期望”和“团队生产力”之间平衡的结果。从本质上来讲,计划是用来对焦的!做计划,是个集体对焦的过程。如果我们省去对焦的步骤,就会给后续的执行工作埋下很多“地雷”。在执行过程中,这些“地雷”一旦被引爆,就会把我们的项目拖向失控的深渊。

计划的步骤

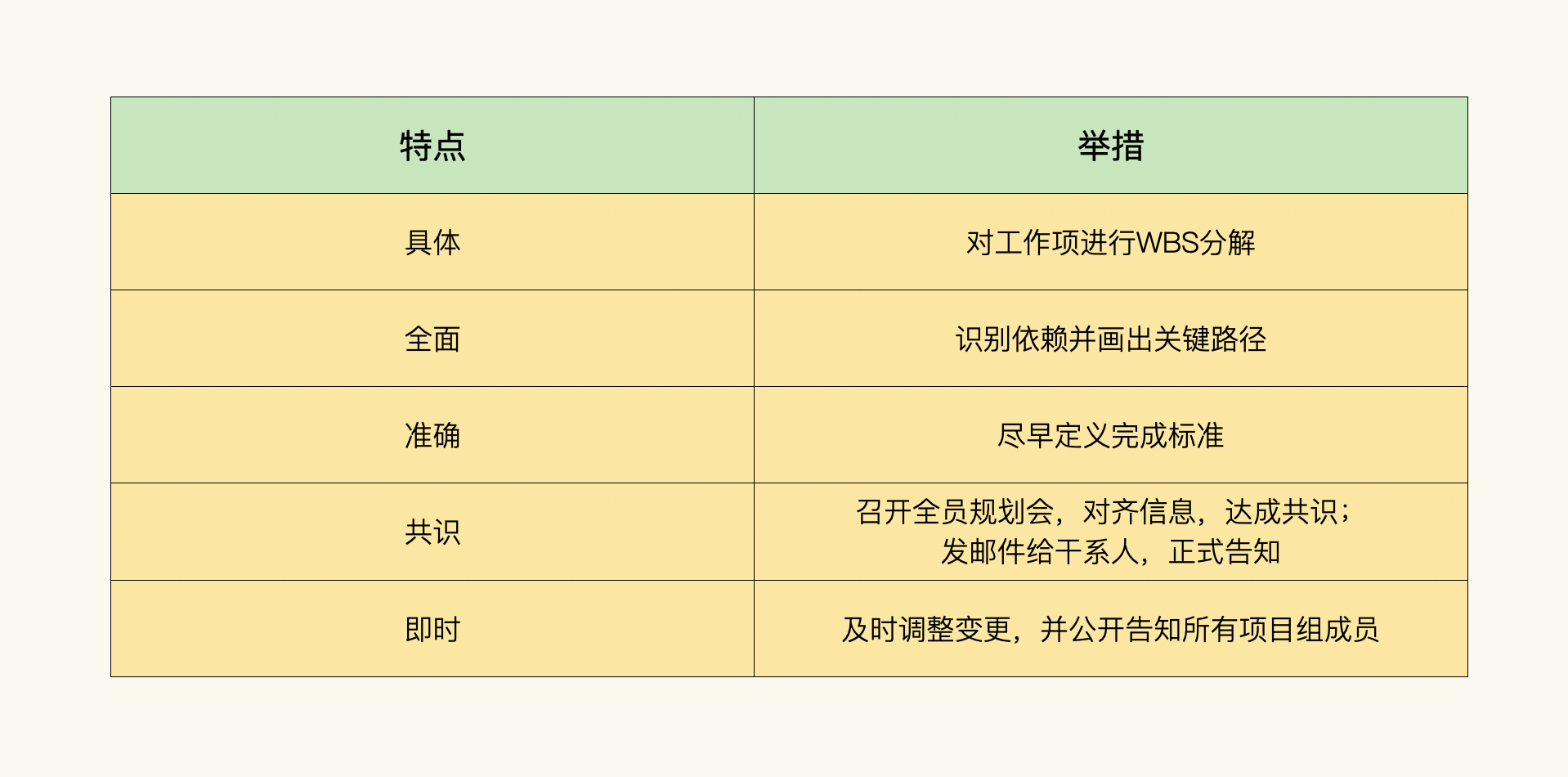

1.具体

使用 WBS 分解法将需求分解成任务

计划是一种集体对焦的方式。好的计划,不仅要给出时间节点,还要给出依据和来源,这样才能更有效地对焦

可以使用 WBS 工作分解法, WBS 是项目管理领域非常重要的方法。创建 WBS 的过程,也就是把项目工作按阶段可交付成果分解成较小的、更易于管理的组成部分的过程

拆解需要将工作项拆解到 3 个工作日以内,每项任务都对应到个人

2.全面

识别依赖并画出关键路径

计划需要有任务列表,有识别关键资源和关键依赖,并且有考虑研发之外其他环节

需要让我们明确实现目标的关键路径,明确是否可以完成目标以及如何完成

关键路径是项目计划中耗时最长的那条路径,关键路径的工期决定了整个项目的工期,所以,任何关键路径上的延迟都将直接影响项目的预期完成时间

3.准确

定义完成标准

完成标准就是某时间点需要完成的事项列表,或者是应该达到的某项指标(特定水平的 Bug 数量 / 性能指标等)。进度计划中的任何重要时间节点,都应该有一组完成标准。越早定义完成标准,计划按照期望完成的概率就越大

例如:

- 需求 / 设计确认:执行所需的需求稿或设计稿已经完成,而且公开评审通过,团队已经准备好要编写产品代码了。值得一提的是,有些团队还会对需求稿或设计稿做一定的要求,比如把未处理的反馈意见数小于多少作为标准。

- 功能完成 / 提测:所有定义的功能都已经完成(比如冒烟测试通过率高于 90%),团队已经准备好将焦点转移到质量保证上,并将所有剩余问题都当作 Bug 来跟踪。一些质量基础比较好的团队,也可以把冒烟测试通过率,CI 自动回归用例集通过率、静态代码检查分数、单元测试覆盖率等,作为更加细节具体的完成标准。

- 里程碑完成:质量已经达到适当水平(如不存在 P0 及 P1 优先级的 Bug),可以上线发布,或者可以开始下一个里程碑。

4.共识

没有达成共识的计划,是不具备任何效力的

在全员规划会上,除了对齐信息之外,更重要的是当面达成共识,这其实也是仪式感和承诺的象征,对于计划后续的有效执行,是至关重要的。因此,达成共识并公开透明,就是做计划的第四个标准动作

要在确认计划之后,向所有项目组成员,包括项目的所有干系人,发送计划邮件,正式周知,这可以尽早发现共识的偏差,是非常有必要的。

5.即时

计划永远是个反复修正、渐进明晰的过程

在整个项目周期中,由于随时会可能出现变更,加上对估算的不断细化,计划永远是个反复修正、渐进明晰的过程,我们要对计划进行持续地跟进与调整。重要的是,每一次进行调整,都要确保项目中的每个人知道当前的计划是什么,调整计划需要怎样的决策过程,都需要谁参与决策。而变更及时调整,就是做计划的第五个标准动作。

你需要注意的是,与进度计划有关的任何变更,都需要提交给项目管理人员,最好由团队中对应功能小组的成员(该功能模块涉及的策划、设计、开发、测试)及其他相关干系方共同讨论,明确计划变动可能对各方造成的影响,最终做出决策,并公开告知所有项目组成员。

总结图

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号