基于项目的数据认责实施指引

1. 数据认责的定义

明确数据价值链上相关参与方及其职责,包括责任的认清(明确责任边界)和认领(对数据问题负责,尤其是数据质量问题)。

2. 数据认责的原因

数据的质量问题驱动数据认责,包括两个方面:

Ø 当前数据质量问题解决:需要确定明确的角色和个人/组织,来认领该责任;

Ø 数据质量的长期保障:为了保障数据质量的长期稳定,需要明确的负责角色和个人/组织。

3. 数据认责的基础

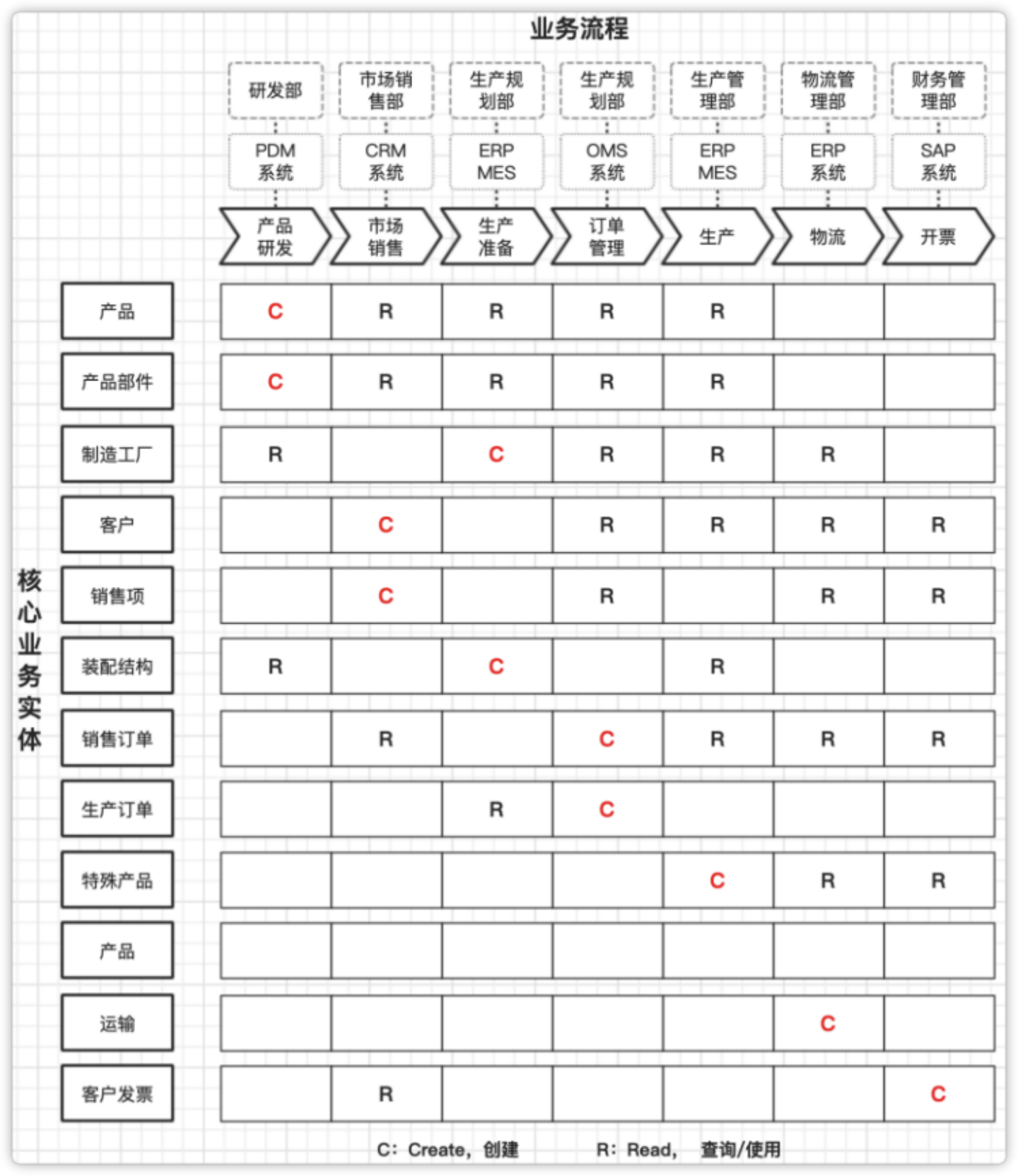

在开展数据认责之前,基于现有的业务和系统现状,绘制基于CRUD矩阵的数据流,客观描述数据如何在业务流程和系统中流动,并以此数据流图作为后续数据认责的基础。

如上图所示,以客户数据为例,可以清晰地看到客户实体数据由市场销售业务环节产生(配合CRM系统),

后续在订单管理、生产、物流、开票等业务环节使用。通过该图,完成了核心数据实体与业务流程、业务系统、业务部门的映射,更加便于后续的数据认责。

4. 数据认责的原则

Ø 谁生产,谁负责

Ø 谁先生产,谁负责

Ø 责任主体限在企业内部

Ø 问题升级途径清晰

Ø 数据质量公示

5. 数据认责的要素

- 范围

- 关键数据(对业务影响大)优先

- 粒度

- 数据粒度:

- 表级别:工作量较小,有问题的表-->系统-->部门-->责任岗位

- 字段级别:需要逐个字段核对,工作量较大

- 记录级别:难度更大!

- 责任主体粒度:

- 部门

- 岗位

- 人员

- 数据粒度:

- 角色

- 明确数据价值链的参与方的角色定位

- 一般,包括录入者、维护者、开发者、使用者、所有者和管理者的6个角色

- 职责

- 明确数据价值链的参与方的职责分工

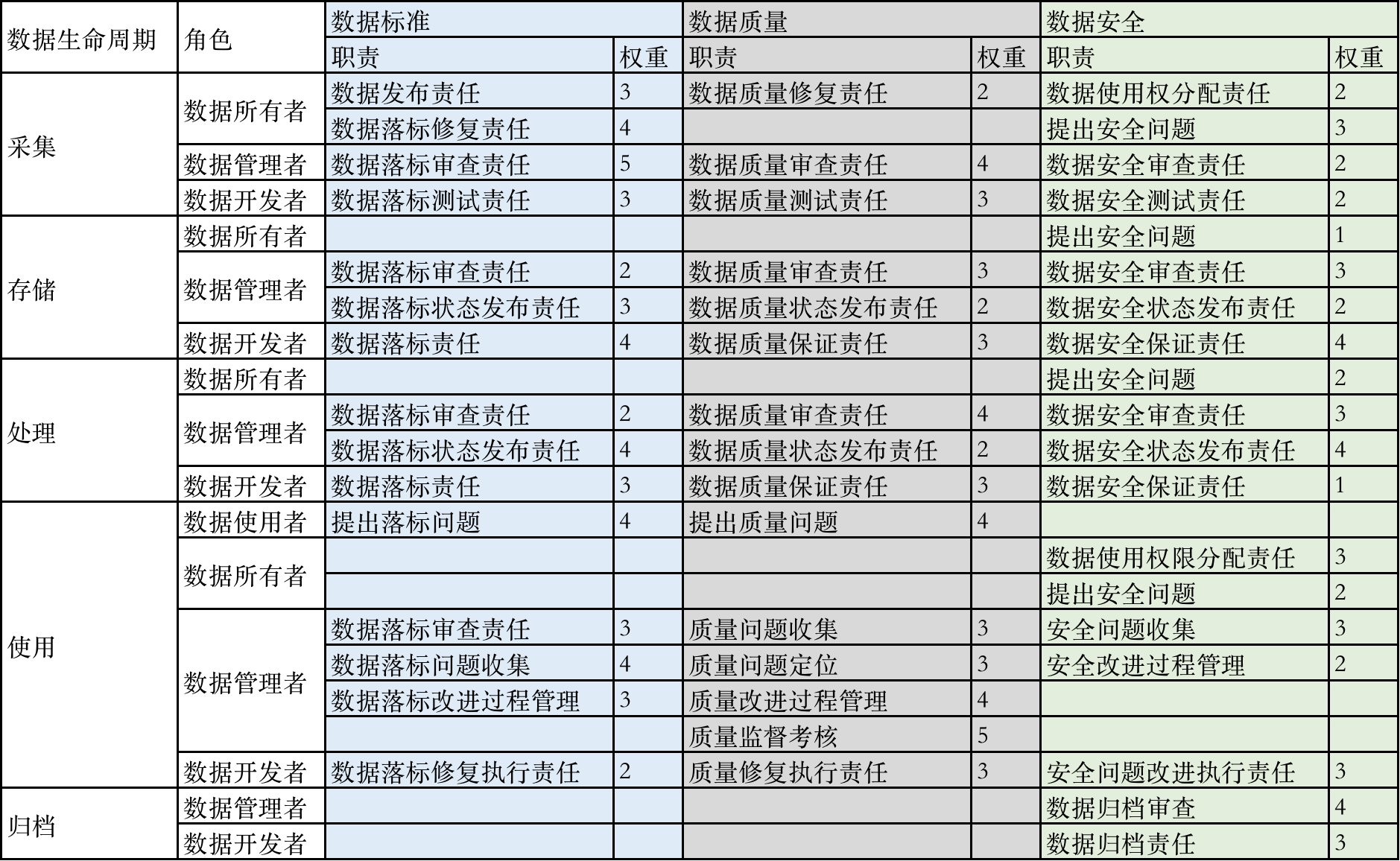

- 数据责任定义规范矩阵,参考下表:

- 机制

- 确保数据认责常态化运转。数据认责管理办法及流程附件,详见另一个随笔:《基于项目的数据认责实施指引.docx》

- 认责的维度

- 业务流程/业务系统/业务部门/业务岗位

- 认责的领域

- 数据质量,数据治理的其他领域涉及较少

- 认责的工具

- 功能工具:数据流图、认责矩阵、认责书

- 工具载体:Excel,数据认责系统(多为定制化)

- 认责的实施方法

- “先试点,再推广”(选择合适的业务部门或者数仓部门),确保可行性

- 认责的职责定义

- 基本上采用“单一责任主体”的方式。争议少,责任明确

- 责任明确到岗位,力争明确到具体的人。

6. 数据认责矩阵

数据认责矩阵是数据认责工作的重点和基础,数据认责矩阵将数据按照条件划分并映射到对应人员上,数据责任明确清晰。

数据认责矩阵是一个较大的工程,一般是放在集团/公司层面来做,但是如果公司的数据管理能力较弱,也可以基于项目层面来做试点,更有利于加以双方的项目交付,不过项目级别的数据认责需要公司CIO/CDO的强力支持,尤其协调各个业务部门和技术部门的配合,甚至是battle。下面具体剖析项目级别的数据认责矩阵的形成过程:

1) 形成:由数据管理部门牵头,协同业务部门、技术部门一起确定数据认责矩阵。一般认责矩阵需要多方、多次开会讨论确定并报备到CIO/CDO,并且有正式/非正式的协作流程。

2) 粒度:

a) 数据粒度:数据认责矩阵的粒度越细约好(比如记录级别),但是处于数据管理基础和工作量的考量,项目级别的数据认责矩阵的粒度可以确认为表和核心字段级别:针对一些业务/业务系统相对独立,可以直接以表为粒度;如果有业务流程的协作(比如同一条记录多部门多人维护),建议做到字段粒度的认责;针对“一数多源”的情况(客户数据可以从App,小程序,CRM等渠道录入),则需要每个渠道的数据都有认责,可以表/字段粒度;针对“一数多权”的情况(普通销售录入普通客户数据,高级销售录入大客户数据),建议做到数据集(表的一部分)/字段粒度。

b) 责任主体粒度:如下表的认责矩阵,主要解决的是数据项(字段)与角色岗位的映射关系,并没有到人。针对数据基础一般、基于项目范围来做认责(非公司级别),建议先做到岗位即可,工作量相对较小。可以根据公司的组织架构找认责矩阵中对应的责任人,然后根据上面的数据责任定义规范矩阵确认具体的职责范围。

|

数据领域 |

系统名称 |

数据对象 |

数据项 |

数据所有者 |

数据使用者 |

数据管理者 |

数据生产者 |

数据维护者 |

数据开发者 |

|

参与者 |

CRM |

客户 |

客户电话 |

客户关系专员 |

营销业务专员 |

数据管理专员 |

客户关系专员 |

客户关系系统专员 |

数据开发专员 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

更加详细的责任主体粒度(比如 按照不同地区条件,确认不同的人员/岗位),不建议在项目级别的认责中完成,工作量太大,也不见得有好的成果。针对这种类型的数据,可以通过认责矩阵 + 人工确认 的方式来完成。

3) 生命周期:数据的生命周期涉及规划、创建、传输、加工、使用、归档和销毁的七个环节。在项目执行层面,这7个环节的框架搭建要全面,但具体执行可以裁剪,一般在项目上重点关注创建、加工和使用这三个角色。

4) 使用:数据认责矩阵是后续数据质量定责的依据,如果有数据质量问题,则通过该矩阵可以清楚地确认负责人是谁。此外,数据质量规则的定义也要依据护具认责矩阵找到对应的责任人。

5) 变更:针对内容变更,需要三方开会讨论后报备;针对人员的变更,需要将公司级数据管理员的角色添加到人员变更流程中,确保变更人员的数据管理角色有良好交接,交接妥当后修改数据认责矩阵。

6) 公开:数据认责矩阵报备且通过审批后,需要在公司内部公开发布,让数据认责的问题和绩效接受全公司的监督。

7) 争议:针对有争议的问题,则先经过数据管理办公室协商解决,解决不了的话,则升级到数据管理委员会。

7. 数据认责效果

项目级别的数据认责效果:

1) 业务方面:

数据质量提升,更加利于业务使用。尤其是源业务系统的数据质量提升(空值率、值域、乱码等基础的数据质量问题)

2) 管理方面:

a) 建立了基于数据认责流程的数据质量管理机制:发现问题 - 明确责任 - 改进问题 - 跟踪改进 - 标准化

b) 明确数据管理人员、业务人员、技术人员在数据管理工作中的职责分工及配合机制,有利于数据文化的建设和数据管理效率的提升

c) 展现数据质量治理的效果,为整个公司级数据治理打下一个良好的基础。

3) 技术方面:

在与业务有效互动的前提下,更能发挥技术在数据(质量)管理中的价值,提升技术服务业务能力

8. 数据认责问题

1) 元数据不完善:数据项没有业务含义 [逐一人工核对,与业务人员或业务系统供应商]

2) 自己员工的数据质量支撑不够:HR系统更新迟缓,或者旧老信息未删除等[以用促改]

3) 很多数据未线上化:暂时搁置,先做线上化数据的数据认责。

参考

DAMA专家陈韩霏先生的分享

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号