[I.2] 个人作业:软件案例分析

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 这个作业属于哪个课程 | 2025春季软件工程 |

| 这个作业的要求在哪里 | [I.2] 个人作业:软件案例分析 |

| 我在这个课程的目标是 | 掌握软件工程相关知识,与团队一起经历完整开发过程,开发出一款完善的软件 |

| 这个作业在哪个具体方面帮助我实现目标 | 从书中以及博客中快速了解软件架构、团队分工、软件开发相关的知识 |

选题

开源软件neovim

第一部分 调研, 评测

软件评测

Neovim 是一个现代化的文本编辑器,基于 Vim 但提供了更强的扩展性和异步处理能力。它保留了 Vim 高效的操作模式,同时简化了配置和插件管理,使得用户可以轻松定制和扩展编辑环境,适合从日常文本编辑到复杂编程任务的各种需求。它支持多平台使用,包括 Linux、macOS 和 Windows。用户可以在终端中通过命令 nvim 启动,也可以在图形化界面中使用相关工具启动。

nvim的使用与vim相似,下面列出几个常用的功能:

- 普通模式(Normal Mode): 启动后默认进入,用于移动光标和执行命令。

- 插入模式(Insert Mode): 按 i 进入,用于输入文本;按 Esc 返回普通模式。

- 命令模式(Command Mode): 在普通模式下按 : 进入,用于执行保存、退出、查找等命令。

- 保存文件:在命令模式下输入 :w 保存当前编辑的内容。

- 退出 Neovim:在命令模式下输入 :q 退出。如果文件有未保存的修改,可使用 :q! 强制退出。

- 保存并退出:使用 :wq 同时保存文件并退出。

- 垂直分屏::vsplit 文件名;水平分屏::split 文件名

相比于vim,neovim优化了启动配置、插件管理、界面交互等方面。配置文件为 init.lua 或 init.vim,依赖插件(如 LazyVim、Telescope)实现 IDE 级功能。Neovim 原生支持 Lua 语言,使得配置文件和插件开发更加高效灵活。相比 Vim 的 Vimscript,Lua 具有更高的执行效率和更强的可读性。

总的来说,neovim具有以下的几个优缺点:

| 维度 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|

| 数据量 | 处理大文件流畅 | 插件过多可能影响启动速度 |

| 界面 | 支持 24 位真彩色、高 DPI | 默认终端界面仍较简陋,依赖 GUI 前端 |

| 功能 | 异步任务、Lua 脚本、LSP 集成 | 复杂功能依赖插件配置 |

| 用户体验 | 键盘驱动高效 | 学习曲线陡峭,新手需大量时间适应 |

我认为neovim可以在一些方面进行改进:

- 提供官方预配置发行版(类似 AstroNvim),降低入门门槛。

- 增强内置文档和交互式教程。

- 优化默认 GUI 的现代化设计,减少对第三方插件的依赖。

用户调研

我采访了非本软工班级的fhb同学,他一直在使用neovim,下面是我的调研记录。

大致内容是:

问题 1:你使用 Neovim 是为了满足什么需求呢?

我主要使用 Neovim 来进行编码、编辑文本等。

问题 2: 你还用过其他类似的软件吗?请你比较一下

是的,我之前也用过其他几种编辑器,比如 Vim、Visual Studio Code 和 Emacs。

-

Vim:

我最初使用的是 Vim,Neovim 在此基础上做了许多改进,比如异步插件支持、内置终端以及对 Lua 的原生支持。这些改进让配置和扩展更加高效,同时在使用大型插件时体验更流畅。 -

Visual Studio Code:

VS Code 提供了图形化界面和丰富的插件生态,适合初学者和追求界面直观体验的用户。不过,它相比 Neovim 要重一些,资源占用也更高。 -

Emacs:

Emacs 同样非常强大,强调可定制性和扩展性,但其配置和学习曲线相对较陡。相比之下,Neovim 的理念更接近 Vim,操作上也更轻量,适合我这种偏好高效键盘操作和快速响应的用户。

问题 3: 你觉得 Neovim 有什么需要改进的地方吗?

- 虽然官方文档很全面,但对于刚从 Vim 过渡或者新手来说,Lua 配置和异步插件的使用仍有较高的学习门槛。更友好的入门教程和案例会帮助更多用户上手。

- 在使用插件或配置出现问题时,错误信息有时不够直观。更清晰的错误提示和调试机制能让用户更快定位问题,提升使用体验。

- 内置终端和分屏功能虽然实用,但对于图形界面(GUI)版本来说,进一步完善界面美观性和易用性,也许会吸引更多偏好图形化体验的用户。

评测结论

e) 非常推荐

Bug分析和提交

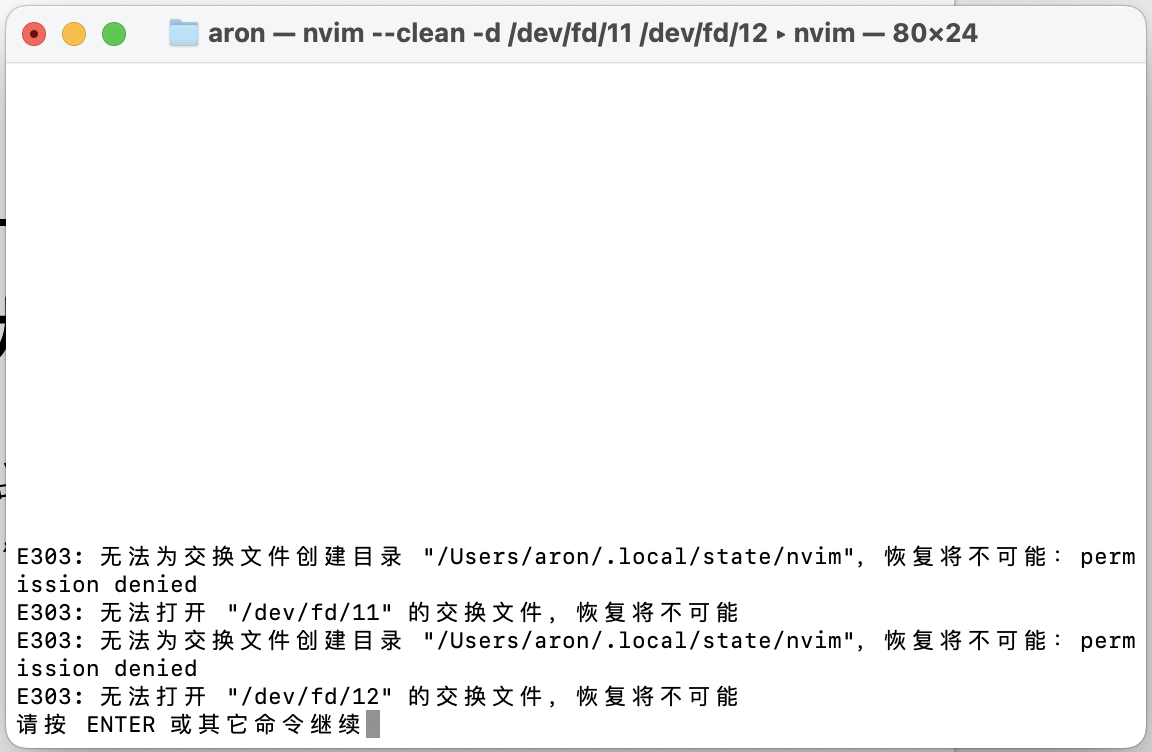

Bug-1 diff 模式下使用 process substitution报错

测试环境:MacOS 15.2,NVIM v0.10.4

可复现性:必然发生

具体情况:例如输入nvim --clean -d <(seq 1 10) <(seq 0 9) 命令,Neovim 会试图打开由 shell 提供的文件描述符,但会因为权限问题显示为空,并报出 "Permission Denied" 错误。

可能原因:

- 文件权限问题: macOS 对 process substitution 创建的文件描述符可能有更严格的权限控制,Neovim 在 diff 模式下可能以只读或者错误的方式打开这些特殊文件,从而触发权限错误。

- 打开方式不匹配: Neovim 在 diff 模式下打开文件时的内部逻辑未能正确识别或处理这种特殊的文件路径,从而导致尝试执行不允许的操作。

修复建议:在打开文件之前检测文件路径是否指向 /dev/fd/ 之类的 process substitution 文件,对这类文件采用专门的处理逻辑。

Bug-2 折叠功能bug

测试环境:linux 6.13.4,NVIM v0.11.0-dev-1912+g0c0352783f

可复现性:偶然发生

具体情况:使用 treesitter 的折叠表达式(vim.treesitter.foldexpr())时,折叠会自动关闭

可能原因:

- treesitter 返回值不稳定: 在某些情况下,treesitter 对当前缓冲区代码结构的解析可能返回了不准确或不连续的折叠等级,导致折叠被错误地更新。

- 自动折叠机制冲突: Neovim 内部的自动折叠更新机制可能与 treesitter 的动态折叠表达式产生冲突,导致折叠状态在某些操作后重置或关闭。

修复建议:调整 vim.treesitter.foldexpr() 的内部逻辑,确保在计算折叠等级时有合理的容错处理,并对连续的相似结构提供稳定的折叠等级输出。

第二部分 分析

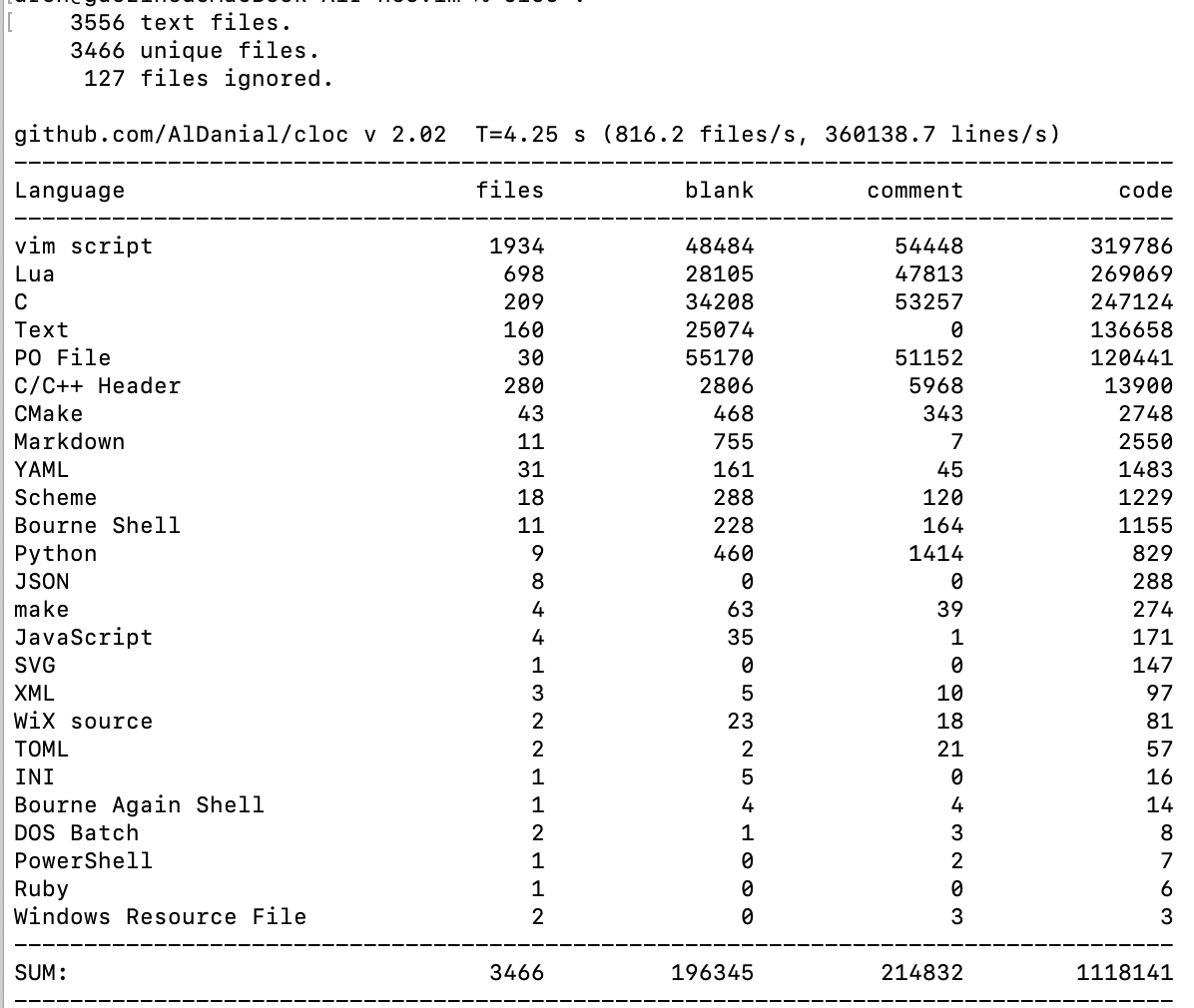

工作量分析

现有的neovim源代码统计如下:

假设一个由大约 6 人组成的全职团队,成员均为计算机专业毕业且有较强的编程能力,同时配有专业的 UI 支持,要开发一款像 Neovim 这样具备完整功能的现代文本编辑器——

核心挑战:

- 需要重构传统 Vim 的老旧代码,重新设计并模块化架构(前后端分离,支持异步 I/O 等)。

- 内置高性能的插件 API、Lua 脚本支持以及内置 LSP 客户端等多项先进特性。

- 同时还需要设计一个高效且美观的用户界面(或良好的前端接入方案),以及支持跨平台的部署。

估计时间:

- 初步推出一个具备基础编辑功能及部分异步插件支持的 MVP 版本,大约需要 1 到 1.5 年;

- 若要达到类似 Neovim 那种功能全面、性能优越、扩展灵活的成熟产品水平,则可能需要 2 到 3 年的持续开发和迭代。

软件质量分析

与其他软件对比

| 维度 | Neovim | Vim | VSCode |

|---|---|---|---|

| 扩展性 | 原生 Lua API,异步插件 | Vimscript 为主 | 海量扩展市场 |

| 性能 | 轻量级,低延迟 | 中等 | 资源占用相对高 |

| 学习曲线 | 险峻(需精通 vimscript) | 陡峭 | 较易上手 |

| 生态成熟度 | 新兴现代先进 | 传统工具为主 | 全领域覆盖 |

| 社区活跃度 | 高(GitHub 87k+ stars) | 低(维护难度高) | 高(热度持久) |

同类排名:

- 终端编辑器:第 1 位(超越 Vim、Emacs)

- 桌面编辑器:第 3 位(次于 VSCode、JetBrains IDE)

对开发团队的一个建议:引入官方插件认证体系,对高星项目(如 navigator.lua)提供兼容性保障和技术支持。

建议和规划

市场现状

市场概况:直接用户约 500 万(开发者、运维),潜在用户包括 Vim 迁移者和高效工具爱好者。

竞争产品:Vim、Sublime Text、Emacs等

产品定位:Neovim 定位极客和高效开发者,优势为性能与定制,劣势为新手友好度。

市场与产品生态

核心用户:25-40 岁开发者,本科以上,偏好键盘驱动,表面需求为编码效率,潜在需求为个性化工作流。

用户生态:插件开发者、配置分享者、教程创作者形成技术社区。

产品规划

新功能设计:AI 辅助开发插件(类似 GitHub Copilot 集成)。

NABCD 分析:

- Need:用户需减少重复编码,提升代码质量。

- Approach:内置 AI 补全、错误预测,支持主流模型(CodeLlama、GPT-4)。

- Benefit:降低编码耗时,吸引新手。

- Competition:VSCode 已有类似功能,但 Neovim 可提供更低延迟的终端集成。

- Delivery:通过插件市场推广,联合 AI 平台提供免费试用。

团队配置与 16 周计划:

- 角色:3 核心开发(Lua/C)、1 测试、1 UI、1 文档(PM)。

- 周计划:

- 1-4 周:需求分析、AI API 选型。

- 5-8 周:核心功能开发(异步 AI 交互)。

- 9-12 周:UI 集成与性能优化。

- 13-16 周:测试、文档编写、社区内测。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号