力扣刷题复习第二篇

回溯算法

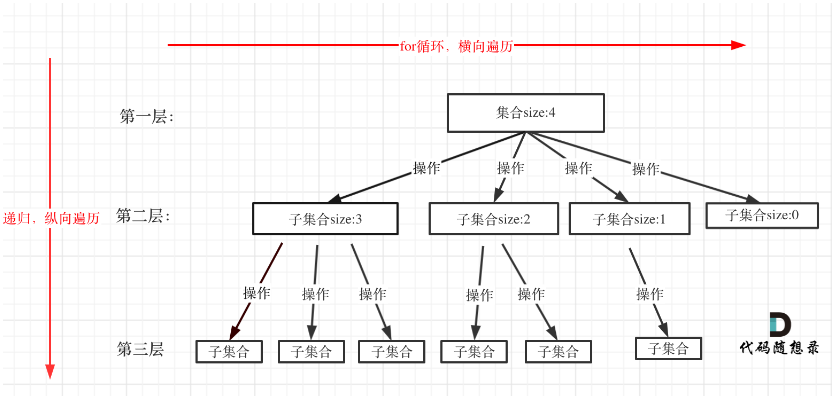

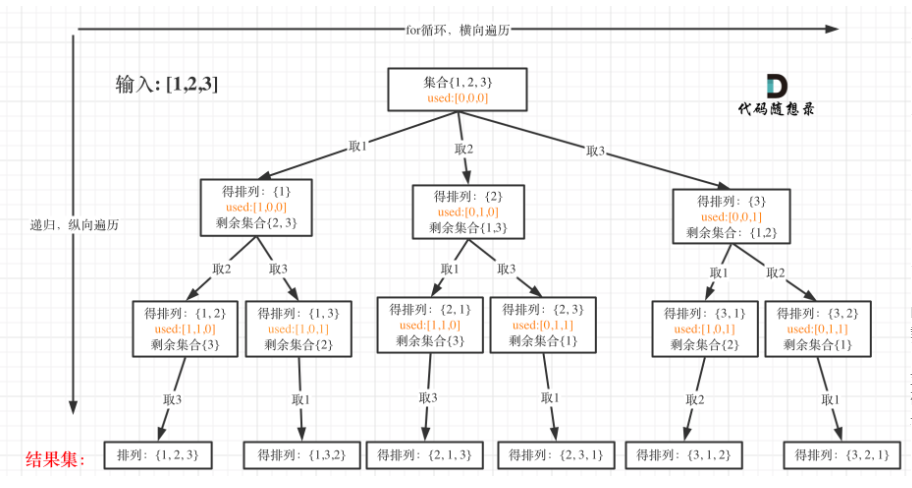

把整个回溯过程抽象为一棵树形结构,然后可以直观的看出,剪枝究竟是剪的哪里

1、回溯算法理论基础

-

什么是回溯法

回溯法也可以叫做回溯搜索法,它是一种搜索的方式。

回溯是递归的副产品,只要有递归就会有回溯。

所以以下讲解中,回溯函数也就是递归函数,指的都是一个函数。

-

回溯法的效率

虽然回溯法很难,很不好理解,但是回溯法并不是什么高效的算法。

因为回溯的本质是穷举,穷举所有可能,然后选出我们想要的答案,如果想让回溯法高效一些,可以加一些剪枝的操作,但也改不了回溯法就是穷举的本质。

那么既然回溯法并不高效为什么还要用它呢?

因为没得选,一些问题能暴力搜出来就不错了,撑死了再剪枝一下,还没有更高效的解法

-

回溯法解决的问题

回溯法,一般可以解决如下几种问题:

- 组合问题:N个数里面按一定规则找出k个数的集合

- 切割问题:一个字符串按一定规则有几种切割方式

- 子集问题:一个N个数的集合里有多少符合条件的子集

- 排列问题:N个数按一定规则全排列,有几种排列方式

- 棋盘问题:N皇后,解数独等等

会有一些同学可能分不清什么是组合,什么是排列?

组合是不强调元素顺序的,排列是强调元素顺序。

-

如何理解回溯法

回溯法解决的问题都可以抽象为树形结构,是的,我指的是所有回溯法的问题都可以抽象为树形结构!

因为回溯法解决的都是在集合中递归查找子集,集合的大小就构成了树的宽度,递归的深度,都构成的树的深度。

递归就要有终止条件,所以必然是一棵高度有限的树(N叉树)。

-

回溯法模板

在讲二叉树的递归 中我们说了递归三部曲,这里我再给大家列出回溯三部曲。

-

回溯函数模板返回值以及参数

在回溯算法中,我的习惯是函数起名字为backtracking,这个起名大家随意。

回溯算法中函数返回值一般为void。

再来看一下参数,因为回溯算法需要的参数可不像二叉树递归的时候那么容易一次性确定下来,所以一般是先写逻辑,然后需要什么参数,就填什么参数。

-

回溯函数终止条件

什么时候达到了终止条件,树中就可以看出,一般来说搜到叶子节点了,也就找到了满足条件的一条答案,把这个答案存放起来,并结束本层递归。

-

回溯搜索的遍历过程

注意图中,我特意举例集合大小和孩子的数量是相等的!

for循环就是遍历集合区间,可以理解一个节点有多少个孩子,这个for循环就执行多少次。(和树逻辑一样,只不过树中利用的是父子节点的关键)

backtracking这里自己调用自己,实现递归。

大家可以从图中看出for循环可以理解是横向遍历,backtracking(递归)就是纵向遍历,这样就把这棵树全遍历完了,一般来说,搜索叶子节点就是找的其中一个结果了。

模板如下

void backtracking(参数) { if (终止条件) { 存放结果; return; } for (选择:本层集合中元素(树中节点孩子的数量就是集合的大小)) { 处理节点; backtracking(路径,选择列表); // 递归 回溯,撤销处理结果 } }

-

2、组合问题

-

用回溯模拟K层for循环,递归里的每一层其实是一个for循环

组合无序,不能去重复的集合,一个元素不能使用多次

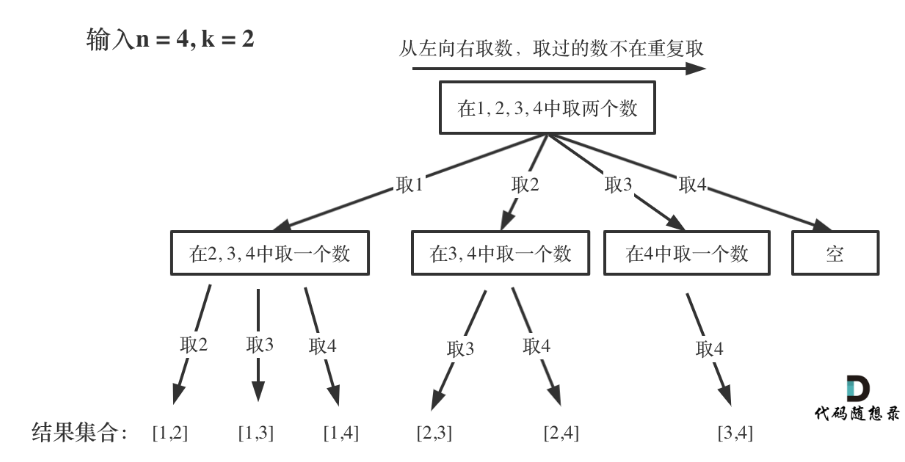

可以看出这棵树,一开始集合是 1,2,3,4, 从左向右取数,取过的数,不再重复取。

第一次取1,集合变为2,3,4 ,因为k为2,我们只需要再取一个数就可以了,分别取2,3,4,得到集合[1,2] [1,3] [1,4],以此类推。

每次从集合中选取元素,可选择的范围随着选择的进行而收缩,调整可选择的范围。

图中可以发现n相当于树的宽度,k相当于树的深度。

那么如何在这个树上遍历,然后收集到我们要的结果集呢?

图中每次搜索到了叶子节点,我们就找到了一个结果。

相当于只需要把达到叶子节点的结果收集起来,就可以求得 n个数中k个数的组合集合。

实现(重点观察for)

class Solution { private: vector<vector<int>> result; // 存放符合条件结果的集合 vector<int> path; // 用来存放符合条件结果 void backtracking(int n, int k, int startIndex) { if (path.size() == k) { result.push_back(path); return; } for (int i = startIndex; i <= n; i++) { path.push_back(i); // 处理节点 backtracking(n, k, i + 1); // 递归 path.pop_back(); // 回溯,撤销处理的节点 } } public: vector<vector<int>> combine(int n, int k) { result.clear(); // 可以不写 path.clear(); // 可以不写 backtracking(n, k, 1); return result; } };剪枝优化

来举一个例子,n = 4,k = 4的话,那么第一层for循环的时候,从元素2开始的遍历都没有意义了。 在第二层for循环,从元素3开始的遍历都没有意义了。

相当于for循环要考虑k的长度,后面长度不够大,肯定不满足条件,无需遍历

优化代码

for (int i = startIndex; i <= n - (k - path.size()) + 1; i++) { // 优化的地方 path.push_back(i); // 处理节点 backtracking(n, k, i + 1); path.pop_back(); // 回溯,撤销处理的节点 }

3、组合(优化)

-

剪枝优化

来举一个例子,n = 4,k = 4的话,那么第一层for循环的时候,从元素2开始的遍历都没有意义了。 在第二层for循环,从元素3开始的遍历都没有意义了。

相当于for循环要考虑k的长度,后面长度不够大,肯定不满足条件,无需遍历

优化代码

for (int i = startIndex; i <= n - (k - path.size()) + 1; i++) { // 优化的地方 path.push_back(i); // 处理节点 backtracking(n, k, i + 1); path.pop_back(); // 回溯,撤销处理的节点 }

4、组合总和Ⅲ

-

对于77. 组合,无非就是多了一个限制,本题是要找到和为n的k个数的组合,而整个集合已经是固定的了[1,...,9]。跟关键,自己错误就出现在这里。

实现

class Solution { private: vector<vector<int>> result; // 存放结果集 vector<int> path; // 符合条件的结果 // targetSum:目标和,也就是题目中的n。 // k:题目中要求k个数的集合。 // sum:已经收集的元素的总和,也就是path里元素的总和。 // startIndex:下一层for循环搜索的起始位置。 void backtracking(int targetSum, int k, int sum, int startIndex) { if (path.size() == k) { if (sum == targetSum) result.push_back(path); return; // 如果path.size() == k 但sum != targetSum 直接返回 } for (int i = startIndex; i <= 9; i++) { sum += i; // 处理 path.push_back(i); // 处理 backtracking(targetSum, k, sum, i + 1); // 注意i+1调整startIndex sum -= i; // 回溯 path.pop_back(); // 回溯 } } public: vector<vector<int>> combinationSum3(int k, int n) { result.clear(); // 可以不加 path.clear(); // 可以不加 backtracking(n, k, 0, 1); return result; } };剪枝

for (int i = startIndex; i <= 9 - (k - path.size()) + 1; i++) { // 剪枝 sum += i; // 处理 path.push_back(i); // 处理 backtracking(targetSum, k, sum, i + 1); // 注意i+1调整startIndex sum -= i; // 回溯 path.pop_back(); // 回溯 }自己错误代码(主要限制结合)

class Solution { public: vector<vector<int>> reslut; vector<int> path; void backtracking(int k, int n, int startIndex, int sum) { if (path.size() == k) { if (sum == n) { reslut.push_back(path); } return; } //应该用9,而不是n for (int i = startIndex; i <= n - (k - path.size()) + 1; i++) { path.push_back(i); backtracking(k, n, i + 1, sum + i); path.pop_back(); } } vector<vector<int>> combinationSum3(int k, int n) { reslut.clear(); path.clear(); backtracking(k, n, 1, 0); return reslut; } };

5、电话号码的字母组合

-

理解本题后,要解决如下三个问题:

- 数字和字母如何映射

- 两个字母就两个for循环,三个字符我就三个for循环,以此类推,然后发现代码根本写不出来

- 输入1 * #按键等等异常情况

可以使用map或者定义一个二维数组,例如:string letterMap[10],来做映射,我这里定义一个二维数组

回溯法来解决n个for循环的问题

可以看出遍历的深度,就是输入"23"的长度,而叶子节点就是我们要收集的结果,输出["ad", "ae", "af", "bd", "be", "bf", "cd", "ce", "cf"]。

注意这里for循环,可不像是在回溯算法:求组合问题!和回溯算法:求组合总和! 中从startIndex开始遍历的。

因为本题每一个数字代表的是不同集合,也就是求不同集合之间的组合,而77. 组合和216.组合总和III都是求同一个集合中的组合!

注意:输入1 * #按键等等异常情况

代码中最好考虑这些异常情况,但题目的测试数据中应该没有异常情况的数据,所以我就没有加了。

但是要知道会有这些异常,如果是现场面试中,一定要考虑到!

实现(可以把值写参数中,具体可看提交记录和代码随想录)

// 版本一 class Solution { private: const string letterMap[10] = { "", // 0 "", // 1 "abc", // 2 "def", // 3 "ghi", // 4 "jkl", // 5 "mno", // 6 "pqrs", // 7 "tuv", // 8 "wxyz", // 9 }; public: //可以把值写参数中,具体可看提交记录和代码随想录 vector<string> result; string s; void backtracking(const string& digits, int index) { if (index == digits.size()) { result.push_back(s); return; } int digit = digits[index] - '0'; // 将index指向的数字转为int string letters = letterMap[digit]; // 取数字对应的字符集 for (int i = 0; i < letters.size(); i++) { s.push_back(letters[i]); // 处理 backtracking(digits, index + 1); // 递归,注意index+1,一下层要处理下一个数字了 s.pop_back(); // 回溯 } } vector<string> letterCombinations(string digits) { s.clear(); result.clear(); if (digits.size() == 0) { return result; } backtracking(digits, 0); return result; } };

6、回溯周末总结

-

周一

回溯是递归的副产品,只要有递归就会有回溯。

回溯法就是暴力搜索,并不是什么高效的算法,最多在剪枝一下。

回溯算法能解决如下问题:

- 组合问题:N个数里面按一定规则找出k个数的集合

- 排列问题:N个数按一定规则全排列,有几种排列方式

- 切割问题:一个字符串按一定规则有几种切割方式

- 子集问题:一个N个数的集合里有多少符合条件的子集

- 棋盘问题:N皇后,解数独等等

是不是感觉回溯算法有点厉害了。

回溯法确实不好理解,所以需要把回溯法抽象为一个图形来理解就容易多了,每一道回溯法的题目都可以抽象为树形结构。

-

周二

第一道题目,组合问题。

我在文中开始的时候给大家列举k层for循环例子,进而得出都是同样是暴力解法,为什么要用回溯法。

此时大家应该深有体会回溯法的魅力,用递归控制for循环嵌套的数量!

本题我把回溯问题抽象为树形结构,可以直观的看出其搜索的过程:for循环横向遍历,递归纵向遍历,回溯不断调整结果集

-

周三

回溯法代码做了剪枝优化,在文中我依然把问题抽象为一个树形结构,大家可以一目了然剪的究竟是哪里。

剪枝精髓是:for循环在寻找起点的时候要有一个范围,如果这个起点到集合终止之间的元素已经不够 题目要求的k个元素了,就没有必要搜索了。

-

周四

在回溯算法:求组合总和!中,相当于 回溯算法:求组合问题! 加了一个元素总和的限制。

整体思路还是一样的,本题的剪枝会好想一些,即:已选元素总和如果已经大于n(题中要求的和)了,那么往后遍历就没有意义了,直接剪掉。

在本题中,依然还可以有一个剪枝,就是回溯算法:组合问题再剪剪枝 中提到的,对for循环选择的起始范围的剪枝。

所以,剪枝的代码,可以把for循环,加上

i <= 9 - (k - path.size()) + 1的限制! -

周五

在回溯算法:电话号码的字母组合 中,开始用多个集合来求组合,还是熟悉的模板题目,但是有一些细节。

例如这里for循环,可不像是在 回溯算法:求组合问题! 和回溯算法:求组合总和! 中从startIndex开始遍历的。

因为本题每一个数字代表的是不同集合,也就是求不同集合之间的组合,而回溯算法:求组合问题!和回溯算法:求组合总和! 都是是求同一个集合中的组合!

如果大家在现场面试的时候,一定要注意各种输入异常的情况,例如本题输入1 * #按键。

其实本题不算难,但也处处是细节,还是要反复琢磨。

-

总结

相信通过这一周对回溯法的学习,大家已经掌握其题本套路了,也不会对回溯法那么畏惧了。

回溯法抽象为树形结构后,其遍历过程就是:for循环横向遍历,递归纵向遍历,回溯不断调整结果集。

这个是我做了很多回溯的题目,不断摸索其规律才总结出来的。

7、组合总和

-

本题没有数量要求,可以无限重复,但是有总和的限制,所以间接的也是有个数的限制。

注意图中叶子节点的返回条件,因为本题没有组合数量要求,仅仅是总和的限制,所以递归没有层数的限制,只要选取的元素总和超过target,就返回!

自己写的,其中startIndex调试了半天

class Solution { public: vector<vector<int>> reslut; vector<int> path; void backtracking(const vector<int>& candidates, int target, int sum, int startIndex) { if (sum > target) return; if (sum == target) { reslut.push_back(path); return; } for (int i = startIndex; i < candidates.size(); i++) { path.push_back(candidates[i]); backtracking(candidates, target, sum + candidates[i], startIndex++); path.pop_back(); } } vector<vector<int>> combinationSum(vector<int>& candidates, int target) { reslut.clear(); path.clear(); backtracking(candidates, target, 0, 0); return reslut; } };carl写的

for (int i = startIndex; i < candidates.size(); i++) { sum += candidates[i]; path.push_back(candidates[i]); backtracking(candidates, target, sum, i); // 不用i+1了,表示可以重复读取当前的数 sum -= candidates[i]; path.pop_back(); }剪枝优化(排序+for范围限制)

class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking(vector<int>& candidates, int target, int sum, int startIndex) { if (sum == target) { result.push_back(path); return; } // 如果 sum + candidates[i] > target 就终止遍历 for (int i = startIndex; i < candidates.size() && sum + candidates[i] <= target; i++) { sum += candidates[i]; path.push_back(candidates[i]); backtracking(candidates, target, sum, i); sum -= candidates[i]; path.pop_back(); } } public: vector<vector<int>> combinationSum(vector<int>& candidates, int target) { result.clear(); path.clear(); sort(candidates.begin(), candidates.end()); // 需要排序 backtracking(candidates, target, 0, 0); return result; } };总结

本题和我们之前讲过的77.组合、216.组合总和III 有两点不同:

- 组合没有数量要求

- 元素可无限重复选取

针对这两个问题,我都做了详细的分析。

并且给出了对于组合问题,什么时候用startIndex,什么时候不用(i从零开始),并用17.电话号码的字母组合 做了对比。

最后还给出了本题的剪枝优化,这个优化如果是初学者的话并不容易想到。

在求和问题中,排序之后加剪枝是常见的套路!

可以看出我写的文章都会大量引用之前的文章,就是要不断作对比,分析其差异,然后给出代码解决的方法,这样才能彻底理解题目的本质与难点

8、组合总和Ⅱ

-

本题的难点在于区别2中:集合(数组candidates)有重复元素,但还不能有重复的组合。

一些同学可能想了:我把所有组合求出来,再用set或者map去重,这么做很容易超时!

所以要在搜索的过程中就去掉重复组合。

很多同学在去重的问题上想不明白,其实很多题解也没有讲清楚,反正代码是能过的,感觉是那么回事,稀里糊涂的先把题目过了。

这个去重为什么很难理解呢,所谓去重,其实就是使用过的元素不能重复选取。

都知道组合问题可以抽象为树形结构,那么“使用过”在这个树形结构上是有两个维度的,一个维度是同一树枝上使用过,一个维度是同一树层上使用过。没有理解这两个层面上的“使用过” 是造成大家没有彻底理解去重的根本原因。

那么问题来了,我们是要同一树层上使用过,还是同一树枝上使用过呢?

回看一下题目,元素在同一个组合内是可以重复的,怎么重复都没事,但两个组合不能相同。

所以我们要去重的是同一树层上的“使用过”,同一树枝上的都是一个组合里的元素,不用去重。

为了理解去重我们来举一个例子,candidates = [1, 1, 2], target = 3,(方便起见candidates已经排序了)

强调一下,树层去重的话,需要对数组排序!

可以用startIndex去重(carl也用了used去重,个人感觉startIndex就行,因为是自己想出来的)

class Solution { public: vector<vector<int>> reslut; vector<int> path; void backtracking(const vector<int>& candidates, int target, int sum, int startIndex) { if (sum > target) return; if (sum == target) { reslut.push_back(path); return; } for (int i = startIndex; i < candidates.size() && sum + candidates[i] <= target; i++) { // 要对同一树层使用过的元素进行跳过 if (i > startIndex && candidates[i] == candidates[i - 1]) continue; path.push_back(candidates[i]); backtracking(candidates, target, sum + candidates[i], i + 1);// 和39.组合总和的区别1,这里是i+1,每个数字在每个组合中只能使用一次 path.pop_back(); } } vector<vector<int>> combinationSum2(vector<int>& candidates, int target) { reslut.clear(); path.clear(); // 首先把给candidates排序,让其相同的元素都挨在一起。 sort(candidates.begin(), candidates.end()); backtracking(candidates, target, 0, 0); return reslut; } };

9、分割回文串

-

本题这涉及到两个关键问题:

- 切割问题,有不同的切割方式

- 判断回文(处理优化的时候用动态规划,双指针也可以实现)

相信这里不同的切割方式可以搞懵很多同学了。

这种题目,想用for循环暴力解法,可能都不那么容易写出来,所以要换一种暴力的方式,就是回溯。

例如对于字符串abcdef:

- 组合问题:选取一个a之后,在bcdef中再去选取第二个,选取b之后在cdef中再选取第三个.....。

- 切割问题:切割一个a之后,在bcdef中再去切割第二段,切割b之后在cdef中再切割第三段.....。

感受出来了不?

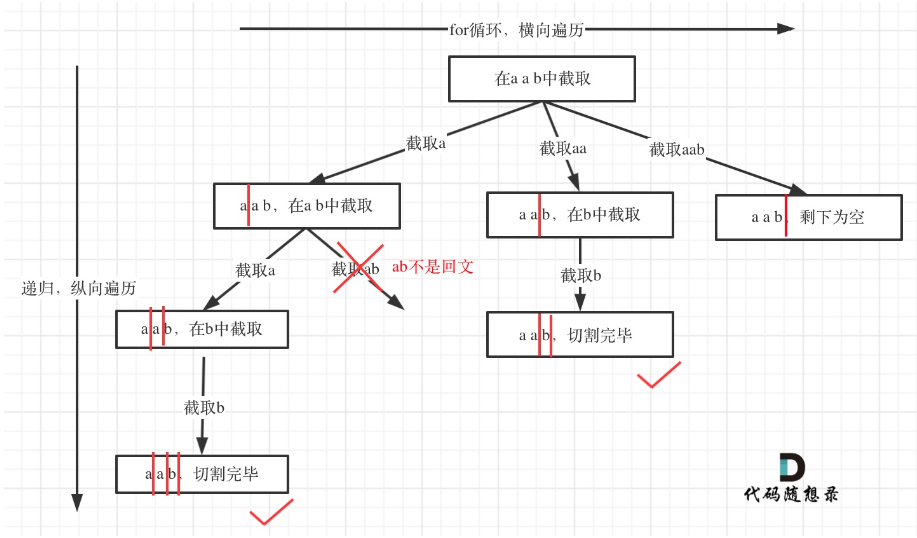

所以切割问题,也可以抽象为一棵树形结构,如图:

递归用来纵向遍历,for循环用来横向遍历,切割线(就是图中的红线)切割到字符串的结尾位置,说明找到了一个切割方法。

class Solution { private: vector<vector<string>> result; vector<string> path; // 放已经回文的子串 void backtracking (const string& s, int startIndex) { // 如果起始位置已经大于s的大小,说明已经找到了一组分割方案了 if (startIndex >= s.size()) { result.push_back(path); return; } for (int i = startIndex; i < s.size(); i++) { if (isPalindrome(s, startIndex, i)) { // 是回文子串 // 获取[startIndex,i]在s中的子串 string str(s.begin() + startIndex, s.begin() + i + 1); //string str = s.substr(startIndex, i - startIndex + 1); path.push_back(str); } else { // 不是回文,跳过 continue; } backtracking(s, i + 1); // 寻找i+1为起始位置的子串 path.pop_back(); // 回溯过程,弹出本次已经添加的子串 } } bool isPalindrome(const string& s, int start, int end) { for (int i = start, j = end; i < j; i++, j--) { if (s[i] != s[j]) { return false; } } return true; } public: vector<vector<string>> partition(string s) { result.clear(); path.clear(); backtracking(s, 0); return result; } };优化

上面的代码还存在一定的优化空间, 在于如何更高效的计算一个子字符串是否是回文字串。上述代码

isPalindrome函数运用双指针的方法来判定对于一个字符串s, 给定起始下标和终止下标, 截取出的子字符串是否是回文字串。但是其中有一定的重复计算存在:例如给定字符串

"abcde", 在已知"bcd"不是回文字串时, 不再需要去双指针操作"abcde"而可以直接判定它一定不是回文字串。具体来说, 给定一个字符串

s, 长度为n, 它成为回文字串的充分必要条件是s[0] == s[n-1]且s[1:n-1]是回文字串。大家如果熟悉动态规划这种算法的话, 我们可以高效地事先一次性计算出, 针对一个字符串

s, 它的任何子串是否是回文字串, 然后在我们的回溯函数中直接查询即可, 省去了双指针移动判定这一步骤.class Solution { private: vector<vector<string>> result; vector<string> path; // 放已经回文的子串 vector<vector<bool>> isPalindrome; // 放事先计算好的是否回文子串的结果 void backtracking (const string& s, int startIndex) { // 如果起始位置已经大于s的大小,说明已经找到了一组分割方案了 if (startIndex >= s.size()) { result.push_back(path); return; } for (int i = startIndex; i < s.size(); i++) { if (isPalindrome[startIndex][i]) { // 是回文子串 // 获取[startIndex,i]在s中的子串 string str = s.substr(startIndex, i - startIndex + 1); path.push_back(str); } else { // 不是回文,跳过 continue; } backtracking(s, i + 1); // 寻找i+1为起始位置的子串 path.pop_back(); // 回溯过程,弹出本次已经添加的子串 } } void computePalindrome(const string& s) { // isPalindrome[i][j] 代表 s[i:j](双边包括)是否是回文字串 isPalindrome.resize(s.size(), vector<bool>(s.size(), false)); // 根据字符串s, 刷新布尔矩阵的大小 for (int i = s.size() - 1; i >= 0; i--) { // 需要倒序计算, 保证在i行时, i+1行已经计算好了 for (int j = i; j < s.size(); j++) { if (j == i) {isPalindrome[i][j] = true;} else if (j - i == 1) {isPalindrome[i][j] = (s[i] == s[j]);} else {isPalindrome[i][j] = (s[i] == s[j] && isPalindrome[i+1][j-1]);} } } } public: vector<vector<string>> partition(string s) { result.clear(); path.clear(); computePalindrome(s); backtracking(s, 0); return result; } };总结

这道题目在leetcode上是中等,但可以说是hard的题目了,但是代码其实就是按照模板的样子来的。

那么难究竟难在什么地方呢?

我列出如下几个难点:

- 切割问题可以抽象为组合问题

- 如何模拟那些切割线

- 切割问题中递归如何终止

- 在递归循环中如何截取子串

- 如何判断回文

我们平时在做难题的时候,总结出来难究竟难在哪里也是一种需要锻炼的能力。

一些同学可能遇到题目比较难,但是不知道题目难在哪里,反正就是很难。其实这样还是思维不够清晰,这种总结的能力需要多接触多锻炼。

本题我相信很多同学主要卡在了第一个难点上:就是不知道如何切割,甚至知道要用回溯法,也不知道如何用。也就是没有体会到按照求组合问题的套路就可以解决切割。

如果意识到这一点,算是重大突破了。接下来就可以对着模板照葫芦画瓢。

但接下来如何模拟切割线,如何终止,如何截取子串,其实都不好想,最后判断回文算是最简单的了。

关于模拟切割线,其实就是index是上一层已经确定了的分割线,i是这一层试图寻找的新分割线

除了这些难点,本题还有细节,例如:切割过的地方不能重复切割所以递归函数需要传入i + 1。

10、复原IP地址

-

只要意识到这是切割问题,切割问题就可以使用回溯搜索法把所有可能性搜出来

carl代码

class Solution { private: vector<string> result;// 记录结果 // startIndex: 搜索的起始位置,pointNum:添加逗点的数量 void backtracking(string& s, int startIndex, int pointNum) { if (pointNum == 3) { // 逗点数量为3时,分隔结束 // 判断第四段子字符串是否合法,如果合法就放进result中 if (isValid(s, startIndex, s.size() - 1)) { result.push_back(s); } return; } for (int i = startIndex; i < s.size(); i++) { if (isValid(s, startIndex, i)) { // 判断 [startIndex,i] 这个区间的子串是否合法 s.insert(s.begin() + i + 1 , '.'); // 在i的后面插入一个逗点 pointNum++; backtracking(s, i + 2, pointNum); // 插入逗点之后下一个子串的起始位置为i+2 pointNum--; // 回溯 s.erase(s.begin() + i + 1); // 回溯删掉逗点 } else break; // 不合法,直接结束本层循环 } } // 判断字符串s在左闭又闭区间[start, end]所组成的数字是否合法 bool isValid(const string& s, int start, int end) { if (start > end) { return false; } if (s[start] == '0' && start != end) { // 0开头的数字不合法 return false; } int num = 0; for (int i = start; i <= end; i++) { if (s[i] > '9' || s[i] < '0') { // 遇到非数字字符不合法 return false; } num = num * 10 + (s[i] - '0'); if (num > 255) { // 如果大于255了不合法 return false; } } return true; } public: vector<string> restoreIpAddresses(string s) { result.clear(); if (s.size() < 4 || s.size() > 12) return result; // 算是剪枝了 backtracking(s, 0, 0); return result; } };自己写的,其中用到path暂存字符串,cc是已经分割了几段,这样for简短点

class Solution { public: vector<string> reslut; bool is(const string& s, int begin, int end) { if (s[begin] == '0' && begin != end) return false; int sum = 0; int i = 0; while (begin <= end) { if (s[end] < '0' || s[end] > '9') return false; sum += (s[end--] - '0') * pow(10, i++); } cout << sum << " "; if (sum <= 255) return true; else return false; } void backtracking(const string& s, string path, int startIndex, int cc) { if (startIndex >= s.size()) { if (cc == 4) { path.pop_back(); reslut.push_back(path); } return; } for (int i = startIndex; i < s.size(); i++) { if (!is(s, startIndex, i)) break; string ss(s.begin() + startIndex, s.begin() + i + 1); backtracking(s, path + ss + ".", i + 1, cc + 1); } } vector<string> restoreIpAddresses(string s) { reslut.clear(); backtracking(s, "", 0, 0); return reslut; } };

11、子集问题

-

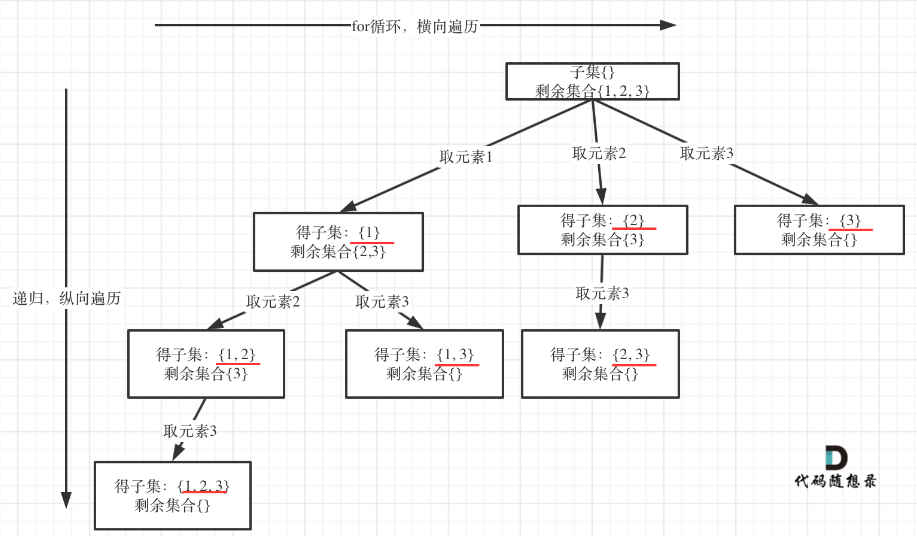

如果把 子集问题、组合问题、分割问题都抽象为一棵树的话,那么组合问题和分割问题都是收集树的叶子节点,而子集问题是找树的所有节点!

其实子集也是一种组合问题,因为它的集合是无序的,子集{1,2} 和 子集{2,1}是一样的。

那么既然是无序,取过的元素不会重复取,写回溯算法的时候,for就要从startIndex开始,而不是从0开始!

从图中红线部分,可以看出遍历这个树的时候,把所有节点都记录下来,就是要求的子集集合。

求取子集问题,不需要任何剪枝!因为子集就是要遍历整棵树。

class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking(vector<int>& nums, int startIndex) { result.push_back(path); // 收集子集,要放在终止添加的上面,否则会漏掉自己 if (startIndex >= nums.size()) { // 终止条件可以不加 return; } for (int i = startIndex; i < nums.size(); i++) { path.push_back(nums[i]); backtracking(nums, i + 1); path.pop_back(); } } public: vector<vector<int>> subsets(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); backtracking(nums, 0); return result; } };在注释中,可以发现可以不写终止条件,因为本来我们就要遍历整棵树。

有的同学可能担心不写终止条件会不会无限递归?

并不会,因为每次递归的下一层就是从i+1开始的。

要清楚子集问题和组合问题、分割问题的的区别,子集是收集树形结构中树的所有节点的结果。

而组合问题、分割问题是收集树形结构中叶子节点的结果。

12、回溯周末总结

13、子集Ⅱ

-

做本题之前一定要先做78.子集 。

这道题目和78.子集区别就是集合里有重复元素了,而且求取的子集要去重。

那么关于回溯算法中的去重问题,在40.组合总和II中已经详细讲解过了,和本题是一个套路。

剧透一下,后期要讲解的排列问题里去重也是这个套路,所以理解“树层去重”和“树枝去重”非常重要。

其中要深刻理解树层去重和树枝去重,以为没想起来;理解不透彻

class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking(vector<int>& nums, int startIndex) { result.push_back(path); for (int i = startIndex; i < nums.size(); i++) { // 而我们要对同一树层使用过的元素进行跳过 if (i > startIndex && nums[i] == nums[i - 1] ) { // 注意这里使用i > startIndex continue; } path.push_back(nums[i]); backtracking(nums, i + 1); path.pop_back(); } } public: vector<vector<int>> subsetsWithDup(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); sort(nums.begin(), nums.end()); // 去重需要排序 backtracking(nums, 0); return result; } };使用used去重

class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking(vector<int>& nums, int startIndex, vector<bool>& used) { result.push_back(path); for (int i = startIndex; i < nums.size(); i++) { // used[i - 1] == true,说明同一树枝candidates[i - 1]使用过 // used[i - 1] == false,说明同一树层candidates[i - 1]使用过 // 而我们要对同一树层使用过的元素进行跳过 if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1] && used[i - 1] == false) { continue; } path.push_back(nums[i]); used[i] = true; backtracking(nums, i + 1, used); used[i] = false; path.pop_back(); } } public: vector<vector<int>> subsetsWithDup(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); vector<bool> used(nums.size(), false); sort(nums.begin(), nums.end()); // 去重需要排序 backtracking(nums, 0, used); return result; } };使用set去重

class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking(vector<int>& nums, int startIndex) { result.push_back(path); unordered_set<int> uset; for (int i = startIndex; i < nums.size(); i++) { if (uset.find(nums[i]) != uset.end()) { continue; } uset.insert(nums[i]); path.push_back(nums[i]); backtracking(nums, i + 1); path.pop_back(); } } public: vector<vector<int>> subsetsWithDup(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); sort(nums.begin(), nums.end()); // 去重需要排序 backtracking(nums, 0); return result; } };

14、递增子序列

-

这个递增子序列比较像是取有序的子集。而且本题也要求不能有相同的递增子序列。

这又是子集,又是去重,是不是不由自主的想起了刚刚讲过的90.子集II 。

就是因为太像了,更要注意差别所在,要不就掉坑里了!

在90.子集II 中我们是通过排序,再加一个标记数组来达到去重的目的。

而本题求自增子序列,是不能对原数组进行排序的,排完序的数组都是自增子序列了。

所以不能使用之前的去重逻辑!

本题给出的示例,还是一个有序数组 [4, 6, 7, 7],这更容易误导大家按照排序的思路去做了。

回溯三部曲

这个递增子序列比较像是取有序的子集。而且本题也要求不能有相同的递增子序列。

这又是子集,又是去重,是不是不由自主的想起了刚刚讲过的90.子集II (opens new window)。

就是因为太像了,更要注意差别所在,要不就掉坑里了!

在90.子集II (opens new window)中我们是通过排序,再加一个标记数组来达到去重的目的。

而本题求自增子序列,是不能对原数组进行排序的,排完序的数组都是自增子序列了。

所以不能使用之前的去重逻辑!

本题给出的示例,还是一个有序数组 [4, 6, 7, 7],这更容易误导大家按照排序的思路去做了。

本题其实类似求子集问题,也是要遍历树形结构找每一个节点,所以和回溯算法:求子集问题! 一样,可以不加终止条件,startIndex每次都会加1,并不会无限递归。

对于已经习惯写回溯的同学,看到递归函数上面的

uset.insert(nums[i]);,下面却没有对应的pop之类的操作,应该很不习惯吧,哈哈这也是需要注意的点,

unordered_set<int> uset;是记录本层元素是否重复使用,新的一层uset都会重新定义(清空),所以要知道uset只负责本层!// 版本一 class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking(vector<int>& nums, int startIndex) { if (path.size() > 1) { result.push_back(path); // 注意这里不要加return,要取树上的节点 } unordered_set<int> uset; // 使用set对本层元素进行去重 for (int i = startIndex; i < nums.size(); i++) { if ((!path.empty() && nums[i] < path.back()) || uset.find(nums[i]) != uset.end()) { continue; } uset.insert(nums[i]); // 记录这个元素在本层用过了,本层后面不能再用了 path.push_back(nums[i]); backtracking(nums, i + 1); path.pop_back(); } } public: vector<vector<int>> findSubsequences(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); backtracking(nums, 0); return result; } };优化

以上代码用我用了

unordered_set<int>来记录本层元素是否重复使用。其实用数组来做哈希,效率就高了很多。

注意题目中说了,数值范围[-100,100],所以完全可以用数组来做哈希。

程序运行的时候对unordered_set 频繁的insert,unordered_set需要做哈希映射(也就是把key通过hash function映射为唯一的哈希值)相对费时间,而且每次重新定义set,insert的时候其底层的符号表也要做相应的扩充,也是费事的。

// 版本二 class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking(vector<int>& nums, int startIndex) { if (path.size() > 1) { result.push_back(path); } int used[201] = {0}; // 这里使用数组来进行去重操作,题目说数值范围[-100, 100] for (int i = startIndex; i < nums.size(); i++) { if ((!path.empty() && nums[i] < path.back()) || used[nums[i] + 100] == 1) { continue; } used[nums[i] + 100] = 1; // 记录这个元素在本层用过了,本层后面不能再用了 path.push_back(nums[i]); backtracking(nums, i + 1); path.pop_back(); } } public: vector<vector<int>> findSubsequences(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); backtracking(nums, 0); return result; } };对于养成思维定式或者套模板套嗨了的同学,这道题起到了很好的警醒作用。更重要的是拓展了大家的思路!

15、全排列

-

此时我们已经学习了77.组合问题、 131.分割回文串 和78.子集问题 ,接下来看一看排列问题。

相信这个排列问题就算是让你用for循环暴力把结果搜索出来,这个暴力也不是很好写。

所以正如我们在关于回溯算法,你该了解这些! 所讲的为什么回溯法是暴力搜索,效率这么低,还要用它?

因为一些问题能暴力搜出来就已经很不错了!

首先排列是有序的,也就是说 [1,2] 和 [2,1] 是两个集合,这和之前分析的子集以及组合所不同的地方。

可以看出元素1在[1,2]中已经使用过了,但是在[2,1]中还要在使用一次1,所以处理排列问题就不用使用startIndex了。

但排列问题需要一个used数组,标记已经选择的元素,

当收集元素的数组path的大小达到和nums数组一样大的时候,说明找到了一个全排列,也表示到达了叶子节点。

最大的不同就是for循环里不用startIndex了。

因为排列问题,每次都要从头开始搜索,例如元素1在[1,2]中已经使用过了,但是在[2,1]中还要再使用一次1。

而used数组,其实就是记录此时path里都有哪些元素使用了,一个排列里一个元素只能使用一次。

class Solution { public: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking (vector<int>& nums, vector<bool>& used) { // 此时说明找到了一组 if (path.size() == nums.size()) { result.push_back(path); return; } for (int i = 0; i < nums.size(); i++) { if (used[i] == true) continue; // path里已经收录的元素,直接跳过 used[i] = true; path.push_back(nums[i]); backtracking(nums, used); path.pop_back(); used[i] = false; } } vector<vector<int>> permute(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); vector<bool> used(nums.size(), false); backtracking(nums, used); return result; } };

16、全排列Ⅱ

-

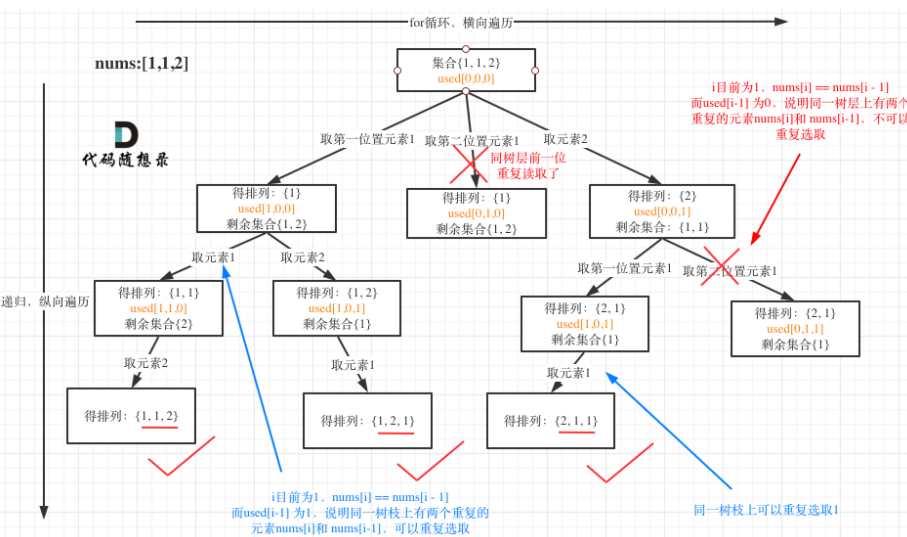

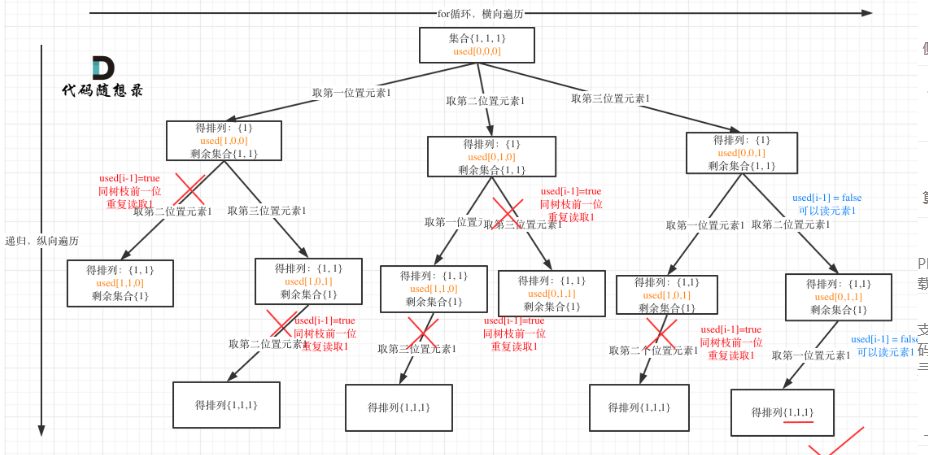

这道题目和46.全排列 (opens new window)的区别在与给定一个可包含重复数字的序列,要返回所有不重复的全排列。

这里又涉及到去重了。

在40.组合总和II (opens new window)、90.子集II (opens new window)我们分别详细讲解了组合问题和子集问题如何去重。

那么排列问题其实也是一样的套路。

还要强调的是去重一定要对元素进行排序,这样我们才方便通过相邻的节点来判断是否重复使用了。

一般来说:组合问题和排列问题是在树形结构的叶子节点上收集结果,而子集问题就是取树上所有节点的结果。

class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking (vector<int>& nums, vector<bool>& used) { // 此时说明找到了一组 if (path.size() == nums.size()) { result.push_back(path); return; } for (int i = 0; i < nums.size(); i++) { // used[i - 1] == true,说明同一树枝nums[i - 1]使用过 // used[i - 1] == false,说明同一树层nums[i - 1]使用过 // 如果同一树层nums[i - 1]使用过则直接跳过 if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1] && used[i - 1] == false) { continue; } if (used[i] == false) { used[i] = true; path.push_back(nums[i]); backtracking(nums, used); path.pop_back(); used[i] = false; } } } public: vector<vector<int>> permuteUnique(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); sort(nums.begin(), nums.end()); // 排序 vector<bool> used(nums.size(), false); backtracking(nums, used); return result; } };拓展

大家发现,去重最为关键的代码为:

if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1] && used[i - 1] == false) { continue; }如果改成

used[i - 1] == true, 也是正确的!,去重代码如下:if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1] && used[i - 1] == true) { continue; }如果要对树层中前一位去重,就用

used[i - 1] == false,如果要对树枝前一位去重用used[i - 1] == true。对于排列问题,树层上去重和树枝上去重,都是可以的,但是树层上去重效率更高!

树层去重上面有

树枝去重

大家应该很清晰的看到,树层上对前一位去重非常彻底,效率很高,树枝上对前一位去重虽然最后可以得到答案,但是做了很多无用搜索。

这里可能大家又有疑惑,既然

used[i - 1] == false也行而used[i - 1] == true也行,那为什么还要写这个条件呢?直接去掉呗,其实并不行,一定要加上used[i - 1] == false或者used[i - 1] == true,因为 used[i - 1] 要一直是 true 或者一直是false 才可以,而不是 一会是true 一会又是false。 所以这个条件要写上。

17、回溯周末总结

-

本周小结!(回溯算法系列三) | 代码随想录 (programmercarl.com)

之前并没有分析各个问题的时间复杂度和空间复杂度,这次来说一说。

这块网上的资料鱼龙混杂,一些所谓的经典面试书籍根本不讲回溯算法,算法书籍对这块也避而不谈,感觉就像是算法里模糊的边界。

所以这块就说一说我个人理解,对内容持开放态度,集思广益,欢迎大家来讨论!

子集问题分析:

- 时间复杂度:$O(n × 2n)$,因为每一个元素的状态无外乎取与不取,所以时间复杂度为$O(2n)$,构造每一组子集都需要填进数组,又有需要$O(n)$,最终时间复杂度:$O(n × 2^n)$。

- 空间复杂度:$O(n)$,递归深度为n,所以系统栈所用空间为$O(n)$,每一层递归所用的空间都是常数级别,注意代码里的result和path都是全局变量,就算是放在参数里,传的也是引用,并不会新申请内存空间,最终空间复杂度为$O(n)$。

排列问题分析:

- 时间复杂度:$O(n!)$,这个可以从排列的树形图中很明显发现,每一层节点为n,第二层每一个分支都延伸了n-1个分支,再往下又是n-2个分支,所以一直到叶子节点一共就是 n * n-1 * n-2 * ..... 1 = n!。每个叶子节点都会有一个构造全排列填进数组的操作(对应的代码:

result.push_back(path)),该操作的复杂度为$O(n)$。所以,最终时间复杂度为:n * n!,简化为$O(n!)$。 - 空间复杂度:$O(n)$,和子集问题同理。

组合问题分析:

- 时间复杂度:$O(n × 2^n)$,组合问题其实就是一种子集的问题,所以组合问题最坏的情况,也不会超过子集问题的时间复杂度。

- 空间复杂度:$O(n)$,和子集问题同理。

一般说道回溯算法的复杂度,都说是指数级别的时间复杂度,这也算是一个概括吧!

18、回溯算法去重问题的另一种写法

-

在回溯算法:求子集问题(二) (opens new window)中的去重和 回溯算法:递增子序列 (opens new window)中的去重 都是 同一父节点下本层的去重。

回溯算法:求子集问题(二) (opens new window)也可以使用set针对同一父节点本层去重,但子集问题一定要排序,一下是两种错误写法

-

把uset定义放到类成员位置,然后模拟回溯的样子 insert一次,erase一次。在树形结构中,如果把unordered_set uset放在类成员的位置(相当于全局变量),就把树枝的情况都记录了,不是单纯的控制某一节点下的同一层了。可以看出一旦把unordered_set uset放在类成员位置,它控制的就是整棵树,包括树枝。所以这么写不行!

-

有同学把 unordered_set uset; 放到类成员位置,然后每次进入单层的时候用uset.clear()。uset已经是全局变量,本层的uset记录了一个元素,然后进入下一层之后这个uset(和上一层是同一个uset)就被清空了,也就是说,层与层之间的uset是同一个,那么就会相互影响。

所以这么写依然不行!

组合问题和排列问题,其实也可以使用set来对同一节点下本层去重,下面我都分别给出实现代码。

子集问题

class Solution { private: vector<vector<int>> result; vector<int> path; void backtracking(vector<int>& nums, int startIndex, vector<bool>& used) { result.push_back(path); unordered_set<int> uset; // 定义set对同一节点下的本层去重 for (int i = startIndex; i < nums.size(); i++) { if (uset.find(nums[i]) != uset.end()) { // 如果发现出现过就pass continue; } uset.insert(nums[i]); // set跟新元素 path.push_back(nums[i]); backtracking(nums, i + 1, used); path.pop_back(); } } public: vector<vector<int>> subsetsWithDup(vector<int>& nums) { result.clear(); path.clear(); vector<bool> used(nums.size(), false); sort(nums.begin(), nums.end()); // 去重需要排序 backtracking(nums, 0, used); return result; } };其他题目代码随想录可见,有组合求和Ⅱ,全排列Ⅱ

两种方法的性能比较

需要注意的是:使用set去重的版本相对于used数组的版本效率都要低很多,大家在leetcode上提交,能明显发现。

原因在回溯算法:递增子序列 (opens new window)中也分析过,主要是因为程序运行的时候对unordered_set 频繁的insert,unordered_set需要做哈希映射(也就是把key通过hash function映射为唯一的哈希值)相对费时间,而且insert的时候其底层的符号表也要做相应的扩充,也是费时的。

而使用used数组在时间复杂度上几乎没有额外负担!

使用set去重,不仅时间复杂度高了,空间复杂度也高了,在本周小结!(回溯算法系列三) (opens new window)中分析过,组合,子集,排列问题的空间复杂度都是O(n),但如果使用set去重,空间复杂度就变成了O(n^2),因为每一层递归都有一个set集合,系统栈空间是n,每一个空间都有set集合。

那有同学可能疑惑 用used数组也是占用O(n)的空间啊?

used数组可是全局变量,每层与每层之间公用一个used数组,所以空间复杂度是O(n + n),最终空间复杂度还是O(n)。

-

19、重新安排行程

-

这里就是先给大家拓展一下,原来回溯法还可以这么玩!

这道题目有几个难点:

- 一个行程中,如果航班处理不好容易变成一个圈,成为死循环

- 有多种解法,字母序靠前排在前面,让很多同学望而退步,如何该记录映射关系呢 ?

- 使用回溯法(也可以说深搜) 的话,那么终止条件是什么呢?

- 搜索的过程中,如何遍历一个机场所对应的所有机场。

记录映射:

有多种解法,字母序靠前排在前面,让很多同学望而退步,如何该记录映射关系呢 ?

一个机场映射多个机场,机场之间要靠字母序排列,一个机场映射多个机场,可以使用std::unordered_map,如果让多个机场之间再有顺序的话,就是用std::map 或者std::multimap 或者 std::multiset。

如果对map 和 set 的实现机制不太了解,也不清楚为什么 map、multimap就是有序的同学,可以看这篇文章关于哈希表,你该了解这些! (opens new window)。

这样存放映射关系可以定义为

unordered_map<string, multiset<string>> targets或者unordered_map<string, map<string, int>> targets。含义如下:

unordered_map<string, multiset> targets:unordered_map<出发机场, 到达机场的集合> targets

unordered_map<string, map<string, int>> targets:unordered_map<出发机场, map<到达机场, 航班次数>> targets

这两个结构,我选择了后者,因为如果使用

unordered_map<string, multiset<string>> targets遍历multiset的时候,不能删除元素,一旦删除元素,迭代器就失效了。再说一下为什么一定要增删元素呢,正如开篇我给出的图中所示,出发机场和到达机场是会重复的,搜索的过程没及时删除目的机场就会死循环。

所以搜索的过程中就是要不断的删multiset里的元素,那么推荐使用

unordered_map<string, map<string, int>> targets。在遍历

unordered_map<出发机场, map<到达机场, 航班次数>> targets的过程中,可以使用"航班次数"这个字段的数字做相应的增减,来标记到达机场是否使用过了。如果“航班次数”大于零,说明目的地还可以飞,如果“航班次数”等于零说明目的地不能飞了,而不用对集合做删除元素或者增加元素的操作。

相当于说我不删,我就做一个标记!

class Solution { private: // unordered_map<出发机场, map<到达机场, 航班次数>> targets unordered_map<string, map<string, int>> targets; bool backtracking(int ticketNum, vector<string>& result) { if (result.size() == ticketNum + 1) { return true; } for (pair<const string, int>& target : targets[result[result.size() - 1]]) { if (target.second > 0 ) { // 记录到达机场是否飞过了 result.push_back(target.first); target.second--; if (backtracking(ticketNum, result)) return true; result.pop_back(); target.second++; } } return false; } public: vector<string> findItinerary(vector<vector<string>>& tickets) { targets.clear(); vector<string> result; for (const vector<string>& vec : tickets) { targets[vec[0]][vec[1]]++; // 记录映射关系 } result.push_back("JFK"); // 起始机场 backtracking(tickets.size(), result); return result; } };本题其实可以算是一道hard的题目了,关于本题的难点我在文中已经列出了。

如果单纯的回溯搜索(深搜)并不难,难还难在容器的选择和使用上。

本题其实是一道深度优先搜索的题目,但是我完全使用回溯法的思路来讲解这道题题目,算是给大家拓展一下思维方式,其实深搜和回溯也是分不开的,毕竟最终都是用递归。

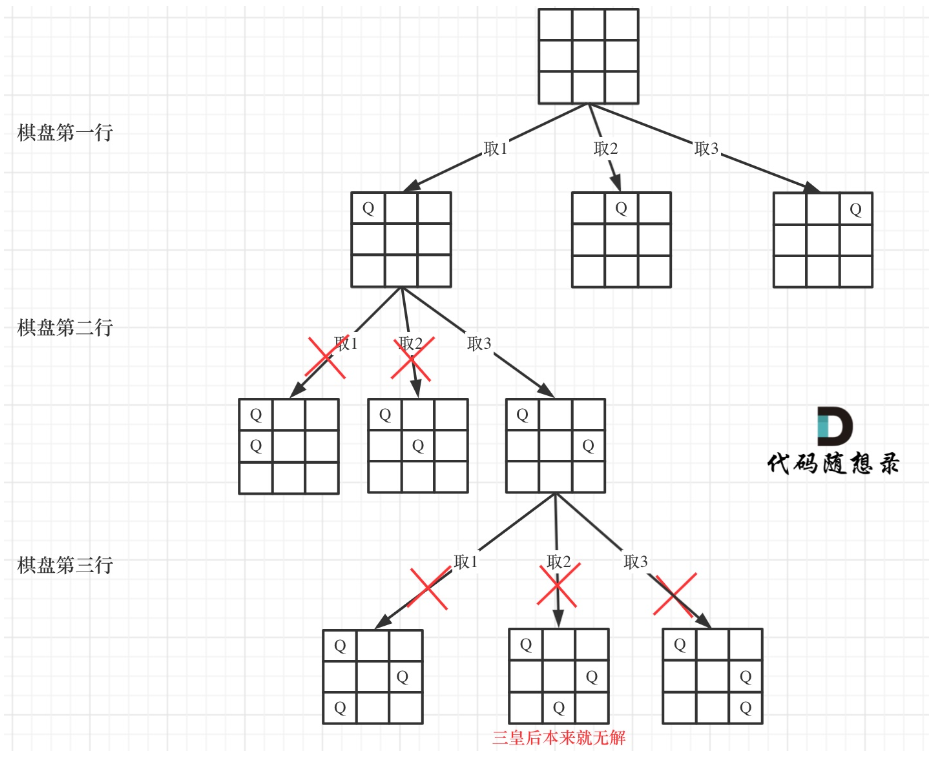

20、N皇后

-

都知道n皇后问题是回溯算法解决的经典问题,但是用回溯解决多了组合、切割、子集、排列问题之后,遇到这种二维矩阵还会有点不知所措。

首先来看一下皇后们的约束条件:

- 不能同行

- 不能同列

- 不能同斜线

确定完约束条件,来看看究竟要怎么去搜索皇后们的位置,其实搜索皇后的位置,可以抽象为一棵树。

从图中,可以看出,二维矩阵中矩阵的高就是这棵树的高度,矩阵的宽就是树形结构中每一个节点的宽度。

那么我们用皇后们的约束条件,来回溯搜索这棵树,只要搜索到了树的叶子节点,说明就找到了皇后们的合理位置了。

代码实现

class Solution { private: vector<vector<string>> result; // n 为输入的棋盘大小 // row 是当前递归到棋盘的第几行了 void backtracking(int n, int row, vector<string>& chessboard) { if (row == n) { result.push_back(chessboard); return; } for (int col = 0; col < n; col++) { if (isValid(row, col, chessboard, n)) { // 验证合法就可以放 chessboard[row][col] = 'Q'; // 放置皇后 backtracking(n, row + 1, chessboard); chessboard[row][col] = '.'; // 回溯,撤销皇后 } } } bool isValid(int row, int col, vector<string>& chessboard, int n) { // 检查列 for (int i = 0; i < row; i++) { // 这是一个剪枝 if (chessboard[i][col] == 'Q') { return false; } } // 检查 45度角是否有皇后 for (int i = row - 1, j = col - 1; i >=0 && j >= 0; i--, j--) { if (chessboard[i][j] == 'Q') { return false; } } // 检查 135度角是否有皇后 for(int i = row - 1, j = col + 1; i >= 0 && j < n; i--, j++) { if (chessboard[i][j] == 'Q') { return false; } } return true; } public: vector<vector<string>> solveNQueens(int n) { result.clear(); //去除std::也可以 std::vector<std::string> chessboard(n, std::string(n, '.')); backtracking(n, 0, chessboard); return result; } };总结

本题是我们解决棋盘问题的第一道题目。

如果从来没有接触过N皇后问题的同学看着这样的题会感觉无从下手,可能知道要用回溯法,但也不知道该怎么去搜。

这里我明确给出了棋盘的宽度就是for循环的长度,递归的深度就是棋盘的高度,这样就可以套进回溯法的模板里了。

21、解数独

-

,本题中棋盘的每一个位置都要放一个数字(而N皇后是一行只放一个皇后),并检查数字是否合法,解数独的树形结构要比N皇后更宽更深。

递归函数的返回值需要是bool类型,为什么呢?

因为解数独找到一个符合的条件(就在树的叶子节点上)立刻就返回,相当于找从根节点到叶子节点一条唯一路径,所以需要使用bool返回值。

本题递归不用终止条件,解数独是要遍历整个树形结构寻找可能的叶子节点就立刻返回。

不用终止条件会不会死循环?

递归的下一层的棋盘一定比上一层的棋盘多一个数,等数填满了棋盘自然就终止(填满当然好了,说明找到结果了),所以不需要终止条件!

在树形图中可以看出我们需要的是一个二维的递归(也就是两个for循环嵌套着递归)

一个for循环遍历棋盘的行,一个for循环遍历棋盘的列,一行一列确定下来之后,递归遍历这个位置放9个数字的可能性!

注意这里return false的地方,这里放return false 是有讲究的。

因为如果一行一列确定下来了,这里尝试了9个数都不行,说明这个棋盘找不到解决数独问题的解!

那么会直接返回, 这也就是为什么没有终止条件也不会永远填不满棋盘而无限递归下去!

代码如下:

class Solution { private: bool backtracking(vector<vector<char>>& board) { for (int i = 0; i < board.size(); i++) { // 遍历行 for (int j = 0; j < board[0].size(); j++) { // 遍历列 if (board[i][j] == '.') { for (char k = '1'; k <= '9'; k++) { // (i, j) 这个位置放k是否合适 if (isValid(i, j, k, board)) { board[i][j] = k; // 放置k if (backtracking(board)) return true; // 如果找到合适一组立刻返回 board[i][j] = '.'; // 回溯,撤销k } } return false; // 9个数都试完了,都不行,那么就返回false } } } return true; // 遍历完没有返回false,说明找到了合适棋盘位置了 } bool isValid(int row, int col, char val, vector<vector<char>>& board) { for (int i = 0; i < 9; i++) { // 判断行里是否重复 if (board[row][i] == val) { return false; } } for (int j = 0; j < 9; j++) { // 判断列里是否重复 if (board[j][col] == val) { return false; } } int startRow = (row / 3) * 3; int startCol = (col / 3) * 3; for (int i = startRow; i < startRow + 3; i++) { // 判断9方格里是否重复 for (int j = startCol; j < startCol + 3; j++) { if (board[i][j] == val ) { return false; } } } return true; } public: void solveSudoku(vector<vector<char>>& board) { backtracking(board); } };

22、回溯法总结篇

-

回溯是递归的副产品,只要有递归就会有回溯,所以回溯法也经常和二叉树遍历,深度优先搜索混在一起,因为这两种方式都是用了递归。

回溯法就是暴力搜索,并不是什么高效的算法,最多再剪枝一下。

回溯算法能解决如下问题:

- 组合问题:N个数里面按一定规则找出k个数的集合

- 排列问题:N个数按一定规则全排列,有几种排列方式

- 切割问题:一个字符串按一定规则有几种切割方式

- 子集问题:一个N个数的集合里有多少符合条件的子集

- 棋盘问题:N皇后,解数独等等

性能分析

关于回溯算法的复杂度分析在网上的资料鱼龙混杂,一些所谓的经典面试书籍不讲回溯算法,算法书籍对这块也避而不谈,感觉就像是算法里模糊的边界。

所以这块就说一说我个人理解,对内容持开放态度,集思广益,欢迎大家来讨论!

以下在计算空间复杂度的时候我都把系统栈(不是数据结构里的栈)所占空间算进去。

子集问题分析:

- 时间复杂度:O(2n),因为每一个元素的状态无外乎取与不取,所以时间复杂度为O(2n)

- 空间复杂度:O(n),递归深度为n,所以系统栈所用空间为O(n),每一层递归所用的空间都是常数级别,注意代码里的result和path都是全局变量,就算是放在参数里,传的也是引用,并不会新申请内存空间,最终空间复杂度为O(n)

排列问题分析:

- 时间复杂度:O(n!),这个可以从排列的树形图中很明显发现,每一层节点为n,第二层每一个分支都延伸了n-1个分支,再往下又是n-2个分支,所以一直到叶子节点一共就是 n * n-1 * n-2 * ..... 1 = n!。

- 空间复杂度:O(n),和子集问题同理。

组合问题分析:

- 时间复杂度:O(2^n),组合问题其实就是一种子集的问题,所以组合问题最坏的情况,也不会超过子集问题的时间复杂度。

- 空间复杂度:O(n),和子集问题同理。

N皇后问题分析:

- 时间复杂度:O(n!) ,其实如果看树形图的话,直觉上是O(n^n),但皇后之间不能见面所以在搜索的过程中是有剪枝的,最差也就是O(n!),n!表示n * (n-1) * .... * 1。

- 空间复杂度:O(n),和子集问题同理。

解数独问题分析:

- 时间复杂度:O(9^m) , m是'.'的数目。

- 空间复杂度:O(n2),递归的深度是n2

一般说道回溯算法的复杂度,都说是指数级别的时间复杂度,这也算是一个概括吧!

总结

这里的每一种问题,讲解的时候我都会和其他问题作对比,做分析,确保每一个问题都讲的通透。

可以说方方面面都详细介绍到了。

例如:

- 如何理解回溯法的搜索过程?

- 什么时候用startIndex,什么时候不用?

- 如何去重?如何理解“树枝去重”与“树层去重”?

- 去重的几种方法?

- 如何理解二维递归?

贪心算法

把整体拆分成局部,考虑局部最优能否达到全局最优

1、贪心算法理论基础

-

贪心的本质是选择每一阶段的局部最优,从而达到全局最优。

什么时候用贪心(贪心的套路)

所以唯一的难点就是如何通过局部最优,推出整体最优。

那么如何能看出局部最优是否能推出整体最优呢?有没有什么固定策略或者套路呢?

最好用的策略就是举反例,如果想不到反例,那么就试一试贪心吧。

可有有同学认为手动模拟,举例子得出的结论不靠谱,想要严格的数学证明。

一般数学证明有如下两种方法:

- 数学归纳法

- 反证法

面试中基本不会让面试者现场证明贪心的合理性,代码写出来跑过测试用例即可,或者自己能自圆其说理由就行了。

举一个不太恰当的例子:我要用一下1+1 = 2,但我要先证明1+1 为什么等于2。严谨是严谨了,但没必要。

虽然这个例子很极端,但可以表达这么个意思:刷题或者面试的时候,手动模拟一下感觉可以局部最优推出整体最优,而且想不到反例,那么就试一试贪心。

例如刚刚举的拿钞票的例子,就是模拟一下每次拿做大的,最后就能拿到最多的钱,这还要数学证明的话,其实就不在算法面试的范围内了,可以看看专业的数学书籍!

所以这也是为什么很多同学通过(accept)了贪心的题目,但都不知道自己用了贪心算法,因为贪心有时候就是常识性的推导,所以会认为本应该就这么做!

那么刷题的时候什么时候真的需要数学推导呢?

例如这道题目:链表:环找到了,那入口呢? (opens new window),这道题不用数学推导一下,就找不出环的起始位置,想试一下就不知道怎么试,这种题目确实需要数学简单推导一下。

一般解题步骤

贪心算法一般分为如下四步:

- 将问题分解为若干个子问题

- 找出适合的贪心策略

- 求解每一个子问题的最优解

- 将局部最优解堆叠成全局最优解

这个四步其实过于理论化了,我们平时在做贪心类的题目 很难去按照这四步去思考,真是有点“鸡肋”。

做题的时候,只要想清楚 局部最优 是什么,如果推导出全局最优,其实就够了。

2、分发饼干

-

思路

为了满足更多的小孩,就不要造成饼干尺寸的浪费。

大尺寸的饼干既可以满足胃口大的孩子也可以满足胃口小的孩子,那么就应该优先满足胃口大的。

这里的局部最优就是大饼干喂给胃口大的,充分利用饼干尺寸喂饱一个,全局最优就是喂饱尽可能多的小孩。

可以尝试使用贪心策略,先将饼干数组和小孩数组排序。

然后从后向前遍历小孩数组,用大饼干优先满足胃口大的,并统计满足小孩数量。这个例子可以看出饼干 9 只有喂给胃口为 7 的小孩,这样才是整体最优解,并想不出反例,那么就可以撸代码了。

代码实现

// 版本一 class Solution { public: int findContentChildren(vector<int>& g, vector<int>& s) { sort(g.begin(), g.end()); sort(s.begin(), s.end()); int index = s.size() - 1; // 饼干数组的下标 int result = 0; for (int i = g.size() - 1; i >= 0; i--) { // 遍历胃口 if (index >= 0 && s[index] >= g[i]) { // 遍历饼干 result++; index--; } } return result; } };从代码中可以看出我用了一个 index 来控制饼干数组的遍历,遍历饼干并没有再起一个 for 循环,而是采用自减的方式,这也是常用的技巧。

有的同学看到要遍历两个数组,就想到用两个 for 循环,那样逻辑其实就复杂了。

也可以换一个思路,小饼干先喂饱小胃口

代码如下:

class Solution { public: int findContentChildren(vector<int>& g, vector<int>& s) { sort(g.begin(),g.end()); sort(s.begin(),s.end()); int index = 0; for(int i = 0; i < s.size(); i++) { // 饼干 if(index < g.size() && g[index] <= s[i]){ // 胃口 index++; } } return index; } };注意事项

注意版本一的代码中,可以看出来,是先遍历的胃口,在遍历的饼干,那么可不可以 先遍历 饼干,在遍历胃口呢?

其实是不可以的。

外面的 for 是里的下标 i 是固定移动的,而 if 里面的下标 index 是符合条件才移动的。

if 里的 index 指向 胃口 10, for 里的 i 指向饼干 9,因为 饼干 9 满足不了 胃口 10,所以 i 持续向前移动,而 index 走不到

s[index] >= g[i]的逻辑,所以 index 不会移动,那么当 i 持续向前移动,最后所有的饼干都匹配不上。所以 一定要 for 控制 胃口,里面的 if 控制饼干。

-

总结

这道题是贪心很好的一道入门题目,思路还是比较容易想到的。

文中详细介绍了思考的过程,想清楚局部最优,想清楚全局最优,感觉局部最优是可以推出全局最优,并想不出反例,那么就试一试贪心。

3、摆动序列

-

思路1

本题要求通过从原始序列中删除一些(也可以不删除)元素来获得子序列,剩下的元素保持其原始顺序。

相信这么一说吓退不少同学,这要求最大摆动序列又可以修改数组,这得如何修改呢?

来分析一下,要求删除元素使其达到最大摆动序列,应该删除什么元素呢?

局部最优:删除单调坡度上的节点(不包括单调坡度两端的节点),那么这个坡度就可以有两个局部峰值。

整体最优:整个序列有最多的局部峰值,从而达到最长摆动序列。

局部最优推出全局最优,并举不出反例,那么试试贪心!

(为方便表述,以下说的峰值都是指局部峰值)

实际操作上,其实连删除的操作都不用做,因为题目要求的是最长摆动子序列的长度,所以只需要统计数组的峰值数量就可以了(相当于是删除单一坡度上的节点,然后统计长度)

这就是贪心所贪的地方,让峰值尽可能的保持峰值,然后删除单一坡度上的节点

在计算是否有峰值的时候,大家知道遍历的下标 i ,计算 prediff(nums[i] - nums[i-1]) 和 curdiff(nums[i+1] - nums[i]),如果

prediff < 0 && curdiff > 0或者prediff > 0 && curdiff < 0此时就有波动就需要统计。这是我们思考本题的一个大题思路,但本题要考虑三种情况:

- 情况一:上下坡中有平坡

- 情况二:数组首尾两端

- 情况三:单调坡中有平坡

// 版本二 class Solution { public: int wiggleMaxLength(vector<int>& nums) { if (nums.size() <= 1) return nums.size(); int curDiff = 0; // 当前一对差值 int preDiff = 0; // 前一对差值 int result = 1; // 记录峰值个数,序列默认序列最右边有一个峰值 for (int i = 0; i < nums.size() - 1; i++) { curDiff = nums[i + 1] - nums[i]; // 出现峰值 if ((preDiff <= 0 && curDiff > 0) || (preDiff >= 0 && curDiff < 0)) { result++; preDiff = curDiff; // 注意这里,只在摆动变化的时候更新prediff } } return result; } }; -

思路2

考虑用动态规划的思想来解决这个问题。

很容易可以发现,对于我们当前考虑的这个数,要么是作为山峰(即 nums[i] > nums[i-1]),要么是作为山谷(即 nums[i] < nums[i - 1])。

- 设 dp 状态

dp[i][0],表示考虑前 i 个数,第 i 个数作为山峰的摆动子序列的最长长度 - 设 dp 状态

dp[i][1],表示考虑前 i 个数,第 i 个数作为山谷的摆动子序列的最长长度

则转移方程为:

dp[i][0] = max(dp[i][0], dp[j][1] + 1),其中0 < j < i且nums[j] < nums[i],表示将 nums[i]接到前面某个山谷后面,作为山峰。dp[i][1] = max(dp[i][1], dp[j][0] + 1),其中0 < j < i且nums[j] > nums[i],表示将 nums[i]接到前面某个山峰后面,作为山谷。

初始状态:

由于一个数可以接到前面的某个数后面,也可以以自身为子序列的起点,所以初始状态为:

dp[0][0] = dp[0][1] = 1。C++代码如下:

class Solution { public: int dp[1005][2]; int wiggleMaxLength(vector<int>& nums) { memset(dp, 0, sizeof dp); dp[0][0] = dp[0][1] = 1; for (int i = 1; i < nums.size(); ++i) { dp[i][0] = dp[i][1] = 1; for (int j = 0; j < i; ++j) { if (nums[j] > nums[i]) dp[i][1] = max(dp[i][1], dp[j][0] + 1); } for (int j = 0; j < i; ++j) { if (nums[j] < nums[i]) dp[i][0] = max(dp[i][0], dp[j][1] + 1); } } return max(dp[nums.size() - 1][0], dp[nums.size() - 1][1]); } };进阶

可以用两棵线段树来维护区间的最大值

- 每次更新

dp[i][0],则在tree1的nums[i]位置值更新为dp[i][0] - 每次更新

dp[i][1],则在tree2的nums[i]位置值更新为dp[i][1] - 则 dp 转移方程中就没有必要 j 从 0 遍历到 i-1,可以直接在线段树中查询指定区间的值即可。

- 设 dp 状态

4、最大子序和

-

贪心贪的是哪里呢?

如果 -2 1 在一起,计算起点的时候,一定是从 1 开始计算,因为负数只会拉低总和,这就是贪心贪的地方!

局部最优:当前“连续和”为负数的时候立刻放弃,从下一个元素重新计算“连续和”,因为负数加上下一个元素 “连续和”只会越来越小。

全局最优:选取最大“连续和”

局部最优的情况下,并记录最大的“连续和”,可以推出全局最优。

从代码角度上来讲:遍历 nums,从头开始用 count 累积,如果 count 一旦加上 nums[i]变为负数,那么就应该从 nums[i+1]开始从 0 累积 count 了,因为已经变为负数的 count,只会拖累总和。

这相当于是暴力解法中的不断调整最大子序和区间的起始位置。

那有同学问了,区间终止位置不用调整么? 如何才能得到最大“连续和”呢?

区间的终止位置,其实就是如果 count 取到最大值了,及时记录下来了。例如如下代码:

那么不难写出如下 C++代码(关键地方已经注释)

class Solution { public: int maxSubArray(vector<int>& nums) { int result = INT32_MIN; int count = 0; for (int i = 0; i < nums.size(); i++) { count += nums[i]; if (count > result) { // 取区间累计的最大值(相当于不断确定最大子序终止位置) result = count; } if (count <= 0) count = 0; // 相当于重置最大子序起始位置,因为遇到负数一定是拉低总和 } return result; } };常见误区

误区一:

不少同学认为 如果输入用例都是-1,或者 都是负数,这个贪心算法跑出来的结果是 0, 这是又一次证明脑洞模拟不靠谱的经典案例,建议大家把代码运行一下试一试,就知道了,也会理解 为什么 result 要初始化为最小负数了。

误区二:

大家在使用贪心算法求解本题,经常陷入的误区,就是分不清,是遇到 负数就选择起始位置,还是连续和为负选择起始位置。

在动画演示用,大家可以发现, 4,遇到 -1 的时候,我们依然累加了,为什么呢?

因为和为 3,只要连续和还是正数就会 对后面的元素 起到增大总和的作用。 所以只要连续和为正数我们就保留。

这里也会有录友疑惑,那 4 + -1 之后 不就变小了吗? 会不会错过 4 成为最大连续和的可能性?

其实并不会,因为还有一个变量 result 一直在更新 最大的连续和,只要有更大的连续和出现,result 就更新了,那么 result 已经把 4 更新了,后面 连续和变成 3,也不会对最后结果有影响。

动态规划

当然本题还可以用动态规划来做,在代码随想录动态规划章节我会详细介绍,如果大家想在想看,可以直接跳转:动态规划版本详解

那么先给出我的 dp 代码如下,有时间的录友可以提前做一做:

class Solution { public: int maxSubArray(vector<int>& nums) { if (nums.size() == 0) return 0; vector<int> dp(nums.size(), 0); // dp[i]表示包括i之前的最大连续子序列和 dp[0] = nums[0]; int result = dp[0]; for (int i = 1; i < nums.size(); i++) { dp[i] = max(dp[i - 1] + nums[i], nums[i]); // 状态转移公式 if (dp[i] > result) result = dp[i]; // result 保存dp[i]的最大值 } return result; } };

5、贪心周总结

-

周一

贪心的本质是选择每一阶段的局部最优,从而达到全局最优。

有没有啥套路呢?

不好意思,贪心没套路,就刷题而言,如果感觉好像局部最优可以推出全局最优,然后想不到反例,那就试一试贪心吧!

而严格的数据证明一般有如下两种:

- 数学归纳法

- 反证法

数学就不在讲解范围内了,感兴趣的同学可以自己去查一查资料。

正是因为贪心算法有时候会感觉这是常识,本就应该这么做! 所以大家经常看到网上有人说这是一道贪心题目,有人说这不是。

这里说一下我的依据:如果找到局部最优,然后推出整体最优,那么就是贪心,大家可以参考哈。

-

周二

在贪心算法:分发饼干 (opens new window)中讲解了贪心算法的第一道题目。

这道题目很明显能看出来是用贪心,也是入门好题。

我在文中给出局部最优:大饼干喂给胃口大的,充分利用饼干尺寸喂饱一个,全局最优:喂饱尽可能多的小孩。

很多录友都是用小饼干优先先喂饱小胃口的。

后来我想一想,虽然结果是一样的,但是大家的这个思考方式更好一些。

因为用小饼干优先喂饱小胃口的 这样可以尽量保证最后省下来的是大饼干(虽然题目没有这个要求)!

所以还是小饼干优先先喂饱小胃口更好一些,也比较直观。

一些录友不清楚贪心算法:分发饼干 (opens new window)中时间复杂度是怎么来的?

就是快排O(nlog n),遍历O(n),加一起就是还是O(nlogn)。

-

周三

接下来就要上一点难度了,要不然大家会误以为贪心算法就是常识判断一下就行了。

在贪心算法:摆动序列 (opens new window)中,需要计算最长摇摆序列。

其实就是让序列有尽可能多的局部峰值。

局部最优:删除单调坡度上的节点(不包括单调坡度两端的节点),那么这个坡度就可以有两个局部峰值。

整体最优:整个序列有最多的局部峰值,从而达到最长摆动序列。

在计算峰值的时候,还是有一些代码技巧的,例如序列两端的峰值如何处理。

这些技巧,其实还是要多看多用才会掌握

-

周四

在贪心算法:最大子序和 (opens new window)中,详细讲解了用贪心的方式来求最大子序列和,其实这道题目是一道动态规划的题目。

贪心的思路为局部最优:当前“连续和”为负数的时候立刻放弃,从下一个元素重新计算“连续和”,因为负数加上下一个元素 “连续和”只会越来越小。从而推出全局最优:选取最大“连续和”

代码很简单,但是思路却比较难。还需要反复琢磨。

6、买卖股票的最佳时间Ⅱ

-

122. 买卖股票的最佳时机 II - 力扣(LeetCode)

本题首先要清楚两点:

- 只有一只股票!

- 当前只有买股票或者卖股票的操作

想获得利润至少要两天为一个交易单元。

这道题目可能我们只会想,选一个低的买入,再选个高的卖,再选一个低的买入.....循环反复。

如果想到其实最终利润是可以分解的,那么本题就很容易了!

如何分解呢?

假如第 0 天买入,第 3 天卖出,那么利润为:prices[3] - prices[0]。

相当于(prices[3] - prices[2]) + (prices[2] - prices[1]) + (prices[1] - prices[0])。

此时就是把利润分解为每天为单位的维度,而不是从 0 天到第 3 天整体去考虑!

那么根据 prices 可以得到每天的利润序列:(prices[i] - prices[i - 1]).....(prices[1] - prices[0])。

一些同学陷入:第一天怎么就没有利润呢,第一天到底算不算的困惑中。

第一天当然没有利润,至少要第二天才会有利润,所以利润的序列比股票序列少一天!

从图中可以发现,其实我们需要收集每天的正利润就可以,收集正利润的区间,就是股票买卖的区间,而我们只需要关注最终利润,不需要记录区间。

那么只收集正利润就是贪心所贪的地方!

局部最优:收集每天的正利润,全局最优:求得最大利润。

局部最优可以推出全局最优,找不出反例,试一试贪心!

对应 C++代码如下:

class Solution { public: int maxProfit(vector<int>& prices) { int result = 0; for (int i = 1; i < prices.size(); i++) { result += max(prices[i] - prices[i - 1], 0); } return result; } };动态规划

动态规划将在下一个系列详细讲解,本题解先给出我的 C++代码(带详细注释),想先学习的话,可以看本篇:122.买卖股票的最佳时机II(动态规划)(opens new window)

class Solution { public: int maxProfit(vector<int>& prices) { // dp[i][1]第i天持有的最多现金 // dp[i][0]第i天持有股票后的最多现金 int n = prices.size(); vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(2, 0)); dp[0][0] -= prices[0]; // 持股票 for (int i = 1; i < n; i++) { // 第i天持股票所剩最多现金 = max(第i-1天持股票所剩现金, 第i-1天持现金-买第i天的股票) dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]); // 第i天持有最多现金 = max(第i-1天持有的最多现金,第i-1天持有股票的最多现金+第i天卖出股票) dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] + prices[i]); } return max(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]); } };总结

股票问题其实是一个系列的,属于动态规划的范畴,因为目前在讲解贪心系列,所以股票问题会在之后的动态规划系列中详细讲解。

可以看出有时候,贪心往往比动态规划更巧妙,更好用,所以别小看了贪心算法。

本题中理解利润拆分是关键点! 不要整块的去看,而是把整体利润拆为每天的利润。

一旦想到这里了,很自然就会想到贪心了,即:只收集每天的正利润,最后稳稳的就是最大利润了。

7、跳跃游戏

-

自己使用回溯

class Solution { public: bool backtracking(const vector<int>& nums, int endIndex) { if (endIndex == 0) return true; for (int i = endIndex - 1; i >= 0; i--) { if (nums[i] < endIndex - i) continue; //错误,重复查询了,不符合条件返回即可。如果不能到达前一点,那么该点也不能到达 //if (backtracking(nums, i)) return true; return backtracking(nums, i); } return false; } bool canJump(vector<int>& nums) { return backtracking(nums, nums.size() - 1); } };贪心

其实跳几步无所谓,关键在于可跳的覆盖范围!

不一定非要明确一次究竟跳几步,每次取最大的跳跃步数,这个就是可以跳跃的覆盖范围。

这个范围内,别管是怎么跳的,反正一定可以跳过来。

那么这个问题就转化为跳跃覆盖范围究竟可不可以覆盖到终点!

每次移动取最大跳跃步数(得到最大的覆盖范围),每移动一个单位,就更新最大覆盖范围。

贪心算法局部最优解:每次取最大跳跃步数(取最大覆盖范围),整体最优解:最后得到整体最大覆盖范围,看是否能到终点。

局部最优推出全局最优,找不出反例,试试贪心!

i 每次移动只能在 cover 的范围内移动,每移动一个元素,cover 得到该元素数值(新的覆盖范围)的补充,让 i 继续移动下去。

而 cover 每次只取 max(该元素数值补充后的范围, cover 本身范围)。

如果 cover 大于等于了终点下标,直接 return true 就可以了。

C++代码如下:

class Solution { public: bool canJump(vector<int>& nums) { int cover = 0; if (nums.size() == 1) return true; // 只有一个元素,就是能达到 for (int i = 0; i <= cover; i++) { // 注意这里是小于等于cover cover = max(i + nums[i], cover); if (cover >= nums.size() - 1) return true; // 说明可以覆盖到终点了 } return false; } };

8、跳跃游戏Ⅱ

-

用回溯写了一下,但是属于暴力,超时了,但也很棒

class Solution { public: int result = INT_MAX; void backtracing(const vector<int>& nums, int endIndex, int count) { if (endIndex == 0) { result = min(count, result); } for (int i = endIndex - 1; i >= 0; i--) { if (nums[i] < endIndex - i) continue; backtracing(nums, i, count + 1); } } int jump(vector<int>& nums) { backtracing(nums, nums.size() - 1, 0); return result; } };贪心

本题要计算最少步数,那么就要想清楚什么时候步数才一定要加一呢?

贪心的思路,局部最优:当前可移动距离尽可能多走,如果还没到终点,步数再加一。整体最优:一步尽可能多走,从而达到最少步数。

思路虽然是这样,但在写代码的时候还不能真的能跳多远就跳多远,那样就不知道下一步最远能跳到哪里了。

所以真正解题的时候,要从覆盖范围出发,不管怎么跳,覆盖范围内一定是可以跳到的,以最小的步数增加覆盖范围,覆盖范围一旦覆盖了终点,得到的就是最少步数!

这里需要统计两个覆盖范围,当前这一步的最大覆盖和下一步最大覆盖。

如果移动下标达到了当前这一步的最大覆盖最远距离了,还没有到终点的话,那么就必须再走一步来增加覆盖范围,直到覆盖范围覆盖了终点。

-

方法一

从图中可以看出来,就是移动下标达到了当前覆盖的最远距离下标时,步数就要加一,来增加覆盖距离。最后的步数就是最少步数。

这里还是有个特殊情况需要考虑,当移动下标达到了当前覆盖的最远距离下标时

- 如果当前覆盖最远距离下标不是是集合终点,步数就加一,还需要继续走。

- 如果当前覆盖最远距离下标就是是集合终点,步数不用加一,因为不能再往后走了。

C++代码如下:(详细注释)

// 版本一 class Solution { public: int jump(vector<int>& nums) { if (nums.size() == 1) return 0; int curDistance = 0; // 当前覆盖最远距离下标 int ans = 0; // 记录走的最大步数 int nextDistance = 0; // 下一步覆盖最远距离下标 for (int i = 0; i < nums.size(); i++) { nextDistance = max(nums[i] + i, nextDistance); // 更新下一步覆盖最远距离下标 if (i == curDistance) { // 遇到当前覆盖最远距离下标 ans++; // 需要走下一步 curDistance = nextDistance; // 更新当前覆盖最远距离下标(相当于加油了) if (nextDistance >= nums.size() - 1) break; // 当前覆盖最远距到达集合终点,不用做ans++操作了,直接结束 } } return ans; } }; -

方法二

依然是贪心,思路和方法一差不多,代码可以简洁一些。

针对于方法一的特殊情况,可以统一处理,即:移动下标只要遇到当前覆盖最远距离的下标,直接步数加一,不考虑是不是终点的情况。

想要达到这样的效果,只要让移动下标,最大只能移动到 nums.size - 2 的地方就可以了。

因为当移动下标指向 nums.size - 2 时:

- 如果移动下标等于当前覆盖最大距离下标, 需要再走一步(即 ans++),因为最后一步一定是可以到的终点。(题目假设总是可以到达数组的最后一个位置)

- 如果移动下标不等于当前覆盖最大距离下标,说明当前覆盖最远距离就可以直接达到终点了,不需要再走一步。

代码如下:

// 版本二 class Solution { public: int jump(vector<int>& nums) { int curDistance = 0; // 当前覆盖的最远距离下标 int ans = 0; // 记录走的最大步数 int nextDistance = 0; // 下一步覆盖的最远距离下标 for (int i = 0; i < nums.size() - 1; i++) { // 注意这里是小于nums.size() - 1,这是关键所在 nextDistance = max(nums[i] + i, nextDistance); // 更新下一步覆盖的最远距离下标 if (i == curDistance) { // 遇到当前覆盖的最远距离下标 curDistance = nextDistance; // 更新当前覆盖的最远距离下标 ans++; } } return ans; } };可以看出版本二的代码相对于版本一简化了不少!

其精髓在于控制移动下标 i 只移动到 nums.size() - 2 的位置,所以移动下标只要遇到当前覆盖最远距离的下标,直接步数加一,不用考虑别的了。

总结

相信大家可以发现,这道题目相当于55.跳跃游戏 (opens new window)难了不止一点。

但代码又十分简单,贪心就是这么巧妙。

理解本题的关键在于:以最小的步数增加最大的覆盖范围,直到覆盖范围覆盖了终点,这个范围内最少步数一定可以跳到,不用管具体是怎么跳的,不纠结于一步究竟跳一个单位还是两个单位。

-

9、K次取反后最大化的数组和

-

1005. K 次取反后最大化的数组和 - 力扣(LeetCode)

自己代码

class Solution { public: int largestSumAfterKNegations(vector<int>& nums, int k) { int sum = 0; sort(nums.begin(),nums.end()); int i = 0; while (k != 0 && i < nums.size()) { if (nums[i] < 0) { nums[i] *= -1; i++; } else { break; } k--; } sort(nums.begin(),nums.end()); if (k % 2 != 0) { nums[0] *= -1; } for (int i : nums) { sum += i; } return sum; } };本题思路其实比较好想了,如何可以让数组和最大呢?

贪心的思路,局部最优:让绝对值大的负数变为正数,当前数值达到最大,整体最优:整个数组和达到最大。

局部最优可以推出全局最优。

那么如果将负数都转变为正数了,K依然大于0,此时的问题是一个有序正整数序列,如何转变K次正负,让 数组和 达到最大。

那么又是一个贪心:局部最优:只找数值最小的正整数进行反转,当前数值和可以达到最大(例如正整数数组{5, 3, 1},反转1 得到-1 比 反转5得到的-5 大多了),全局最优:整个 数组和 达到最大。

虽然这道题目大家做的时候,可能都不会去想什么贪心算法,一鼓作气,就AC了。

我这里其实是为了给大家展现出来 经常被大家忽略的贪心思路,这么一道简单题,就用了两次贪心!

那么本题的解题步骤为:

- 第一步:将数组按照绝对值大小从大到小排序,注意要按照绝对值的大小

- 第二步:从前向后遍历,遇到负数将其变为正数,同时K--

- 第三步:如果K还大于0,那么反复转变数值最小的元素,将K用完

- 第四步:求和

对应C++代码如下:

class Solution { static bool cmp(int a, int b) { return abs(a) > abs(b); } public: int largestSumAfterKNegations(vector<int>& A, int K) { sort(A.begin(), A.end(), cmp); // 第一步 for (int i = 0; i < A.size(); i++) { // 第二步 if (A[i] < 0 && K > 0) { A[i] *= -1; K--; } } if (K % 2 == 1) A[A.size() - 1] *= -1; // 第三步 int result = 0; for (int a : A) result += a; // 第四步 return result; } };总结

贪心的题目如果简单起来,会让人简单到开始怀疑:本来不就应该这么做么?这也算是算法?我认为这不是贪心?

本题其实很简单,不会贪心算法的同学都可以做出来,但是我还是全程用贪心的思路来讲解。

因为贪心的思考方式一定要有!

如果没有贪心的思考方式(局部最优,全局最优),很容易陷入贪心简单题凭感觉做,贪心难题直接不会做,其实这样就锻炼不了贪心的思考方式了。

所以明知道是贪心简单题,也要靠贪心的思考方式来解题,这样对培养解题感觉很有帮助。

10、贪心周总结

-

周一

一说到股票问题,一般都会想到动态规划,其实有时候贪心更有效!

在贪心算法:买卖股票的最佳时机II 中,讲到只能多次买卖一支股票,如何获取最大利润。

这道题目理解利润拆分是关键点! 不要整块的去看,而是把整体利润拆为每天的利润,就很容易想到贪心了。

局部最优:只收集每天的正利润,全局最优:得到最大利润。

如果正利润连续上了,相当于连续持有股票,而本题并不需要计算具体的区间。

-

周二

在贪心算法:跳跃游戏 中是给你一个数组看能否跳到终点。

本题贪心的关键是:不用拘泥于每次究竟跳几步,而是看覆盖范围,覆盖范围内一定是可以跳过来的,不用管是怎么跳的。

那么这个问题就转化为跳跃覆盖范围究竟可不可以覆盖到终点!

贪心算法局部最优解:移动下标每次取最大跳跃步数(取最大覆盖范围),整体最优解:最后得到整体最大覆盖范围,看是否能到终点

如果覆盖范围覆盖到了终点,就表示一定可以跳过去。

-

周三

这道题目:贪心算法:跳跃游戏II可就有点难了。

本题解题关键在于:以最小的步数增加最大的覆盖范围,直到覆盖范围覆盖了终点。

那么局部最优:求当前这步的最大覆盖,那么尽可能多走,到达覆盖范围的终点,只需要一步。整体最优:达到终点,步数最少。

-

周四

这道题目:贪心算法:K次取反后最大化的数组和 就比较简单了,用简单题来讲一讲贪心的思想。

这里其实用了两次贪心!

第一次贪心:局部最优:让绝对值大的负数变为正数,当前数值达到最大,整体最优:整个数组和达到最大。

处理之后,如果K依然大于0,此时的问题是一个有序正整数序列,如何转变K次正负,让 数组和 达到最大。

第二次贪心:局部最优:只找数值最小的正整数进行反转,当前数值可以达到最大(例如正整数数组{5, 3, 1},反转1 得到-1 比 反转5得到的-5 大多了),全局最优:整个 数组和 达到最大。

例外一位录友留言给出一个很好的建议,因为文中是使用快排,仔细看题,题目中限定了数据范围是正负一百,所以可以使用桶排序,这样时间复杂度就可以优化为$O(n)$了。但可能代码要复杂一些了。

11、加油站

-

暴力(超时)

暴力的方法很明显就是O(n^2)的,遍历每一个加油站为起点的情况,模拟一圈。

如果跑了一圈,中途没有断油,而且最后油量大于等于0,说明这个起点是ok的。

暴力的方法思路比较简单,但代码写起来也不是很容易,关键是要模拟跑一圈的过程。

for循环适合模拟从头到尾的遍历,而while循环适合模拟环形遍历,要善于使用while!

C++代码如下:

class Solution { public: int canCompleteCircuit(vector<int>& gas, vector<int>& cost) { for (int i = 0; i < cost.size(); i++) { int rest = gas[i] - cost[i]; // 记录剩余油量 int index = (i + 1) % cost.size(); while (rest > 0 && index != i) { // 模拟以i为起点行驶一圈(如果有rest==0,那么答案就不唯一了) rest += gas[index] - cost[index]; index = (index + 1) % cost.size(); } // 如果以i为起点跑一圈,剩余油量>=0,返回该起始位置 if (rest >= 0 && index == i) return i; } return -1; } }; -

贪心一

直接从全局进行贪心选择,情况如下:

- 情况一:如果gas的总和小于cost总和,那么无论从哪里出发,一定是跑不了一圈的

- 情况二:rest[i] = gas[i]-cost[i]为一天剩下的油,i从0开始计算累加到最后一站,如果累加没有出现负数,说明从0出发,油就没有断过,那么0就是起点。

- 情况三:如果累加的最小值是负数,汽车就要从非0节点出发,从后向前,看哪个节点能把这个负数填平,能把这个负数填平的节点就是出发节点。

C++代码如下:

class Solution { public: int canCompleteCircuit(vector<int>& gas, vector<int>& cost) { int curSum = 0; int min = INT_MAX; // 从起点出发,油箱里的油量最小值 for (int i = 0; i < gas.size(); i++) { int rest = gas[i] - cost[i]; curSum += rest; if (curSum < min) { min = curSum; } } if (curSum < 0) return -1; // 情况1 if (min >= 0) return 0; // 情况2 // 情况3 for (int i = gas.size() - 1; i >= 0; i--) { int rest = gas[i] - cost[i]; min += rest; if (min >= 0) { return i; } } return -1; } };其实我不认为这种方式是贪心算法,因为没有找出局部最优,而是直接从全局最优的角度上思考问题。

但这种解法又说不出是什么方法,这就是一个从全局角度选取最优解的模拟操作。

所以对于本解法是贪心,我持保留意见!

-

贪心二

首先如果总油量减去总消耗大于等于零那么一定可以跑完一圈,说明 各个站点的加油站 剩油量rest[i]相加一定是大于等于零的。

每个加油站的剩余量rest[i]为gas[i] - cost[i]。

i从0开始累加rest[i],和记为curSum,一旦curSum小于零,说明[0, i]区间都不能作为起始位置,因为这个区间选择任何一个位置作为起点,到i这里都会断油,那么起始位置从i+1算起,再从0计算curSum。

那么局部最优:当前累加rest[i]的和curSum一旦小于0,起始位置至少要是i+1,因为从i之前开始一定不行。全局最优:找到可以跑一圈的起始位置。

class Solution { public: int canCompleteCircuit(vector<int>& gas, vector<int>& cost) { int curSum = 0; int totalSum = 0; int start = 0; for (int i = 0; i < gas.size(); i++) { curSum += gas[i] - cost[i]; totalSum += gas[i] - cost[i]; if (curSum < 0) { // 当前累加rest[i]和 curSum一旦小于0 start = i + 1; // 起始位置更新为i+1 curSum = 0; // curSum从0开始 } } if (totalSum < 0) return -1; // 说明怎么走都不可能跑一圈了 return start; } }; -

总结

两种贪心算法,对于第一种贪心方法,其实我认为就是一种直接从全局选取最优的模拟操作,思路还是很巧妙的,值得学习一下。

对于第二种贪心方法,才真正体现出贪心的精髓,用局部最优可以推出全局最优,进而求得起始位置。

12、分发糖果

-

这道题目一定是要确定一边之后,再确定另一边,例如比较每一个孩子的左边,然后再比较右边,如果两边一起考虑一定会顾此失彼。

先确定右边评分大于左边的情况(也就是从前向后遍历)

此时局部最优:只要右边评分比左边大,右边的孩子就多一个糖果,全局最优:相邻的孩子中,评分高的右孩子获得比左边孩子更多的糖果

局部最优可以推出全局最优。

如果ratings[i] > ratings[i - 1] 那么[i]的糖 一定要比[i - 1]的糖多一个,所以贪心:candyVec[i] = candyVec[i - 1] + 1

再确定左孩子大于右孩子的情况(从后向前遍历)

遍历顺序这里有同学可能会有疑问,为什么不能从前向后遍历呢?

因为 rating[5]与rating[4]的比较 要利用上 rating[5]与rating[6]的比较结果,所以 要从后向前遍历。

如果从前向后遍历,rating[5]与rating[4]的比较 就不能用上 rating[5]与rating[6]的比较结果了

所以确定左孩子大于右孩子的情况一定要从后向前遍历!

如果 ratings[i] > ratings[i + 1],此时candyVec[i](第i个小孩的糖果数量)就有两个选择了,一个是candyVec[i + 1] + 1(从右边这个加1得到的糖果数量),一个是candyVec[i](之前比较右孩子大于左孩子得到的糖果数量)。

那么又要贪心了,局部最优:取candyVec[i + 1] + 1 和 candyVec[i] 最大的糖果数量,保证第i个小孩的糖果数量既大于左边的也大于右边的。全局最优:相邻的孩子中,评分高的孩子获得更多的糖果。

局部最优可以推出全局最优。

所以就取candyVec[i + 1] + 1 和 candyVec[i] 最大的糖果数量,candyVec[i]只有取最大的才能既保持对左边candyVec[i - 1]的糖果多,也比右边candyVec[i + 1]的糖果多。

实现代码

class Solution { public: int candy(vector<int>& ratings) { vector<int> candyVec(ratings.size(), 1); // 从前向后 for (int i = 1; i < ratings.size(); i++) { if (ratings[i] > ratings[i - 1]) candyVec[i] = candyVec[i - 1] + 1; } // 从后向前 for (int i = ratings.size() - 2; i >= 0; i--) { if (ratings[i] > ratings[i + 1] ) { candyVec[i] = max(candyVec[i], candyVec[i + 1] + 1); } } // 统计结果 int result = 0; for (int i = 0; i < candyVec.size(); i++) result += candyVec[i]; return result; } };

13、柠檬水找零

-

有如下三种情况:

- 情况一:账单是5,直接收下。

- 情况二:账单是10,消耗一个5,增加一个10

- 情况三:账单是20,优先消耗一个10和一个5,如果不够,再消耗三个5

此时大家就发现 情况一,情况二,都是固定策略,都不用我们来做分析了,而唯一不确定的其实在情况三。

而情况三逻辑也不复杂甚至感觉纯模拟就可以了,其实情况三这里是有贪心的。

账单是20的情况,为什么要优先消耗一个10和一个5呢?

因为美元10只能给账单20找零,而美元5可以给账单10和账单20找零,美元5更万能!

所以局部最优:遇到账单20,优先消耗美元10,完成本次找零。全局最优:完成全部账单的找零。

局部最优可以推出全局最优,并找不出反例,那么就试试贪心算法!

C++代码如下:

class Solution { public: bool lemonadeChange(vector<int>& bills) { int five = 0, ten = 0, twenty = 0; for (int bill : bills) { // 情况一 if (bill == 5) five++; // 情况二 if (bill == 10) { if (five <= 0) return false; ten++; five--; } // 情况三 if (bill == 20) { // 优先消耗10美元,因为5美元的找零用处更大,能多留着就多留着 if (five > 0 && ten > 0) { five--; ten--; twenty++; // 其实这行代码可以删了,因为记录20已经没有意义了,不会用20来找零 } else if (five >= 3) { five -= 3; twenty++; // 同理,这行代码也可以删了 } else return false; } } return true; } };

14、根据身高重建队列

-

如果两个维度一起考虑一定会顾此失彼。

对于本题相信大家困惑的点是先确定k还是先确定h呢,也就是究竟先按h排序呢,还是先按照k排序呢?

如果按照k来从小到大排序,排完之后,会发现k的排列并不符合条件,身高也不符合条件,两个维度哪一个都没确定下来。

那么按照身高h来排序呢,身高一定是从大到小排(身高相同的话则k小的站前面),让高个子在前面。

此时我们可以确定一个维度了,就是身高,前面的节点一定都比本节点高!

按照身高排序之后,优先按身高高的people的k来插入,后序插入节点也不会影响前面已经插入的节点,最终按照k的规则完成了队列。

所以在按照身高从大到小排序后:

局部最优:优先按身高高的people的k来插入。插入操作过后的people满足队列属性

全局最优:最后都做完插入操作,整个队列满足题目队列属性

代码实现

// 版本一 class Solution { public: static bool cmp(const vector<int>& a, const vector<int>& b) { if (a[0] == b[0]) return a[1] < b[1]; return a[0] > b[0]; } vector<vector<int>> reconstructQueue(vector<vector<int>>& people) { sort (people.begin(), people.end(), cmp); vector<vector<int>> que; for (int i = 0; i < people.size(); i++) { int position = people[i][1]; que.insert(que.begin() + position, people[i]); } return que; } };但使用vector是非常费时的,C++中vector(可以理解是一个动态数组,底层是普通数组实现的)如果插入元素大于预先普通数组大小,vector底部会有一个扩容的操作,即申请两倍于原先普通数组的大小,然后把数据拷贝到另一个更大的数组上。

所以使用vector(动态数组)来insert,是费时的,插入再拷贝的话,单纯一个插入的操作就是O(n2)了,甚至可能拷贝好几次,就不止O(n2)了。

改成链表之后,C++代码如下:

// 版本二 class Solution { public: // 身高从大到小排(身高相同k小的站前面) static bool cmp(const vector<int>& a, const vector<int>& b) { if (a[0] == b[0]) return a[1] < b[1]; return a[0] > b[0]; } vector<vector<int>> reconstructQueue(vector<vector<int>>& people) { sort (people.begin(), people.end(), cmp); list<vector<int>> que; // list底层是链表实现,插入效率比vector高的多 for (int i = 0; i < people.size(); i++) { int position = people[i][1]; // 插入到下标为position的位置 std::list<vector<int>>::iterator it = que.begin(); while (position--) { // 寻找在插入位置 it++; } que.insert(it, people[i]); } return vector<vector<int>>(que.begin(), que.end()); } };总结

关于出现两个维度一起考虑的情况,我们已经做过两道题目了,另一道就是135. 分发糖果。

其技巧都是确定一边然后贪心另一边,两边一起考虑,就会顾此失彼。

这道题目可以说比135. 分发糖果 难不少,其贪心的策略也是比较巧妙。

最后我给出了两个版本的代码,可以明显看是使用C++中的list(底层链表实现)比vector(数组)效率高得多。

对使用某一种语言容器的使用,特性的选择都会不同程度上影响效率。

所以很多人都说写算法题用什么语言都可以,主要体现在算法思维上,其实我是同意的但也不同意。

对于看别人题解的同学,题解用什么语言其实影响不大,只要题解把所使用语言特性优化的点讲出来,大家都可以看懂,并使用自己语言的时候注意一下。

对于写题解的同学,刷题用什么语言影响就非常大,如果自己语言没有学好而强调算法和编程语言没关系,其实是会误伤别人的。

这也是我为什么统一使用C++写题解的原因

15、贪心周总结

-

周一

在贪心算法:加油站 (opens new window)中给出每一个加油站的汽油和开到这个加油站的消耗,问汽车能不能开一圈。

这道题目咋眼一看,感觉是一道模拟题,模拟一下汽车从每一个节点出发看看能不能开一圈,时间复杂度是O(n^2)。

即使用模拟这种情况,也挺考察代码技巧的。

for循环适合模拟从头到尾的遍历,而while循环适合模拟环形遍历,对于本题的场景要善于使用while!

如果代码功力不到位,就模拟这种情况,可能写的也会很费劲。

本题的贪心解法,我给出两种解法。

对于解法一,其实我并不认为这是贪心,因为没有找出局部最优,而是直接从全局最优的角度上思考问题,但思路很巧妙,值得学习一下。

对于解法二,贪心的局部最优:当前累加rest[j]的和curSum一旦小于0,起始位置至少要是j+1,因为从j开始一定不行。全局最优:找到可以跑一圈的起始位置。

这里是可以从局部最优推出全局最优的,想不出反例,那就试试贪心。

解法二就体现出贪心的精髓,同时大家也会发现,虽然贪心是常识,有些常识并不容易,甚至很难!

-

周二

在贪心算法:分发糖果 (opens new window)中我们第一次接触了需要考虑两个维度的情况。

例如这道题,是先考虑左边呢,还是考虑右边呢?

先考虑哪一边都可以! 就别两边一起考虑,那样就把自己陷进去了。

先贪心一边,局部最优:只要右边评分比左边大,右边的孩子就多一个糖果,全局最优:相邻的孩子中,评分高的右孩子获得比左边孩子更多的糖果

-

周三

在贪心算法:柠檬水找零 (opens new window)中我们模拟了买柠檬水找零的过程。

这道题目刚一看,可能会有点懵,这要怎么找零才能保证完整全部账单的找零呢?

但仔细一琢磨就会发现,可供我们做判断的空间非常少!

美元10只能给账单20找零,而美元5可以给账单10和账单20找零,美元5更万能!

局部最优:遇到账单20,优先消耗美元10,完成本次找零。全局最优:完成全部账单的找零。

局部最优可以推出全局最优。

所以把能遇到的情况分析一下,只要分析到具体情况了,一下子就豁然开朗了。

这道题目其实是一道简单题,但如果一开始就想从整体上寻找找零方案,就会把自己陷进去,各种情况一交叉,只会越想越复杂了。

-

周四

在贪心算法:根据身高重建队列 (opens new window)中,我们再一次遇到了需要考虑两个维度的情况。

之前我们已经做过一道类似的了就是贪心算法:分发糖果 (opens new window),但本题比分发糖果难不少!

贪心算法:根据身高重建队列 (opens new window)中依然是要确定一边,然后在考虑另一边,两边一起考虑一定会蒙圈。

那么本题先确定k还是先确定h呢,也就是究竟先按h排序呢,还先按照k排序呢?

这里其实很考察大家的思考过程,如果按照k来从小到大排序,排完之后,会发现k的排列并不符合条件,身高也不符合条件,两个维度哪一个都没确定下来。

所以先从大到小按照h排个序,再来贪心k。

此时局部最优:优先按身高高的people的k来插入。插入操作过后的people满足队列属性。全局最优:最后都做完插入操作,整个队列满足题目队列属性。

局部最优可以推出全局最优,找不出反例,那么就来贪心。

-

总结

「代码随想录」里已经讲了十一道贪心题目了,大家可以发现在每一道题目的讲解中,我都是把什么是局部最优,和什么是全局最优说清楚。

虽然有时候感觉贪心就是常识,但如果真正是常识性的题目,其实是模拟题,就不是贪心算法了!例如贪心算法:加油站 (opens new window)中的贪心方法一,其实我就认为不是贪心算法,而是直接从全局最优的角度上来模拟,因为方法里没有体现局部最优的过程。

而且大家也会发现,贪心并没有想象中的那么简单,贪心往往妙的出其不意,触不及防!

16、根据身高重建队列(vector原理讲解)

-

大家都知道对于普通数组,一旦定义了大小就不能改变,例如int a[10];,这个数组a至多只能放10个元素,改不了的。

对于动态数组,就是可以不用关心初始时候的大小,可以随意往里放数据,那么耗时的原因就在于动态数组的底层实现。

动态数组为什么可以不受初始大小的限制,可以随意push_back数据呢?

首先vector的底层实现也是普通数组。

vector的大小有两个维度一个是size一个是capicity,size就是我们平时用来遍历vector时候用的,例如:

for (int i = 0; i < vec.size(); i++) { }而capicity是vector底层数组(就是普通数组)的大小,capicity可不一定就是size。

当insert数据的时候,如果已经大于capicity,capicity会成倍扩容,但对外暴漏的size其实仅仅是+1。

那么既然vector底层实现是普通数组,怎么扩容的?

就是重新申请一个二倍于原数组大小的数组,然后把数据都拷贝过去,并释放原数组内存。(对,就是这么原始粗暴的方法!)

原vector中的size和capicity相同都是3,初始化为1 2 3,此时要push_back一个元素4。

那么底层其实就要申请一个大小为6的普通数组,并且把原元素拷贝过去,释放原数组内存,注意图中底层数组的内存起始地址已经变了。

同时也注意此时capicity和size的变化,关键的地方我都标红了。

而在贪心算法:根据身高重建队列 (opens new window)中,我们使用vector来做insert的操作,此时大家可会发现,虽然表面上复杂度是O(n2),但是其底层都不知道额外做了多少次全量拷贝了,所以算上vector的底层拷贝,整体时间复杂度可以认为是O(n2 + t × n)级别的,t是底层拷贝的次数。

那么是不是可以直接确定好vector的大小,不让它在动态扩容了,例如在贪心算法:根据身高重建队列 (opens new window)中已经给出了有people.size这么多的人,可以定义好一个固定大小的vector,这样我们就可以控制vector,不让它底层动态扩容。

这种方法需要自己模拟插入的操作,不仅没有直接调用insert接口那么方便,需要手动模拟插入操作,而且效率也不高!

17、用最少数量的箭引爆气球

-

452. 用最少数量的箭引爆气球 - 力扣(LeetCode)

直觉上来看,貌似只射重叠最多的气球,用的弓箭一定最少,那么有没有当前重叠了三个气球,我射两个,留下一个和后面的一起射这样弓箭用的更少的情况呢?

尝试一下举反例,发现没有这种情况。

那么就试一试贪心吧!局部最优:当气球出现重叠,一起射,所用弓箭最少。全局最优:把所有气球射爆所用弓箭最少。

算法确定下来了,那么如何模拟气球射爆的过程呢?是在数组中移除元素还是做标记呢?

如果真实的模拟射气球的过程,应该射一个,气球数组就remove一个元素,这样最直观,毕竟气球被射了。

但仔细思考一下就发现:如果把气球排序之后,从前到后遍历气球,被射过的气球仅仅跳过就行了,没有必要让气球数组remove气球,只要记录一下箭的数量就可以了。

以上为思考过程,已经确定下来使用贪心了,那么开始解题。

为了让气球尽可能的重叠,需要对数组进行排序。

那么按照气球起始位置排序,还是按照气球终止位置排序呢?

其实都可以!只不过对应的遍历顺序不同,我就按照气球的起始位置排序了。

既然按照起始位置排序,那么就从前向后遍历气球数组,靠左尽可能让气球重复。

从前向后遍历遇到重叠的气球了怎么办?

如果气球重叠了,重叠气球中右边边界的最小值 之前的区间一定需要一个弓箭。

代码如下

class Solution { public: int findMinArrowShots(vector<vector<int>>& points) { int result = 1; sort(points.begin(), points.end(), [](const vector<int>& a, const vector<int>& b) { return a[0] < b[0]; }); for (int i = 1; i < points.size(); i++) { if (points[i][0] > points[i - 1][1]) { result++; } else { points[i][1] = min(points[i][1], points[i - 1][1]); } } return result; } };cmp函数要引用,这道题卡的比较死,建议都是引用,节省时间。

-

总结

这道题目贪心的思路很简单也很直接,就是重复的一起射了,但本题我认为是有难度的。

就算思路都想好了,模拟射气球的过程,很多同学真的要去模拟了,实时把气球从数组中移走,这么写的话就复杂了。

而且寻找重复的气球,寻找重叠气球最小右边界,其实都有代码技巧。

贪心题目有时候就是这样,看起来很简单,思路很直接,但是一写代码就感觉贼复杂无从下手。

这里其实是需要代码功底的,那代码功底怎么练?

多看多写多总结!

18、无重叠区间

-

相信很多同学看到这道题目都冥冥之中感觉要排序,但是究竟是按照右边界排序,还是按照左边界排序呢?

其实都可以。主要就是为了让区间尽可能的重叠。

我来按照右边界排序,从左向右记录非交叉区间的个数。最后用区间总数减去非交叉区间的个数就是需要移除的区间个数了。

此时问题就是要求非交叉区间的最大个数。

C++代码如下:右排序

class Solution { public: // 按照区间右边界排序 static bool cmp (const vector<int>& a, const vector<int>& b) { return a[1] < b[1]; } int eraseOverlapIntervals(vector<vector<int>>& intervals) { if (intervals.size() == 0) return 0; sort(intervals.begin(), intervals.end(), cmp); int count = 1; // 记录非交叉区间的个数 int end = intervals[0][1]; // 记录区间分割点 for (int i = 1; i < intervals.size(); i++) { if (end <= intervals[i][0]) { end = intervals[i][1]; count++; } } return intervals.size() - count; } };左排序

class Solution { public: int eraseOverlapIntervals(vector<vector<int>>& intervals) { int num = 0; sort(intervals.begin(), intervals.end(), [](const vector<int>& a, const vector<int>& b) { return a[0] < b[0]; }); for (int i = 1; i < intervals.size(); i++) { cout << "[" << intervals[i][0] << " " << intervals[i][1] << "]"; if (intervals[i][0] < intervals[i - 1][1]) { num++; intervals[i][1] = min(intervals[i][1], intervals[i - 1][1]); } } return num; } };本题其实和452.用最少数量的箭引爆气球 (opens new window)非常像,弓箭的数量就相当于是非交叉区间的数量,只要把弓箭那道题目代码里射爆气球的判断条件加个等号(认为[0,1][1,2]不是相邻区间),然后用总区间数减去弓箭数量 就是要移除的区间数量了。

把452.用最少数量的箭引爆气球 (opens new window)代码稍做修改,就可以AC本题。

19、划分字母区间

-

思路

一想到分割字符串就想到了回溯,但本题其实不用回溯去暴力搜索。

题目要求同一字母最多出现在一个片段中,那么如何把同一个字母的都圈在同一个区间里呢?

如果没有接触过这种题目的话,还挺有难度的。

在遍历的过程中相当于是要找每一个字母的边界,如果找到之前遍历过的所有字母的最远边界,说明这个边界就是分割点了。此时前面出现过所有字母,最远也就到这个边界了。

可以分为如下两步:

- 统计每一个字符最后出现的位置

- 从头遍历字符,并更新字符的最远出现下标,如果找到字符最远出现位置下标和当前下标相等了,则找到了分割点

明白原理之后,代码并不复杂,如下:

class Solution { public: vector<int> partitionLabels(string S) { int hash[27] = {0}; // i为字符,hash[i]为字符出现的最后位置 for (int i = 0; i < S.size(); i++) { // 统计每一个字符最后出现的位置 hash[S[i] - 'a'] = i; } vector<int> result; int left = 0; int right = 0; for (int i = 0; i < S.size(); i++) { right = max(right, hash[S[i] - 'a']); // 找到字符出现的最远边界 if (i == right) { result.push_back(right - left + 1); left = i + 1; } } return result; } }; -

补充

这里提供一种与452.用最少数量的箭引爆气球 (opens new window)、435.无重叠区间 (opens new window)相同的思路。

统计字符串中所有字符的起始和结束位置,记录这些区间(实际上也就是435.无重叠区间 (opens new window)题目里的输入),将区间按左边界从小到大排序,找到边界将区间划分成组,互不重叠。找到的边界就是答案。

class Solution { public: static bool cmp(vector<int> &a, vector<int> &b) { return a[0] < b[0]; } // 记录每个字母出现的区间 vector<vector<int>> countLabels(string s) { vector<vector<int>> hash(26, vector<int>(2, INT_MIN)); vector<vector<int>> hash_filter; for (int i = 0; i < s.size(); ++i) { if (hash[s[i] - 'a'][0] == INT_MIN) { hash[s[i] - 'a'][0] = i; } hash[s[i] - 'a'][1] = i; } // 去除字符串中未出现的字母所占用区间 for (int i = 0; i < hash.size(); ++i) { if (hash[i][0] != INT_MIN) { hash_filter.push_back(hash[i]); } } return hash_filter; } vector<int> partitionLabels(string s) { vector<int> res; // 这一步得到的 hash 即为无重叠区间题意中的输入样例格式:区间列表 // 只不过现在我们要求的是区间分割点 vector<vector<int>> hash = countLabels(s); // 按照左边界从小到大排序 sort(hash.begin(), hash.end(), cmp); // 记录最大右边界 int rightBoard = hash[0][1]; int leftBoard = 0; for (int i = 1; i < hash.size(); ++i) { // 由于字符串一定能分割,因此, // 一旦下一区间左边界大于当前右边界,即可认为出现分割点 if (hash[i][0] > rightBoard) { res.push_back(rightBoard - leftBoard + 1); leftBoard = hash[i][0]; } rightBoard = max(rightBoard, hash[i][1]); } // 最右端 res.push_back(rightBoard - leftBoard + 1); return res; } };

20、合并区间

-

本题的本质其实还是判断重叠区间问题。

大家如果认真做题的话,话发现和我们刚刚讲过的452. 用最少数量的箭引爆气球 (opens new window)和 435. 无重叠区间 (opens new window)都是一个套路。

这几道题都是判断区间重叠,区别就是判断区间重叠后的逻辑,本题是判断区间重贴后要进行区间合并。

所以一样的套路,先排序,让所有的相邻区间尽可能的重叠在一起,按左边界,或者右边界排序都可以,处理逻辑稍有不同。

-

左边界从小到大排序

class Solution { public: vector<vector<int>> merge(vector<vector<int>>& intervals) { vector<vector<int>> result; if (intervals.size() == 0) return result; // 区间集合为空直接返回 // 排序的参数使用了lambda表达式 sort(intervals.begin(), intervals.end(), [](const vector<int>& a, const vector<int>& b){return a[0] < b[0];}); // 第一个区间就可以放进结果集里,后面如果重叠,在result上直接合并 result.push_back(intervals[0]); for (int i = 1; i < intervals.size(); i++) { if (result.back()[1] >= intervals[i][0]) { // 发现重叠区间 // 合并区间,只更新右边界就好,因为result.back()的左边界一定是最小值,因为我们按照左边界排序的 result.back()[1] = max(result.back()[1], intervals[i][1]); } else { result.push_back(intervals[i]); // 区间不重叠 } } return result; } }; -

右边界从小到大排序

class Solution { public: vector<vector<int>> merge(vector<vector<int>>& intervals) { vector<vector<int>> result; int n = intervals.size(); if (n == 0) { return result; } sort(intervals.begin(), intervals.end(), [](vector<int> a, vector<int> b) { return a[1] < b[1]; }); int st = intervals[n - 1][0]; int en = intervals[n - 1][1]; for (int i = n - 1; i > 0; i--) { if (intervals[i][1] - st < intervals[i][1] - intervals[i - 1][1]) { result.push_back({st, en}); st = intervals[i - 1][0]; en = intervals[i - 1][1]; } else { st = min(st, intervals[i - 1][0]); } } result.push_back({st, en}); return result; } };

21、贪心周总结

-

周一

在贪心算法:用最少数量的箭引爆气球 (opens new window)中,我们开始讲解了重叠区间问题,用最少的弓箭射爆所有气球,其本质就是找到最大的重叠区间。

按照左边界进行排序后,如果气球重叠了,重叠气球中右边边界的最小值 之前的区间一定需要一个弓箭

模拟射气球的过程,很多同学真的要去模拟了,实时把气球从数组中移走,这么写的话就复杂了,从前向后遍历重复的只要跳过就可以的。

-

周二

在贪心算法:无重叠区间 (opens new window)中要去掉最少的区间,来让所有区间没有重叠。

我来按照右边界排序,从左向右记录非交叉区间的个数。最后用区间总数减去非交叉区间的个数就是需要移除的区间个数了。

细心的同学就发现了,此题和 贪心算法:用最少数量的箭引爆气球 (opens new window)非常像。

弓箭的数量就相当于是非交叉区间的数量,只要把弓箭那道题目代码里射爆气球的判断条件加个等号(认为[0,1][1,2]不是相邻区间),然后用总区间数减去弓箭数量 就是要移除的区间数量了。

把贪心算法:用最少数量的箭引爆气球 (opens new window)代码稍做修改,就可以AC本题。

-

周三

贪心算法:划分字母区间 (opens new window)中我们要把这个字符串划分为尽可能多的片段,同一字母最多出现在一个片段中。

这道题目leetcode上标的是贪心,其实我不认为是贪心,因为没感受到局部最优和全局最优的关系。

但不影响这是一道好题,思路很不错,通过字符出现最远距离取并集的方法,把出现过的字符都圈到一个区间里。

解题过程分如下两步:

- 统计每一个字符最后出现的位置

- 从头遍历字符,并更新字符的最远出现下标,如果找到字符最远出现位置下标和当前下标相等了,则找到了分割点

-

周四

贪心算法:合并区间 (opens new window)中要合并所有重叠的区间。

相信如果录友们前几天区间问题的题目认真练习了,今天题目就应该算简单一些了。

按照左边界排序,排序之后局部最优:每次合并都取最大的右边界,这样就可以合并更多的区间了,整体最优:合并所有重叠的区间。

具体操作:按照左边界从小到大排序之后,如果 intervals[i][0] < intervals[i - 1][1] 即intervals[i]左边界 < intervals[i - 1]右边界,则一定有重复,因为intervals[i]的左边界一定是大于等于intervals[i - 1]的左边界。

22、单调递增的数字

-

题目要求小于等于N的最大单调递增的整数,那么拿一个两位的数字来举例。

例如:98,一旦出现strNum[i - 1] > strNum[i]的情况(非单调递增),首先想让strNum[i - 1]--,然后strNum[i]给为9,这样这个整数就是89,即小于98的最大的单调递增整数。

这一点如果想清楚了,这道题就好办了。

此时是从前向后遍历还是从后向前遍历呢?

从前向后遍历的话,遇到strNum[i - 1] > strNum[i]的情况,让strNum[i - 1]减一,但此时如果strNum[i - 1]减一了,可能又小于strNum[i - 2]。

这么说有点抽象,举个例子,数字:332,从前向后遍历的话,那么就把变成了329,此时2又小于了第一位的3了,真正的结果应该是299。

那么从后向前遍历,就可以重复利用上次比较得出的结果了,从后向前遍历332的数值变化为:332 -> 329 -> 299

确定了遍历顺序之后,那么此时局部最优就可以推出全局,找不出反例,试试贪心。

C++代码如下:

class Solution { public: int monotoneIncreasingDigits(int N) { string strNum = to_string(N); // flag用来标记赋值9从哪里开始 // 设置为这个默认值,为了防止第二个for循环在flag没有被赋值的情况下执行 int flag = strNum.size(); for (int i = strNum.size() - 1; i > 0; i--) { if (strNum[i - 1] > strNum[i] ) { flag = i; strNum[i - 1]--; } } for (int i = flag; i < strNum.size(); i++) { strNum[i] = '9'; } return stoi(strNum); } };最后代码实现的时候,也需要一些技巧,例如用一个flag来标记从哪里开始赋值9。

23、监控二叉树

-

这道题目首先要想,如何放置,才能让摄像头最小的呢?

从题目中示例,其实可以得到启发,我们发现题目示例中的摄像头都没有放在叶子节点上!

这是很重要的一个线索,摄像头可以覆盖上中下三层,如果把摄像头放在叶子节点上,就浪费的一层的覆盖。

所以把摄像头放在叶子节点的父节点位置,才能充分利用摄像头的覆盖面积。

那么有同学可能问了,为什么不从头结点开始看起呢,为啥要从叶子节点看呢?

因为头结点放不放摄像头也就省下一个摄像头, 叶子节点放不放摄像头省下了的摄像头数量是指数阶别的。

所以我们要从下往上看,局部最优:让叶子节点的父节点安摄像头,所用摄像头最少,整体最优:全部摄像头数量所用最少!

局部最优推出全局最优,找不出反例,那么就按照贪心来!

此时,大体思路就是从低到上,先给叶子节点父节点放个摄像头,然后隔两个节点放一个摄像头,直至到二叉树头结点。

此时这道题目还有两个难点:

- 二叉树的遍历,后序遍历

- 如何隔两个节点放一个摄像头

如何隔两个节点放一个摄像头,此时需要状态转移的公式,大家不要和动态的状态转移公式混到一起,本题状态转移没有择优的过程,就是单纯的状态转移!

来看看这个状态应该如何转移,先来看看每个节点可能有几种状态:

有如下三种:

- 该节点无覆盖

- 本节点有摄像头

- 本节点有覆盖

我们分别有三个数字来表示:

- 0:该节点无覆盖

- 1:本节点有摄像头

- 2:本节点有覆盖

大家应该找不出第四个节点的状态了。

所以空节点的状态只能是有覆盖,这样就可以在叶子节点的父节点放摄像头了

递归的函数,以及终止条件已经确定了,再来看单层逻辑处理。

主要有如下四类情况:

- 情况1:左右节点都有覆盖

左孩子有覆盖,右孩子有覆盖,那么此时中间节点应该就是无覆盖的状态了。

- 情况2:左右节点至少有一个无覆盖的情况

如果是以下情况,则中间节点(父节点)应该放摄像头:

- left == 0 && right == 0 左右节点无覆盖

- left == 1 && right == 0 左节点有摄像头,右节点无覆盖

- left == 0 && right == 1 左节点有无覆盖,右节点摄像头

- left == 0 && right == 2 左节点无覆盖,右节点覆盖

- left == 2 && right == 0 左节点覆盖,右节点无覆盖

这个不难理解,毕竟有一个孩子没有覆盖,父节点就应该放摄像头。

此时摄像头的数量要加一,并且return 1,代表中间节点放摄像头。

- 情况3:左右节点至少有一个有摄像头

如果是以下情况,其实就是 左右孩子节点有一个有摄像头了,那么其父节点就应该是2(覆盖的状态)

-

left == 1 && right == 2 左节点有摄像头,右节点有覆盖

-

left == 2 && right == 1 左节点有覆盖,右节点有摄像头

-

left == 1 && right == 1 左右节点都有摄像头

-

情况4:头结点没有覆盖

以上都处理完了,递归结束之后,可能头结点 还有一个无覆盖的情况,

-

代码

// 版本一 class Solution { private: int result; int traversal(TreeNode* cur) { // 空节点,该节点有覆盖 if (cur == NULL) return 2; int left = traversal(cur->left); // 左 int right = traversal(cur->right); // 右 // 情况1 // 左右节点都有覆盖 if (left == 2 && right == 2) return 0; // 情况2 // left == 0 && right == 0 左右节点无覆盖 // left == 1 && right == 0 左节点有摄像头,右节点无覆盖 // left == 0 && right == 1 左节点有无覆盖,右节点摄像头 // left == 0 && right == 2 左节点无覆盖,右节点覆盖 // left == 2 && right == 0 左节点覆盖,右节点无覆盖 if (left == 0 || right == 0) { result++; return 1; } // 情况3 // left == 1 && right == 2 左节点有摄像头,右节点有覆盖 // left == 2 && right == 1 左节点有覆盖,右节点有摄像头 // left == 1 && right == 1 左右节点都有摄像头 // 其他情况前段代码均已覆盖 if (left == 1 || right == 1) return 2; // 以上代码我没有使用else,主要是为了把各个分支条件展现出来,这样代码有助于读者理解 // 这个 return -1 逻辑不会走到这里。 return -1; } public: int minCameraCover(TreeNode* root) { result = 0; // 情况4 if (traversal(root) == 0) { // root 无覆盖 result++; } return result; } };精简版

// 版本二 class Solution { private: int result; int traversal(TreeNode* cur) { if (cur == NULL) return 2; int left = traversal(cur->left); // 左 int right = traversal(cur->right); // 右 if (left == 2 && right == 2) return 0; else if (left == 0 || right == 0) { result++; return 1; } else return 2; } public: int minCameraCover(TreeNode* root) { result = 0; if (traversal(root) == 0) { // root 无覆盖 result++; } return result; } }; -

总结

本题的难点首先是要想到贪心的思路,然后就是遍历和状态推导。

在二叉树上进行状态推导,其实难度就上了一个台阶了,需要对二叉树的操作非常娴熟。

这道题目是名副其实的hard,大家感受感受。

24、贪心算法总结篇

动态规划

1、动态规划理论基础

-

什么是动态规划

动态规划,英文:Dynamic Programming,简称DP,如果某一问题有很多重叠子问题,使用动态规划是最有效的。

所以动态规划中每一个状态一定是由上一个状态推导出来的,这一点就区分于贪心,贪心没有状态推导,而是从局部直接选最优的,

在关于贪心算法,你该了解这些! (opens new window)中我举了一个背包问题的例子。

例如:有N件物品和一个最多能背重量为W 的背包。第i件物品的重量是weight[i],得到的价值是value[i] 。每件物品只能用一次,求解将哪些物品装入背包里物品价值总和最大。

动态规划中dp[j]是由dp[j-weight[i]]推导出来的,然后取max(dp[j], dp[j - weight[i]] + value[i])。

但如果是贪心呢,每次拿物品选一个最大的或者最小的就完事了,和上一个状态没有关系。

所以贪心解决不了动态规划的问题。

其实大家也不用死扣动规和贪心的理论区别,后面做做题目自然就知道了。

而且很多讲解动态规划的文章都会讲最优子结构啊和重叠子问题啊这些,这些东西都是教科书的上定义,晦涩难懂而且不实用。

大家知道动规是由前一个状态推导出来的,而贪心是局部直接选最优的,对于刷题来说就够用了。

上述提到的背包问题,后序会详细讲解。

-

动态规划的解题步骤

做动规题目的时候,很多同学会陷入一个误区,就是以为把状态转移公式背下来,照葫芦画瓢改改,就开始写代码,甚至把题目AC之后,都不太清楚dp[i]表示的是什么。

这就是一种朦胧的状态,然后就把题给过了,遇到稍稍难一点的,可能直接就不会了,然后看题解,然后继续照葫芦画瓢陷入这种恶性循环中。

状态转移公式(递推公式)是很重要,但动规不仅仅只有递推公式。

对于动态规划问题,我将拆解为如下五步曲,这五步都搞清楚了,才能说把动态规划真的掌握了!

- 确定dp数组(dp table)以及下标的含义

- 确定递推公式

- dp数组如何初始化

- 确定遍历顺序

- 举例推导dp数组

一些同学可能想为什么要先确定递推公式,然后在考虑初始化呢?

因为一些情况是递推公式决定了dp数组要如何初始化!

后面的讲解中我都是围绕着这五点来进行讲解。

可能刷过动态规划题目的同学可能都知道递推公式的重要性,感觉确定了递推公式这道题目就解出来了。

其实 确定递推公式 仅仅是解题里的一步而已!

一些同学知道递推公式,但搞不清楚dp数组应该如何初始化,或者正确的遍历顺序,以至于记下来公式,但写的程序怎么改都通过不了。

后序的讲解的大家就会慢慢感受到这五步的重要性了

-

动态规划应该如何debug

相信动规的题目,很大部分同学都是这样做的。

看一下题解,感觉看懂了,然后照葫芦画瓢,如果能正好画对了,万事大吉,一旦要是没通过,就怎么改都通过不了,对 dp数组的初始化,递推公式,遍历顺序,处于一种黑盒的理解状态。

写动规题目,代码出问题很正常!

找问题的最好方式就是把dp数组打印出来,看看究竟是不是按照自己思路推导的!

一些同学对于dp的学习是黑盒的状态,就是不清楚dp数组的含义,不懂为什么这么初始化,递推公式背下来了,遍历顺序靠习惯就是这么写的,然后一鼓作气写出代码,如果代码能通过万事大吉,通过不了的话就凭感觉改一改。

这是一个很不好的习惯!

做动规的题目,写代码之前一定要把状态转移在dp数组的上具体情况模拟一遍,心中有数,确定最后推出的是想要的结果。

然后再写代码,如果代码没通过就打印dp数组,看看是不是和自己预先推导的哪里不一样。

如果打印出来和自己预先模拟推导是一样的,那么就是自己的递归公式、初始化或者遍历顺序有问题了。

如果和自己预先模拟推导的不一样,那么就是代码实现细节有问题。

这样才是一个完整的思考过程,而不是一旦代码出问题,就毫无头绪的东改改西改改,最后过不了,或者说是稀里糊涂的过了。

这也是我为什么在动规五步曲里强调推导dp数组的重要性。

举个例子哈:在「代码随想录」刷题小分队微信群里,一些录友可能代码通过不了,会把代码抛到讨论群里问:我这里代码都已经和题解一模一样了,为什么通过不了呢?

发出这样的问题之前,其实可以自己先思考这三个问题:

- 这道题目我举例推导状态转移公式了么?

- 我打印dp数组的日志了么?

- 打印出来了dp数组和我想的一样么?

如果这灵魂三问自己都做到了,基本上这道题目也就解决了,或者更清晰的知道自己究竟是哪一点不明白,是状态转移不明白,还是实现代码不知道该怎么写,还是不理解遍历dp数组的顺序。

然后在问问题,目的性就很强了,群里的小伙伴也可以快速知道提问者的疑惑了。

注意这里不是说不让大家问问题哈, 而是说问问题之前要有自己的思考,问题要问到点子上!

大家工作之后就会发现,特别是大厂,问问题是一个专业活,是的,问问题也要体现出专业!

如果问同事很不专业的问题,同事们会懒的回答,领导也会认为你缺乏思考能力,这对职场发展是很不利的。

所以大家在刷题的时候,就锻炼自己养成专业提问的好习惯。

-

总结

这一篇是动态规划的整体概述,讲解了什么是动态规划,动态规划的解题步骤,以及如何debug。

动态规划是一个很大的领域,今天这一篇讲解的内容是整个动态规划系列中都会使用到的一些理论基础。

在后序讲解中针对某一具体问题,还会讲解其对应的理论基础,例如背包问题中的01背包,leetcode上的题目都是01背包的应用,而没有纯01背包的问题,那么就需要在把对应的理论知识讲解一下。

大家会发现,我讲解的理论基础并不是教科书上各种动态规划的定义,错综复杂的公式。

这里理论基础篇已经是非常偏实用的了,每个知识点都是在解题实战中非常有用的内容,大家要重视起来哈。

2、斐波那契数

-

斐波那契数列大家应该非常熟悉不过了,非常适合作为动规第一道题目来练练手。

因为这道题目比较简单,可能一些同学并不需要做什么分析,直接顺手一写就过了。

但「代码随想录」的风格是:简单题目是用来加深对解题方法论的理解的。

通过这道题目让大家可以初步认识到,按照动规五部曲是如何解题的。

对于动规,如果没有方法论的话,可能简单题目可以顺手一写就过,难一点就不知道如何下手了。

所以我总结的动规五部曲,是要用来贯穿整个动态规划系列的,就像之前讲过二叉树系列的递归三部曲 (opens new window),回溯法系列的回溯三部曲 (opens new window)一样。后面慢慢大家就会体会到,动规五部曲方法的重要性。

-

五部曲

动规五部曲:

这里我们要用一个一维dp数组来保存递归的结果

-

确定dp数组以及下标的含义

dp[i]的定义为:第i个数的斐波那契数值是dp[i]

-

确定递推公式

为什么这是一道非常简单的入门题目呢?

因为题目已经把递推公式直接给我们了:状态转移方程 dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2];

-

dp数组如何初始化

-

确定遍历顺序

从递归公式dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2];中可以看出,dp[i]是依赖 dp[i - 1] 和 dp[i - 2],那么遍历的顺序一定是从前到后遍历的

-

举例推导dp数组

按照这个递推公式dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2],我们来推导一下,当N为10的时候,dp数组应该是如下的数列:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

如果代码写出来,发现结果不对,就把dp数组打印出来看看和我们推导的数列是不是一致的。

-

-

实现

class Solution { public: int fib(int N) { if (N <= 1) return N; vector<int> dp(N + 1); dp[0] = 0; dp[1] = 1; for (int i = 2; i <= N; i++) { dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2]; } return dp[N]; } };当然可以发现,我们只需要维护两个数值就可以了,不需要记录整个序列。

代码如下:

class Solution { public: int fib(int N) { if (N <= 1) return N; int dp[2]; dp[0] = 0; dp[1] = 1; for (int i = 2; i <= N; i++) { int sum = dp[0] + dp[1]; dp[0] = dp[1]; dp[1] = sum; } return dp[1]; } }; -

总结

斐波那契数列这道题目是非常基础的题目,我在后面的动态规划的讲解中将会多次提到斐波那契数列!

这里我严格按照关于动态规划,你该了解这些! (opens new window)中的动规五部曲来分析了这道题目,一些分析步骤可能同学感觉没有必要搞的这么复杂,代码其实上来就可以撸出来。

但我还是强调一下,简单题是用来掌握方法论的,动规五部曲将在接下来的动态规划讲解中发挥重要作用,敬请期待!

3、爬楼梯

-

- 确定dp数组以及下标的含义

dp[i]: 爬到第i层楼梯,有dp[i]种方法

2.确定递推公式

如何可以推出dp[i]呢?

从dp[i]的定义可以看出,dp[i] 可以有两个方向推出来。

首先是dp[i - 1],上i-1层楼梯,有dp[i - 1]种方法,那么再一步跳一个台阶不就是dp[i]了么。

还有就是dp[i - 2],上i-2层楼梯,有dp[i - 2]种方法,那么再一步跳两个台阶不就是dp[i]了么。

那么dp[i]就是 dp[i - 1]与dp[i - 2]之和!

所以dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2] 。

在推导dp[i]的时候,一定要时刻想着dp[i]的定义,否则容易跑偏。

这体现出确定dp数组以及下标的含义的重要性!

- dp数组如何初始化

再回顾一下dp[i]的定义:爬到第i层楼梯,有dp[i]种方法。

那么i为0,dp[i]应该是多少呢,这个可以有很多解释,但基本都是直接奔着答案去解释的。

例如强行安慰自己爬到第0层,也有一种方法,什么都不做也就是一种方法即:dp[0] = 1,相当于直接站在楼顶。

但总有点牵强的成分。

那还这么理解呢:我就认为跑到第0层,方法就是0啊,一步只能走一个台阶或者两个台阶,然而楼层是0,直接站楼顶上了,就是不用方法,dp[0]就应该是0.

其实这么争论下去没有意义,大部分解释说dp[0]应该为1的理由其实是因为dp[0]=1的话在递推的过程中i从2开始遍历本题就能过,然后就往结果上靠去解释dp[0] = 1。

从dp数组定义的角度上来说,dp[0] = 0 也能说得通。

需要注意的是:题目中说了n是一个正整数,题目根本就没说n有为0的情况。

所以本题其实就不应该讨论dp[0]的初始化!

我相信dp[1] = 1,dp[2] = 2,这个初始化大家应该都没有争议的。

所以我的原则是:不考虑dp[0]如何初始化,只初始化dp[1] = 1,dp[2] = 2,然后从i = 3开始递推,这样才符合dp[i]的定义。

- 确定遍历顺序

从递推公式dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2];中可以看出,遍历顺序一定是从前向后遍历的

-

举例推导dp数组

如果代码出问题了,就把dp table 打印出来,看看究竟是不是和自己推导的一样。

此时大家应该发现了,这不就是斐波那契数列么!

唯一的区别是,没有讨论dp[0]应该是什么,因为dp[0]在本题没有意义!

-

代码

// 版本一 class Solution { public: int climbStairs(int n) { if (n <= 1) return n; // 因为下面直接对dp[2]操作了,防止空指针 vector<int> dp(n + 1); dp[1] = 1; dp[2] = 2; for (int i = 3; i <= n; i++) { // 注意i是从3开始的 dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2]; } return dp[n]; } };当然依然也可以,优化一下空间复杂度,代码如下:

// 版本二 class Solution { public: int climbStairs(int n) { if (n <= 1) return n; int dp[3]; dp[1] = 1; dp[2] = 2; for (int i = 3; i <= n; i++) { int sum = dp[1] + dp[2]; dp[1] = dp[2]; dp[2] = sum; } return dp[2]; } }; -

拓展

这道题目还可以继续深化,就是一步一个台阶,两个台阶,三个台阶,直到 m个台阶,有多少种方法爬到n阶楼顶。

这又有难度了,这其实是一个完全背包问题,但力扣上没有这种题目,所以后续我在讲解背包问题的时候,今天这道题还会从背包问题的角度上来再讲一遍。

-

总结

本题,就需要逐个分析了,大家现在应该初步感受出关于动态规划,你该了解这些! (opens new window)里给出的动规五部曲了。

简单题是用来掌握方法论的,例如昨天斐波那契的题目够简单了吧,但昨天和今天可以使用一套方法分析出来的,这就是方法论!

4、使用最小花费爬楼梯

-

题目中说 “你可以选择从下标为 0 或下标为 1 的台阶开始爬楼梯” 也就是相当于 跳到 下标 0 或者 下标 1 是不花费体力的, 从 下标 0 下标1 开始跳就要花费体力了。

- 确定dp数组以及下标的含义

使用动态规划,就要有一个数组来记录状态,本题只需要一个一维数组dp[i]就可以了。

dp[i]的定义:到达第i台阶所花费的最少体力为dp[i]。

对于dp数组的定义,大家一定要清晰!

- 确定递推公式

可以有两个途径得到dp[i],一个是dp[i-1] 一个是dp[i-2]。

dp[i - 1] 跳到 dp[i] 需要花费 dp[i - 1] + cost[i - 1]。

dp[i - 2] 跳到 dp[i] 需要花费 dp[i - 2] + cost[i - 2]。

那么究竟是选从dp[i - 1]跳还是从dp[i - 2]跳呢?

一定是选最小的,所以dp[i] = min(dp[i - 1] + cost[i - 1], dp[i - 2] + cost[i - 2]);

- dp数组如何初始化

看一下递归公式,dp[i]由dp[i - 1],dp[i - 2]推出,既然初始化所有的dp[i]是不可能的,那么只初始化dp[0]和dp[1]就够了,其他的最终都是dp[0]dp[1]推出。

那么 dp[0] 应该是多少呢? 根据dp数组的定义,到达第0台阶所花费的最小体力为dp[0],那么有同学可能想,那dp[0] 应该是 cost[0],例如 cost = [1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 100, 1] 的话,dp[0] 就是 cost[0] 应该是1。

这里就要说明本题力扣为什么改题意,而且修改题意之后 就清晰很多的原因了。