【学习笔记】杨表

参考:

- 袁方舟《浅谈杨氏矩阵在信息学竞赛中的应用》

- 尺子姐姐的博客

- wikipedia - Young tableau

声明:由于本人太菜等不可抗力因素,本文略过了很多部分的证明,重点在于介绍杨表的应用。如果想了解一些结论的证明,可以前往上面的链接。

如果有好题或者更多杨表的应用,欢迎补充!

杨表

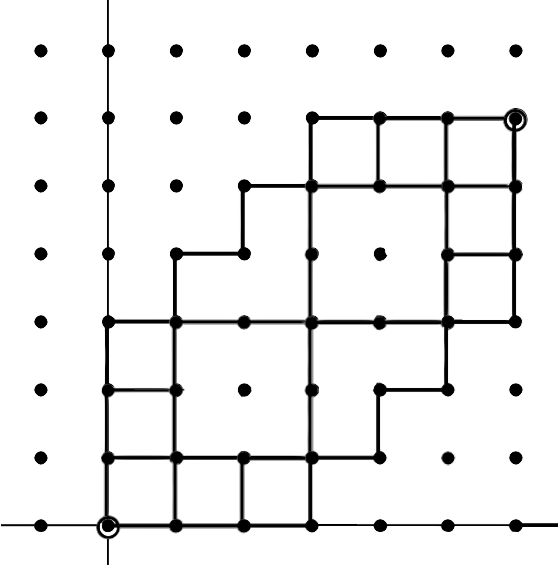

杨图

杨图是一个有限的单元格集合,每一行左对齐,且每一行的长度从上到下不严格递减。

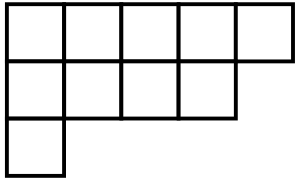

我们可以用一个集合 \(\lambda\) 表示一个杨图从上到下的每行单元格数量的集合,比如 \(\lambda = (5,4,1)\) 就长这样:

杨图的每个单元格 \((x,y)\) 有臂长、腿长、勾长:

-

臂长为这个单元格右面的单元格个数;

-

腿长为这个单元格下面的单元格个数;

-

勾长(即 hook/钩子 的长,通常用 \(h_\lambda\) 表示)为这个单元格及其右面、下面的单元格总数,所以有 \(勾长=臂长+1+腿长\)。

杨表

杨表就是填充了内容的杨图。一般就是填正整数。

具体地,有:

-

严格杨表:满足每列数字严格递增、每行数字严格递增;

-

非严格杨表:满足每列数字严格递增、每行数字非严格递增;

建表

RSK 插入算法由 Robinson、Schensted、Knuth 提出,可将 \(k\) 插入杨表 \(S\) 中,算法流程如下:

-

移动到第一行。

-

在该行中找到 \(>k\) 的最小数 \(k'\)。

-

如果 \(k'\) 存在,将原本是 \(k'\) 的单元格替换为 \(k\),然后令 \(k\gets k'\),移动到下一行并重复步骤二。

否则,将 \(k\) 放到该行末尾。

容易证明在上述算法过后,\(S\) 仍然是半标准杨表。

容易使用 \(n\) 个 vector 维护以上过程,时间 \(\mathcal{O}(n^2\log n)\)。

考虑只维护前 \(\sqrt{n}\) 行、前 \(\sqrt{n}\) 列。前者直接在插入时大于 \(\sqrt{n}\) 时结束即可,后者考虑将序列翻转然后做同样的事情(定理,序列翻转,杨表也沿对角线翻折,可以用后面要讲的 LIS 问题理解;另外符号要换成大于等于,因为原杨表可能是半标准的)。

如此一来,可以用两个杨表拼起来以达到我们的需求,做到修改+查询 \(\mathcal{O}(n\sqrt{n}\log n)\)。

LIS 问题

若将排列 \(a_i\) 按 RSK 插入算法依次插入得到杨表 \(S\),有性质:

-

第一行长度为 LIS 长度。

-

第一列长度为 LDS 长度。

-

前 \(k\) 行长度为 最长的“LDS 长度不超过 \(k\)”的子序列 长度。

-

前 \(k\) 列长度为 最长的“LIS 长度不超过 \(k\)”的子序列 长度。

注意,以上都只是长度,不代表杨表中的内容是一组 LIS/LDS。

如果不是排列,LIS 就变为了 LNDS(不上升)。

[CTSC2017] 最长上升子序列

离线之后,用结论直接转为求杨表前 \(k\) 列格数。因为题目要求序列(而不是排列) LIS,所以符号应为 >=。相应的,反杨表用 >。

用根号的 trick 维护,注意由于要实时维护前缀杨表,所以可以把翻转改成反转。时间复杂度 \(\mathcal{O}(n\sqrt{n}\log n)\)。

点击查看代码

// Author: Aquizahv

#include <bits/stdc++.h>

#define ll long long

#define inf 0x3f3f3f3f

#define lnf 0x3f3f3f3f3f3f3f3f

using namespace std;

const int N = 5e4 + 5, B = 223, QQ = 2e5 + 5;

int n, Q, a[N], ans[QQ];

vector<pair<int, int> > q[N];

struct young

{

vector<int> a[N];

int op;

int comp(int x, int y)

{

return x < y ? -1 : (x == y ? 0 : 1);

}

bool cmp(int x, int y)

{

return comp(x, y) >= op;

}

void insert(int i, int x)

{

if (i > B)

return;

if (a[i].empty() || !cmp(a[i].back(), x))

{

a[i].push_back(x);

return;

}

int j = (op == 1 ? upper_bound(a[i].begin(), a[i].end(), x) : lower_bound(a[i].begin(), a[i].end(), x)) - a[i].begin();

insert(i + 1, a[i][j]);

a[i][j] = x;

}

void print(int i) // 调试用

{

if (a[i].empty())

return;

for (auto x : a[i])

printf("%d ", x);

puts("");

print(i + 1);

}

} s, t;

int main()

{

cin >> n >> Q;

for (int i = 1; i <= n; i++)

scanf("%d", a + i);

s.op = 0, t.op = 1;

int m, k;

for (int i = 1; i <= Q; i++)

scanf("%d%d", &m, &k), q[m].push_back({k, i});

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

s.insert(1, a[i]), t.insert(1, -a[i]);

for (auto j : q[i])

{

k = j.first;

for (int l = 1; l <= min(B, k); l++)

ans[j.second] += t.a[l].size();

if (k > B)

for (int l = 1; l <= B; l++)

if (s.a[l].size() > B)

ans[j.second] += min(k, int(s.a[l].size())) - B;

}

}

for (int i = 1; i <= Q; i++)

printf("%d\n", ans[i]);

return 0;

}

钩子公式

其一

将一个排列填入一个形状为 \(\lambda\) 的标准杨表的种数为

其中 \(h_\lambda\) 表示第 \(i\) 行第 \(j\) 列的格子的勾长。

有点难证,这里不证。

容易做到 \(O(n)\),可参考 例题P4484 的代码。

其二

将一个每个元素为 \(1\sim r\) 的正整数的序列填入一个形状为 \(\lambda\) 的半标准杨表的种数为

也可同理做到 \(O(n)\)。

如果要填入标准杨表,就把标准杨表第 \(i\) 列减去 \(i\),转为填入 \(0\sim r-列数\) 的半标准杨表。

如果行之间也允许非严格递增(就叫 ta 半半标准杨表吧)的话也同理,考虑在半半标准杨表中第 \(i\) 行加上 \(i\) 之后转为 \(0\sim r+m\) 的半标准杨表。

Robinson-Schensted correspondence

\(1\) 到 \(n\) 的排列和一对内容为 \(1\) 到 \(n\) 排列并且形状相同的标准杨表 \((P,Q)\) 一一对应,即

其中 \(\lambda\vdash n\) 表示形状 \(\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_m)\) 为 \(n\) 的一个整数拆分。

P4484 [BJWC2018] 最长上升子序列

考虑排列与杨表对的双射,转化为枚举杨表对。此时 LIS 就是第一行长度,即 \(\lambda_1\)。答案就是

不考虑逆元的计算,时间复杂度 \(O(p(n)n)\)。

其中 \(p(n)\) 为 \(n\) 的整数拆分数,是亚指数级的。我打了一张 \(p(n)\) 的表:

| n | p(n) |

|---|---|

| 10 | 42 |

| 15 | 176 |

| 20 | 627 |

| 30 | 5604 |

| 50 | 204226 |

| 75 | 8118264 |

| 100 | 190569292 |

| 125 | 3163127352 |

| 150 | 40853235313 |

| 175 | 435157697830 |

| 200 | 3972999029388 |

因此通过此题绰绰有余,甚至可以跑过 \(n=50\)。

点击查看代码

// Author: Aquizahv

#include <bits/stdc++.h>

#define ll long long

#define inf 0x3f3f3f3f

#define lnf 0x3f3f3f3f3f3f3f3f

using namespace std;

const int N = 35, MOD = 998244353;

inline int A(int x, int y) { return x + y >= MOD ? x + y - MOD : x + y; }

inline int S(int x, int y) { return A(x, MOD - y); }

inline int W(int x, int y) { return 1ll * x * y % MOD; }

inline int P(int x, int y) { int res = 1, t = x % MOD;

while (y) { if (y & 1) res = W(res, t);

t = W(t, t); y >>= 1; }

return res; }

inline int D(int x, int y) { return W(x, P(y, MOD - 2)); }

inline int Q(int x) { return W(x, x); }

vector<int> lb;

int n, cnt[N], ans;

int f()

{

memset(cnt, 0, sizeof(cnt));

for (int i : lb)

cnt[i]++;

for (int i = n; i >= 1; i--)

cnt[i] += cnt[i + 1];

int res = 1;

for (int i = 0; i < lb.size(); i++)

{

for (int j = 1; j <= lb[i]; j++)

res = W(res, cnt[j] - i + lb[i] - j);

}

return D(1, res);

}

void dfs(int dep, int sum)

{

if (dep == 1)

{

while (sum < n)

lb.push_back(1), sum++;

ans = A(ans, W(lb[0], Q(f())));

while (!lb.empty() && lb.back() == 1)

lb.pop_back();

return;

}

for (; sum <= n; sum += dep, lb.push_back(dep))

dfs(dep - 1, sum);

while (!lb.empty() && lb.back() == dep)

lb.pop_back();

}

int main()

{

cin >> n;

dfs(n, 0);

for (int i = 1; i <= n; i++)

ans = W(ans, i);

cout << ans << endl;

return 0;

}

一个 Trick

一个填入排列的杨表,如果从大往小删(直接删除,其余格子不变),不难发现每刻都是杨表。

考虑把原杨表的外轮廓表示出来,即从左下往右上走,向右走记为 1,向上走记为 0。则每次删除相当于交换一对相邻的 10。因此一个杨表的大小也等于外轮廓 0/1 序列的逆序对数。

应用:HackerRank - Triomio Tiling

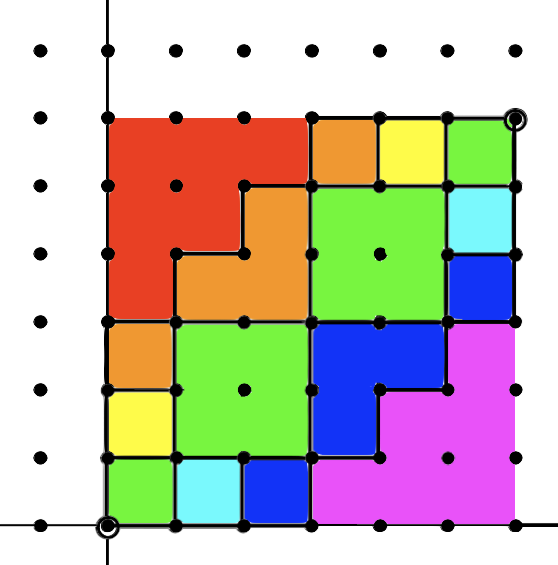

菱形填充问题

先看一道经典的题:EntropyIncreaser 与菱形计数。

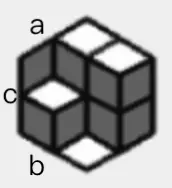

这个题非常良心的给了样例解释图,还上了色——很容易看出是一个学霸题墙角堆正方体状物。

于是考虑把这个立体图形拍扁成一个长方形,格子内是高度。

比如

就可以转化为

2 2

1 0

然后就发现这是个 \(a\times b\) 半半标准杨表,填入的是 0~c 的数。那么第 \(i\) 行加上 \(i\),转为 1~c+a 填入半标准杨表。

(为了方便思考,放一下半标准杨表钩子公式)

由于元素个数是 \(O(n^2)\),所以朴素时间复杂度 \(O(n^2)\)。

把分母相同的放一起考虑,然后发现分子的积是一段连续奇数或偶数的积,预处理出来。时间复杂度优化到 \(O(n)\)(不算求逆元)。

点击查看代码

// Author: Aquizahv

#include <bits/stdc++.h>

#define ll long long

#define inf 0x3f3f3f3f

#define lnf 0x3f3f3f3f3f3f3f3f

using namespace std;

const int N = 3e6 + 5, MOD = 998244353;

int pre[N];

inline int A(int x, int y) { return x + y >= MOD ? x + y - MOD : x + y; }

inline int S(int x, int y) { return A(x, MOD - y); }

inline int W(int x, int y) { return 1ll * x * y % MOD; }

inline int P(int x, int y) { int res = 1, t = x % MOD;

while (y) { if (y & 1) res = W(res, t);

t = W(t, t); y >>= 1; }

return res; }

inline int D(int x, int y) { return W(x, P(y, MOD - 2)); }

inline int Q(int x) { return W(x, x); }

int prod(int l, int r)

{

return D(pre[r], (l - 2 > 0 ? pre[l - 2] : 1));

}

int f(int n, int m, int r) // n <= m

{

int ans = 1;

for (int i = 1; i < n; i++)

{

ans = W(ans, D(prod(r - (i - 1), r + (i - 1)), P(n + m - i, i)));

ans = W(ans, D(prod(r + m - n - (i - 1), r + m - n + (i - 1)), P(i, i)));

}

for (int i = n; i <= m; i++)

{

ans = W(ans, D(prod(r + i - 1 - 2 * (n - 1), r + i - 1), P(n + m - i, n)));

}

return ans;

}

int main()

{

for (int i = 1; i <= 3e6; i++)

{

pre[i] = i;

if (i > 2)

pre[i] = W(pre[i], pre[i - 2]);

}

int a, b, c;

cin >> a >> b >> c;

if (a > b)

swap(a, b);

cout << f(a, b, c + a) << endl;

return 0;

}

P8333 [ZJOI2022] 计算几何 用到了这个技巧。

另外,这个问题其实还有另一种转换方式。

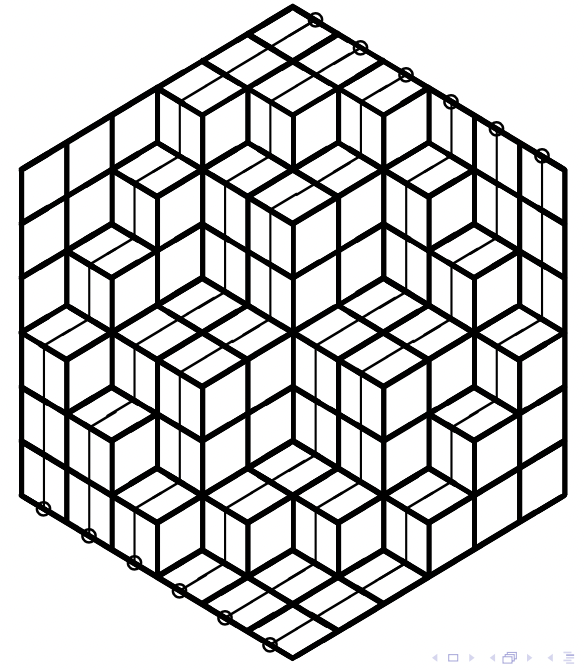

考虑在从原六边形的某一条边上出发,依次经过所处菱形的对边。

然后把横纵夹角变成 90 度,丢到坐标系里,就长这样:

PPT 中用了 LGV 引理,但是我们可以用钩子公式来 \(O(n)\) 计算。

不过上面的图看起来很不顺眼呐。。。如果稍微压缩一下——

就变得很像杨表了(把起点合并了)。原图是几组不交的路径,压缩后就允许相交,不过不允许跨过。

显然,一个半半标准杨表的值小于等于某个数 \(k\) 的部分也一定是个杨表。所以上图相当于走 \(b\) 次不跨越上一次的路径,也相当于一个值域 \([0,b]\) 的半半标准杨表。染个色会更直观:

从红到粉是 0~b 的数。

于是问题就变成了,一个 \(c\times a\) 的半半标准杨表中填入 0~b 的方案数。跟之前的问题是一样的。

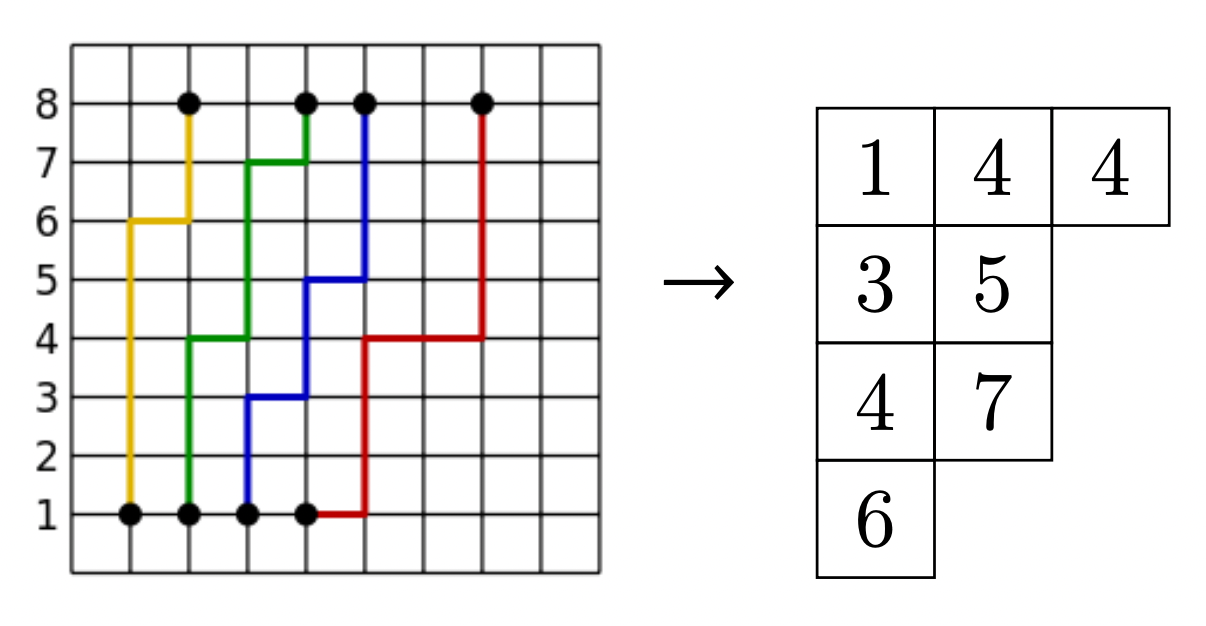

另一种网格上不交路径

参考 袁方舟《浅谈杨氏矩阵在信息学竞赛中的应用》

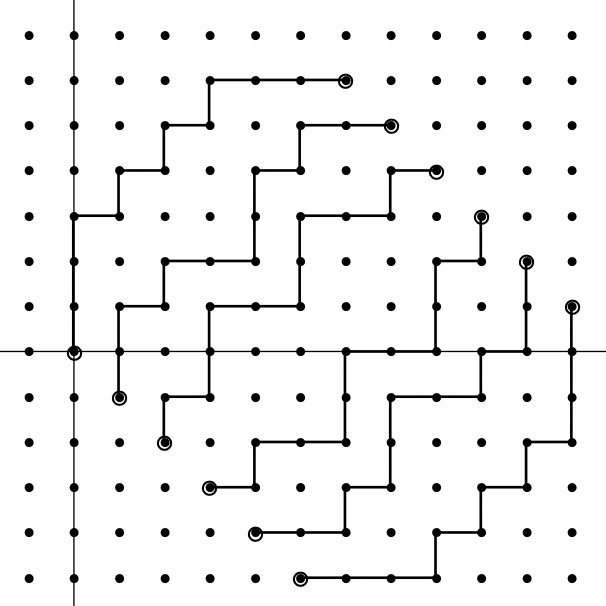

平面直角坐标系上有一些点 \(\{(1,1),(1,2),...,(1,m)\}\) 和 \(\{(V,x_1),(V,x_2),...,(V,x_m)\}(x_i>i)\),其中 \(V,x_i\) 是正整数。

一个方案为,从每个第一个集合的点 \((1,i)\) 出发走一条只往右或上的、终点为 \((V,x_i)\) 的路径,并且路径之间没有交点。

那么每一个方案可以和一张值域 \([1,V]\) 的半标准杨表一一对应。下面是一个例子:(懒得写转化方法了,下图应该能清晰体现)

n 维卡特兰数

参考 袁方舟《浅谈杨氏矩阵在信息学竞赛中的应用》

一个经典的问题:从 \((0,0)\) 出发,不越过 \(x=y\),每次横坐标或者纵坐标加 1,求到达 \((n,n)\) 的方案数。

大家都知道这是卡特兰数 \(C_n\)。不过其实也能转成杨表,而且不局限于到达 \((n,n)\)。

假设从 0 开始计时,每走一步是一个时间,考虑记下横坐标到达 \(i\) 的时间 \(X_i\)、纵坐标到达 \(i\) 的时间 \(Y_i\)。那么有:

显然这是个 \(2\times n\) 的标准杨表,填入 \(1\sim2n\) 的排列。

用钩子公式计算出其填充方案数为 \(\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}=\frac{1}{n+1}{2n\choose n}=C_n\)。

不难发现,这样一来终点就不一定要是 \((n,n)\),如果是 \((n,m)(n\ge m)\) 的话,就是 \(\lambda=(n,m)\) 的、填入 \(1\sim n+m\) 排列。

此外,显然这个转化也适用于更高维:#6051. 「雅礼集训 2017 Day11」PATH。

\(\lambda=(a_0,a_1,...,a_{n-1})\) 的标准杨表填入 \(1\sim \sum a_i\) 排列。

那题需要再推一下式子然后 fft 优化一下。

以上就是我认为比较实用的内容了。

除了以上内容,杨表还有很多应用。IOI 论文里也有一些例题。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号