电商商品知识图谱-商品推荐和搜索

背景

传统基于ES分词搜索难以满足用户需求。比如乐事黄瓜味,是乐事薯片的商品描述,如果用分词搜索,会搜索到黄瓜,这是明显是错误的。

基于知识图谱,提取出商品属性,帮助更好的商品搜索和推荐。

深度学习vs 知识图谱

隐含信息提取

“乐事黄瓜味”这样简单的商品描述其实就对应着丰富的隐含信息,只有对这些知识进行了结构化提取和相应的知识推理后,才能够更好的支持下游搜索、推荐等模块的优化。

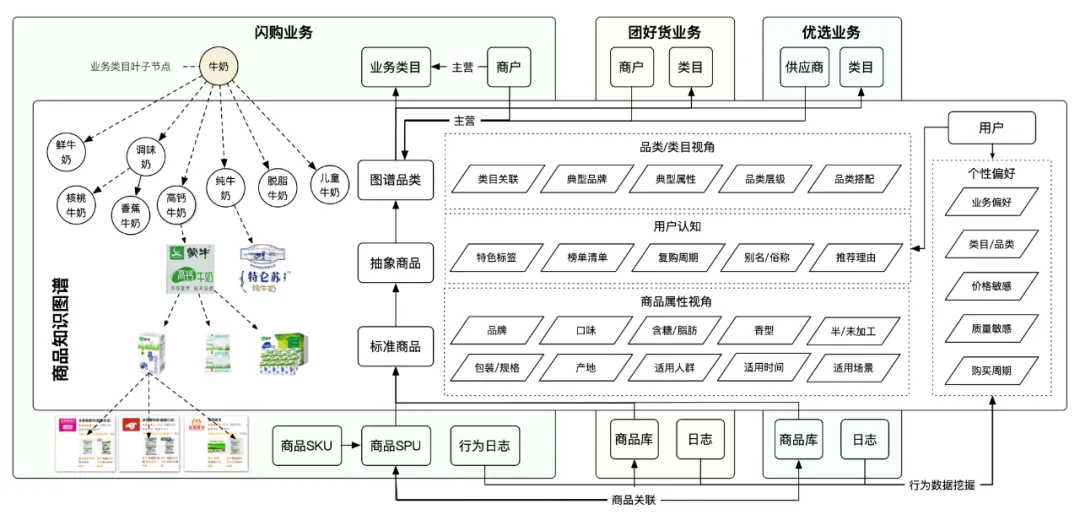

知识图谱体系

多层级

在不同业务的不同应用场景下,对于“商品”的定义会有所差别,需要对各个不同颗粒度的商品进行理解。因此,在我们的零售商品知识图谱中,建立了五层的层级体系,具体包括:

L1-商品SKU/SPU:对应业务中所售卖的商品颗粒度,是用户交易的对象,往往为商户下挂的商品,例如“望京家乐福所售卖的蒙牛低脂高钙牛奶250ml盒装”。这一层级也是作为商品图谱的最底层的基石,将业务商品库和图谱知识进行打通关联。

L2-标准商品:描述商品本身客观事实的颗粒度,例如“蒙牛低脂高钙牛奶250ml盒装”,无论通过什么渠道在什么商户购买,商品本身并没有任何区别。商品条形码则是在标准商品这层的客观依据。在这一层级上,我们可以建模围绕标准商品的客观知识,例如同一个标准商品都会具有同样的品牌、口味、包装等属性。

L3-抽象商品:进一步我们将标准商品向上抽象的商品系列,例如“蒙牛低脂高钙牛奶”。在这一层级中,我们不再关注商品具体的包装、规格等,将同系列的商品聚合为抽象商品,承载了用户对于商品的主观认知,包括用户对商品系列的别名俗称、品牌认知、主观评价等。

L4-主体品类:描述商品主体的本质品类,列如“鸡蛋”、“奶油草莓”、“台式烤肠”等。这一层作为商品图谱的后台类目体系,以客观的方式对商品领域的品类进行建模,承载了用户对于商品的需求,例如各品牌各产地的鸡蛋都能够满足用户对于鸡蛋这个品类的需求。

L5-业务类目:相比于主体品类的后台类目体系,业务类目作为前台类目体系会依据业务当前的发展阶段进行人工定义和调整,各个业务会根据当前业务阶段的特点和需求建立对应的前台类目体系。

多维度

商品属性视角:围绕商品本身,我们需要有海量的属性维度来对商品进行描述。商品属性维度主要分为两类:一类是通用的属性维度,包括品牌、规格、包装、产地等;另一类是品类特有的属性维度,例如对于牛奶品类我们会关注脂肪含量(全脂/低脂/脱脂牛奶)、存储方式(常温奶、冷藏奶)等。商品属性主要是刻画了商品的客观知识,往往会建立在标准商品这一层级上。

用户认知视角:除了客观的商品属性维度以外,用户往往对于商品会有一系列的主观认知,例如商品的别名俗称(“小黑瓶”、“快乐水”)、对于商品的评价(“香甜可口”、“入口即化”、“性价比高”)、商品的清单/榜单(“进口食品榜单”、“夏季消暑常备”)等维度。这些主观认知往往会建立在抽象商品这一层级上。

品类/类目视角:从品类/类目的视角来看,不同品类/类目也会有各自不同的关注点。在这一层级上,我们会建模各个品类/类目下有哪些典型的品牌、用户关注哪些典型属性、不同品类的复购周期是多长时间等。

跨业务

美团大脑商品知识图谱的目标是希望能够对客观世界中的商品知识进行建模,而非局限于单个业务之中。在商品图谱的五层体系中,标准商品、抽象商品、品类体系都是与业务解耦的,围绕着客观商品所建立的,包括围绕这些层级建立的各维度数据也均是刻画了商品领域的客观知识。

在应用于各个业务当中时,我们将客观的图谱知识向上关联至业务前台类目,向下关联至业务商品SPU/SKU,则可以完成各个业务数据的接入,实现各个业务数据和客观知识之间的联通,提供更加全面的跨业务的全景数据视角。利用这样的数据,在用户方面我们可以更加全面的建模、分析用户对于业务、品类的偏好,对于价格、品质等的敏感程度,在商品方面我们可以更准确的建模各品类的复购周期、地域/季节/节日偏好等。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号