文学_包身工

现代文阅读《包身工》夏衍

学习一篇文章,首先要了解作者,了解以下的一些信息。

- 作者的生活年代。

- 作者的人生经历。(作者的人生经历是了解的重点)

- 作者的主要文学作品。

- 作者的籍贯。

作者简介:

1919年五四运动,夏衍去日本留过学。1923年接触马克思主义,1927年夏衍入党。夏衍1935实际考察包身工,创作包身工这篇文章。建国后担任高级的文化官员。

通过作者的人生经历,我们能得到一个什么印象呢?

夏衍是青年时代入党的一个左翼的文学作家。

《包身工》是篇报告文学。怎么认识报告文学的这种文体呢?

报告文学是脱胎于新闻,有很强的新闻性。新闻的特点是及时性、真实性,特别追求材料的真实性,报告文学的时间是某时期的社会现象其即时性较宽泛些。

研究一篇课文,先研究课文的主题和结构。

课文主题:主题不是单一的而是多元的。

- 真实的描述了中国包身工的悲惨生活。

- 无情的揭露了资本主义压榨中国工人。

- 作者坚信中国人会起来反抗。

课文结构:课文结构有一条主线,有一条辅线。

下面是文章结构的简表。

| 主线 | 辅线 |

| 1-5(段) 包身工起床场景 | 包身工制度的产生 6-10(段) |

| 11-13(段) 包身工早餐的场景 | 包身工制度的发展 14-20(段) |

| 21-28 (段) 包身工上工的场景 | 揭露帝国主义工厂对工人的剥削 29(段) |

| 30-38 (段) 概述包身工的悲惨遭遇 | 展望未来 39-41(段) |

学习一篇课文要把握学习要点,这篇课文的学习要点:

- 学习使用"点面结合"的叙事方法。

- 学习综合运用多种表达方式的写法。

- 学习修辞方法。比喻、反语等

点面结合的叙事

面就是一般性、概述的材料。点就是典型人物、典型事例、典型的细节。这两方面的材料是骨架和血肉的关系。

“面”上描述了一个包身工悲惨生活的框架,“点”上刻画则是填充其中的具体材料。

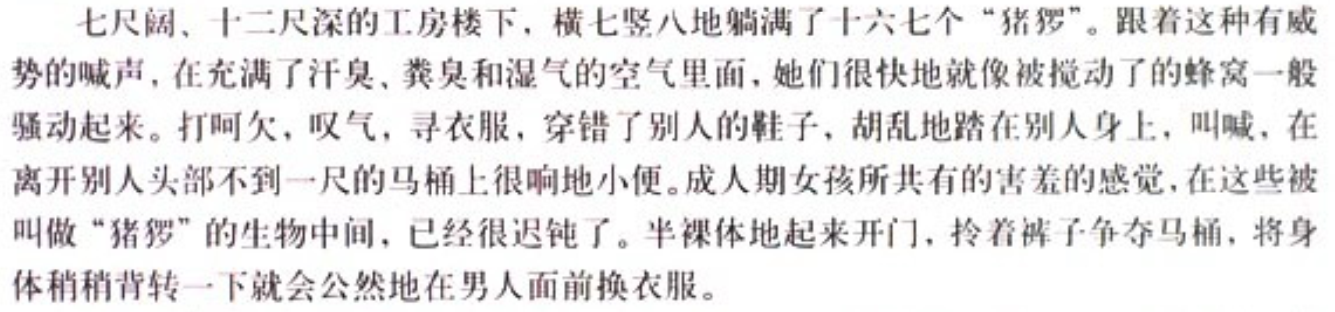

如课文的第3段。包身工中人物群像的描写,不是一个人物而是一个群像。一尺是0.3米,七尺2米多,十二尺大概就是3米多,也就是说不到10平的房间住了16、17个人。"猪猡","懒虫",厂房中人的称呼,对人这种称呼极具侮辱性。

点上的具体细节描写。

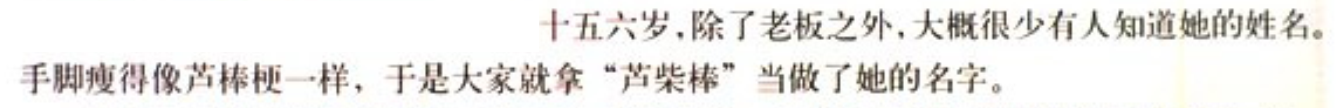

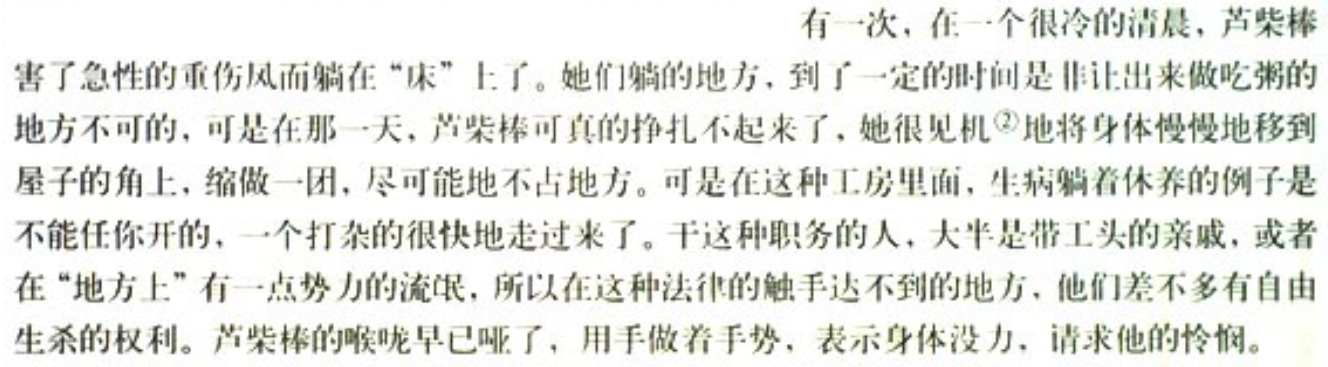

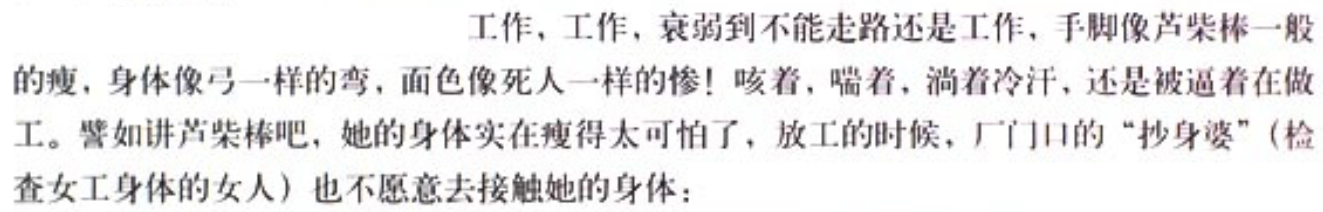

课文对芦柴棒进行3次描写。第一处描写是第5段,一个人太瘦了,芦柴棒便成了她的名字。第二次描写是第15段对芦柴棒的描写。第三次描写是第30段。

通过这三次的包身工的代表芦柴棒典型描写,我们对包身工的形象有了更深的认识。

点上的描写和面上的描写结合起来,反应了包身工的生活苦难。

综合运用多种表达方式。

表达方式这个概念就是人们用文字语言进行表达含义的总称。

表达方式具体细分5个种类。记叙、描写、议论、说明、抒情。

包身工这篇文章这几种表达方式都用到了,所以我们说综合运用表达方式。

如课文的39段。这里作者发生了联想,联想是记叙文中一中常见的思维方式。作者从船户和墨鸦之间的关系联想到了现在人和人之间的关系。但是,从我们孩子的眼里看来,船户对墨鸭..... (这里转到了议论和抒情和前文的记叙进行了组合,强烈的表达了作者的情感。)

从修辞的角度,比喻、反语。反语,字面意思和实际意思是相反的,其增强了语言的讽刺意味,增强语句的抒情色彩。

posted on 2020-12-13 19:43 XiaoXiaoli 阅读(1779) 评论(0) 收藏 举报

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号