虚树 学习笔记

概念

举个栗子: SDOI2011 消耗战

题目大意:有一棵 \(N(N\leq 2.5\times 10^5)\) 个点、根为 \(1\) 的有根树,每一条边有一个边权\(w_i\) ,现有 \(m(m\leq 5\times 10^5)\) 次询问,第 \(i\) 次询问给出 \(k_i(\sum k_i \leq 5\times 10^5)\) 个关键点,现在删除一些边,使得 \(k_i\) 个关键点都与根不联通,问删除的边的最小边权和(询问之间无关联)。

显然可以在原树上跑 \(M\) 次DP,这样的复杂度是 \(O(NM)\) ,显然会超时。

这时我们可以发现,在DP过程中,非关键节点的转移大多是没有必要的,又注意到 \(\sum k_i\) 很小,只有 \(5\times 10^5\) ,因此我们可以考虑 尽量 只在关键节点上跑DP,非关键节点尽量不去管。

顺着这个思路,就有了我们的虚树——即一棵以关键点及其 相关节点 构成的树,其节点树会大大减小,在这棵树上跑树形DP可以大大提高效率。

做法

我们先要思考虚树上应该有哪些节点。

首先,根节点作为储存最终答案的节点,应当放在虚树中。

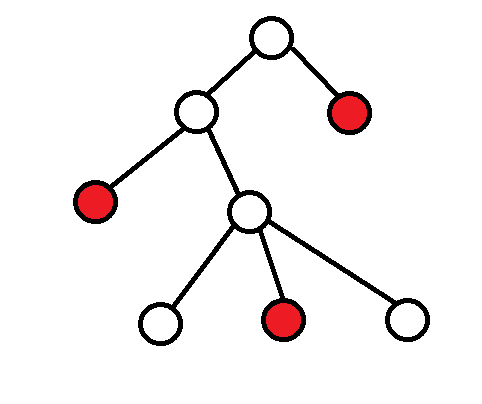

接着我们考虑剩下的节点,假设原先的树长这样:(红色点为关键点)

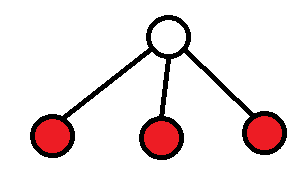

如果我们直接将所有关键点按照原顺序连接起来的话,那么虚树就会长成这个样:

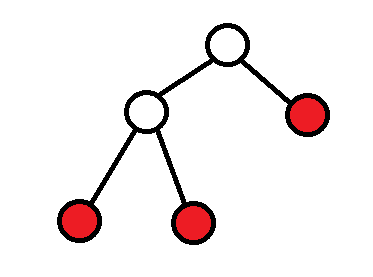

显然树的结构(对DP的影响)改变了,所有不同子树的关键节点都跑到一棵子树上了,答案肯定会改变。因此,我们可以将它们的 LCA 一同加入虚树:

这样可以在树的结构不变的情况下减少无用节点,加速DP

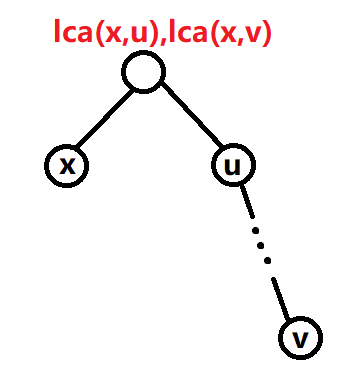

接下来的问题就是如何快速求LCA。不同节点的LCA肯定会大量重复。思考一下那些重复的LCA,都是一个点 \(x\) 及另一个点 \(u\) 的LCA 以及 \(x\) 与 \(u\) 的后代 \(v\) 的LCA,如图:

很显然按照DFS序(假设先走x)排序结果为 \(x<u<v\) ,因此我们只需要求出 DFS序 在所有关键点中两两相邻的关键点的LCA即可。

最多一共会加入 \(n-1\) 个LCA,即最终最多会有 \(2n-1\) 个节点。

接下来的问题就在于如何建树。可以发现虚树加入LCA的一大原因就是因为关键节点位于不同子树上,由于我们只需要求DFS序相邻的关键点,因此对于一棵子树而言,仅有最右链(最后遍历的点组成的链)会与下一个子树中的节点产生LCA。因此,我们可以考虑用一个栈来来维护当前的最右链,当前节点假设当前节点为 \(u\) ,若它的上一个节点 \(st_{top}\) 与 \(u\) 在同一条链上(即 \(\operatorname{LCA}(st_{top},u)=st_{top}\) ),就直接将 \(u\) 放在 \(st_{top}\) 的儿子处即可

若 \(st_{top}\) 与 \(u\) 不在同一条链上,就得分几种情况了。

设 \(l=\operatorname{LCA}(st_{top},u)\)

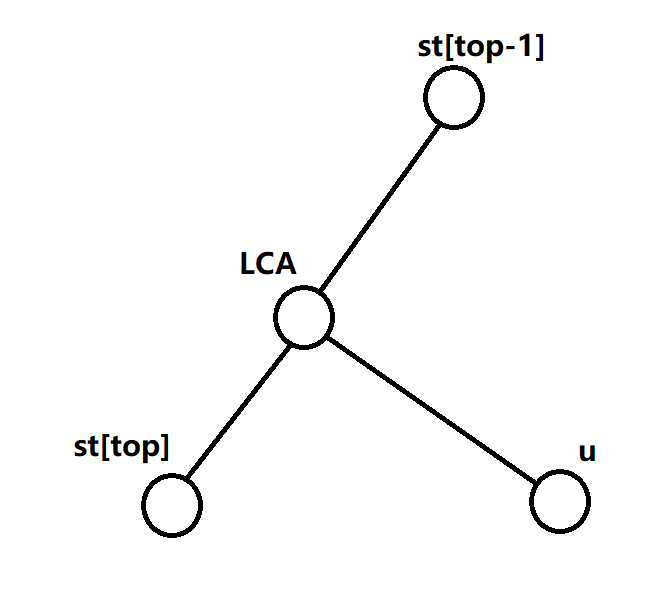

- 当 \(l\) 在 \(st_{top}\) 与 \(st_{top-1}\) 之间时:

此时最右链的末端由 \(st_{top-1}->l->st_{top}\) 变成了 \(st_{top-1}->l->u\) ,因此我们将 \((st_{top},l)\) 这条边加入虚树,并将 \(st_{top}\) 出栈, \(l\) 和 \(u\) 入栈。

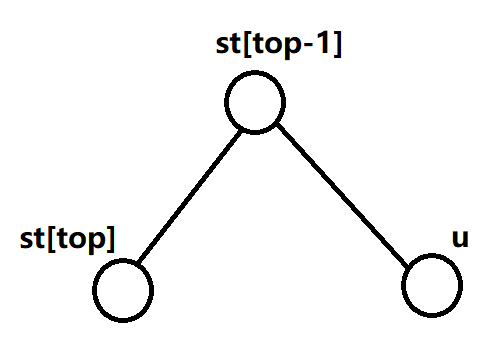

- 当 \(l=st_{top-1}\) 时:

此时最右链也是变成了 \(st_{top-1}->u\) ,与1相同,但是 \(st_{top-1}\) 已经在栈内,因此 \(l\) 不需要入栈。

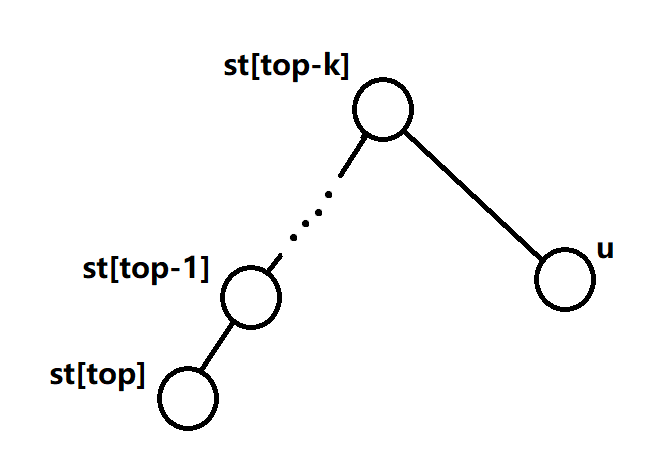

- 当 \(l<st_{top-1}\) 时:

此时 \(l\) 可能是 \(st[top-k]\) 中的任何一个,依旧是将左边的整条链去除,并加入虚树中,最后左边仅剩一个点后当成情况2即可。

依照上述思路做完后,将栈中的最后一条最右链连接好即可。

实现

bool cmp(int a,int b){return id[a]<id[b];}

void Work()

{

sort(h+1,h+1+k,cmp);//将关键点按照DFS序排序

st[top=1]=1,head[1]=-1;

//将根节点1放入栈中,并清空与1相连的边(这里沿用了原树的图)

for(int i=1;i<=n;i++){

if(h[i]!=1){

int l=LCA(h[i],st[top]);//求出当前点与栈顶元素的LCA

if(l!=st[top]){//若当前点与栈顶元素不在同一条链上

while(id[l]<id[st[top-1]]){//第三种情况(处理完后变成第二种情况)

add(st[top],st[top-1]);

add(st[top-1],st[top]);

top--;

}

if(id[l]>id[st[top-1]]){//第一种情况

head[l]=0;

add(l,st[top]),add(st[top],l);

st[top]=l;

}

else{//第二种情况

add(l,st[top]);

add(st[top],l);

top--;

}

}

head[h[i]]=0,st[++top]=h[i];

//无论是哪一种情况,当前点都是第一次遍历,都要加入栈中

}

}

for(int i=1;i<top;i++){//处理最后一条链

add(st[i],st[i+1]);

add(st[i+1],st[i]);

}

}

然后跑DP即可。

总结

虚树一般应用于在一棵树上(也有可能是图,要经过转化)选取关键点求解,且关键点数量较小的情况下进行,但同时,DP过程中要注意树的边每个点,每条边的权值变化。

虚树一般和树形DP一起考,虚树本身并没有什么拓展至少我是这么认为的,主要难在建完虚树后如何DP

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号