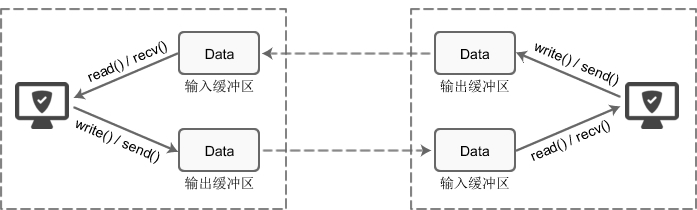

socket缓冲区

每个 socket 被创建后,都会分配两个缓冲区,输入缓冲区和输出缓冲区。

write()/send() 并不立即向网络中传输数据,而是先将数据写入缓冲区中,再由TCP协议将数据从缓冲区发送到目标机器。一旦将数据写入到缓冲区,函数就可以成功返回,不管它们有没有到达目标机器,也不管它们何时被发送到网络,这些都是TCP协议负责的事情。

TCP协议独立于 write()/send() 函数,数据有可能刚被写入缓冲区就发送到网络,也可能在缓冲区中不断积压,多次写入的数据被一次性发送到网络,这取决于当时的网络情况、当前线程是否空闲等诸多因素,不由程序员控制。

read()/recv() 函数也是如此,也从输入缓冲区中读取数据,而不是直接从网络中读取。

这些I/O缓冲区特性可整理如下:

I/O缓冲区在每个TCP套接字中单独存在;

I/O缓冲区在创建套接字时自动生成;

即使关闭套接字也会继续传送输出缓冲区中遗留的数据;

关闭套接字将丢失输入缓冲区中的数据。

输入输出缓冲区的默认大小一般都是 8K,可以通过 getsockopt() 函数获取:

unsigned optVal; int optLen = sizeof(int); getsockopt(servSock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, (char*)&optVal, &optLen); printf("Buffer length: %d\n", optVal);

运行结果:Buffer length: 8192

2、阻塞模式

对于TCP套接字(默认情况下),当使用 write()/send() 发送数据时:

(1)首先会检查缓冲区,如果缓冲区的可用空间长度小于要发送的数据,那么 write()/send() 会被阻塞(暂停执行),直到缓冲区中的数据被发送到目标机器,腾出足够的空间,才唤醒 write()/send() 函数继续写入数据。

(2)如果TCP协议正在向网络发送数据,那么输出缓冲区会被锁定,不允许写入,write()/send() 也会被阻塞,直到数据发送完毕缓冲区解锁,write()/send() 才会被唤醒。

(3)如果要写入的数据大于缓冲区的最大长度,那么将分批写入。

(4)直到所有数据被写入缓冲区 write()/send() 才能返回。

当使用 read()/recv() 读取数据时:

(1)首先会检查缓冲区,如果缓冲区中有数据,那么就读取,否则函数会被阻塞,直到网络上有数据到来。

(2)如果要读取的数据长度小于缓冲区中的数据长度,那么就不能一次性将缓冲区中的所有数据读出,剩余数据将不断积压,直到有 read()/recv() 函数再次读取。TCP套接字默认情况下是阻塞模式,也是最常用的。

(3)直到读取到数据后 read()/recv() 函数才会返回,否则就一直被阻塞。

这就是TCP套接字的阻塞模式。所谓阻塞,就是上一步动作没有完成,下一步动作将暂停,直到上一步动作完成后才能继续,以保持同步性,当然你也可以更改为非阻塞模式。

3、TCP协议的粘包问题(数据的无边界性)

前面说到socket缓冲区和数据的传递过程,可以看到数据的接收和发送是无关的,read()/recv() 函数不管数据发送了多少次,都会尽可能多的接收数据。也就是说,read()/recv() 和 write()/send() 的执行次数可能不同。

例如,write()/send() 重复执行三次,每次都发送字符串"abc",那么目标机器上的 read()/recv() 可能分三次接收,每次都接收"abc";也可能分两次接收,第一次接收"abcab",第二次接收"cabc";也可能一次就接收到字符串"abcabcabc"。

假设我们希望客户端每次发送一位学生的学号,让服务器端返回该学生的姓名、住址、成绩等信息,这时候可能就会出现问题,服务器端不能区分学生的学号。例如第一次发送 1,第二次发送 3,服务器可能当成 13 来处理,返回的信息显然是错误的。

这就是数据的“粘包”问题,客户端发送的多个数据包被当做一个数据包接收。也称数据的无边界性,read()/recv() 函数不知道数据包的开始或结束标志(实际上也没有任何开始或结束标志),只把它们当做连续的数据流来处理。

下面的代码演示了粘包问题,客户端连续三次向服务器端发送数据,服务器端却一次性接收到所有数据:

客户端在和服务器建立连接后就使用send()函数向服务器发送三次数据:

char send_data_buffer[10] = "123"; for(int i=0; i<3; i++) { send(client_socket_fd, send_data_buffer, strlen(send_data_buffer), 0); }

服务器在建立连接后先使用slee()休眠10s,然后在使用recv()函数接收客户端发来的数据:

char recv_data_buffer[10] = "123"; sleep(10000); //进程休眠10s recv(client_socket_fd, recv_data_buffer, sizeof(recv_data_buffer), 0);

接收的数据为"123123123",而不是"123"、"123"、"123"

本程序的关键是 sleep(10000);,它让服务器程序休眠10秒再执行。在这段时间内,client 连续三次发送字符串"abc",由于 server 被阻塞,数据只能堆积在缓冲区中,10秒后,server 开始运行,从缓冲区中一次性读出所有积压的数据,并返回给客户端。

另外还需要说明的是 client.cpp 第34行代码。client 执行到 recv() 函数,由于输入缓冲区中没有数据,所以会被阻塞,直到10秒后 server 传回数据才开始执行。用户看到的直观效果就是,client 暂停一段时间才输出 server 返回的结果。

client 的 send() 发送了三个数据包,而 server 的 recv() 却只接收到一个数据包,这很好的说明了数据的粘包问题。

4、如何优雅地断开TCP连接

调用 close()/closesocket() 函数意味着完全断开连接,即不能发送数据也不能接收数据,这种“生硬”的方式有时候会显得不太“优雅”。

上图演示了两台正在进行双向通信的主机。主机A发送完数据后,单方面调用 close()/closesocket() 断开连接,之后主机A、B都不能再接受对方传输的数据。实际上,是完全无法调用与数据收发有关的函数。

一般情况下这不会有问题,但有些特殊时刻,需要只断开一条数据传输通道,而保留另一条。

使用 shutdown() 函数可以达到这个目的,它的原型为:

int shutdown(int sockfd, int howto); //Linux int shutdown(SOCKET s, int howto); //Windows

sockfd 为需要断开的套接字,howto 为断开方式。

howto 在 Linux 下有以下取值:

SHUT_RD:断开输入流。套接字无法接收数据(即使输入缓冲区收到数据也被抹去),无法调用输入相关函数。

SHUT_WR:断开输出流。套接字无法发送数据,但如果输出缓冲区中还有未传输的数据,则将传递到目标主机。

SHUT_RDWR:同时断开 I/O 流。相当于分两次调用 shutdown(),其中一次以 SHUT_RD 为参数,另一次以 SHUT_WR 为参数。

howto 在 Windows 下有以下取值:

SD_RECEIVE:关闭接收操作,也就是断开输入流。

SD_SEND:关闭发送操作,也就是断开输出流。

SD_BOTH:同时关闭接收和发送操作。

至于什么时候需要调用 shutdown() 函数,下节我们会以文件传输为例进行讲解。

close()/closesocket()和shutdown()的区别

确切地说,close() / closesocket() 用来关闭套接字,将套接字描述符(或句柄)从内存清除,之后再也不能使用该套接字,与C语言中的 fclose() 类似。应用程序关闭套接字后,与该套接字相关的连接和缓存也失去了意义,TCP协议会自动触发关闭连接的操作。

shutdown() 用来关闭连接,而不是套接字,不管调用多少次 shutdown(),套接字依然存在,直到调用 close() / closesocket() 将套接字从内存清除。

调用 close()/closesocket() 关闭套接字时,或调用 shutdown() 关闭输出流时,都会向对方发送 FIN 包。FIN 包表示数据传输完毕,计算机收到 FIN 包就知道不会再有数据传送过来了。

默认情况下,close()/closesocket() 会立即向网络中发送FIN包,不管输出缓冲区中是否还有数据,而shutdown() 会等输出缓冲区中的数据传输完毕再发送FIN包。也就意味着,调用 close()/closesocket() 将丢失输出缓冲区中的数据,而调用 shutdown() 不会。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号