2021 OO第一单元总结

第一次作业

1. 程序结构分析

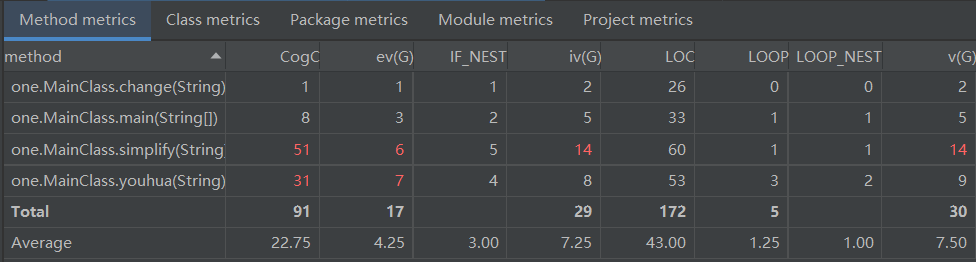

度量类的属性个数、方法个数、每个方法规模、每个方法的控制分支数目、类总代码规模,复杂度分析:

在第一次作业中,由于自己偷懒,并没有面向对象的思路,而是直接面向过程,在一个类中就写完了本次作业。在MainClass中,方法change是实现对输入的处理,将空格和空白符去掉,处理连续的加减,将**换成^,将**-替换成**.,将-换成+-。在simplify方法中,考虑到本次作业的特殊性,即在一个项中只有x和常数,直接按*号拆开遍历,获得x的指数和常数,求导后输出,在for循环的遍历中又有if-else分支来判断该因子是x还是常数,然后还判断x是否长度为1,之后还进行指数正负的判断,因此认知复杂度,基本圈复杂度等都很高。在youhua方法中,即完成合并同类项的工作,同simplify方法,复杂度很高。复杂度高的原因是因为自己将很多工作都放在一起来做,没有进行拆分。

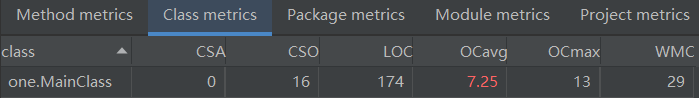

类图:

优点:本次作业唯一的优点可能就是我对输入的字符串的处理,考虑到其特殊性,所以打算直接用+分割,分出每个项,所以,先对整个字符串除去空格和制表符,然后对可能出现的两个及三个的加减替换成一个加或者减,因为打算用+直接拆分表达式得到项,所以打算将-替换成+-,这样就能把符号带入下一项运算,又考虑到**之后会有-号,因此将**后的-替换成了.,这样就能拆分出项,又为了将项拆分成因子,所以将**替换为^。

缺点:替换的过程比较复杂,容易引起问题,在后续的作业中就因此出现了一些bug。其次是直接对整个字符串进行暴力处理,没有建立出各种类来保存各量,没有面向对象的思路,违背了课程的初衷,方便了第一次作业,但给后续带来了各种麻烦。

2. 自己程序bug分析

在本次作业中,强测错了三个点,互测被hack了21次,皆是因为自己在优化处理的时候,想把x**1优化成x,便直接简单的用replacAll("\\*\\*1\\",""),即直接将**1去掉,这样直接使例如x**100+150变成了x00+150,这种很低级的错误皆是因为自己当时头脑发热,没有考虑清楚就直接下手而造成的,这也让我引以为戒,在今后一定要想好了再写代码,同时自己也要进行充分的测试。

3. 发现别人bug策略

在第一周,因为自身时间安排的原因,并没有进行互测,也有一些遗憾,以后也会安排好自己的时间,不要浪费锻炼自己的机会。

第二次作业

1. 程序结构分析

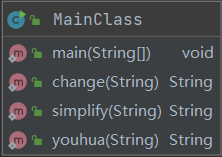

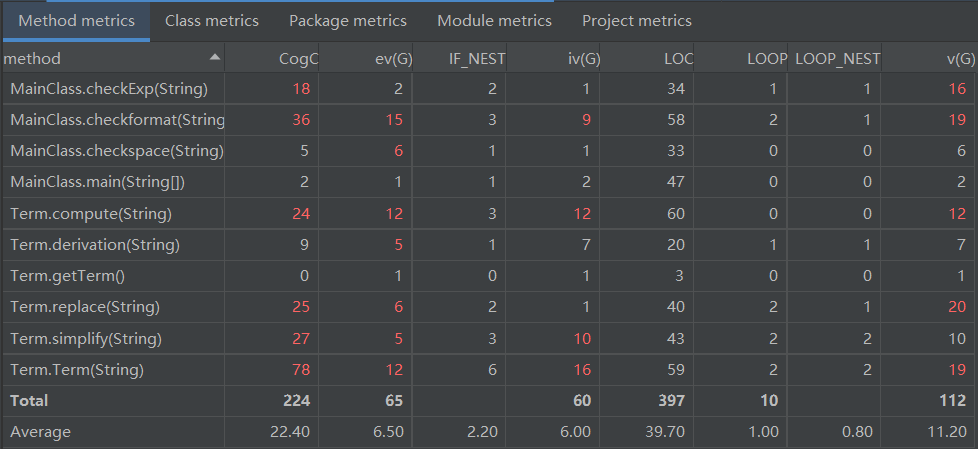

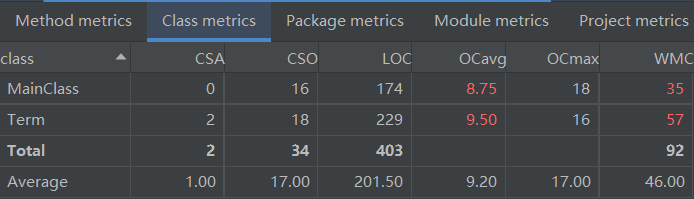

度量类的属性个数、方法个数、每个方法规模、每个方法的控制分支数目、类总代码规模,复杂度分析:

在第二次作业中,较第一次作业要稍微面向对象一些了,这次使用了三个类Term和TermT两个类的作用都是处理输入的字符串,输出求导的结果,在MainClass中,同第一次作业对字符串进行处理,并把sin(x)和cos(x)替换成sin和cos方便之后的处理。Term和TermT的不同是Term是不打开括号求导,如x*(x),进行求导得到1*(x)+x*(1),而TermT是打开括号合并后求导,得到2*x,这两个类同样因为把很多的工作放在了一起做,要进行很多的判断,复杂度十分高。

类图:

优点:考虑了两种方式来进行求导运算,即上述所说Term和TermT的区别,对于一些个别的情况,括号打开将会比不打开求导长得多,而为了缩减这个差别进行优化几乎是不可能的,将一个复杂括号嵌套的式子打开后再合并,几乎不能做到或者很难做到,而一些情况,打开括号又将能远远少于不打开括号,如(x*(x*(x*(x*(x*(x*(x*(x*(x*x))))))))),如果打开括号直接得到10*x**9,而不打开括号将会是很长的一串,通过采用两种方式,然后将得到的字符串进行长度比较,输出短的那一个,将能较好的解决问题。

缺点:类的复杂度太高,还是像第一次作业一样将所有问题集中在一个类中解决,这样不利于拓展,代码的可读性也很低,并且也容易产生各种各样的bug,同时也有很多方法的行数接近60行,各方法的长度普遍偏高,产生bug不容易定位。

2. 自己程序bug分析

在本次作业中,在对()的处理中,由于自己的疏忽,将“(-(”将括号之间的-给处理掉了,导致输出的答案错误,如(-(x)),将会输出1,其次也同样出现了类似第一次的问题(罪该万死),在优化的时候,原本想将1-1*x此类优化成1-x,又是简单的将-1*替换成-1,没有考虑x**-1*x这类情况,从而导致了错误。出错的地方复杂度都很高。

3. 发现别人bug策略

由于自己不会搭评测机,所以都是通过自己构造的样例来测试别人的代码,而这些样例的来源一部分是自己在写代码的时候,遇到了不太好处理的地方,卡壳的地方,就出这方面的样例来测试别人的代码,另一部分就是自己构造一些极端的例子,比如多层嵌套的表达式,来进行测试,可能因为自己构造的样例强度不够,只测出了3个bug。

第三次作业

1. 程序结构分析

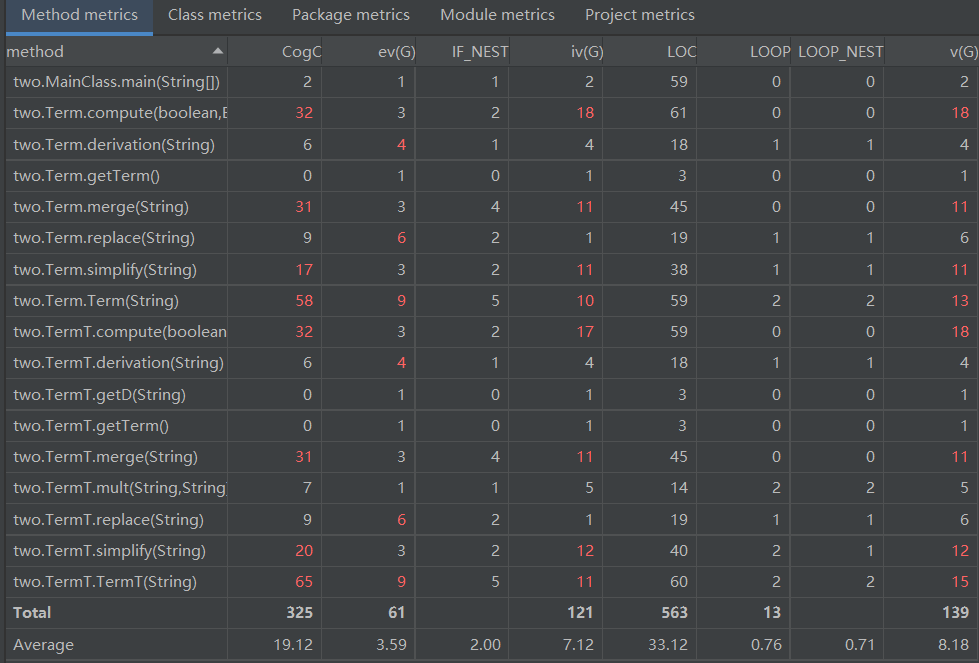

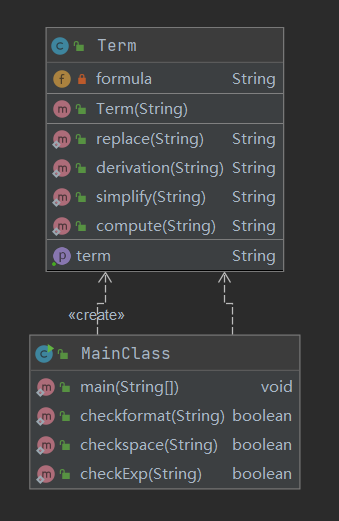

度量类的属性个数、方法个数、每个方法规模、每个方法的控制分支数目、类总代码规模,复杂度分析:

在第三次作业中,由于之前在肝冯如杯,将作业放到了最后一天来写,时间太短了没有勇气进行重构,害怕来不及完成作业,所以只能选择在糟糕的第二次作业的基础上缝缝补补。直接打开括号的方式不太合适了,因此将TermT删除了,只留下了Term和MainClass,因此也延续了第二次作业的问题,代码的复杂度很高。

类图:

优点:这一次作业自己完成得很差,可以说是没有优点吧。

缺点:没有进行重构,由于第二次作业的代码本就糟糕,不适合继续沿用,但因为时间原因只能硬着头皮用,所以代码的可读性,稳定性等都十分的差,bug也很多,这也是自己痛的教训吧,不能什么事情都赶着ddl。

2. 自己程序bug分析

在用加号连接各项的时候,为了优化,如果求导后等于0就continue,导致出现了如(sin(x)+1)求导后变成了(cos(x)+),其次就是在判断指数大于50的时候,没有经过其他判断,直接使用了Integer.parseInt,对于一些很大的数如1515154513316,就会出错,最后就是自己没有考虑到sin和cos里面括号没有因子的wrong format,如sin((())),没有输出WF。

3. 发现别人bug策略

由于本次作业完成得很仓促,ddl后仍有两个中测没过,代码bug较多没有进入互测。

重构经历

在第一单元作业中,由于每一次作业都仅仅考虑了本次作业的需求,没有为下一次作业所考虑,所以后两次作业(按理说)都需要重构,第三次作业因为时间没有重构,我也因此而尝到了苦果,并且,由于第二次作业的重构并不彻底,没有真正细致的拆分,仍然是一个类完成很多工作,这样的重构是无效的,尽管重构很难受,当时不重构将会让下一次需求改变时更加难受,因此,敢于打破,并彻底重构是必要的。

心得体会

只有真正经历了痛才能明白一些道理,我想我大概就是这样,在第一单元中,因为自己没有太过重视OO,真正感受到了惨痛的教训,不仅是每次写代码时的痛,更是看到强测结果时的痛,没有人心甘情愿当个菜鸡,多说无益,只有放在行动上,从这次的痛苦中汲取营养,在下一个单元努一把力。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号