141. [链表][双指针][哈希表]环形链表

141. 环形链表

方法一:哈希表

最容易想到的方法是遍历所有节点,每次遍历到一个节点时,判断该节点此前是否被访问过。

具体地,我们可以使用哈希表来存储所有已经访问过的节点。每次我们到达一个节点,如果该节点已经存在于哈希表中,则说明该链表是环形链表,否则就将该节点加入哈希表中。重复这一过程,直到我们遍历完整个链表即可。

public class Solution {

public boolean hasCycle(ListNode head) {

HashSet<ListNode> seen = new HashSet<>();

while(head != null){

if(seen.contains(head)){

return true;

}

seen.add(head);

head = head.next;

}

return false;

}

}

从这个方法中我衍生了一些思考,为什么ListNode可以作为HashSet的泛型?自定义的一个 \(Object\) 可以计算 hashCode吗?

在 java.lang.Object中可以看到:

public class Object {

// ...

// Indicates whether some other object is "equal to" this one.

public native int hashCode();

// ...

}

可以看出,自定义 Object 确实是可以计算 hashCode的,这保证了我们的自定义类可以作为HashSet的key。

native关键字是Java与C/C++联合开发的时候用的。使用native关键字说明这个方法是原生函数,也就是这个方法是用C/C++语言实现的,并且被编译成了DLL,由Java去调用。这些函数的实现体在DLL中,JDK的源代码中并不包含,你应该是看不到的。对于不同的平台它们也是不同的。这也是Java的底层机制,实际上Java就是在不同的平台上调用不同的native方法实现对操作系统的访问的。

总结一下,Java是跨平台的语言,既然是跨了平台,所付出的代价就是牺牲一些对底层的控制,而Java要实现对底层的控制,就需要一些其他语言的帮助,这个就是native的作用了 。

方法二:快慢指针

public class Solution {

public boolean hasCycle(ListNode head) {

if(head == null || head.next == null){

return false;

}

ListNode slow = head, fast = head.next;

while(slow != fast){

// 只要快指针先变得到null,说明肯定不存在环

if(fast == null || fast.next == null){

return false;

}

slow = slow.next;

fast = fast.next.next;

}

return true;

}

}

补充知识:

Floyd 判圈算法 (Floyd Cycle Detection Algorithm),又称龟兔赛跑算法 (Tortoise and Hare Algorithm)。该算法由美国科学家罗伯特·弗洛伊德发明,是一个可以在有限状态机、迭代函数或者链表上判断是否存在环,求出该环的起点与长度的算法。

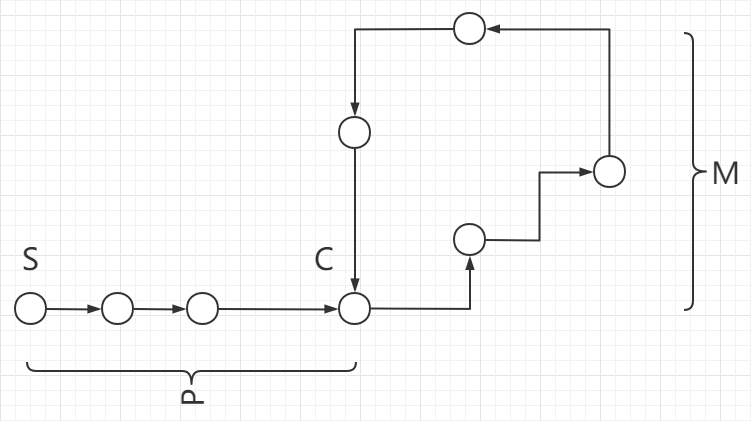

初始状态下,假设已知某个起点节点为节点S。现设两个指针slow 与 fast,将它们均指向S。

接着,同时让slow 与 fast往前推进,但是二者的速度不同:slow 每前进1步,fast前进2步。只要二者都可以前进而且没有相遇,就如此保持二者的推进。当fast无法前进,即到达某个没有后继的节点时,就可以确定从S出发不会遇到环。反之当slow 与 fast再次相遇时,就可以确定从S出发一定会进入某个环,设其为环M。

如果确定了存在某个环,就可以求此环的起点与长度。

计算环的长度

上述算法刚判断出存在环M时,显然slow 与 fast位于同一节点,设其为节点T1。显然,仅需令fast不动,而slow不断推进,最终又会返回节点T1,统计这一次slow推进的步数,显然这就是环M的长度。

计算环的起点

为了求出环M的起点,只要令fast仍位于节点T1,而令slow返回起点节点S。随后,同时让slow 与 fast往前推进,且保持二者的速度相同:slow 每前进1步,fast前进1步。持续该过程直至slow 与 fast再一次相遇,设此次相遇时位于同一节点T2,则节点T2即为从节点S出发所到达的环M的第一个节点,即环M的一个起点。

链表起点为节点S,环起点为节点T2,slow 与 fast相遇时位于同一节点T1,设节点S和节点T2之间的距离为\(p\),节点T2和节点T1之间的距离为\(m\),环长为\(c\),这里两点之间的距离是指从一点走多少步可以到点另外一点。

当slow 与 fast相遇时:

slow走的步数,\(step = p + m + a * c\),a表示相遇时slow走的圈数fast走的步数,\(2 * step = p + m + b * c\),b表示相遇时fast走的圈数

两者相减:\(step = (b - a) * c = p + m + a * c\),由此可知t走的步数是环M的倍数,即 p + m 刚好是环长度 \(c\) 的倍数。

slow 与 fast在T1处相遇,为了计算环M的起点,令fast仍位于节点M,而令slow返回起点S,随后,同时让slow 与 fast往前推进,且保持两者的速度相同:slow每前进1步,fast前进1步。持续该过程直至slow 与 fast再一次相遇,则它们此次相遇时一定位于环的起始节点T2。为什么它们此次相遇时一定在环起始节点呢?

slow走了\(p\)步到达P,fast在环M上\(p\)步在哪呢?fast从T1处出发走了\(p\)步,相对于环起始位置,slow走过的距离是 \(m + p\),而\(m + p\)刚好是环长度\(c\)的倍数,即fast此时也位于环起始节点处,即slow 与 fast在T2处相遇。据此就可以计算出环起始节点的位置。

------------恢复内容结束------------

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号