面向智慧矿山与城市安全的透明地质保障系统:架构、技术与实现

摘要: 随着“数字中国”战略的深入推进,传统地质工作模式已难以满足智慧矿山、城市地下空间开发、重大工程建设等领域对地质信息精准化、实时化与智能化的迫切需求。透明地质保障系统作为地质与新一代信息技术深度融合的产物,旨在构建一个地上地下一体化、全要素、全过程的数字孪生地质环境,为安全生产与科学决策提供核心支撑。本文系统阐述了透明地质保障系统的内涵与架构,重点分析了其三大核心技术:多源异构地质数据融合与三维动态建模技术、地质大数据智能分析与动态预警技术、以及基于数字孪生的可视化交互与协同决策技术。文章结合应用场景,提供了关键算法的代码示例,并论证了该系统在提升安全保障能力、优化生产流程、实现科学决策方面的巨大价值。最后,对系统面临的挑战与发展趋势进行了展望。

关键词: 透明地质;数字孪生;三维地质建模;地质大数据;智慧矿山;Python

1. 引言

地质条件是矿山开采、隧道施工、城市地下空间开发利用等工程活动的根本依据和制约因素。传统的地质工作依赖于纸质图纸、分散的报告和有限的经验判断,存在信息不透明、更新滞后、利用效率低等问题,极易因“地质盲区”导致突水、瓦斯突出、顶板坍塌等重大安全事故。

“透明地质”的理念应运而生。其核心目标是借助物联网(IoT)、大数据、人工智能(AI)、云计算等现代信息技术,实现对地下地质体的高精度、可视化、透明化认知,如同给大地做“CT扫描”。透明地质保障系统则是实现这一目标的综合技术平台,它是对地质体演化过程与工程活动相互作用的实时感知、动态分析与智能决策的完整体系。

2. 透明地质保障系统架构

一个完整的透明地质保障系统通常采用如图1所示的分层架构设计。

(图1:透明地质保障系统架构图)

该架构自下而上包括:

-

感知层: 负责全方位采集地质数据。包括空-天-地-井一体化监测网络。

-

网络层: 通过5G、工业互联网等技术,实现数据的可靠传输。

-

数据与平台层: 是系统的核心支撑。包括地质大数据中心和云计算平台。

-

应用与算法层: 集成了三维地质建模、机器学习、数值模拟等一系列专业算法和模型。

-

应用层: 面向用户提供三维可视化展示、地质异常动态预警、模拟仿真等具体应用功能。

-

用户层: 系统的服务对象。

3. 核心关键技术

3.1 多源异构地质数据融合与高精度三维动态建模技术

该技术旨在解决“如何描绘透明地质体”的问题。其核心流程包括数据预处理、数据插值与融合、以及模型构建

数据融合中的空间插值是关键步骤。以下是一个使用Python和Sci-Kit Learn库进行普通克里金(Ordinary Kriging)插值的示例代码,用于根据离散的钻孔数据生成连续的地层界面。

3.2 地质大数据智能分析与动态预警技术

该技术旨在解决“如何理解与预测地质行为”的问题。以下是一个简化的基于机器学习(逻辑回归)的突水风险预警模型代码框架。

3.3 基于数字孪生的可视化交互与协同决策技术

该技术旨在解决“如何高效利用透明地质信息”的人机交互问题。系统通常基于WebGL技术(如Cesium.js、Three.js)或游戏引擎开发,代码通常涉及复杂的图形学操作,此处不再赘述。

4. 典型应用场景

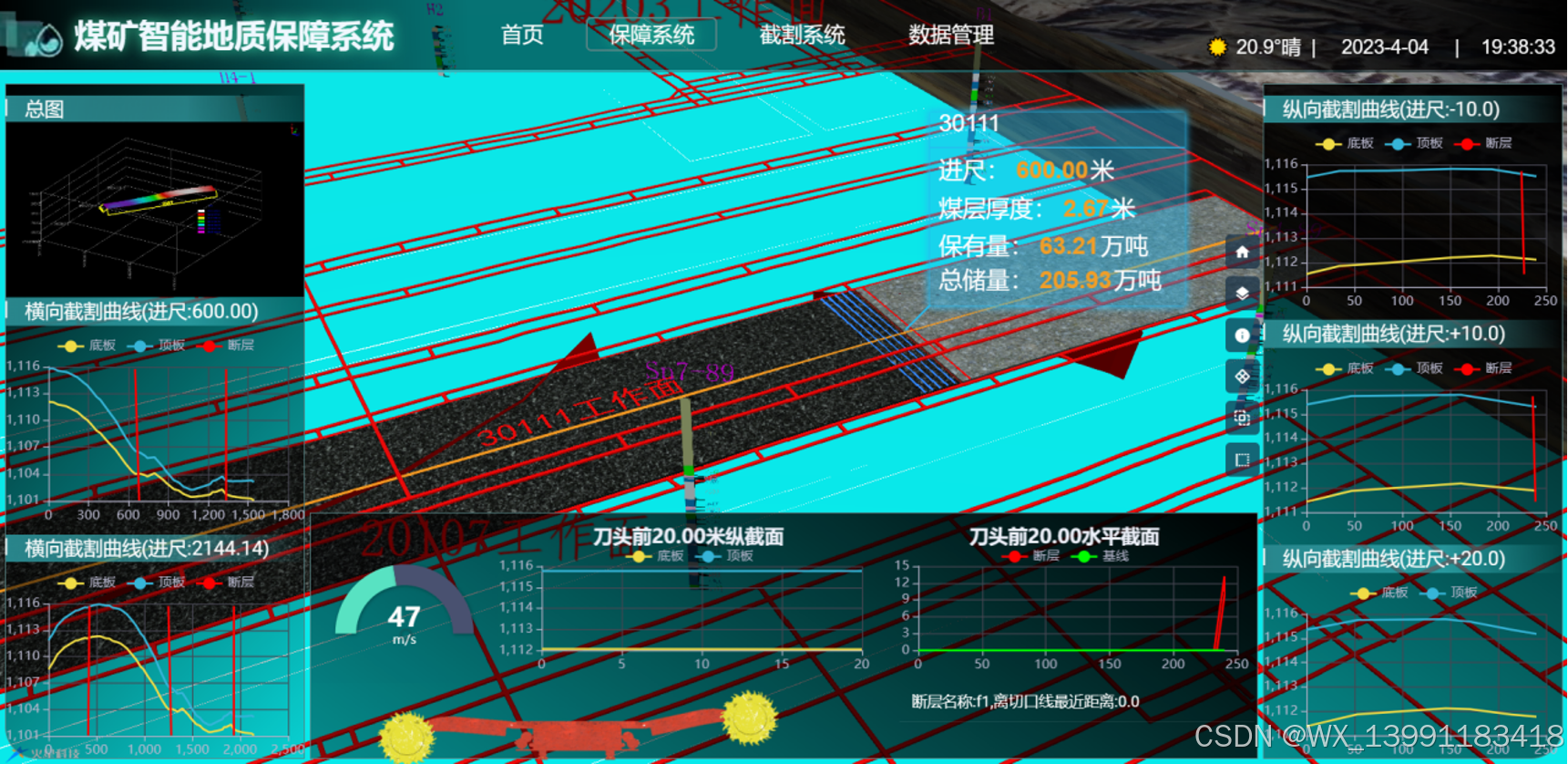

4.1 在智慧矿山中的应用

在煤矿、金属矿等领域,系统可实现透明工作面、重大灾害预警和资源绿色开发。

4.2 在城市安全与地下空间开发中的应用

在城市领域,系统可构建“城市地下透明空间”,服务于地铁隧道工程建设、地质灾害防治和地下空间综合管理。

5. 挑战与展望

尽管透明地质保障系统展现出巨大潜力,但其发展仍面临诸多挑战:(1)数据质量与完备性: 地质探测成本高昂,数据稀疏和不确定性是固有难题。(2)模型精度与可靠性: 复杂地质条件下的模型精度仍需提升。(3)技术跨界融合难度: 需要多领域人才的深度协作。(4)标准化与成本: 缺乏行业统一标准,且初期建设投入较大。

未来,透明地质保障系统将向着更精准(探测技术革新)、更智能(AI深度应用)、更普适(云计算/SaaS模式降低成本)、更开放(标准统一、生态共建)的方向发展。

参考文献

[1] 袁亮, 张平松. 煤炭精准开采透明地质条件的重构与思考[J]. 煤炭学报, 2020, 45(07): 2346-2356.

[2] 王国法, 等. 智慧煤矿2025情景目标和发展路径[J]. 煤炭学报, 2018, 43(02): 295-305.

[3] Pedregosa F., et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825–2830.

[4] Caumon G. Surface-based 3D modeling of geological structures[J]. Mathematical Geosciences, 2009, 41(8): 927-945.

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号