计算机网络

第一章 概述

1.1 信息时代的计算机网络

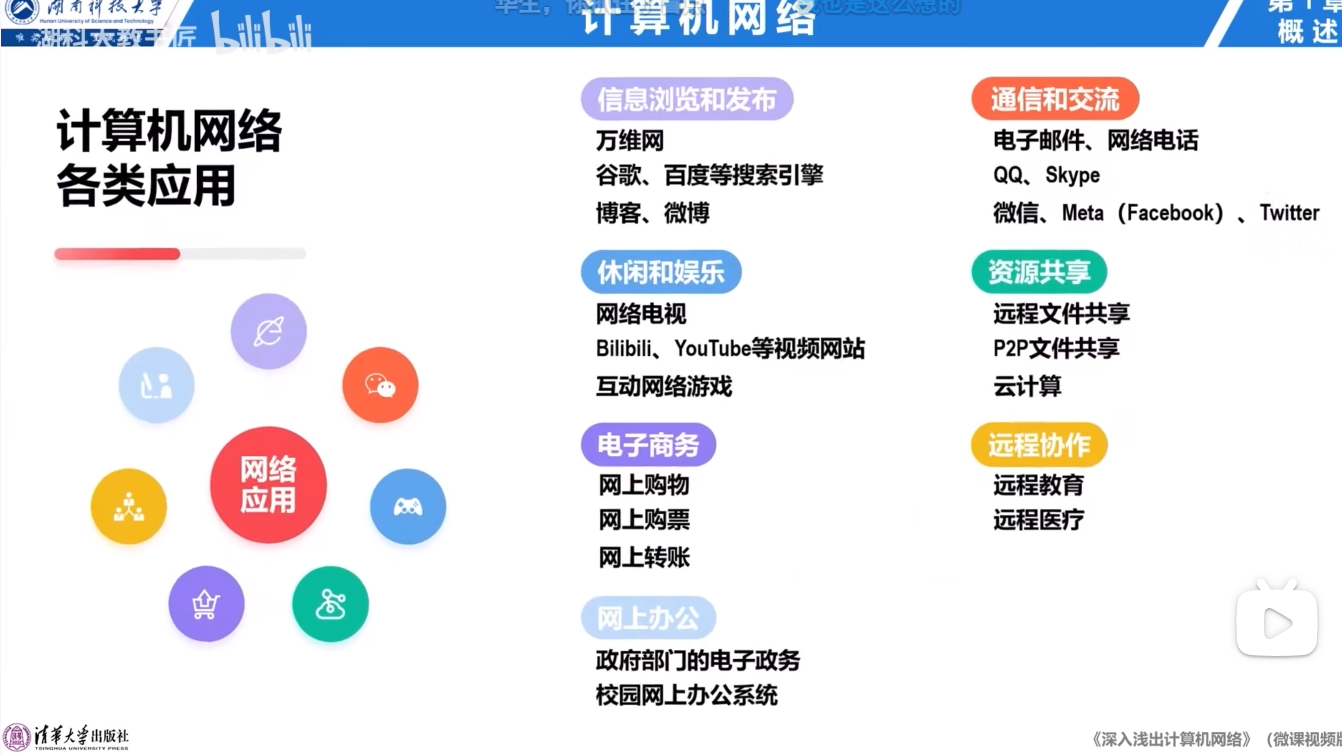

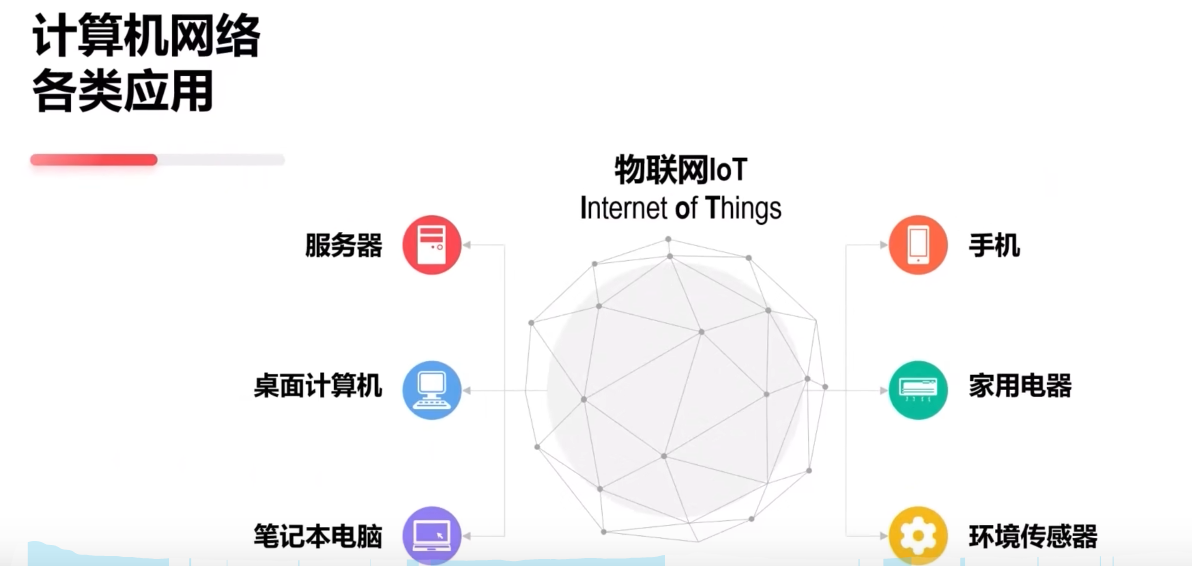

1.1.1 计算机网络的各类应用

1.1.2 计算机网络带来的负面影响

1.2 因特网概述

1.2.1 网络,互连网(互联网)与因特网

网络[1]: 由若干

互联网[2]:(internet)网络[1:1]通过路由器[3]互连形成,互联网是"

因特网[4]: (Internet)是当今世界上最大的互联网

1.2.2 因特网发展的三个阶段

第一层 ISP[7] 通常被称为因特网主干网,一般都能够覆盖国际性区域范围,并拥有高速链路和交换设备。第一层 ISP 之间直接相连

第二层 ISP 和一些大公司都是第一层 ISP 的用户,通常具有区域性或国家性覆盖,与少数第一层 ISP 相连接

第三层 ISP 又称为本地 ISP ,它们是第二层 ISP 的用户且只拥有本地范围的网络,如一般的校园网企业网,以及住宅用户和无线移动用户,都是第三层 ISP 的用户

1.2.3 因特网的标准化工作

因特网在制定标准上的一个很大的特点是

因特网所有的

1.2.4 因特网的组成

- 边缘部分

由所有连接在因特网上的主机 组成。这部分是用户直接使用 的,用来进行通信 (传送数据,音频或视频)和资源共享 - 核心部分

由大量网络 和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务 的(提供连通性和交换)

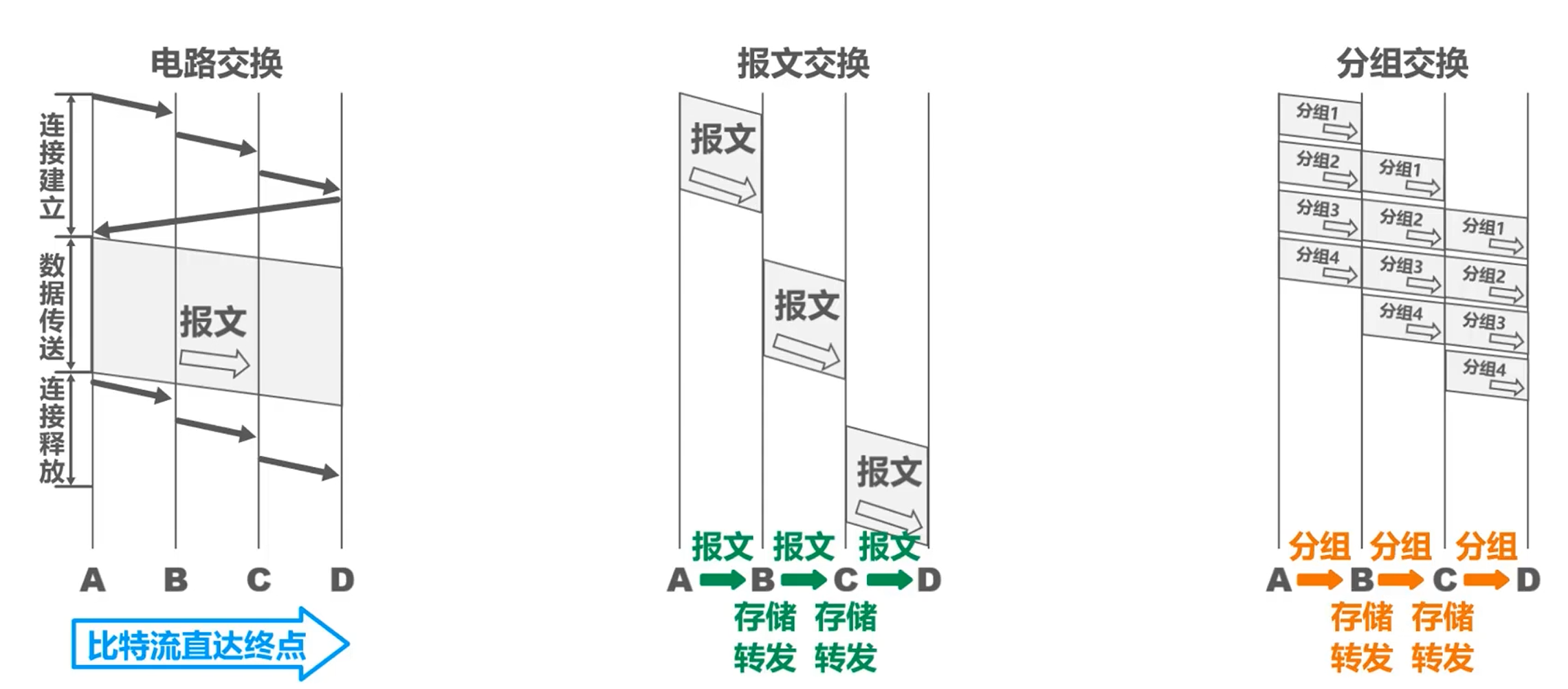

1.3 三种交换方式:电路交换,分组交换和报文交换

- 电路交换

- 电话交换机接通电话线的方式称为电路交换

- 从通信资源的分配角度看,交换就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源

- 电路交换的三个步骤:

- 建立连接(分配通信资源)

- 通话(一直占用通信资源)

- 释放连接(归还通信资源)

- 分组交换

- 发送方:构造分组,发送分组

- 路由器:缓存分组,转发分组

- 接收方:接受分组,还原报文

- 报文交换

- 电路交换

- 优点:

- 通信时延小

- 有序传输(数据不会失序)

- 没有冲突(不会争用物理信道)

- 适用范围广(模拟信号和数字信号都能)

- 实时性强

- 控制简单

- 缺点:

- 建立连接时间长

- 线路独占,使用效率低

- 灵活性差

- 难以规格化

- 优点:

- 报文交换

- 优点:

- 无需建立连接

- 动态分配线路

- 提高线路可靠性

- 提高线路利用率

- 提供多目标服务

- 缺点:

- 引起了转发时延

- 需要较大的存储缓存空间

- 需要传输额外信息量

- 优点:

- 分组交换

- 优点:

- 无需建立连接

- 线路利用率高

- 简化了存储管理

- 加速传输

- 减少出错概率和重发数据量

- 缺点:

- 引起了转发时延

- 需要传输额外信息量

- 对于数据报服务,存在失序、丢失或重复分组的问题;对于虚电路服务,存在呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程

- 优点:

第四章 网络层

4.3 IPv4 地址

4.3.1 IPv4 地址概述

IPv4地址的编址方法经历了如下三个历史阶段

- 分类编址

- 划分子网

- 无分类编址

32比特的 IPv4地址不方便阅读,记录以及输入等,因此 IPv4地址采用

4.3.2 分类编址的IPv4地址

| 种类 | 固定前缀 | 网络号位数 | 主机号位数 | 功能 |

|---|---|---|---|---|

| A | 0 | 8 | 24 | |

| B | 10 | 16 | 16 | |

| C | 110 | 24 | 8 | |

| D | 1110 | - | - | 多播地址 |

| E | 1111 | - | - | 保留为今后使用 |

只有ABC类地址可分配给网络中的主机或路由器的各接口

网络地址[12]和广播地址[13]不能分配给主机或路由器的各接口

A类地址,B类地址和C类地址

最小网络号 0,保留不指派

第一个可指派的网络号为 1,网络地址为 1.0.0.0

最后一个可指派的网络号为 126,网络地址为 126.0.0.0

最大网络号 127,作为本地环回测试地址[14],不指派

- 最小的本地环回测试地址为127.0.0.1

- 最大的本地环回测试地址为127.255.255.254

可指派的网络数量为 \(2^8 - 2 = 126\)

每个网络中可分配的 IP 地址数量为 \(2^{24} - 2 = 16777214\)

| 种类 | 最小网络号 | 最小可指派网络号 | 最大可指派网络号 | 最大网络号 | 可指派的网络数 | 网络中可分配的IP数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 0 | 1 | 126 | 127 | \(2^{8-1}-2=126\) | \(2^{24} - 2 = 16777214\) |

| B | 128.0 | 128.0 | 191.255 | 191.255 | \(2^{16-2}=16384\) | \(2^{16} - 2 = 65534\) |

| C | 192.0.0 | 192.0.0 | 223.255.255 | 223.255.255 | \(2^{24-3}=2097152\) | \(2^{8} - 2 = 254\) |

4.3.3 划分子网的IPv4地址

32 比特的子网掩码可以表明分类IP地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号 - 子网掩码使用

连续的比特0来对应主机号 - 将划分子网的

IPv4地址 与其相应的子网掩码 进行逻辑与运算 就可得到 IPv4地址所在的网络地址

A类网络: 255.0.0.0

B类网络: 255.255.0.0

C类网络: 255.255.255.0

4.3.4 无分类编址的IPv4地址

划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难,但是数量巨大的C类网因为其地址空间太小并没有得到充分使用,而因特网的IP地址仍在加速消耗,整个IPv4地址空间面临全部耗尽的威胁

CIDR

为此 IEFT[15]提出了采用

1993年,IEFT[15:1]发布了

CIDR[16:3] 使用“

例子

128.14.35.7/20网络前缀占用的比特数量: 20

主机号占用的比特数量: 32 - 20 = 12

CIDR实际上是

我们只要知道 CIDR 地址块中的任何一个地址,就可以知道改地址块的全部细节:

- 地址块的最小地址

- 地址块的最大地址

- 地址块中的地址数量

- 地址块聚合某类网络(A类,B类或C类)的数量

- 地址掩码(也可以继续称为子网掩码)

例子:

给出 128.14.35.7/20的全部细节(最小地址,最大地址,地址数量,聚合C类网,地址掩码)

- 最小地址: 128.14.32.0

- 最大地址: 128.14.47.255

- 地址数量: \(2^{(32 - 20)}\)

- 聚合C类网的数量 \(2^{(32 - 20)} / 2^8\)

- 地址掩码(也可以继续称为子网掩码): 11111111.11111111.11110000.00000000 = 255.255.240.0

路由聚合

一个路由器将与自己直接相连的局域网的信息通告给另一路由器时,会构造聚合地址块[17]来通告

若路由器查表转发分组时发现有多条路由可选,则选择网络前缀最长的那条,这称为

4.3.5 IPv4 地址的应用规划

| 定长的子网掩码 | 变长的子网掩码 |

|---|---|

| 使用同一个子网掩码来划分子网 | 使用不同的子网掩码来划分子网 |

| 每个子网所分配的IP地址数量相同,造成IP地址的浪费 | 每个子网所分配的IP地址数量可以不同,尽可能减少对IP地址的浪费 |

网络的IP地址需求 = 主机地址 + 路由器接口地址 + 网络地址 + 广播地址

分配IP地址

分配网络前缀时需要预留特定地址:网络地址[12:1],广播地址[13:1], 路由器接口地址[18]

代码实现分配IP地址

输入格式

第一行是该系统分配到的地址块

第二行是该系统内的局域网数 \(n\)

下面 \(n\) 行是每个局域网的主机数,以及与该局域网直接相连的路由器的数量

代码

该代码实现了对输入分配给系统的IP地址块以及各局域网的主机数以及直接相连的路由器数,自动按照优先分配占用地址多的局域网,优先分配位上数为0的规则,分配每一个局域网包括前缀的地址块的功能

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

using ll = long long;

// 点分十进制的段数

constexpr int m = 4;

// 每一段的位数

constexpr int k = 8;

constexpr int pn = 62;

ll p[pn + 1];

// 初始化 2 的幂次

void initp() {

p[0] = 1;

for (int i = 1; i <= pn; ++ i) p[i] = p[i - 1] * 2ll;

}

// 求出不小于 x 的最小的 2 的幂次(二分算法)

// O(log_2(x)) 对于输入的局域网数 n 该算法为O(1)

ll higherbit(ll x) {

ll l = 2, r = m * k;

while (l <= r) {

ll mid = (l + r) >> 1;

// 减 2 是因为全 0 是网络地址,全 1 是广播地址需要预留

if ((1ll << mid) - 2 < x) {

l = mid + 1;

} else {

r = mid - 1;

}

}

return (1ll << l);

}

// 化为点分十进制

string f(ll ip) {

string res = "";

vector<ll> a(m + 1);

for (int i = m; i >= 1; -- i) {

a[i] = ip % (1 << k);

ip >>= k;

}

for (int i = 1; i <= m; ++ i) {

if (res.size()) res += '.';

res += to_string(a[i]);

}

return res;

}

int main() {

cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);

initp();

ll prefix, ip = 0, n;

char c;

vector<ll> t(m + 1);

for (int i = 1; i <= m; ++ i) {

cin >> t[i] >> c;

ip <<= k;

ip += t[i];

}

cin >> prefix;

cin >> n;

vector<ll> LAN(n + 1); // 每个局域网中主机的数量

vector<ll> routers(n + 1); // 每个局域网直接相连的路由器的数量

vector<string> ans(n + 1); // 每个局域网对应的网络前缀

vector<tuple<ll, ll, int, int>> tl;

vector<ll> IP(n + 1);

vector<string> pre(n + 1);

for (int i = 1; i <= n; ++ i) cin >> LAN[i] >> routers[i];

for (int i = 1; i <= n; ++ i) {

tl.emplace_back(

higherbit(LAN[i] + routers[i]),

LAN[i] + routers[i],

-i,

i

);

}

// 按局域网内的主机数降序排序

sort(tl.rbegin(), tl.rend());

for (auto [num, rnum, _id, id] : tl) {

// 计算地址块

string cur = f(ip);

// 计算前缀

int cn = prefix;

while (num < p[m * k - cn]) cn++;

// 合并成答案

ans[id] = cur + "/" + to_string(cn);

// 存储当前IP和前缀用于后续验证答案

IP[id] = ip;

pre[id] = cn;

// 模拟占用这些地址号

ip += num;

}

for (int i = 1; i <= n; ++ i) {

cout << "LAN" << i << ": " << ans[i] << "\n";

}

auto show = [&](int id) {

ll x = IP[id];

vector<int> c(m * k);

for (int i = m * k; i >= 1; -- i) {

c[i] = x & 1;

x >>= 1;

}

for (int i = 1; i <= m * k; ++ i) {

cout << c[i];

if (i % k == 0) {

if (i < m * k) cout << ".";

else cout << "\n";

}

}

};

// 输出二进制形式,人工手动验证答案

// for (int i = 1; i <= n; ++ i) {

// cout << "LAN" << i << ":\n";

// show(i);

// }

}

4.4

联系我

博客失去时效性或有任何不详尽的可联系我

QQ: 2832640093

路由器 NEED ↩︎

ARPANET 第一个分组交换网 ↩︎

NSFNET 国家科学基金网 ↩︎

ISP (internet service provider)互联网服务提供商 ↩︎

ISOC 因特网协会,是一个国际性组织,它负责对因特网进行全面管理,以及在世界范围内促进其发展和使用 ↩︎

IPv4地址 就是给因特网[4:2]上的

每一台主机(或路由器)的每一个接口 分配一个在全世界范围内是唯一的32比特的标识符 ↩︎点分十进制表示方法 每8位分为一组,写出每组的十进制数,每个十进制之间用"."来分隔 ↩︎

本地环回测试地址 NEED ↩︎

聚合地址块 将与该路由器直接相连的局域网的的IP取共同前缀其他位变0后生成的地址块 ↩︎

路由器接口地址 每个路由器的接口需要预留独立的IP地址 ↩︎

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号