网络互联基础

本节内容

- OSI七层模型分层优点及各层功能和使用OSI进行网络故障排错;

- 描述数据封装与解封装过程(各层对应添加报头);

- 协议的概念及对等层对应通信协议数据单元(PDU)

一、网络

-

什么是网络?

- 网络就是用物理链路将各个孤立的工作站或主机或网络设备相连在一起,组成数据链路,从而达到资源共享和通信的目的。

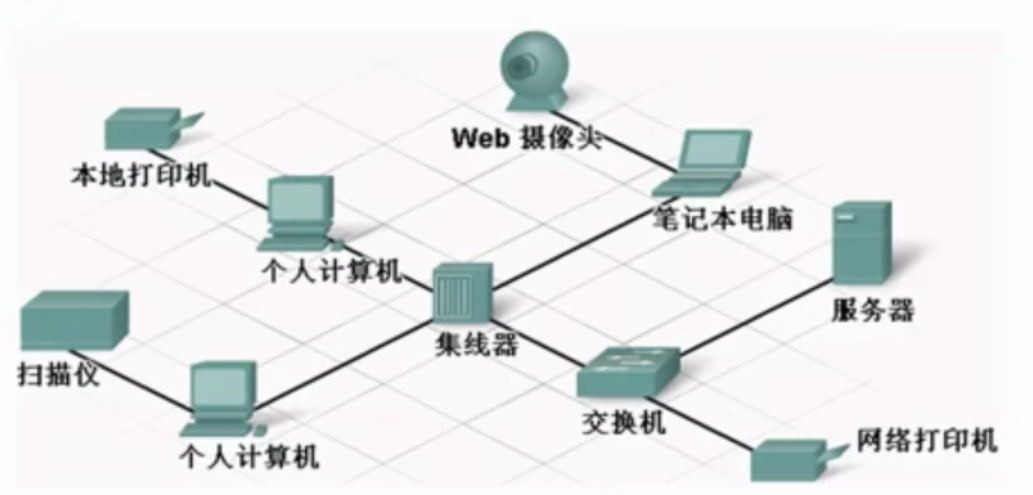

ps:计算机网络由:1.网络设备2.通信线路组成;

*网络设备分为网内连接设备和网间连接设备

*网内连接设备主要有:网卡,集线器,交换机等。

*网间连接设备主要有网桥,路由器,网关等。

网桥的主要功能是对数据帧进行转发。

网络的出现:

- 1984年,ARPANET分成两个网络:一个仍为ARPANET,为民用,科研网,另一个是军用计算机网络MILNET。

- 1986年,美国国家科学基金会NSF建立国家科学基金网NSFNET,有主干网,地区网和校园网,覆盖了全美主要大学和研究所。

- NSFNET后来接管 了ARPANET,并将网络改名为Internet.

- 1990年,ARPANET正式宣布关闭。

为什么要进行网络互联?

- 可以提高资源的利用率;

- 可以改善系统的性能,提高系统的可靠性;

- 可以增强系统的安全性;

- 组网建网和网络管理更方便。

网络设计需求:

- 全天候正常运行

- 安全 可靠 易于调整

- 快速恢复

- 不应太费时间

- 故障排除应简单易行

四个基本目标:

- 可扩展性:在可扩展网络设计中,网络的规模可以不断扩大,以容纳新的用户群与远程站点,并且可以在不影响现有用户服务水平的情况下,支持新的应用。

- 可用性:为实现可用性而设计的网络可以提供全天候(每周7天,每天24小时)一致和可容的服务,此外,如果单个链路或设备发生故障,网络性能应该能迅速恢复。

- 安全性:网络设计完成后附加到网络上的特性,规划安全设备,过滤器与防火墙功能的部署位置对于保护网络资源至关重要。

- 管理便利性:无论最初的网络设计如何优秀,网络必须便于网络维护人员管理与支持;太过复杂的网络,或者很难维护的网络都不能高效率的正常运行。

网络的基本组件:

- 网络包含许多组件,这些组件可以分为四大类:

- 主机

- 共享外围设备

- 网络设备

- 网络介质

二、网络的分类(覆盖范围)

-

局域网

- 局域网:(Local Area Network),简称LAN,是指某一区域内由多台计算机互连成的计算机组。

- 局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司的上千台计算机组成。以太网是当今使用最为广泛的LAN技术。

- 局域网的特点:为一个单位所有,范围小,数目有限。

- 局域网的优点:使用方便,便于扩展,可靠性强。

- 局域网的传输媒介:双绞线,同轴电缆,光纤。

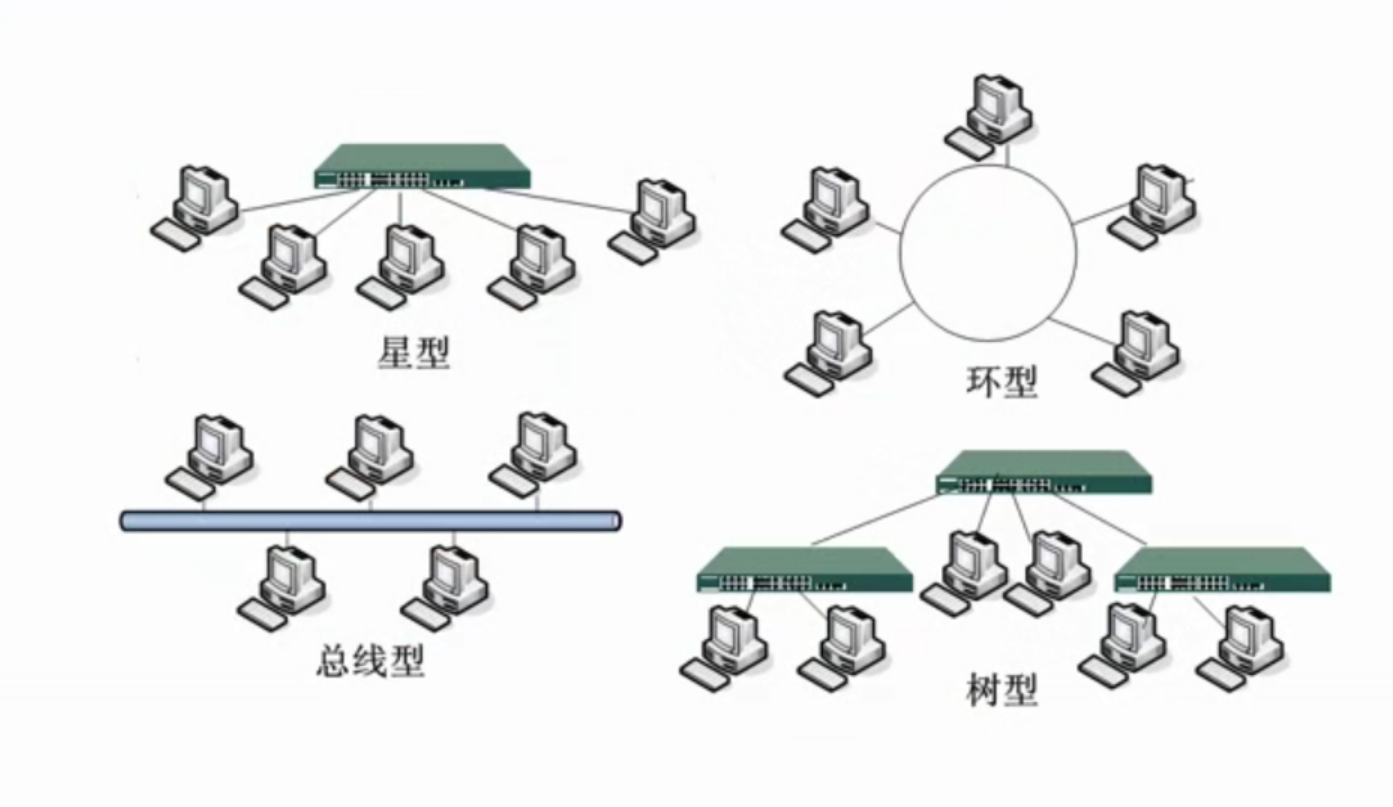

- 局域网的物理和逻辑拓扑结构:

- 逻辑:广播拓扑和令牌拓扑

- 物理:星形网,环形网,总线网,树形网

局域网的传输方式:

- 单工,半双工和全双工。

- 目前大量的LAN交换机和网卡都可以使用全双工方式。

局域网的分类:

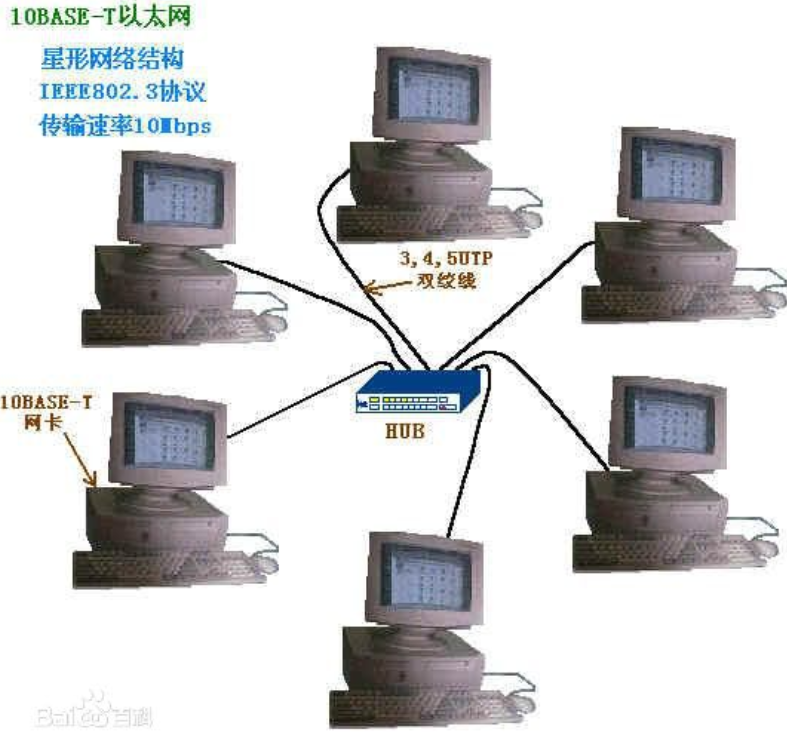

- 以太网(Ethernet)(IEEE 802.3)

- 光纤分布式数据接口(FDDI)

- 异步传输模式(ATM)

- 令牌环网(Token Ring)

Ps:其中应用最广泛的是以太网,也是目前发展最迅速,也是最经济的局域网

广域网(WAN,Wide Area Network)也称远程网

- 通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个城市和国家,或横跨几个州并能提供远距离的通信。

- 广域网的通信子网主要使用分组交换技术。

- 广域网的通信子网可以利用公用分组交换网,卫星通信网和无线分组交换网,它将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来,达到资源共享的目的。

三、 计算机通信协议(Protocol)

定义

计算机通信协议 (Protocol)

-

什么是协议:为了计算机能通信而制定的一组规则,规则规定了不同设备应该如何协同工作以保证把数据传输到对方。

- 目的:完成计算机通信(communicate)

体系结构

-

将通信功能分为若干个层次,每一个层次完成一部分功能,各个层次相互配合共同完成通信的功能。

-

每一层只和直接相邻的两层打交道,它利用下一层提供的功能,向高一层提供本层所能完成的服务。

-

每一层是独立的,隔层都可以采用最适合的技术来实现,每一个层次可以单独进行开发和测试。当某层技术进步发生变化时,只要接口关系保持不变,则其它层不受影响。

TCP/IP

NetBEUI协议

IPX/SPX协议

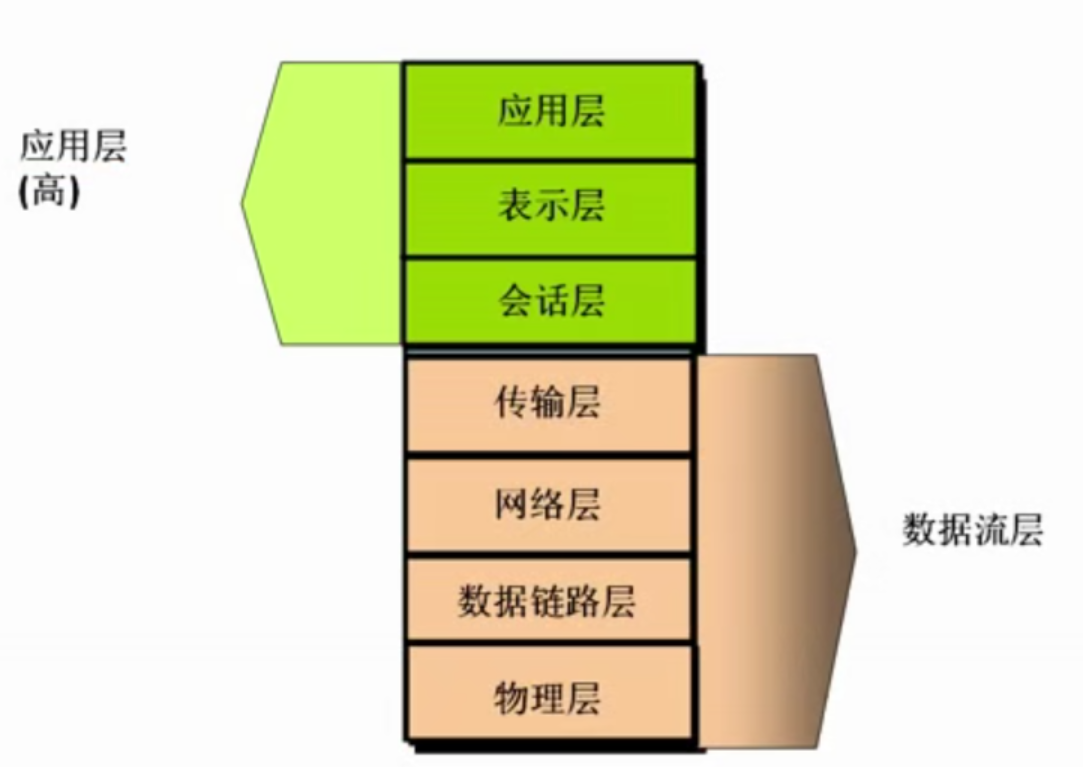

四、OSI模型

两个常见组织

ISO(标准化组织):制定了大型的标准,包括与Internet相关的标准,ISO提出了OSI参考模型,OSI参考模型描述了网络的工作原理,为计算机网络构建了一个易于理解的,清晰的层次。

IEEE:提供了网络硬件上的标准使各种不同网络硬件厂商生产的硬件设备相互通信,IEEE LAN标准是当今居于主导地位的LAN标准,它主要定了802.X协议簇,其中802.3为以太网标准协议簇,802.4为令牌总线网(TOKEN BUS)标准,802.5为令牌环网(TOKEN RING)标准,802.11为无线局域网(WLAN)标准。

OSI模型提出背景及目的

- 早期各个网络厂商拥有的私有网络,不便于同其他厂商的网络进行通讯,于是在20世纪70年代末期,ISO组织创建了OSI(Open System Interconnection)参考模型。

- OSI参考模型用于帮助不同厂家创建可与对方进行协同工作的网络设备和软件等等,最大的特点是分层。但仍然只是一个参考模型,不是物理模型。

- 描述了通信过程中不同设备的功能;

- 实际上也规定了不同设备之间如何协同工作;

- 由ISO(国际标准化组织)提出确定网络设备的标准。

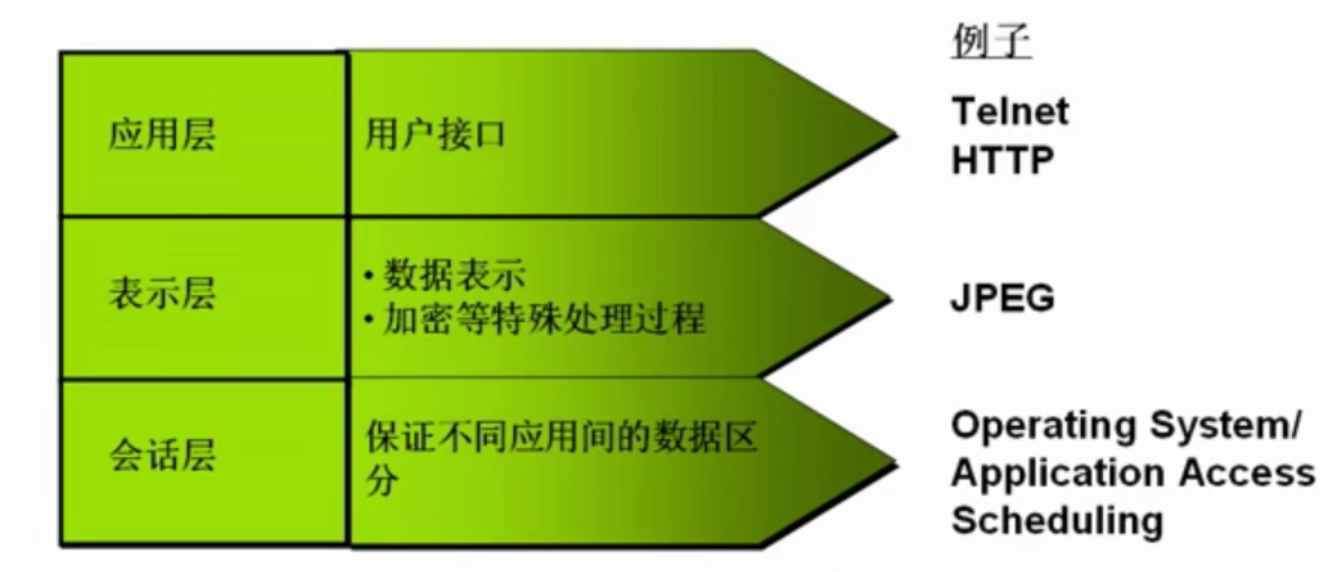

1.应用层:为网络中的不同个人之间提供了使用数据网络实现端到端连接的方法。

2.表示层:对应用层服务之间传输的数据规定了通用的表示方式。

- 对数据进行编码

- 数据压缩

- 数据的加密

3.会话层:为表示层提供组织对话和管理交换的服务。

端口号

TCP和UDP的区别

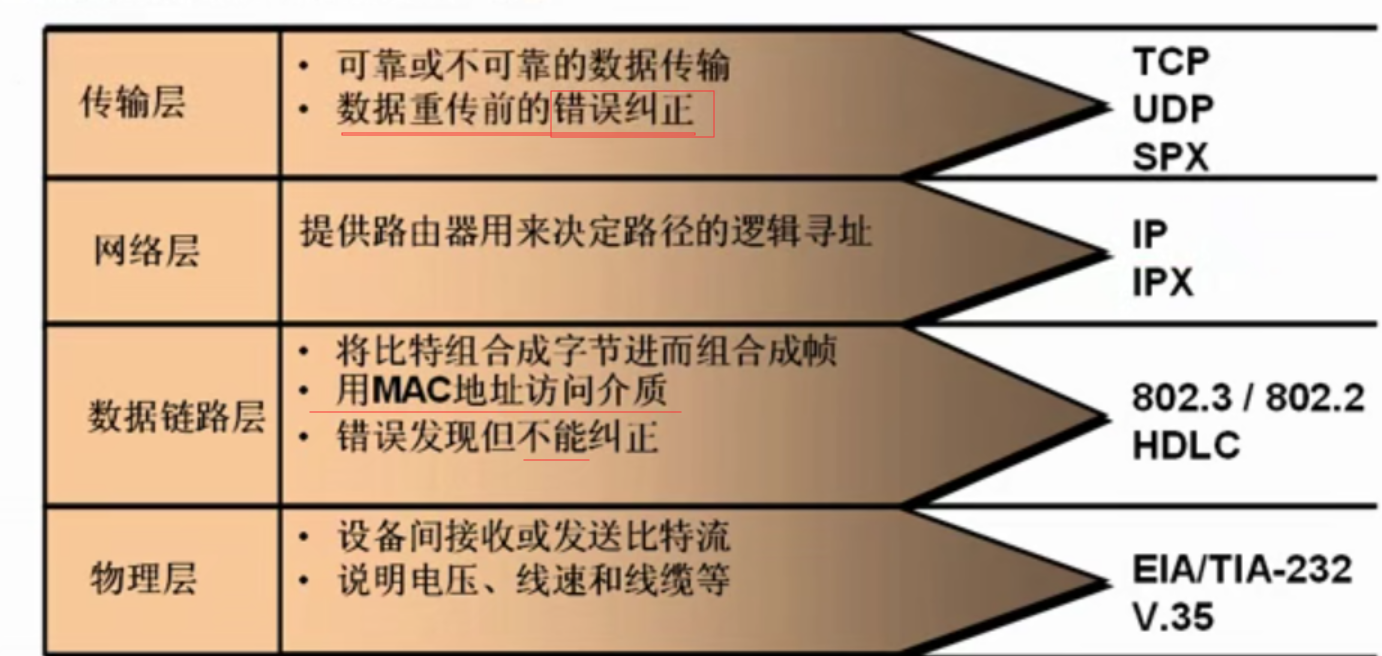

4.传输层:为终端设备之间的每个通信定义了数据分段,传输和重组服务。

提供可靠(或不可靠)的端到端服务

流量控制

5.网络层:为所标识的终端设备直接按通过网络交换一个个数据的片段提供服务。(IP地址寻址)

地址:数据是谁发送的(源),发给谁的(目的)?如何表示不同的计算机? 列如: IP地址(类似我们的通信地址)。

选择最佳路径将信息从最合适的路径传送到接收端

6.数据链路层:数据链路层协议描述了设备之间通过公共介质。(MAC地址进行寻址)

帧的封装:将传输数据增加同步信息,校验信息及地址信息后封装成数据帧。

差错检测

- 检错,不纠错

- 循环冗余校验:一种算法而已

介质访问控制方法:

同一线路有多台计算机要访问,要避免冲突。

7.物理层:物理层协议描述了机械,电气,功能和操作的方法,用于激活,维护和停用网络设备之间比特传输使用的物理连接(传输比特流)

层(Layer):描述了所有需求的有效的通讯过程,并把这些过程逻辑上的组叫做层。

分层的优点:

- 各层间相互独立,把网络操作分成低复杂性单元,灵活性好。

- 某一层变化不会影响到别层,设计者可专心设计和开发模块功能。

- 促进标准化工作,允许各个厂商进行自主开发。

- 各层通过一个接口在相邻层间互相通信。

- 应用层(Application layer)是参考模型的最高层。主要功能是:面向用户为应用软件提供了很多服务,列如文件服务器,数据库服务,电子邮件与其他网络软件服务。

- 表示层(Presentation layer)是参考模型第六层。主要功能是:用于处理两个通信系统中交换信息的表示方式,主要包括数据格式变换,数据加密与解密,数据压缩与恢复等功能。

- 会话层(Session Layer)是参考模型第5层。主要功能是:负责维护两个结点之间的传输链接,以便确保点到点的传输不中断,以及管理数据交换等功能。(比如qq的聊天对话框)

- 物理层(Physical Layer)是参考模型最低处。该层是网络通信的数据传输介质,由连接不同结点的电缆与设备共同构成。

主要功能是:利用传输介质为数据链路层提供物理连接,负责处理数据传输并监控数据出错率,以便数据流的透明传输。(比特流)

- 数据链路层(Data Link Layer)是参考模型第2层。主要功能是:在物理层提供的服务基础上,在通信实体间建立数据链路连接,传输以帧为单位的数据包,并采用差错控制与流量控制方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。(MAC地址进行寻址,发现错误但不能纠错)

- 网络层(Network Layer)是参考模型的第3层。主要功能是:为数据在节点之间传输创建逻辑链路,通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径,以及实现拥塞控制,网络互联等功能。(IP)

- 传输层(Transport Layer)是参考模型的第4层。主要功能是向用户提供可靠的端到端(End to End)服务,处理数据包错误,数据包次序,以及其他一些关键传输问题。传输层向高层屏蔽了下层数据通信的细节,因此,它是计算机通信体系结构中关键的一层。

![]()

使用OSI模型排查故障:

- 第一层故障排查:第一层故障通常设计布线和电源问题;

比较常见的第一层故障包括:

- 设备电源未打开

- 设备电源未接通

- 网络电缆松脱

- 电缆类型错误

- 网络电缆故障

- 第二层故障排查:

- 造成第二层故障的原因包括设备故障,设备驱动程序错误以及交换机配置错误等。重新安装网卡,或者用正常的网卡替换怀疑有故障的网卡可帮助诊断问题。此方法也适用于任意类型的网络交换机。

- 第三层故障排查:

IP地址属于所分配的网络,子网掩码,默认网关,其他设置符合要求,如DHCP或DNS

在第3层,可利用许多实用程序来协助进行故障排查。三种最常用的命令行工具是:

- ipconfig----显示计算机上的IP设置。

- ping-------测试基本网络连接

- traceroute----确定源与目的地之间的路由路径是否可用。

ping 127.0.0.1 (检测网卡是否正常)

ping(自己的IP地址)

ping geteway

协议是计算机在物理网络上进行通信所需要共同遵守的语言规范。

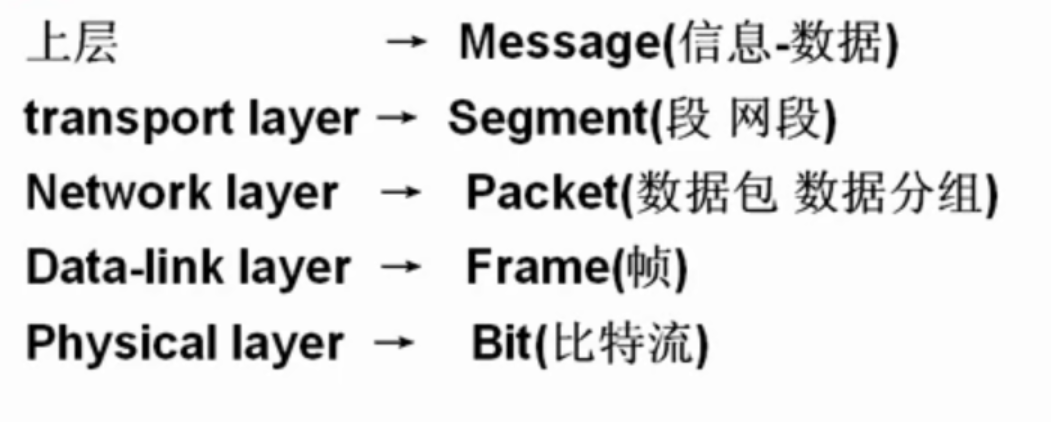

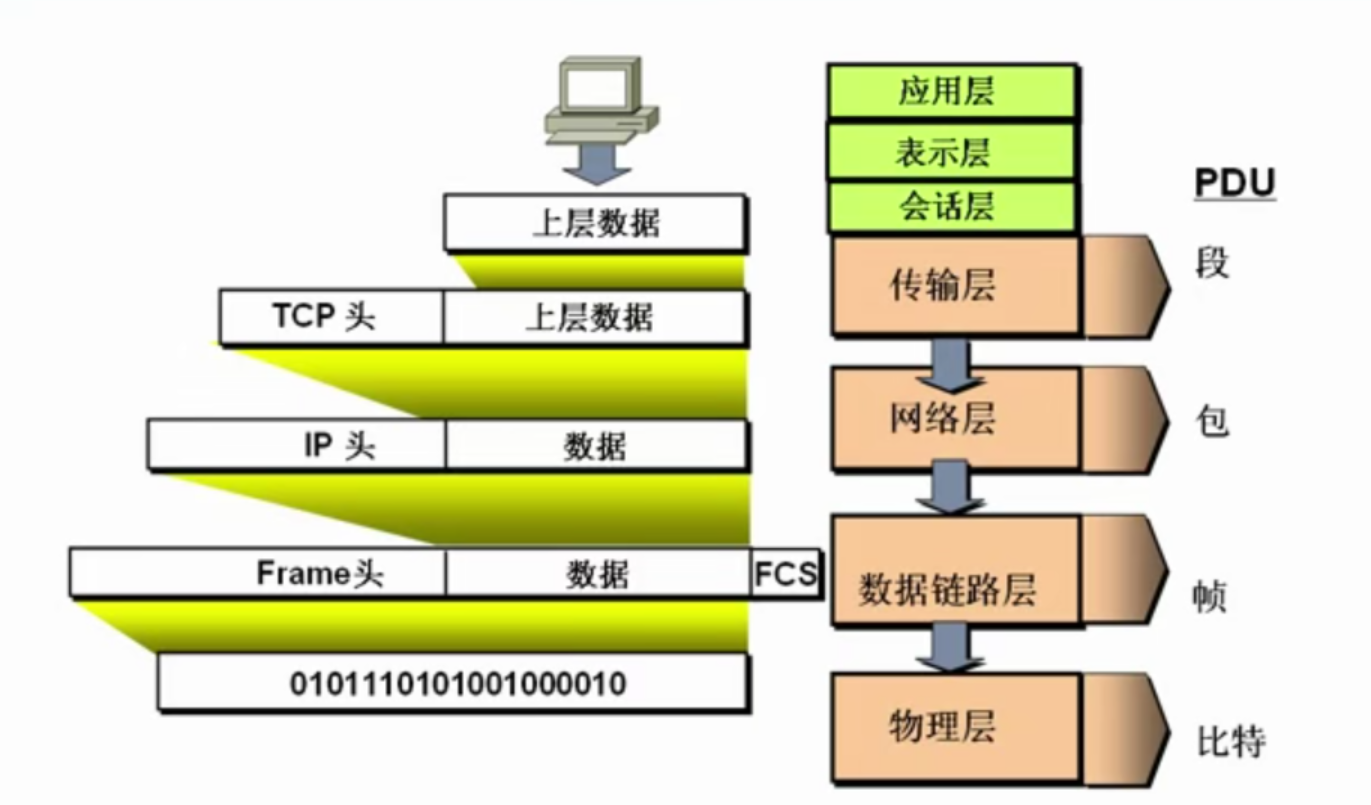

PDU(protocol data unit):每一层使用自己层的协议和别的系统的对应层相互通信,协议层的协议在对等层之间交换的信息叫协议数据单元。

五、完整的通信过程

完整的通信过程包括以下步骤:

- 在发送方源终端设备的应用层创建数据;

- 当数据在源终端设备中沿协议栈向下传递时对其分段和封装;

- 在协议栈网络接入层的介质上生成数据;

- 通过由介质和任意中间设备组成的网际网络传输数据;

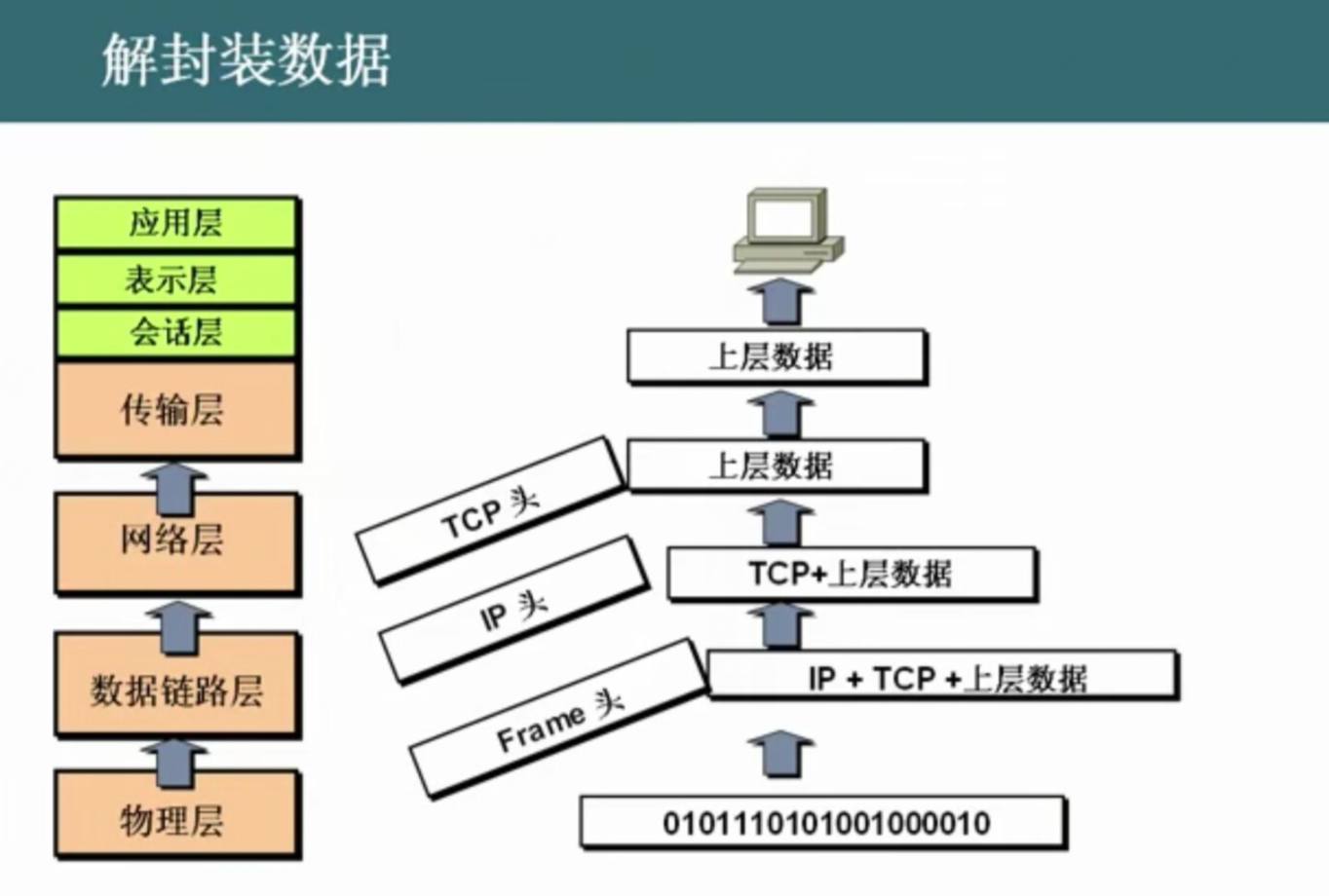

- 在目的终端设备的网络接入层接收数据;

- 当数据在目的设备中沿协议栈向上传递时对其解封和重组;

- 将此数据传送到目的终端设备应用层的目的应用程序。

封装(encapsulate/encapsulation):

数据要通过网络进行传输,要从高层一层一层的向下传送,如果一个主机要传送数据到别的主机,先把数据包装到 一个特殊协议报头中,这个过程叫做封装。

数据传输过程中:帧结构在改变,但包结构不会改变。

解包:将数据分组中除去附加信息,取出传输的数据;

打包:计算机网络将每一段数据加入附加信息形成数据分组的过程。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号