电商人为什么越忙越乱?问题不在你,而在协作机制

一、电商的焦虑,源于一种“不可控感”

如果你是做电商的,无论在哪个平台,应该都经历过以下瞬间:

- 抖音小店突然爆单,仓库跟不上节奏;

- 天猫活动提报临近,素材还没交上去;

- 拼多多百亿补贴审核通过了,却没人知道库存够不够;

- 运营和客服因为售后细节争执半天;

- 美工、文案、投手各自为战,节奏乱到无法同步。

看似问题多发,实则只有一个根本原因:流程不透明、任务不清晰、协作无机制。

这种“多角色、多任务、高频变动”的环境下,如果还靠微信群、表格、口头同步,就像在用纸飞机投递指令。

电商不是靠勤奋赢,而是靠协作赢。

二、从“人盯人”到“机制驱动”,是电商转型的第一步

回顾过去三年,我们见证了很多团队从年销百万做到千万的跃迁,其中流程型电商团队几乎占了绝大多数。

这类团队的核心特征不是“有牛人”,而是“有机制”:

- 商品上新有标准节奏,谁负责什么一目了然;

- 所有活动有统一提报节奏,避免反复问进度;

- 客服、仓库、投放之间有协作约定,无需扯皮;

- 每一次售后都能在复盘中找到环节问题。

你会发现,高效的不是人,而是流程。哪怕换人,流程还在,事情依然能走。

某深圳数码品牌团队曾说:“我们团队不是没能力,是流程没框住能力。”后来他们做了个小动作,把上新节奏和投放节奏整合进一个项目视图里,每人每天只看自己的任务卡,效率立刻翻倍。

三、为什么说电商更需要“协作可视化”?

传统的工作方式是:领导分任务,下属执行。但电商的挑战是多任务并行,比如:

- 一个SKU要同时安排拍摄、文案、审核、投放、仓储;

- 一场活动要联动多个商品、多个时间点、多个资源方;

- 一个客户的问题,涉及客服、仓库、运营三线联动。

这种复杂度,如果看不到全局,就无法把控节奏;如果责任不清晰,就必然出现推诿;如果没有记录,问题就无法复盘。

所以协作必须是可视的,而不是隐性的。

这也是为什么一些成熟团队早早建立了类似“任务看板”的内部机制,让所有任务流程可追踪、节点可把控、状态可协同。

他们并不是多聪明,只是比别人更早摆脱了“靠脑子记流程”的旧习惯。

四、电商常见协作困境,如何破?

1. 上新节奏混乱:SKU流程没有统一视图

很多商家SKU多,但上新流程却是“谁空谁来”,导致节奏混乱。

解决方式是:把每个SKU当成一个任务单元,包括:

- 图片、文案、主图素材是否齐备?

- 是否已上架?价格是否审核通过?

- 责任人是谁?下个节点在哪?

简单做法是建个“上新进度表”,但更好的是,团队里有个流程视图,每个SKU状态都一目了然。

2. 活动提报反复延期:时间轴混乱

每个活动都有多个前置步骤,报名时间、物料提交、活动上线、复盘复审。问题是时间点多、角色多,极容易遗漏。

有经验的团队早就总结出“活动节奏板”,每场活动以卡片方式推进,明确:

- 报名起止时间;

- 提报责任人;

- 审核节点;

- 上线时间。

这样不管是运营还是设计都能清楚:轮到我了吗?还剩几天?还有谁没做完?

3. 售后问题久拖不决:责任不清

售后问题如果没有闭环管理,会不断积压用户情绪、降低评分。

一个简单办法是建立“问题处理卡”:每个异常订单都被建成任务卡,标注责任人、预计处理时间、处理状态。

不是靠微信群提醒,而是流程化地记录 → 跟进 → 完结 → 归档。

这就是可复盘的协作。

4. 多人做素材,反复做、重复投

素材管理最容易出现浪费。美工说交了,投手说没看到;一个短视频拍了三条,投完才发现不是活动主题。

这种情况,要么靠记忆和喊话,要么靠一个“素材池视图”:明确谁在做、做到哪一步、是否上线。

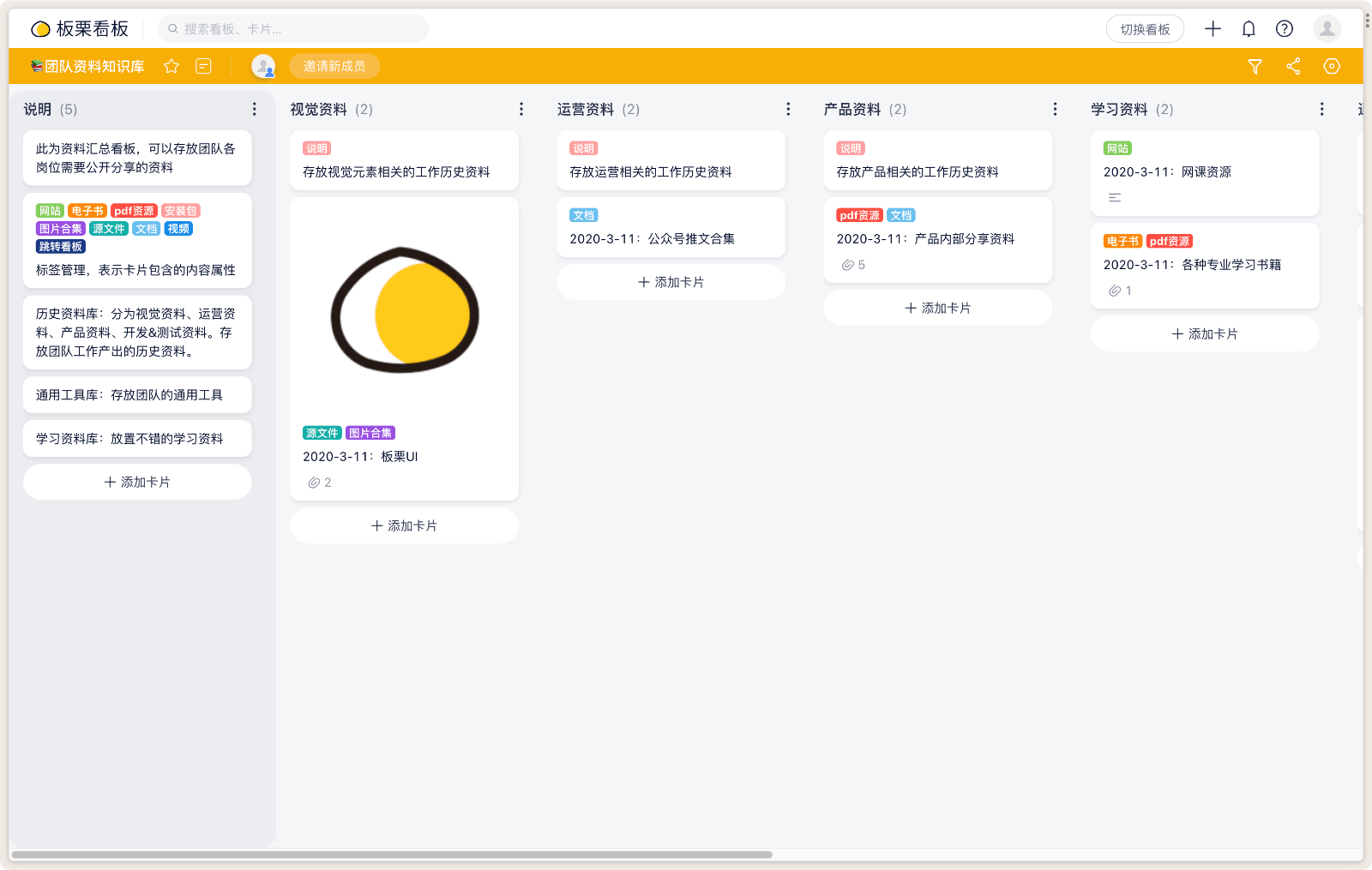

你不需要做系统开发,甚至用一个轻量的协作平台,比如像“板栗看板”这种任务可视化工具,就足以承载SKU推进、素材进度和活动节奏的日常协同。

五、协作方式,是电商效率的天花板

一个常被忽视的事实是:多数爆单电商背后,隐藏着一套精密的任务推进机制。这并非什么高级系统,而是极其务实的“可视协作策略”:

- 有视图,就能统一节奏;

- 有负责人,就能分清责任;

- 有记录,就能复盘迭代。

有个朋友在成都做女装电商,初期全靠微信、表格做项目沟通,后来订单一多直接崩盘。他们换了个方法,把上新、活动、售后都规整进一个统一流程板里。没用几天,全团队就能在10分钟早会里同步30个SKU状态,再也没人“喊了没听到”。

他们也没做什么技术研发,就是用了一个支持流程流转的项目工具,“悄悄”让协作机制替代了靠人记忆的混乱。

六、结语:电商行业,协作即生产力

电商不是单兵作战,而是“团队接力”的项目管理游戏。

真正高效的电商人,从不拼体力,而是拼流程机制。那些能把100件事情理清的人,最后往往也是把GMV做上去的人。

不是你做得不够多,是你做得不够“可见”。

而那些正在推动协作透明、任务落地、流程闭环的团队,终将是下一个阶段的行业赢家。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号