二叉树

二叉树

一、基本概念

树是一种非线性结构,其严格的数学定义是:如果一组数据中除了第一个节点(第一个节点称为根节点,没有直接前驱节点)之外,其余任意节点有且仅有一个直接前驱,有零个或多个直接后继,这样的一组数据形成一棵树。这种特性简称为一对多的逻辑关系。

常见例子

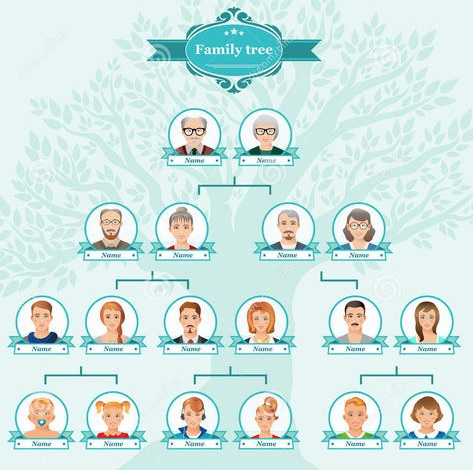

日常生活中,很多数据的组织形式本质上是一棵树。比如一个公司中的职员层级关系,一个学校中的院系层级关系,淘汰赛中的各次比赛队伍,一个家族中的族谱成员关系等,这些都是树状逻辑结构。由于树状结构表现出来都是具有层次的,因此也被称为层次结构。

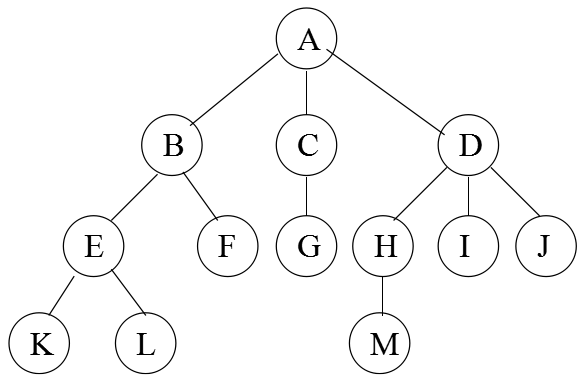

通常,在逻辑上表达一棵抽象的树状结构的时候,习惯于将树根放在顶部,树枝树杈向下生长,如下图所示。

对于一棵树来说,有如下基本术语:

- 根(root):树的第一个节点,没有直接前驱。如上图中的A。

- 双亲节点(parent):某节点的直接前驱称为该节点的双亲节点,或成为父节点。例如上图中A是B的父节点。

- 孩子节点(child):某节点的直接后继称为该节点的孩子节点。例如上图中B、C、D均为A的孩子节点。

- 节点的层次(level):根节点所在的层次规定为第1层,其孩子所在的层次为第2层,后代节点以此类推。比如上图中节点E的层次是3。

- 节点的度(degree):一个节点拥有的孩子节点的总数,称为该节点的度。比如上图中节点B的度为2。

- 叶子(leaf):一棵树中度等于0的节点,被称为叶子,又称为终端节点。比如上图中K、L、F、G、M、I、J均为叶子。

- 树的高度(height):一棵树中所有节点的层次的最大值,称为这棵树的高度,又称为树的深度。比如上图的树的高度为4。

- 有序树与无序树:一棵树中,如果某个节点的孩子节点之间是有次序的,则称这棵树为有序树,反之称为无序树。

二、二叉树(Binary Tree)

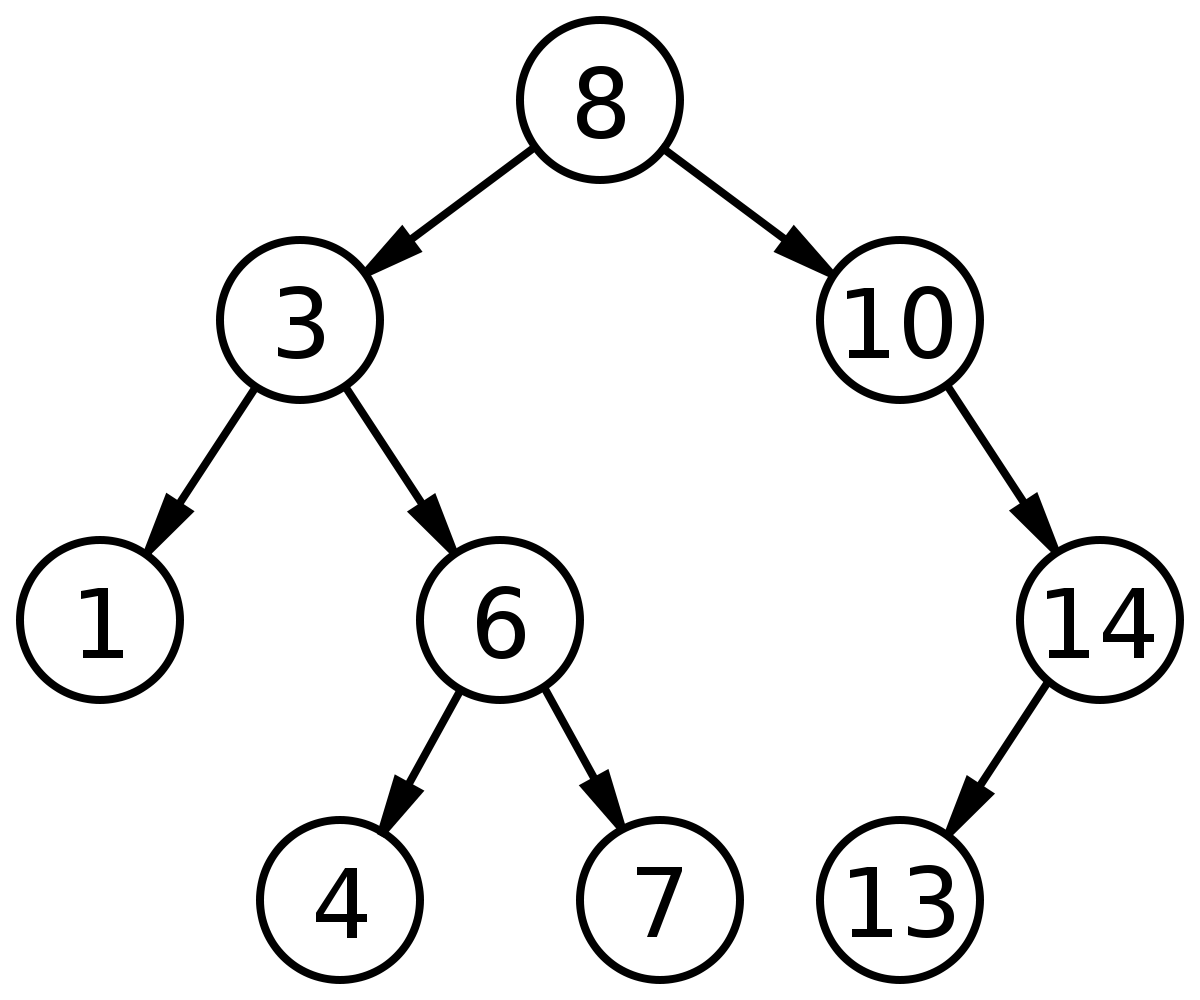

在各种不同的树状结构中,最常见也最重要的是二叉树(Binary Tree),下面是二叉树的定义:

- 有序树(小中大)

- 任意节点的度小于等于2

比如如下这棵树就是一棵二叉树。其中8是根节点,14是10的右孩子(因为二叉树是有序树,因此严格区分左右),而13则是14的左孩子。

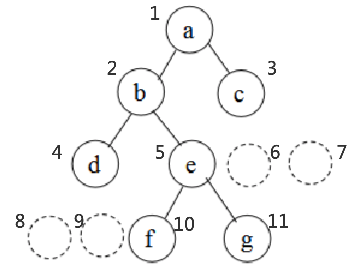

为了方便对二叉树进行操作,通常会对一棵它进行标号(≈数组下标):从上到下,从左到右进行标号:

注意:

没有孩子节点的地方也要标出来

三、存储形式

与其他逻辑结构类似,可以使用顺序存储,也可以使用链式存储。

顺序存储

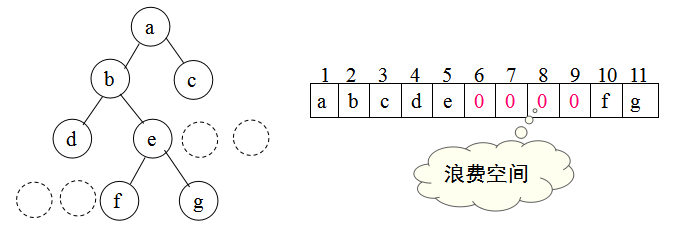

由于在顺序存储,数据元素之间的逻辑关系是用物理位置来表达的,而二叉树中每一个节点都有一个对应的标号,因此可以使用标号来作为数组的下标,但除非是完美或者完全二叉树,否则会浪费存储空间,如下图所所示。

在顺序存储中,节点彼此之间的关系,要用到二叉树标号(≈下标)的基本特性。简单观察二叉树的标号会发现如下规律:

- 根节点标号为1,根节点没有父节点

- 标号为n的节点,其父节点的标号为n/2

- 标号为n的节点,其左孩子(若有)的标号为2n,其右孩子(若有)的标号为2n+1

根据以上结论,在顺序存储的二叉树中,虽然没有任何信息连接节点e和f,但根据他们的下标序号,可以得知e是f的父节点,且f是e的左孩子。

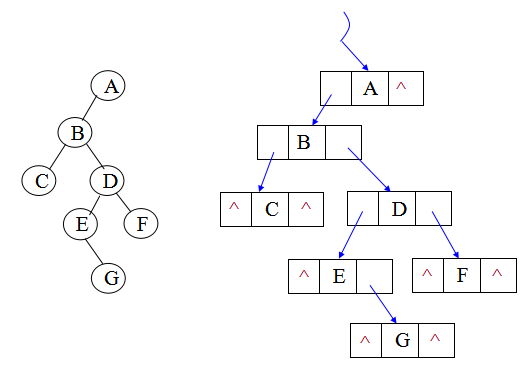

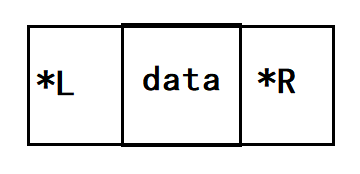

链式存储

链式存储思路与链表类似,使用指针来直接将节点的逻辑关系串起来,比如:

// 二叉树节点定义

typedef struct TreeNode {

int data; // 数据域

struct TreeNode *left; // 左子树指针

struct TreeNode *right; // 右子树指针

} TreeNode, *P_TreeNode;

四、树的遍历

所谓遍历,就是按某种规律访问每一个节点。对于之前的线性表而言,遍历算法很简单,就是从头跑到尾,因为线性表是一对一的关系。但是树状结构是非线性的,因此从根节点开始遍历所有节点可以有多种不同的算法,常见的有:

- 前序遍历:根节点 - 左子树 - 右子树

- 中序遍历:左子树 - 根节点 - 右子树

- 后序遍历:左子树 - 右子树 - 根节点

- 按层遍历:从上到下,从左到右依次访问节点

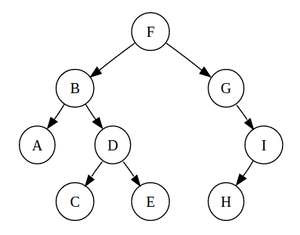

其中需要注意的是,前中后序遍历,都是递归算法。以前序遍历为例,当访问完根节点,进而要访问左子树时,由于左子树本身一棵二叉树,因此也需要进行前序遍历,也是先访问左子树的根节点,然后再依次访问左子树的左子树和左子树的右子树。比如:

前序遍历: F B A D C E G I H

中序遍历: A B C D E F G H I

后续遍历: A C E D B H I G F

按层遍历: F BG ADI CEH

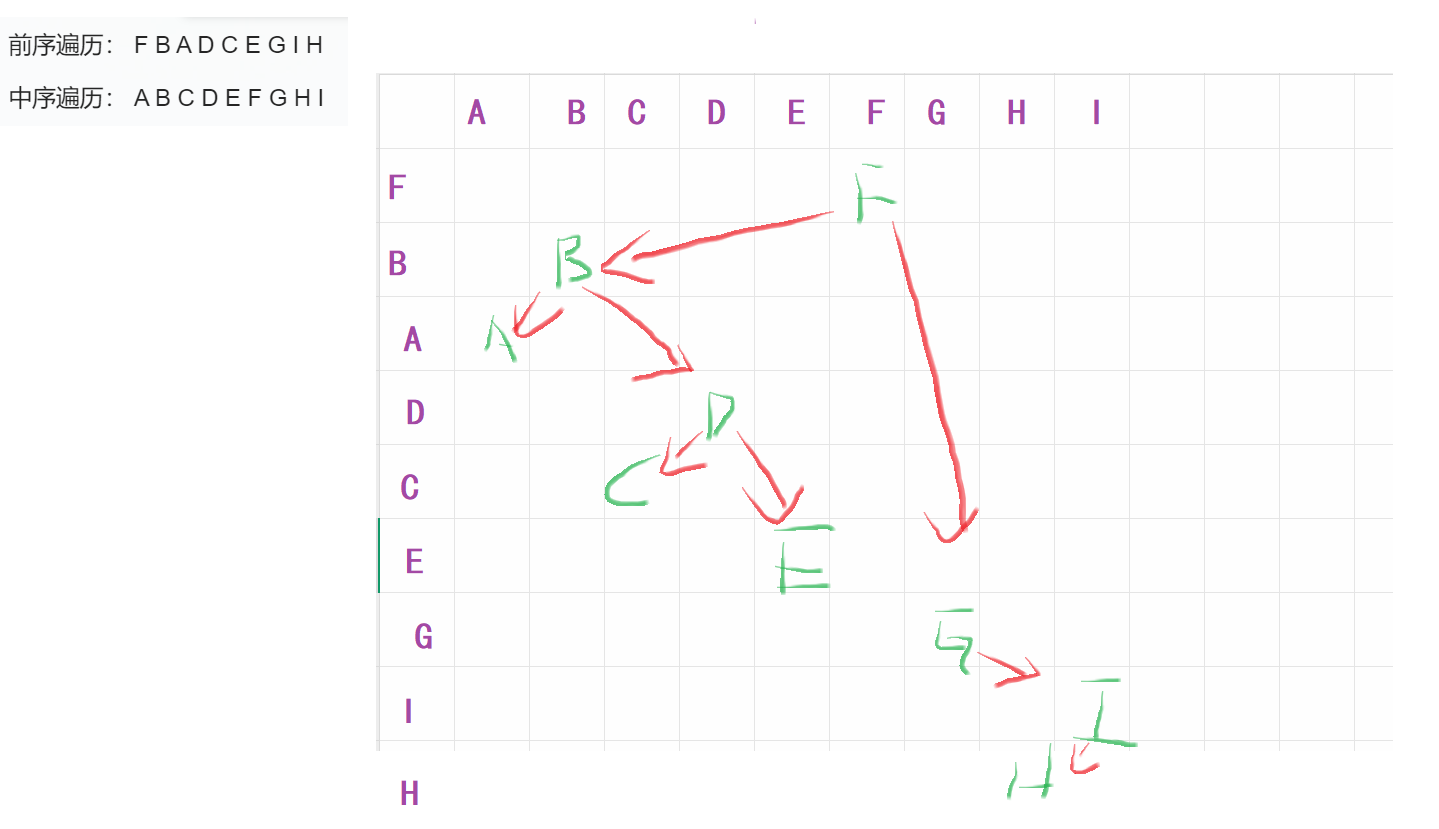

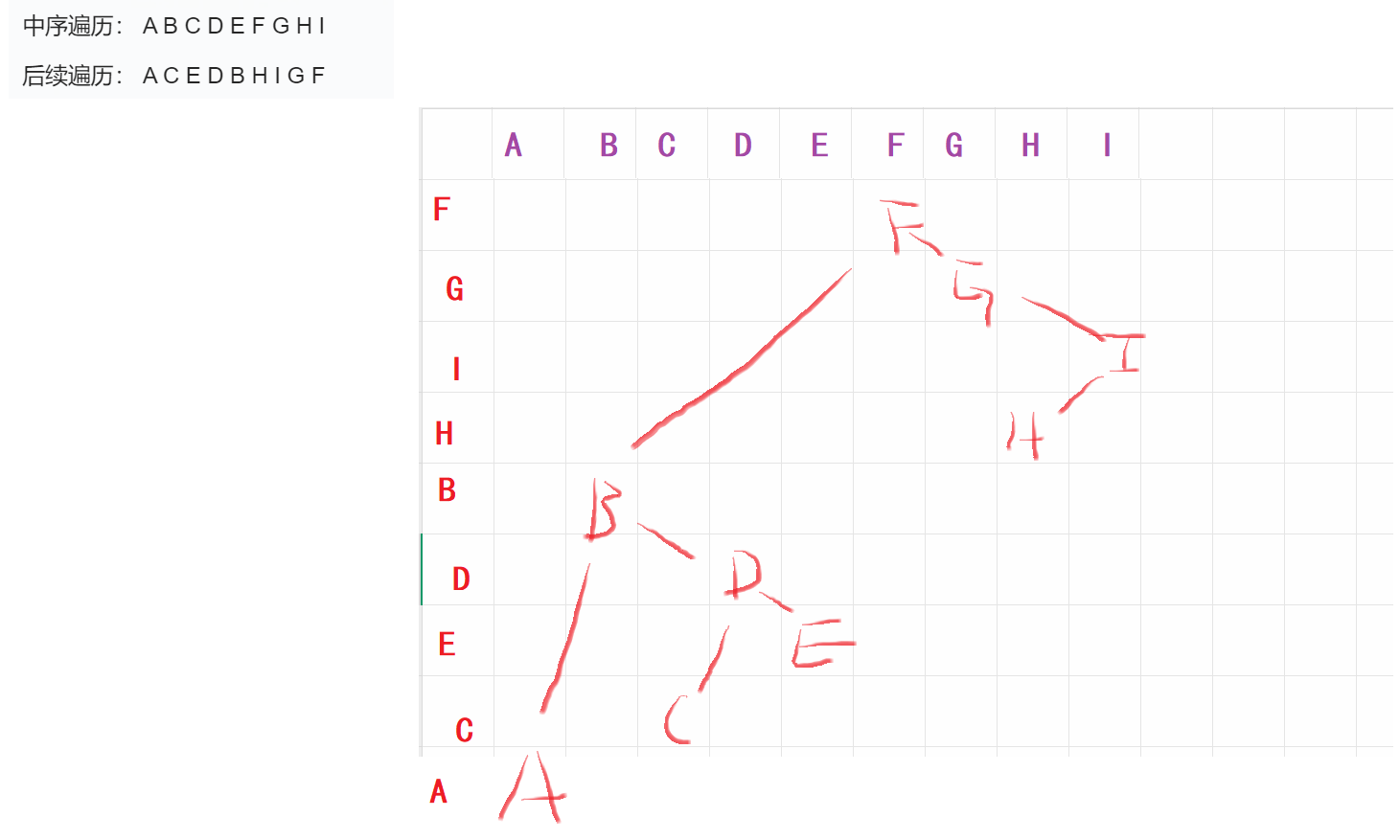

还原二叉树:

通过表格从左往右把中序填入,然后再根据前序或后续填入行的标识(前序从正向遍历并从上往下填入,后续则逆向遍历并从上往下)

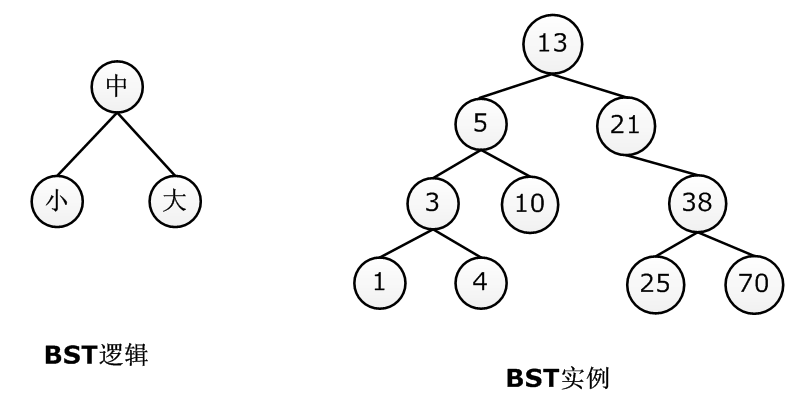

五、二叉搜索树(BST)

1. BST的基本概念

二叉树的其中一个重要应用,是提供一种快速查找数据的方法,即:将数据节点按照某种规律形成一棵二叉树,然后利用二叉树特殊的逻辑结构减少搜索数据的次数,提高查找的效率。

这种按照某种规律构建,用来提高搜索性能的二叉树,被称为搜索二叉树(Binary Search Tree),即BST。

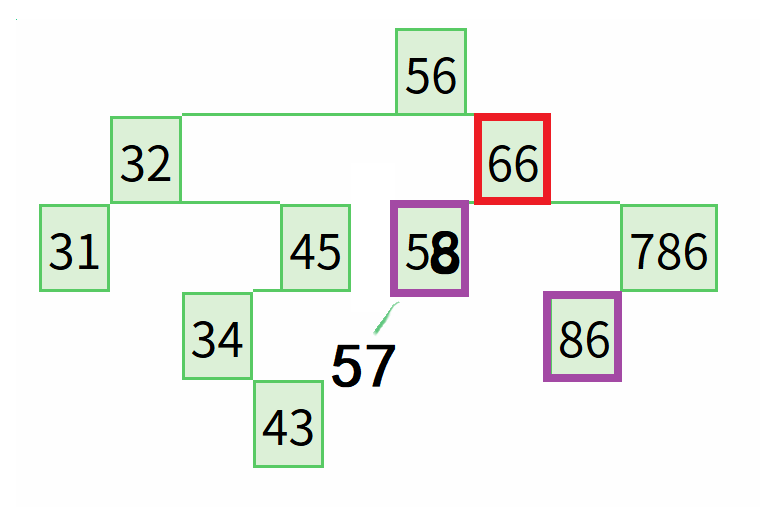

具体而言,二叉树提高搜索效率的秘诀在于:按照"小-中-大"(当然"大-中-小"也是一样的)的规律来存储数据,即对于任意一个节点,都可以明确找到其值大于或等于其左孩子节点,且小于或等于其右孩子节点。如下图所示:

由于树中所有的节点均满足"小-中-大"的规律,因此当从根开始查找某个节点时速度比顺序查找要快得多,比如要找节点38,当发现38大于根节点13后,就可以确定13的左子树一定没有38,这就去掉了半边子树的节点。

因此,二叉搜索树又被称为二叉排序树、二叉查找树。

实际上,对于一棵二叉树而言,其搜索节点的时间复杂度,最糟糕的情形是其退化为链表,最乐观的情形是完美或完全二叉树,那么其搜索时间复杂度就是介于:

- 最差:T(n)=O(n)

- 最优:T(n)=O(log₂n)

2. 基础操作

① 设计数据域

typedef struct dataType {

int key; // 用于排序的键值

// 其他数据成员...

} dataType_t;

② 设计节点

typedef struct TreeNode

{

dataType_t Data ;

struct TreeNode * L , * R ;

}BstNode_t , *P_BstNode_t;

③ 初始化

初始化只需要让树根指针指向NULL即可

P_BstNode_t root = NULL ;

④ 添加节点

通过递归不断用root节点与新节点的数据进行比较,在比较的过程中根据大小关系决定往左或往右添加(递归),当root指向NULL 的时候直接返回新节点,让上一层的root指向该新节点。

把新节点插入后成为叶子即可。

P_BstNode_t Add2Tree( P_BstNode_t root , P_BstNode_t newNode )

{

// 递归退出条件

if (root == NULL)

{

return newNode ;

}

// 根据根节点的数据值与新节点的数据大小关系

// 寻找一个合适的位置并插入到叶子位置

if ( newNode->Data < root->Data )

{

/* 往左子树去 */

root->L = Add2Tree( root->L , newNode );

}

else {

/* 往右子树去 */

root->R = Add2Tree( root->R , newNode );

}

return root ;

}

⑤ 遍历

a.前序、后续

参考中序遍历调整访问数据的时机即可。

b.中序

中序遍历自带升序排序魔法,当二叉树遵循小-中-大的方式排列时,中序遍历的先后顺序刚好就是小-中-大。

void InOrderTraversal( P_BstNode_t root )

{

if (root == NULL)

{

return ;

}

// 往左边遍历

InOrderTraversal( root->L );

// 访问根节点

printf("%d\t" , root->Data);

// 往右边遍历

InOrderTraversal( root->R );

}

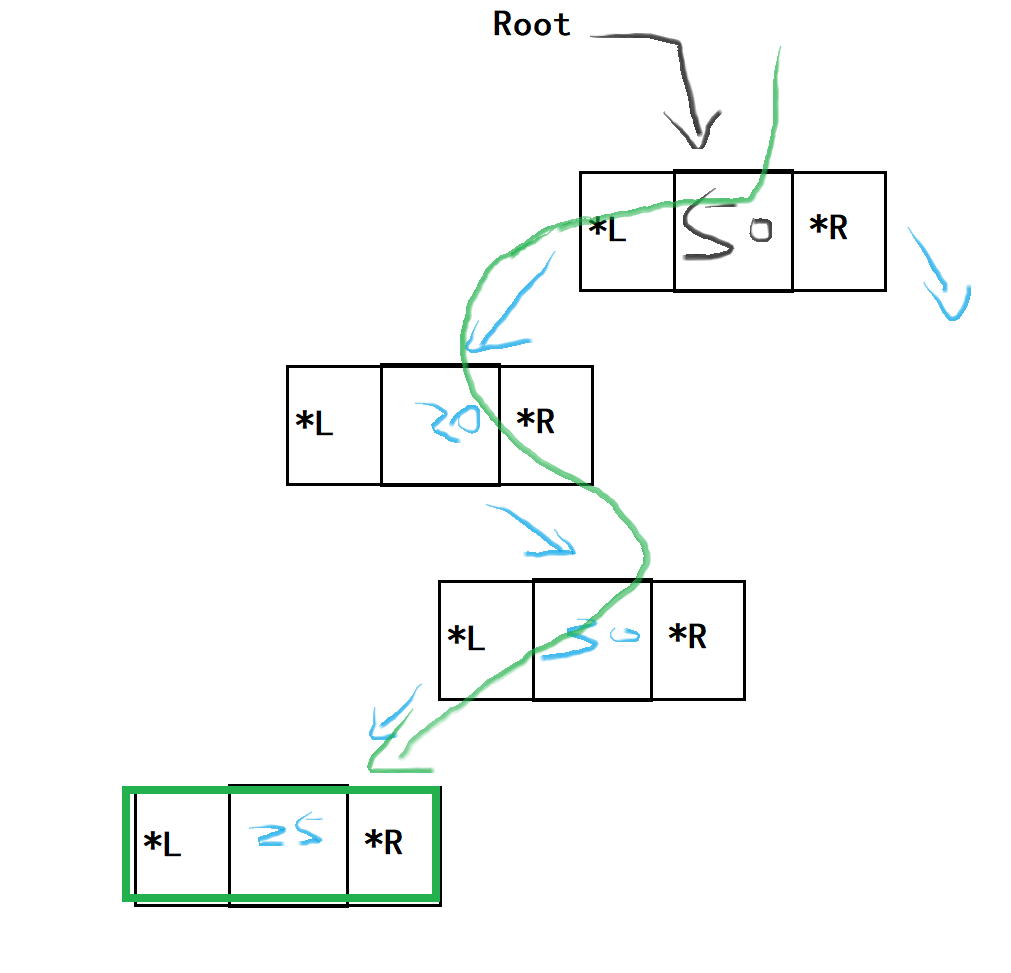

c.按层

对于按层遍历,则需要借助队列来达到这一目的。具体做法是:

1.创建一个队列,并将根节点指针入队

2.判断队列是否为空:

- a. 是则退出程序

- b. 否则让队头元素出队,并将队头的左右孩子依次入队

- c. 循环步骤2

void TraversalByLayer( P_BstNode_t root )

{

// 初始化队列

Cntl_t * queue = InitQueue( );

// 把树的根节点的指针入队

Node_t * newNode = getNewNode ( root ) ;

enQueue( queue , newNode ) ;

while(1)

{

// 队头元素出队

Node_t * out = outQueue( queue ) ;

// 判断队列是否为空

if (out == NULL )

{

break;

}

printf("%d\t" , out->tmp->Data) ;

// 判断出队元素是否拥有左右孩子,如果有则依次入队

if (out->tmp->L != NULL )

{

/* 如果有则把左子节点入队 */

newNode = getNewNode ( out->tmp->L ) ;

enQueue( queue , newNode ) ;

}

if (out->tmp->R != NULL )

{

/* 如果有则把右子节点入队 */

newNode = getNewNode ( out->tmp->R ) ;

enQueue( queue , newNode ) ;

}

}

printf("按层遍历结束..\n");

return ;

}

⑥ 删除

如果需要把一个数据从一棵树中剔除,那么需要考虑剔除后该树依然要保持有序。因此需要在被剔除的节点的左(左侧最接近的数据就是最右(最大)边的节点)或右(右侧最节点的数据就是最左最小)边的节点)子树中寻找最合适的数据节点用于替换,替换完之后,需要再次递归把用于替换的节点继续剔除。

P_BstNode_t Del4Tree( P_BstNode_t root ,dataType_t DelData )

{

// 递归的直接返回条件 (没找到目标节点)

if (root == NULL)

{

return NULL ;

}

// 通过根节点的数据与目标数据进行比较决定查找的方向

if (DelData > root->Data)

{

/* 往右找 */

root->R = Del4Tree( root->R , DelData );

}

else if (DelData < root->Data)

{

/* 往左找 */

root->L = Del4Tree( root->L , DelData );

}

else{

/* 找到目标 */

P_BstNode_t tmp = NULL ;

// 检测当前找到的目标节点是否存在左子树

// 如果存在则在他的左子树中寻找最大节点用于替换

if (root->L != NULL)

{

/* 在左子树中找最大的节点的数据用于替换 */

// 一棵树中哪个节点最大=== 最右边节点

for (tmp = root->L ; tmp->R != NULL ; tmp = tmp->R );

// 使用最大值来替换目标节点

root->Data = tmp->Data ;

// 在左子树中把用于替换的目标节点删除

root->L = Del4Tree( root->L , tmp->Data ) ;

}

// 如果不存在左子树,则尝试在右子树中寻找最小的节点用于替换

else if (root->R != NULL )

{

/* 如果左边为空则在右子树中进行寻找 */

/* 在右子树中找最小(左)的节点*/

for (tmp = root->R ; tmp->L != NULL ; tmp = tmp->L );

// 使用最小值来替换目标节点

root->Data = tmp->Data ;

// 在右子树中把用于替换的目标节点删除

root->R = Del4Tree( root->R , tmp->Data ) ;

}

else{

/* 当需要剔除的节点左右都为空时,可以直接释放 */

free(root);

return NULL ; // 返回NULL

}

}

return root ;

}

⑦ 销毁

使用后序遍历进行销毁二叉树

void DestroyBinaryTree( P_BstNode_t root )

{

if (root == NULL)

{

return ;

}

DestroyBinaryTree( root->L );

DestroyBinaryTree( root->R );

printf("正在释放【%d】\n" , root->Data) ;

free(root);

return ;

}

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号