等离子体纳微结构的光学性质和共振模式

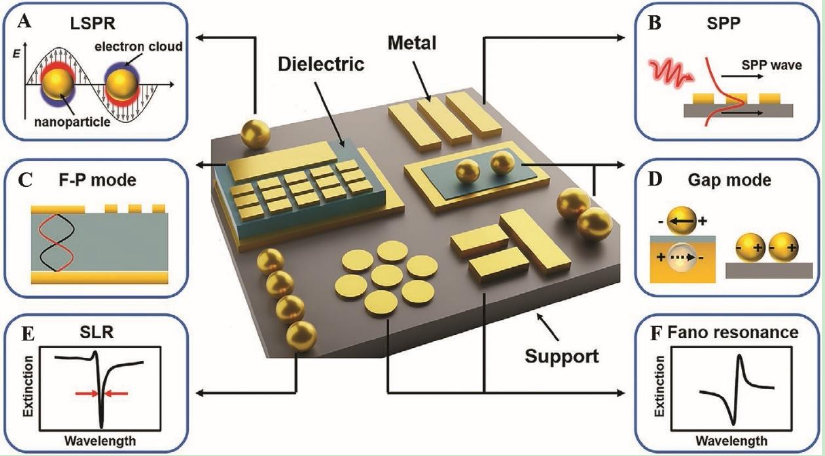

金属等离子体纳微结构是实现光与物质相互作用的有效平台,通过调控其形貌及结构参数,可以获得丰富可调的光学性质,使其实现了广泛应用。等离子体纳微结构的光学性能依赖于其所支持的共振模式,根据等离子体杂化理论,不同共振模式的耦合可以赋予等离子体纳微结构更丰富的光学性质,从而提高其性能,并拓宽其应用领域。

一般来说,表面等离子体共振有两种基本模式:局域型表面等离子体共振(LSPR)和传播型表面等离子体共振(SPP)。LSPR模式往往存在于金属纳米粒子表面,但金属纳米粒子的强辐射阻尼会导致共振谱变宽,限制了其在等离子体传感和纳米激光等领域的应用。SPP模式通常在高折射率棱镜或光栅结构的作用下产生于金属和电介质界面处,其近场衰减长度是LSPR模式的40 ~ 50倍。因此,在等离子体传感中,SPP模式通常表现出较高的灵敏度。然而,SPP模式很难实现灵活调控。

金属等离子体纳微结构阵列已经被证明可以同时激发上述两种基本类型的等离子体共振模式。此外,由于结构设计的灵活性,它们还可以支持许多其他类型的共振模式,如法布里-珀罗(Fabry-Pérot,F-P)腔模式,表面晶格共振(SLR)和等离子体法诺共振等。这些模式结合在一起,使等离子体纳微结构阵列可以实现单独的LSPR或SPP模式无法达到的性质。

局域型表面等离子体共振模式

金属等离子体结构阵列中的单个纳微结构通常支持局域型表面等离子体共振(LSPR)模式,其自由电子以一定的频率与入射光产生相干振荡。

传播型表面等离子体共振模式

金属纳米粒子周期排列形成等离子体阵列使通过桥接入射光和表面等离子体激元波之间的动量失配激发SPP模式成为可能。

法布里-珀罗腔模式

多层堆叠的金属等离子体纳微结构阵列可以产生法珀(Fabry-Pérot,F-P)腔共振模式。

间隙共振模式

当金属纳米粒子接近金属薄膜或其他金属纳米粒子时,可以通过近场耦合产生间隙共振模式。

表面晶格共振模式

在等离子体阵列中,衍射光与金属纳米粒子LSPR模式的相互作用可以产生表面晶格共振(Surface Lattice Resonance,SLR)模式。

等离子体法诺共振模式

由法诺在原子物理学中发现的法诺共振是由于离散态与连续态相互作用而产生的量子干涉现象。

参考:等离子体纳微结构与纳米化学研究_管昱多

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号