计算机网络 第一章 概述

名词

网络: 电信网络, 有线电视网络, 计算机网络. 在本书中, 计算机网络简称为网络.

计算机网络: 使用户能够在计算机之间传送数据文件.

Internet: 译为互联网或者因特网, 是全球最大的计算机网络, 覆盖范围是全球. Internet 最早是美国人是用的免费的教育科研网络, 后来逐步发展成为供全球使用的商业网络 (有偿使用). Internet 是由数量极大的各种计算机网络互连起来的.

互连网 (internetwork 或者 internet): 仅在局部范围内互连起来的计算机网络. 互连网的覆盖范围不是全球. 互连网是多个网络通过一些路由器相互连接起来, 因此互连网是网络的网络 (network of networks).

互联网基础结构发展的三个阶段

互联网组成的边缘部分和核心部分

计算机网络的类别

计算机网络的性能指标

计算机网络的体系结构

分组交换

协议

服务

计算机网络在信息时代中的作用

数字化、网络化、信息化.

以网络为核心的信息时代.

三网融合.

互联网的两个基本特点: 连通性和共享.

连通性 (connectivity): 互连网使上网用户之间不管相距多远, 都可以非常便捷, 非常经济地, 甚至是免费的交换各种信息.

共享: 资源共享. 可以是信息共享, 软件共享或者硬件共享.

互联网概述

网络的网络

计算机网络由若干个节点 (node) 和连接这些节点 (link) 的链路组成.

节点可以是计算机, 集线器, 交换机或者路由器等.

路由器是一种特殊的计算机, 包括中央处理器, 存储器, 操作系统等等.

与网络相连的计算机常称为主机 (host). 路由器不能被称为主机.

网络: 多台计算机通过链路连接到同一个集线器上.

网络把许多计算机连接在一起, 互连网则把许多网络通过一些路由器连接在一起. 与网络相连的计算机常称为主机.

网络互连并不仅仅是将计算机之间进行物理连接, 这样做计算机之间还不能相互交换信息, 还必须在计算机上安装使计算机能够交换信息的软件.

智能手机包含中央处理器, 存储器和操作系统, 因此连接在计算机网络上的智能手机也相当于一个主机. 连接在计算机网络中的智能电视也是计算机网络上的主机.

互联网基础结构发展的三个阶段

互联网的基础结构大体上经历了三个阶段的演进.

第一个阶段

第一个阶段: 从单个网络 ARPANET 向互连网发展.

1969 年美国国防部创建了第一个分组交换网 ARPANET, 这是一个单个的分组交换网. 所有要连接到 ARPANET 的主机都直接与就近的节点交换机相连.

ARPANET 并不是一个互连的网络.

但是后来发现不可能使用一个单独的网络来满足所有的通信需求. 于是开始研究多个网络互连的技术, 于是就出现了互连网络, 成为互联网的雏形.

1983 年, TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议, 使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信. 因此人们把 1983 年作为互联网的诞生时间.

1990 年 ARPANET 正式宣布关闭.

internet 意为互连网, 是一个通用名词, 泛指由多个计算机网络相互连接而成的计算机网络. 这些网络直接的通信协议 (即通信规则) 可以任意选择, 不一定非要使用 TCP/IP.

Internet 意为互联网或因特网, 是一个专有名词, 特指当前全球最大的, 开放的, 由众多网络相互连接而成的特定互连网, 它采用 TCP/IP 协议族作为通信的规则, 前身是 ARPANET.

任意把几个计算机网络互连起来, 不管采用何种通信协议, 各个计算机网络之间能够相互通信, 这样构成的是一个互连网 (internet), 而不是互联网 (Internet).

第二个阶段

第二阶段的特点是建成了三级结构的互联网.

从 1985 年起, 美国的国家科学基金会 NSF (National Science Foundation) 就围绕着六个大型计算机中心建设计算机网络, 即国家科学基金网 NSFNET.

NSFNET 是一个三级计算机网络, 分为主干网, 地区网和校园网 (或企业网).

这种三级计算机网络覆盖了美国主要的大学和研究所, 并且成为了互联网中的主要组成部分.

后来互联网开始接入其他机构, 公司等等, 不断扩容, 于是美国政府将互联网的主干网转交给私人公司经营, 并开始对接入互联网的单位收费.

互联网能够让连接到互联网的所有用户都可以相互通信. 校园网或者企业网是做不到的. 于是就有了地区网和主干网.

地区网可以完成本地区管辖范围内各个校园网或企业网之间的相互通信.

主干网可以使不同地区之间的用户相互通信.

第三个阶段

第三个阶段的特点是逐渐形成了全球范围内的多层次 ISP 结构的互联网.

ISP: Internet Service Provider, 互联网服务提供者.

从 1993 年开始, 由美国政府资助的 NSFNET 逐渐被若干个商用的互联网主干网替代, 政府结构不再负责互联网的运营. 于是就出现了 ISP.

ISP 通常是一个进行商业活动的公司, 因此 ISP 也可以被译为互联网服务提供商. 例如中国移动, 中国联通, 中国电信.

互联网上的主机都必须有 IP 地址才能上网.

ISP 可以从互联网管理机构申请到很多 IP 地址.

ISP 拥有通信线路和路由器等联网设备. 大的 ISP 自己建造通信线路, 小的 ISP 则向电信公司租用通信线路.

任何公司和个人只要向 ISP 缴纳规定的费用, 就可以从该 ISP 获取所需的 IP 地址的租用权, 通过该 ISP 接入互联网.

所谓的 "上网" 指的就是通过某个 ISP 获得的 IP 地址接入互联网.

IP 地址的管理机构不会将单个的 IP 地址零星地分配给单个用户, 而是将整块的 IP 地址有偿租赁给经过严格审查的 ISP.

现在的互联网已经不是某个单个的组织所拥有, 而是全世界无数大大小小的 ISP 所共同拥有.

根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同, ISP 分为三个层次: 主干 ISP, 地区 ISP, 本地 ISP.

互联网的主干 ISP 只有几十个, 但是本地 ISP 有好几十万个.

主干 ISP 由几个专门的公司创建和维护, 服务面积最大, 一般都能覆盖国家范围, 并且拥有高速主干网.

地区 ISP 是一些较小的 ISP, 它们通过一个或者多个主干 ISP 连接起来, 它们位于等级中的第二层, 数据率也低一些.

本地 ISP 给用户提供直接的服务.

本地 ISP 可以连接到地区 ISP, 也可以直接连接到主干 ISP.

绝大多数的用户都是连接到本地 ISP 的.

具有三层 ISP 结构的互联网的概念示意图:

也展示了主机 A 经过许多不同层次的 ISP 与主机 B 通信.

互联网交换点 IXP: Internet eXchange Point

互联网交换点 IXP 的主要作用就是允许两个网络直接相连并交换分组, 而不需要再通过第三个网络来转发分组.

例如, 在图 1 中右方的两个地区 ISP 通过一个 IXP 连接起来了. 这样, 主机 A 和主机 B 交换分组时, 就不必再经过最上层的主干 ISP, 而是直接在两个地区 ISP 之间用高速链路对等地交换分组.

这样就使互联网上的数据流量分布更加合理, 同时也减少了分组转发的迟延时间, 降低了分组转发的费用.

现在许多 IXP 在进行对等交换分组时, 都互相不收费. 但本地 ISP 或地区 ISP 通过 IXP 向高层的 ISP 转发分组时, 则需要交纳一定的费用.

IXP 的结构非常复杂. 典型的 IXP 由一个或多个网络交换机组成, 许多 ISP 再连接到这些网络交换机的相关端口上.

IXP 常采用工作在数据链路层的网络交换机, 这些网络交换机都用局域网互连起来.

全球已经有 1064 个 IXP, 其中我国拥有 32 个 (北京 6 个, 上海 5 个, 广州 4 个, 香港 9 个, 台湾 8 个). 现在世界上较大的 IXP 的峰值吞吐量都在 Tbit/s 的量级.

当前互联网上最主要的流量就是视频文件牛的传送. 图 1 中左上角所示的内容提供者 (content provider) 是在互联网上向所有用户提供视频文件的公司. 这种公司和 ISP 不同, 因为他们并不向用户提供互联网的转接服务, 而是提供视频内容的服务.

由于传送视频文件产生的流量非常大, 为了提高数据传送的效率, 这些公司都有独立于互联网的专门网络 (仅承载出入该公司的服务器的量), 并且能够和各级 ISP 以及 IXP 相连. 这就使得互联网上的所有用户能够更加方便地观看网上的各种视频节目.

现在许多 ISP 已不仅向用户提供互联网的接入服务, 而且还提供信息服务和一些增值服务.

互联网的迅猛发展始于 20 世纪 90 年代.

由欧洲原子核研究组织 CERN 开发的万维网 WWW (World Wide Web) 被广泛使用在互联网上, 大大方便了广大非网络专业人员对网络的使用, 成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力.

互联网的标准化工作

1992 年由于互联网不再归美国政府管辖, 因此成立了一个国际性组织叫作互联网协会 (Internet Society, 简称为 ISOC). ISOC 下面有一个技术组织叫作互联网体系结构委员会 IAB (Internet ArchitectureBoard), 负责管理互联网有关协议的开发. IAB 下面又设有两个工程部: 互联网工程部 IETF (Internet Engineering Task Force) 和 互联网研究部 IRTF (Internet Research Task Force).

(1) 互联网工程部 IETF (Internet Engineering Task Force)

IETF 是由许多工作组 WG (WorkingGroup) 组成的论坛 (forum), 具体工作由互联网工程指导小组 IESG (Internet Engineering Steering Group) 管理. 这些工作组划分为若干个领域 (area), 每个领域集中研究某一特定的短期和中期的工程问题, 主要要针对协议的开发和标准化.

(2) 互联网研究部 IRTF (Internet Research Task Force)

IRTF 是由一些研究组 RG (Research Group) 组成的论坛, 具体工作由互联网研究指导小组 IRSG (Internet Research Steering Group) 管理. IRTF 的任务是研究些需要长期考虑的问题, 包括互联网的一些协议、应用、体系结构等.

所有的互联网标准都是以 RFC 的形式在互联网上发表的. RFC (RequestForComments) 的意思就是 "请求评论".

所有的 RFC 文档都可从互联网上免费下载, 而且任何人都可以用电子邮件随时发表对某个文档的意见或建议.

并非所有的 RFC 文档都是互联网标准. 只有很少部分的 RFC 文档最后才能变成互联网标准.

RFC 文档按发表时间的先后编上序号 (即 RFC xxxxx, 这里的 xxxx 是阿拉伯数字).

一个 RFC 文档更新后就使用一个新的编号, 并在文档中指出原来老编号的 RFC 文档已成为陈旧的或被更新, 但陈旧的 RFC 文档并不会被删除, 而是永远保留着, 供用户参考.

制定互联网的正式标准要经过以下三个阶段:

(1) 互联网草案 (Internet Draft) -- 互联网草案的有效期只有六个月, 在这个阶段还不能算是 RFC 文档.

(2) 建议标准 (Proposed Standard) -- 从这个阶段开始就成为 RFC 文档.

(3) 互联网标准 (InternetStandard) -- 如果经过长期的检验, 证明了某个建议标准可以成为互联网标准时, 就给它分配一个标准编号, 记为 STDxx, 这里 STD 是 "Standard" 的英文缩写, 而 "xx" 是标准的编号 (有时也写成 4 位数编号, 如 STD0005). 一个互联网标准可以和多个 RFC 文档关联.

原先制定互联网标准的过程是: "建议标准" → "草案标准" → "互联网标准".

由于 "草案标准" 容易和成为 RFC 文档之前的 "互联网草案" 混淆, 从 2011 年 10 月起取消了 "草案标准" 这个阶段.

这样, 现在制定互联网标准的过程简化为: "建议标准" → "互联网标准".

在新的规定以前就已发布的草案标准, 将按照以下原则进行处理: 若已达到互联网标准, 就升级为互联网标准; 对目前尚不够互联网标准条件的, 则仍称为发布时的旧名称 "草案标准".

可以很方便地在网上查到有哪些 RFC 文档是互联网标准.

截止到 2019 年 11 月, 互联网标准的最大编号是 STD92.

除了建议标准和互联网标准这两种 RFC 文档, 还有三种RFC 文档, 即历史的、实验的和提供信息的RFC文档.

历史的 RFC 文档或者是被后来的规约为所取代, 或者是从未达到必要的成熟等级因而始终未变成为互联网标准.

实验的 RFC 文档表示其工作处于正在实验的情况, 而不能够在任何实用的互联网服务中进行实现.

提供信息的 RFC 文档包括与互联网有关的一般的、历史的或指导的信息.

RFC 文档的数量很大, 为便于查找, 最好利用索引文件 "RFC INDEX". 这个索引文件一直在不断更新, 它给出了迄今已发布的所有的 RFC 文档的标题、发表时间、类别, 以及这个 RFC 文档更新了哪个老的 RFC 文档, 或者被在它以后发表的哪个 RFC 文档更新了. 这个文件按 RFC 编号的顺序是大编号在前而小编号在后, 也就是把最新编号的 RFC 文档放在最前面, 便于大家最先看到最新的 RFC 文档.

互联网的组成

从工作方式上看, 可以划分为以下两大块:

(1) 边缘部分

由所有连接在互联网上的主机组成. 这部分是用户直接使用的, 用来进行通信 (传送数据、音频或视频) 和资源共享.

(2) 核心部分

由大量网络和连接这些网络的路由器组成. 这部那分是为边缘部分提供服务的 (提供连通性和交换).

互联网的边缘部分

处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机. 这些主机又称为端系统 (endsystem), "端" 就是 "末端" 的意思 (即互联网的末端).

端系统在功能上可能有很大的差别, 小的端系统可以是一台普通个人电脑 (包括笔记本电脑或平板电脑) 和具有上网功能的智能手机, 甚至是一个很小的网络摄像头 (可监视当地的天气或不交通情况, 并在互联网上实时发布), 而大的端系统则可以是一台非常昂贵的大型计算机 (这样的计算机通常称为服务器 server).

端系统的拥有者可以是个人, 也可以是单位 (如学校、企业、政府机关等), 当然也可以是某个 ISP (即 ISP 不仅仅是向端系统提供服务, 它也可以拥有一些端系统).

边缘部分利用核心部分所提供的服务, 使众多主机之间能够互相通信并交换或共享信息.

大部分能够向网民提供信息检索、万维网浏览以及视频播放等功能的服务器, 都不再是一个孤立的服务器, 而是属于某个大型数据中心.

"主机 A 和主机 B 进行通信", 实际上是指: "运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信". 由于 "进程" 就是 "运行着的程序", 因此这也就是指: "主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信". 这种比较严密的说法通常可以简称为 "计算机之间通信".

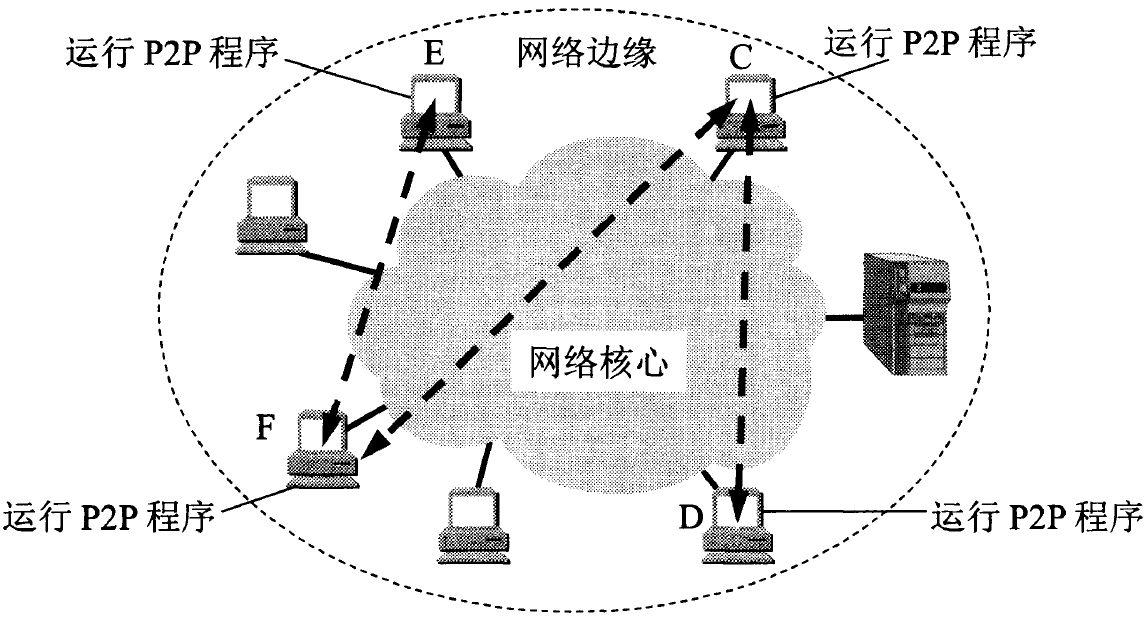

在网络边缘的端系统之间的通信方式通常可划分为两大类: 客户-服务器方式 (C/S 方式) 和对等方式 (P2P 方式).

C/S 方式表示 Client/Server 方式, P2P 方式表示 Peer-to-Peer 方式. 有时还可看到另外一种叫作浏览器-服务器方式, 即 B/S 方式 (Browser/Server 方式), 但这仍然是 C/S 方式的一种特例.

客户-服务器方式

这种方式在互联网上是最常用的, 也是传统的方式. 我们在上网发送电子邮件或在网站上查找资料时, 都使用客户-服务器方式 (有时写为客户/服务器方式).

计算机通信的对象是应用层中的应用进程.

采用客户-服务器方式可以使两个应用进程能够进行通信.

客户 (client) 和服务器 (server) 都是指通信中所涉及的两个应用进程. 客户-服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系. 在图 2 中, 主机 A 运行客户程序而主机 B 运行服务器程序. 在这种情况下, A 是客户而 B 是服务器. 客户 A 向服务器 B 发出请求服务, 而服务器 B 向客户 A 提供服务.

这里最主要的特征就是: 客户是服务请求方, 服务器是服务提供方.

服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的服务.

在实际应用中, 客户程序和服务器程序通常还具有以下一些主要特点.

客户程序:

(1) 被用户调用后运行, 在通信时主动向远地服务器发起通信 (请求服务). 因此, 客户程序必须知道服务器程序的地址.

(2) 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统.

服务器程序:

(1) 是一种专门用来提供某种服务的程序, 可同时处理多个远地或本地客户的请求.

(2) 系统启动后即一直不断地运行着, 被动地等待并接受来自各:地的客户的通信请求. 因此, 服务器程序不需要知道客户程序的地址.

(3) 一般需要有强大的硬件和高级的操作系统支持. 客户与服务器的通信关系建立后, 通信可以是双向的, 客户和服务器都可发送和接收数据.

对等连接方式

对等连接 (peer-to-peer, 简写为 P2P) 是指两台主机在通信时, 并不区分哪一个是服务请求方和哪一个是服务提供方.

只要两台主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件), 它们就可以进行平等的对等连接通信. 这时, 双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档. 因此这种工作方式也称为 P2P 方式.

在图 3 中, 主机 C, D, E 和 F 都运行了 P2P 程序, 因此这几台主机都可进行对等通信 (如 C 和 D, E 和 F, 以及 C 和 F).

实际上, 对等连接方式从本质上看仍然使用客户-服务器方式, 只是对等连接中的每一台主机既是客户同时又是服务器. 例如主机 C, 当 C 请求 D 的服务时, C 是客户, D 是服务器. 但如果 C 又同时向 F 提供服务, 那么 C 又同时起着服务器的作用.

对等连接工作方式可支持大量对等用户 (如上百万个) 同时工作.

互联网的核心部分

网络核心部分是互联网中最复杂的部分, 因为网络中的核心部分要向网络边缘部分中的大量主机提供连通性, 使边缘部分中的任何一台主机都能够与其他主机通信.

在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router), 它是一种专用计算机 (但不叫作主机). 路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件, 其任务是转发收到的分组. 这是网络核心部分最重要的功能.

电路交换

电路交换: circuit switching.

分组交换

分组交换采用存储转发技术.

通常我们把要发送的整块数据称为一个报文 (message). 图 4 表示把一个报文划分为几个分组后再进行传送.

在发送报文之前, 先把较长的报文划分为一个个更小的等长数据段, 例如, 每个数据段为 1024 bit.

在每一个数据段前面, 加上由一些必要的控制信息组成的首部 (header) 后, 就构成了一个分组 (packet).

分组又称为 "包", 而分组的首部也可称为 "包头".

分组是在互联网中传送的数据单元.

分组中的 "首部" 是非常重要的, 正是由于分组的首部包含了诸如目的地址和源地址等重要控制信息, 每一个分组才能在互联网中独立地选择传输路径, 并被正确地交付到分组传输的终点.

图 5 强调互联网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成的, 而主机处在互联网的边缘部分. 在互联网核心部分的路由器之间一般都用高速链路相连接, 而在网络边缘部分的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的为链路相连接.

位于网络边缘部分的主机和位于网络核心部分的路由器都是计算机, 但它们的作用却很不一样. 主机是为用户进行信息处理的, 并且可以和其他主机通过网络交换信息. 路由器则用来转发分组, 即进行分组交换.

路由器收到一个分组, 先暂时存储一下, 检查其首部, 查找转发表, 按照首部中的目的地址, 找到合适的接口转发出去, 把分组交给下一个路由器. 这样一步一步地 (有时会经过几十个不同的路由器) 以存储转发的方式, 把分组交付最终的目的主机.

各路由器之间必须经常交换彼此掌握的路由信息, 以便创建和动态维护路由器中的转发表, 使得转发表能够在整个网络拓扑发生变化时及时更新.

如图 6 所示, 当我们讨论互联网的核心部分中的路由器转发分组的过程时, 往往把单个的网络简化成一条链路, 而路由器成为核心部分的节点. 这种简化图看起来可以更加突出重点, 因为在转发分组时最重要的就是要知道路由器之间是怎样连接起来的.

现在假定图 6 中的主机 H1 向主机 H5 发送数据.

主机 H1 将分组逐个地发往与它直接相连的路由器 A. 此时, 除链路 H1 - A 外, 其他通信链路并不被目前通信的双方所占用.

需要注意的是, 即使是链路 H1 - A, 也只是当分组正在此链路上传送时才被占用. 在各分组传送之间的空闲时间, 链路 H1 - A 仍可为其他主机发送的分组使用.

路由器 A 把主机 H1 发来的分组放入缓存.

假定从路由器 A 的转发表中查出应把该分组转发到链路 A - C. 于是分组就传送到路由器 C. 当分组正在链路 A - C 传送时, 该分组并不占用网络其他部分的资源.

路由器 C 继续按上述方式查找转发表, 假定查出应转发到路由器 E. 当分组到达路由器 E 后, 路由器 E 就最后把分组直接交给主机 H5.

假定在某一个分组的传送过程中, 链路 A - C 的通信量太大, 那么路由器 A 可以把分组沿另一个路由传送, 即先转发到路由器 B, 再转发到路由器 E, 最后把分组送到主机 H5.

在网络中可同时有多台主机进行通信, 如主机 H2 也可以经过路由器 B 和 E 与主机 H5 通信.

路由器暂时存储的是一个个短分组, 而不是整个的长报文. 短分组是暂存在路由器的存储器 (即内存) 中而不是存储在磁盘中的. 这就保证了较高的交换速率.

在图 6 中只画了一对主机 H1 和 H5 在进行通信. 实际上, 互联网可以容许非常多的主机同时进行通信, 而一台主机中的多个进程 (即正在运行中的多多道程序) 也可以各自和不同主机中的不同进程进行通信.

分组交换在传送数据之前不必先占用一条端到瑞的通信资源. 分组在哪段链路上传送才占用那段链路的通信资源. 分组到达一个路由器后, 先暂时存储下来, 查找转发表, 然后从另一条合适的链路转发出去. 分组在传输时就这样逐段地断续占用通信资源, 而且还省去了建立连接和释放连接的开销, 因而数据的传输效率更高.

当网络中的某些节点或链路突然出故障时, 在各路由器中运行的路由选择协议 (protocol) 能够自动找到转发分组最合适的路径.

采用存储转发的分组交换, 实质上是采用了在数据通信的过程中断续 (或动态) 分配传输带宽的策略. 这对传送突发式的计算机数据非常合适, 使得通信线路的利用率大大提高了.

为了提高分组交换网的可靠性, 互联网的核心部分常采用网状拓扑结构, 使得当发生网络拥塞或少数节点、链路出现故障时, 路由器可灵活地改变转发路由而不致引起通信的中断或全网的瘫痪.

通信网络的主干线路往往由一些高速链路构成, 这样就可以较高的数据率迅速地传送计算机数据.

总结: 分组交换的主要优点:

分组交换也带来一些新的问题. 例如, 分组在各路由器存储传发时需要排队, 这就会造成一定的时延. 因此, 必须尽量设法减少这种时延.

此外, 由于分组交换不像电路交换那样通过建立连接来保证通信时所需的各种资源, 因而无法确保呆通信时端到端所需的带宽.

分组交换带来的另一个问题是各分组必须携带的控制信息也造成了一定的开销 (overhead).

整个分组交换网还需要专门的管理和控制机制.

在 20 世纪 40 年代, 电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换 (message switching).

在报文交换中心, 一份份电报被接收下来, 并穿成纸带. 操作员以每份报文为单位, 撕下纸带, 根据报文的目的站地址, 拿到相应的发报机转发出去.

这种报文交换的时延较长, 从几分钟到几小时不等. 现在报文交换已不使用了.

图 8 显示了电路交换、报文交换和分组交换的主要区别. 图中的 A 和 D 分别是源点和终点, 而 B 和 C 是在 A 和 D 之间的中间节点.

图 8 的最下方归纳了三种交换方式在数据传送阶段的主要特点:

-

电路交换: 整个报文的比特流连续地从源点直达终点, 好像在一个管道中传送.

-

报文交换: 整个报文先传送到相邻节点, 全部存储下来后查找转发表, 转发到下一个节点.

-

分组交换: 单个分组 (这只是整个报文的一部分) 传送到相邻节点, 存储下来后查找转发表, 转发到下一个节点.

信道 (channel) 是指以传输媒体为基础的信号通路 (包括有线或无线电线路), 其作用是传输信号.

从图 8 可看出, 若要连续传送大量的数据, 且其传送时间远大于连接建立时间, 则电路交换的传输速率较快.

报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽, 在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率.

由于一个分组的长度往往过远小于整个报文的长度, 因此分组交换比报文交换的时延小, 同时也具有更好的灵活性.

计算机网络在我国的发展

链路可以是有线链路, 也可以是无线链路.

第一层 ISP 之间直接互连.

第二层 ISP 和一些大公司都是第一层 ISP 的大用户.

本地 ISP 是第二层 ISP 的用户. 一般的校园网, 企业网以及住宅用户和无线用户, 都是本地 ISP 的用户.

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号