设计模式

java的设计模式大体上分为三大类:

创建型模式(5种):工厂方法模式,抽象工厂模式,单例模式,建造者模式,原型模式。

结构型模式(7种):适配器模式,装饰器模式,代理模式,外观模式,桥接模式,组合模式,享元模式。

行为型模式(11种):策略模式、模板方法模式、观察者模式、迭代子模式、责任链模式、命令模式、备忘录模式、状态模式、访问者模式、中介者模式、解释器模式。

设计模式遵循的原则有6个:

1、开闭原则(Open Close Principle)

对扩展开放,对修改关闭。

2、里氏代换原则(Liskov Substitution Principle)

只有当衍生类可以替换掉基类,软件单位的功能不受到影响时,基类才能真正被复用,而衍生类也能够在基类的基础上增加新的行为。

3、依赖倒转原则(Dependence Inversion Principle)

这个是开闭原则的基础,对接口编程,依赖于抽象而不依赖于具体。

4、接口隔离原则(Interface Segregation Principle)

使用多个隔离的借口来降低耦合度。

5、迪米特法则(最少知道原则)(Demeter Principle)

一个实体应当尽量少的与其他实体之间发生相互作用,使得系统功能模块相对独立。

6、合成复用原则(Composite Reuse Principle)

原则是尽量使用合成/聚合的方式,而不是使用继承。继承实际上破坏了类的封装性,超类的方法可能会被子类修改。

1. 工厂模式(Factory Method)

工厂模式(Factory Pattern)是 Java 中最常用的设计模式之一。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。

在工厂模式中,我们在创建对象时不会对客户端暴露创建逻辑,并且是通过使用一个共同的接口来指向新创建的对象。

介绍

意图:定义一个创建对象的接口,让其子类自己决定实例化哪一个工厂类,工厂模式使其创建过程延迟到子类进行。

主要解决:主要解决接口选择的问题。

何时使用:我们明确地计划不同条件下创建不同实例时。

如何解决:让其子类实现工厂接口,返回的也是一个抽象的产品。

关键代码:创建过程在其子类执行。

应用实例: 1、您需要一辆汽车,可以直接从工厂里面提货,而不用去管这辆汽车是怎么做出来的,以及这个汽车里面的具体实现。 2、Hibernate 换数据库只需换方言和驱动就可以。

优点: 1、一个调用者想创建一个对象,只要知道其名称就可以了。 2、扩展性高,如果想增加一个产品,只要扩展一个工厂类就可以。 3、屏蔽产品的具体实现,调用者只关心产品的接口。

缺点:每次增加一个产品时,都需要增加一个具体类和对象实现工厂,使得系统中类的个数成倍增加,在一定程度上增加了系统的复杂度,同时也增加了系统具体类的依赖。这并不是什么好事。

使用场景: 1、日志记录器:记录可能记录到本地硬盘、系统事件、远程服务器等,用户可以选择记录日志到什么地方。 2、数据库访问,当用户不知道最后系统采用哪一类数据库,以及数据库可能有变化时。 3、设计一个连接服务器的框架,需要三个协议,"POP3"、"IMAP"、"HTTP",可以把这三个作为产品类,共同实现一个接口。

注意事项:作为一种创建类模式,在任何需要生成复杂对象的地方,都可以使用工厂方法模式。有一点需要注意的地方就是复杂对象适合使用工厂模式,而简单对象,特别是只需要通过 new 就可以完成创建的对象,无需使用工厂模式。如果使用工厂模式,就需要引入一个工厂类,会增加系统的复杂度。

常用的工厂模式是静态工厂,利用static方法,作为一种类似于常见的工具类Utils等辅助效果,一般情况下工厂类不需要实例化。

interface food{}

class A implements food{}

class B implements food{}

class C implements food{}

public class StaticFactory {

private StaticFactory(){}

public static food getA(){ return new A(); }

public static food getB(){ return new B(); }

public static food getC(){ return new C(); }

}

class Client{

//客户端代码只需要将相应的参数传入即可得到对象

//用户不需要了解工厂类内部的逻辑。

public void get(String name){

food x = null ;

if ( name.equals("A")) {

x = StaticFactory.getA();

}else if ( name.equals("B")){

x = StaticFactory.getB();

}else {

x = StaticFactory.getC();

}

}

}

2. 抽象工厂模式(Abstract Factory Pattern)

抽象工厂模式 是围绕一个超级工厂创建其他工厂。该超级工厂又称为其他工厂的工厂。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。

介绍

意图:提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而无需指定它们具体的类。

主要解决:主要解决接口选择的问题。

何时使用:系统的产品有多于一个的产品族,而系统只消费其中某一族的产品。

如何解决:在一个产品族里面,定义多个产品。

关键代码:在一个工厂里聚合多个同类产品。

应用实例:工作了,为了参加一些聚会,肯定有两套或多套衣服吧,比如说有商务装(成套,一系列具体产品)、时尚装(成套,一系列具体产品),甚至对于一个家庭来说,可能有商务女装、商务男装、时尚女装、时尚男装,这些也都是成套的,即一系列具体产品。假设一种情况(现实中是不存在的,要不然,没法进入共产主义了,但有利于说明抽象工厂模式),在您的家中,某一个衣柜(具体工厂)只能存放某一种这样的衣服(成套,一系列具体产品),每次拿这种成套的衣服时也自然要从这个衣柜中取出了。用 OOP 的思想去理解,所有的衣柜(具体工厂)都是衣柜类的(抽象工厂)某一个,而每一件成套的衣服又包括具体的上衣(某一具体产品),裤子(某一具体产品),这些具体的上衣其实也都是上衣(抽象产品),具体的裤子也都是裤子(另一个抽象产品)。

优点:当一个产品族中的多个对象被设计成一起工作时,它能保证客户端始终只使用同一个产品族中的对象。

缺点:产品族扩展非常困难,要增加一个系列的某一产品,既要在抽象的 Creator 里加代码,又要在具体的里面加代码。

使用场景: 1、QQ 换皮肤,一整套一起换。 2、生成不同操作系统的程序。

注意事项:产品族难扩展,产品等级易扩展。

在抽象工厂模式中,接口是负责创建一个相关对象的工厂,不需要显式指定它们的类。每个生成的工厂都能按照工厂模式提供对象。

一个基础接口定义了功能,每个实现接口的子类就是产品,然后定义一个工厂接口,实现了工厂接口的就是工厂,这时候,接口编程的优点就出现了,我们可以新增产品类(只需要实现产品接口),只需要同时新增一个工厂类,客户端就可以轻松调用新产品的代码。

抽象工厂的灵活性就体现在这里,无需改动原有的代码,毕竟对于客户端来说,静态工厂模式在不改动StaticFactory类的代码时无法新增产品,如果采用了抽象工厂模式,就可以轻松的新增拓展类。

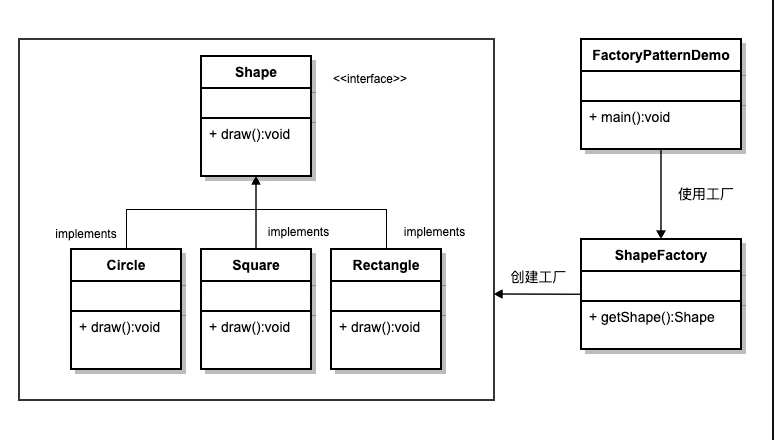

图解:

实例代码:

interface food{}

class A implements food{}

class B implements food{}

interface produce{ food get();}

class FactoryForA implements produce{

@Override

public food get() {

return new A();

}

}

class FactoryForB implements produce{

@Override

public food get() {

return new B();

}

}

public class AbstractFactory {

public void ClientCode(String name){

food x= new FactoryForA().get();

x = new FactoryForB().get();

}

}

3. 单例模式(Singleton)

单例模式(Singleton Pattern)是 Java 中最简单的设计模式之一。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。

这种模式涉及到一个单一的类,该类负责创建自己的对象,同时确保只有单个对象被创建。这个类提供了一种访问其唯一的对象的方式,可以直接访问,不需要实例化该类的对象。

注意:

- 1、单例类只能有一个实例。

- 2、单例类必须自己创建自己的唯一实例。

- 3、单例类必须给所有其他对象提供这一实例。

介绍

意图:保证一个类仅有一个实例,并提供一个访问它的全局访问点。

主要解决:一个全局使用的类频繁地创建与销毁。

何时使用:当您想控制实例数目,节省系统资源的时候。

如何解决:判断系统是否已经有这个单例,如果有则返回,如果没有则创建。

关键代码:构造函数是私有的。

应用实例:

- 1、一个班级只有一个班主任。

- 2、Windows 是多进程多线程的,在操作一个文件的时候,就不可避免地出现多个进程或线程同时操作一个文件的现象,所以所有文件的处理必须通过唯一的实例来进行。

- 3、一些设备管理器常常设计为单例模式,比如一个电脑有两台打印机,在输出的时候就要处理不能两台打印机打印同一个文件。

优点:

- 1、在内存里只有一个实例,减少了内存的开销,尤其是频繁的创建和销毁实例(比如管理学院首页页面缓存)。

- 2、避免对资源的多重占用(比如写文件操作)。

缺点:没有接口,不能继承,与单一职责原则冲突,一个类应该只关心内部逻辑,而不关心外面怎么样来实例化。

使用场景:

- 1、要求生产唯一序列号。

- 2、WEB 中的计数器,不用每次刷新都在数据库里加一次,用单例先缓存起来。

- 3、创建的一个对象需要消耗的资源过多,比如 I/O 与数据库的连接等。

注意事项:getInstance() 方法中需要使用同步锁 synchronized (Singleton.class) 防止多线程同时进入造成 instance 被多次实例化。

在内部创建一个实例,构造器全部设置为private,所有方法均在该实例上改动,在创建上要注意类的实例化只能执行一次,可以采用许多种方法来实现,如Synchronized关键字,或者利用内部类等机制来实现。

单例模式的几种实现方式

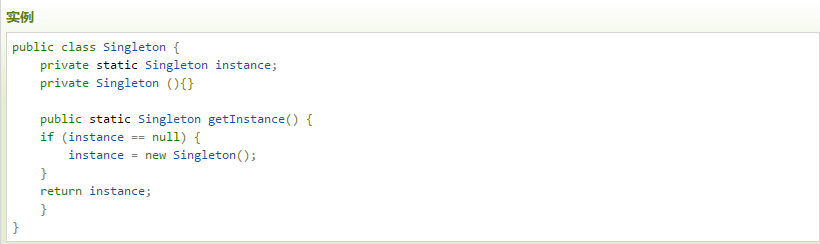

1、懒汉式,线程不安全

是否 Lazy 初始化:是

是否多线程安全:否

实现难度:易

描述:这种方式是最基本的实现方式,这种实现最大的问题就是不支持多线程。因为没有加锁 synchronized,所以严格意义上它并不算单例模式。

这种方式 lazy loading 很明显,不要求线程安全,在多线程不能正常工作。

接下来介绍的几种实现方式都支持多线程,但是在性能上有所差异。

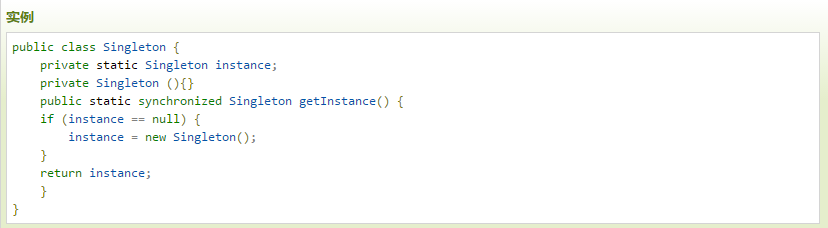

2、懒汉式,线程安全

是否 Lazy 初始化:是

是否多线程安全:是

实现难度:易

描述:这种方式具备很好的 lazy loading,能够在多线程中很好的工作,但是,效率很低,99% 情况下不需要同步。

优点:第一次调用才初始化,避免内存浪费。

缺点:必须加锁 synchronized 才能保证单例,但加锁会影响效率。

getInstance() 的性能对应用程序不是很关键(该方法使用不太频繁)。

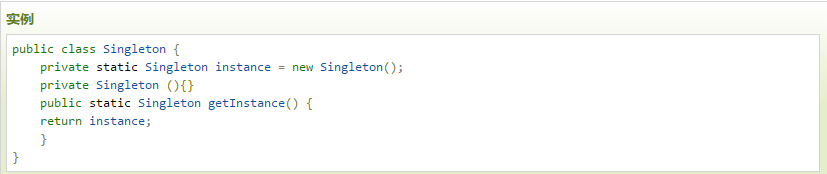

3、饿汉式

是否 Lazy 初始化:否

是否多线程安全:是

实现难度:易

描述:这种方式比较常用,但容易产生垃圾对象。

优点:没有加锁,执行效率会提高。

缺点:类加载时就初始化,浪费内存。

它基于 classloader 机制避免了多线程的同步问题,不过,instance 在类装载时就实例化,虽然导致类装载的原因有很多种,在单例模式中大多数都是调用 getInstance 方法, 但是也不能确定有其他的方式(或者其他的静态方法)导致类装载,这时候初始化 instance 显然没有达到 lazy loading 的效果。

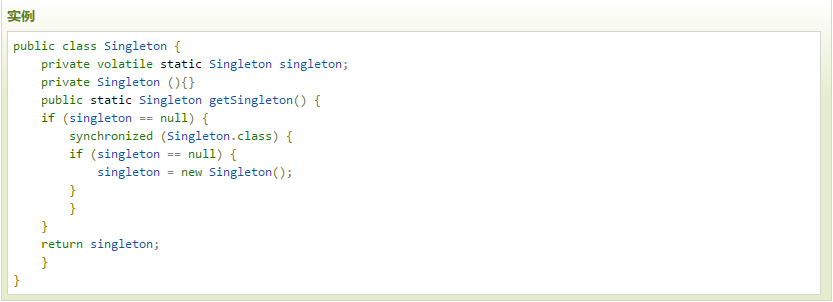

4、双检锁/双重校验锁(DCL,即 double-checked locking)

JDK 版本:JDK1.5 起

是否 Lazy 初始化:是

是否多线程安全:是

实现难度:较复杂

描述:这种方式采用双锁机制,安全且在多线程情况下能保持高性能。

getInstance() 的性能对应用程序很关键。

为什么要使用双重检锁:相比于上述的懒汉式加载方式,尽管做到了线程安全,并且解决了多实例问题,但并不高效。在任何调用这个方法的时候,你都需要承受同步带来的性能开销,然而使用双检锁方式,同步只在第一次调用的时候才被需要,也就是单例类实例创建的时候。

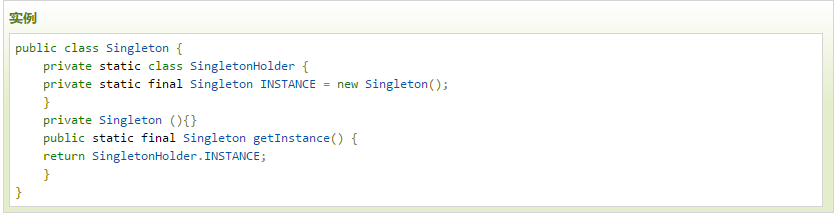

5、登记式/静态内部类

是否 Lazy 初始化:是

是否多线程安全:是

实现难度:一般

描述:这种方式能达到双检锁方式一样的功效,但实现更简单。对静态域使用延迟初始化,应使用这种方式而不是双检锁方式。这种方式只适用于静态域的情况,双检锁方式可在实例域需要延迟初始化时使用。

这种方式同样利用了 classloader 机制来保证初始化 instance 时只有一个线程,它跟第 3 种方式不同的是:第 3 种方式只要 Singleton 类被装载了,那么 instance 就会被实例化(没有达到 lazy loading 效果),而这种方式是 Singleton 类被装载了,instance 不一定被初始化。因为 SingletonHolder 类没有被主动使用,只有通过显式调用 getInstance 方法时,才会显式装载 SingletonHolder 类,从而实例化 instance。想象一下,如果实例化 instance 很消耗资源,所以想让它延迟加载,另外一方面,又不希望在 Singleton 类加载时就实例化,因为不能确保 Singleton 类还可能在其他的地方被主动使用从而被加载,那么这个时候实例化 instance 显然是不合适的。这个时候,这种方式相比第 3 种方式就显得很合理。

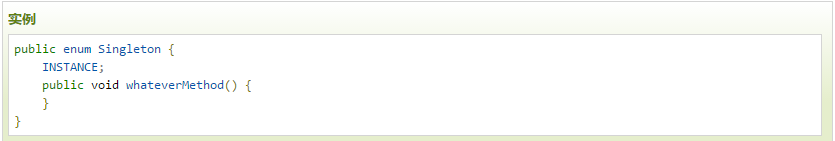

6、枚举

JDK 版本:JDK1.5 起

是否 Lazy 初始化:否

是否多线程安全:是

实现难度:易

描述:这种实现方式还没有被广泛采用,但这是实现单例模式的最佳方法。它更简洁,自动支持序列化机制,绝对防止多次实例化。

这种方式是 Effective Java 作者 Josh Bloch 提倡的方式,它不仅能避免多线程同步问题,而且还自动支持序列化机制,防止反序列化重新创建新的对象,绝对防止多次实例化。不过,由于 JDK1.5 之后才加入 enum 特性,用这种方式写不免让人感觉生疏,在实际工作中,也很少用。

不能通过 reflection attack 来调用私有构造方法。

经验之谈:一般情况下,不建议使用第 1 种和第 2 种懒汉方式,建议使用第 3 种饿汉方式。只有在要明确实现 lazy loading 效果时,才会使用第 5 种登记方式。如果涉及到反序列化创建对象时,可以尝试使用第 6 种枚举方式。如果有其他特殊的需求,可以考虑使用第 4 种双检锁方式。

4.建造者模式

在了解之前,先假设有一个问题,我们需要创建一个返回结果对象,属性有code,msg,status,data等属性,如果每一个属性都可以为空,也就是说我们可以只用一个msg,也可以用一个msg,data,或者一个code,msg,或者其他任意的赋值来创建一个返回对象,这时该怎么构造?

难道我们写4个1个输入的构造函数,6个2个输入的构造函数.......吗?这个时候就需要用到Builder模式了。

建造者模式(Builder Pattern)使用多个简单的对象一步一步构建成一个复杂的对象。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。

一个 Builder 类会一步一步构造最终的对象。该 Builder 类是独立于其他对象的。

介绍

意图:将一个复杂的构建与其表示相分离,使得同样的构建过程可以创建不同的表示。

主要解决:主要解决在软件系统中,有时候面临着"一个复杂对象"的创建工作,其通常由各个部分的子对象用一定的算法构成;由于需求的变化,这个复杂对象的各个部分经常面临着剧烈的变化,但是将它们组合在一起的算法却相对稳定。

何时使用:一些基本部件不会变,而其组合经常变化的时候。

如何解决:将变与不变分离开。

关键代码:建造者:创建和提供实例,导演:管理建造出来的实例的依赖关系。

应用实例: 1、去肯德基,汉堡、可乐、薯条、炸鸡翅等是不变的,而其组合是经常变化的,生成出所谓的"套餐"。 2、JAVA 中的 StringBuilder。

优点: 1、建造者独立,易扩展。 2、便于控制细节风险。

缺点: 1、产品必须有共同点,范围有限制。 2、如内部变化复杂,会有很多的建造类。

使用场景: 1、需要生成的对象具有复杂的内部结构。 2、需要生成的对象内部属性本身相互依赖。

注意事项:与工厂模式的区别是:建造者模式更加关注与零件装配的顺序。

代码示例:

public class FebsResponse extends HashMap<String, Object> {

public FebsResponse message(String message) {

this.put("message", message);

return this;

}

public FebsResponse code(String code) {

this.put("code", code);

return this;

}

public FebsResponse status(String status) {

this.put("status", status);

return this;

}

public FebsResponse data(Object data) {

this.put("data", data);

return this;

}

@Override

public FebsResponse put(String key, Object value) {

super.put(key, value);

return this;

}

}

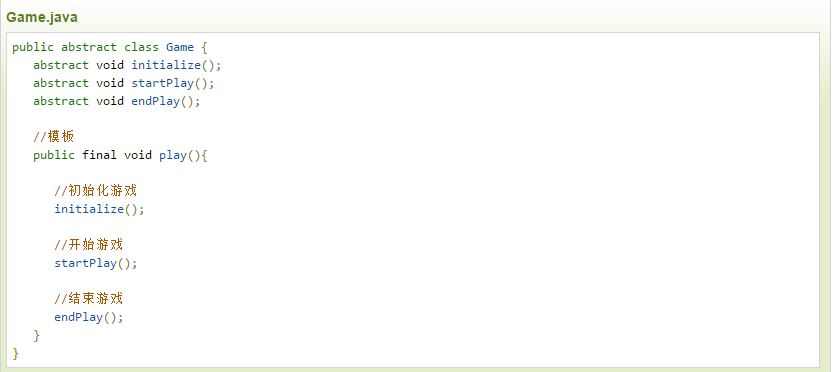

五、模板模式

在模板模式(Template Pattern)中,一个抽象类公开定义了执行它的方法的方式/模板。它的子类可以按需要重写方法实现,但调用将以抽象类中定义的方式进行。这种类型的设计模式属于行为型模式。

介绍

意图:定义一个操作中的算法的骨架,而将一些步骤延迟到子类中。模板方法使得子类可以不改变一个算法的结构即可重定义该算法的某些特定步骤。

主要解决:一些方法通用,却在每一个子类都重新写了这一方法。

何时使用:有一些通用的方法。

如何解决:将这些通用算法抽象出来。

关键代码:在抽象类实现,其他步骤在子类实现。

应用实例: 1、在造房子的时候,地基、走线、水管都一样,只有在建筑的后期才有加壁橱加栅栏等差异。 2、西游记里面菩萨定好的 81 难,这就是一个顶层的逻辑骨架。 3、spring 中对 Hibernate 的支持,将一些已经定好的方法封装起来,比如开启事务、获取 Session、关闭 Session 等,程序员不重复写那些已经规范好的代码,直接丢一个实体就可以保存。

优点: 1、封装不变部分,扩展可变部分。 2、提取公共代码,便于维护。 3、行为由父类控制,子类实现。

缺点:每一个不同的实现都需要一个子类来实现,导致类的个数增加,使得系统更加庞大。

使用场景: 1、有多个子类共有的方法,且逻辑相同。 2、重要的、复杂的方法,可以考虑作为模板方法。

注意事项:为防止恶意操作,一般模板方法都加上 final 关键词。

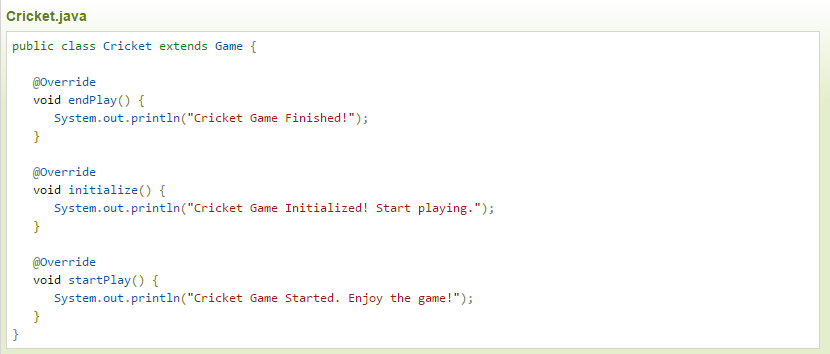

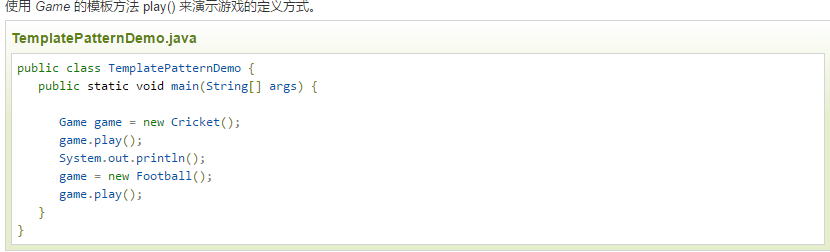

代码示例:

六、观察者模式

当对象间存在一对多关系时,则使用观察者模式(Observer Pattern)。比如,当一个对象被修改时,则会自动通知依赖它的对象。观察者模式属于行为型模式。

介绍

意图:定义对象间的一种一对多的依赖关系,当一个对象的状态发生改变时,所有依赖于它的对象都得到通知并被自动更新。

主要解决:一个对象状态改变给其他对象通知的问题,而且要考虑到易用和低耦合,保证高度的协作。

何时使用:一个对象(目标对象)的状态发生改变,所有的依赖对象(观察者对象)都将得到通知,进行广播通知。

如何解决:使用面向对象技术,可以将这种依赖关系弱化。

关键代码:在抽象类里有一个 ArrayList 存放观察者们。

应用实例: 1、拍卖的时候,拍卖师观察最高标价,然后通知给其他竞价者竞价。 2、西游记里面悟空请求菩萨降服红孩儿,菩萨洒了一地水招来一个老乌龟,这个乌龟就是观察者,他观察菩萨洒水这个动作。

优点: 1、观察者和被观察者是抽象耦合的。 2、建立一套触发机制。

缺点: 1、如果一个被观察者对象有很多的直接和间接的观察者的话,将所有的观察者都通知到会花费很多时间。 2、如果在观察者和观察目标之间有循环依赖的话,观察目标会触发它们之间进行循环调用,可能导致系统崩溃。 3、观察者模式没有相应的机制让观察者知道所观察的目标对象是怎么发生变化的,而仅仅只是知道观察目标发生了变化。

使用场景:

- 一个抽象模型有两个方面,其中一个方面依赖于另一个方面。将这些方面封装在独立的对象中使它们可以各自独立地改变和复用。

- 一个对象的改变将导致其他一个或多个对象也发生改变,而不知道具体有多少对象将发生改变,可以降低对象之间的耦合度。

- 一个对象必须通知其他对象,而并不知道这些对象是谁。

- 需要在系统中创建一个触发链,A对象的行为将影响B对象,B对象的行为将影响C对象……,可以使用观察者模式创建一种链式触发机制。

注意事项: 1、JAVA 中已经有了对观察者模式的支持类。 2、避免循环引用。 3、如果顺序执行,某一观察者错误会导致系统卡壳,一般采用异步方式。

七、还有其他设计模式没有总结完。。。有时间再补上

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号