数据结构·字符串和图

1.字符串的存储

1.1.字符数组和STLstring

char s[N]

strlen(s+i):\(O(n)\)。返回从 s[0+i] 开始直到 '\0' 的字符数。strcmp(s1,s2):\(O(\min(n_1,n_2))\)。若 s1 字典序更小返回负值,两者一样返回 0,s1 字典序更大返回正值。strcat(s1,s2):\(O(n_2)\)。将s2接到s1的结尾,用*s2替换s1末尾的'\0'返回s1。s[i]:\(O(1)\)。访问s[i]。

不可使用==,不会报错,但会警告,运行会得到错误的结果。

string s

s.length():\(O(1)\)。返回字符串字符个数。s1<=>s2:\(O(\min(n_1,n_2))\)。string重载了比较逻辑运算符。s1=s1+s2;:\(O(n_2)\)。将s2接到s1结尾,返回连接后的string。s[i]:\(O(1)\)。访问s[i]。

1.2.\(Trie\)树

1.2.1.\(Trie\)树

int n;

int son[N][26],cnt[N],idx;

char str[N];

void insert(){

int p=0;

for(int i=0;str[i];i++){

int u=str[i]-'a';

if(!son[p][u]) son[p][u]=++idx;

p=son[p][u];

}

cnt[p]++;

return ;

}

int query(){

int p=0;

for(int i=0;str[i];i++){

int u=str[i]-'a';

if(!son[p][u]) return 0;

p=son[p][u];

}

return cnt[p];

}

int main(){

cin>>n;

while(n--){

char op[2];

scanf("%s%s",op,str);

if(op[0]=='I'){

insert();

}

else {

printf("%d\n",query());

}

}

return 0;

}

1.2.2.\(01Trie\)树

适用条件:存储二进制数以得知是否存在某类满足依次按位要求的数。

代码类似于《数据结构·字符串和图1.2.1.Trie树》,只不过只有0、1两条字母边。

1.2.2.1.求\(a\operatorname{xor}b_i\)的最值

方法一:\(01Trie\)树\(O(N\log N)\)

优点:复杂度更低。

方法二:\(01Trie\)思想+值域线段树\(O(N\log^2 N)\)

优点:适用范围广,可以解决更多的约束条件。

01trie树的作用:得知是否存在某类满足依次按位要求的数。值域线段树也可以做到!

假设当前5位的数已经枚举了2位10***,现在要枚举第3位为1,则只需查询[10100,10111]是否存在数。

从大到小枚举数的每一位。根据上文,查询满足要求的区间是否存在满足要求的数。然后思想中模拟01Trie树选择决策,枚举下一位。

2.字符串的表示

2.1.字符串\(Hash\)

《基础算法6.2.字符串Hash》

2.2.字符串的最小表示法

1个字符串s有\(s_{len}\)个循环同构(\(e.g.\)abc:abc、bca、cab),其中字典序最小的一个称为s的最小表示法。

双指针算法。

以判定2个字符串是否可以通过循环同构而相等为例:

int len;

char a[N],b[N];

int get_min(char s[])

{

int i=1,j=2;//错开i和j

while(i<=len && j<=len)

{

int k=0;

while(k<len && s[i+k]==s[j+k]) k++;

if(k==len) break;//说明原串是一个循环串,(假设i<j)s[i..j-1]是循环节。又因为j走过了s[i..j-1]遍历了整个循环节,所以起点i或j一定是最小表示法

if(s[i+k]>s[j+k]) i+=k+1;//说明起点[i,i+k]不可能成为最小表示法。证明:对于任意一个起点i'\in[i,i+k],都可以找到j'=j+(i'-i),使得s[i'..i+k]>s[j'..j+k]

else j+=k+1;

if(i==j) j++;//错开i和j

}

int k=min(i,j);//min:可能其中一个指针走到了尽头而跳出循环,所以要去除该指针

s[k+len]=0; //方便下面strcmp判定,注意不要多加1!

return k; //从s[k]开始是最小表示

}

int main()

{

scanf("%s%s",a+1,b+1);

len=strlen(a+1);

memcpy(a+1+len,a+1,len); //破环成链

memcpy(b+1+len,b+1,len);

int x=get_min(a),y=get_min(b); //从a[x]开始是最小表示

if(strcmp(a+x,b+y)) puts("No");

else

{

puts("Yes");

puts(a+x);

}

return 0;

}

3.字符串组前缀问题

\(\operatorname{lcp}(s,t)\):字符串s和t的最长公共前缀的长度。

-

Trie树

-

按字典序排序

排序后的性质:

- \(\max\limits_{j\in[1,i)\cup(i,n]}\operatorname{lcp}(s_i,s_j)=\max(\operatorname{lcp}(s_i,s_{i-1}),\operatorname{lcp}(s_i,s_{i+1}))\)。

- \(\operatorname{lcp}(s_i,s_j)=\min\limits_{k\in]i,j]}(\operatorname{lcp}(s_i,s_k),\operatorname{lcp}(s_k,s_j))=\min\limits_{k\in[i,j)}\operatorname{lcp}(s_k,s_{k+1})\)。

-

动态规划

4.字符串组匹配问题和字符串子串周期问题

4.1.一匹一:KMP算法

4.1.1.KMP\(O(N)\)

真前缀函数ne[i]=k:对于i最大的\(k\in[1,i-1]\)使得s[1..k]=s[i-k+1..i],即s[1..i]的最长公共真前后缀。

下标从1开始。

如果要在字符串后面接字符,KMP可以从新字符开始继续求出ne。

复杂度分析:i的整个循环中,1.j最多加n次;2.由于第1条且j非负,j最多减n次。故复杂度为\(O(N)\)。

cin>>n>>p+1>>m>>s+1;

for(int i=2/*真前缀*/,j=0;i<=n;i++){

while( j && p[i]!=p[j+1]) j=ne[j];

if(p[i]==p[j+1]) j++;

ne[i]=j;

}

for(int i=1,j=0;i<=m;i++){

while( j && s[i]!=p[j+1]) j=ne[j];

if(s[i]==p[j+1]) j++;

if(j==n){//P与模版串S中的一个子串匹配成功

//printf("%d ",i-n);//输出P在模版串S中作为子串(可以交叉)所有出现的位置的起始下标

j=ne[j];

}

}

字符串子串周期问题

类似于KMP,根据周期性和相等区间的传递性。

- KMP解决最小循环节问题

ans=n-ne[n];

if(n%ans!=0) ans=n;//字符串末尾是不完整的循环节

4.1.2.扩展KMP(Z函数)\(O(N)\)

下标从1开始。

Z函数:给定长度为n的字符串s,定义一个数组z[],其中z[i]表示LCP(s[in],s[1n]),LCP的意思是最大公共前缀。

l、r:r=l+z[l]-1。l为1~i-1中最大的\(r_i\)的l。

初始条件:定义z[1]=0(或者根据题意定义为n),l=r=1。

假设已经处理出z[1~i-1]求z[i]。

-

如果i>r,直接暴力匹配。

-

如果i≤r,可以利用i'=i-l+1的信息。

-

证明

显然i>l,所以\(i\in(l,r]\)。

因为s[lr]一定和s[1r-l+1]相同,为表示方便,设l'=1,r'=r-l+1,所以我们可以找到一个i'=i-l+1,显然s[ir]和s[i'r']相同。

-

如果z[i'] <r-i+1,直接令z[i]=z[i'],并结束这次计算。

-

证明

假设z[i]>z[i'],又因为s[ir]和s[i-l+1r-l+1]相同,z[i'] <r-i+1说明z[i']失配是在第r个之前的字符,矛盾。

-

-

如果z[i'] ≥r-i+1,先令z[i]=z[i'],由于还没有扫描到s[r]之后的字符,所以直接继续暴力匹配。

-

-

匹配完i之后,及时更新l和r。

由于r只会增大,所以复杂度是\(O(N)\)的。

void exkmp(char s[])

{

int len=strlen(s+1);

z[1]=len;

for(int i=2,l=1,r=1;i<=len;i++)

{

if(i<=r) z[i]=min(z[i-l+1],r-i+1);

else z[i]=0;

while(i+z[i]<=len && s[i+z[i]]==s[1+z[i]]) z[i]++;

if(i+z[i]-1>=r) l=i,r=i+z[i]-1;

}

return ;

}

应用

-

给定字符串A和B,求B的每个后缀和A匹配的最长长度,即对于每一个\(i\in[1,len(B)]\),求出LCP(B[i~len(B)],A)。\(O(N+M)\)

构造字符串C=A+ch+B,其中ch是一个从未在A,B中出现过的字符,对于每一个\(i\in[len(A)+2,len(A)+1+len(B)]\)求出\(Z_C[i]\)即可。

-

求出A的本质不同的子串个数,并支持操作:在A末尾增加某个字符或删去尾字符。\(O(QN)\)

只考虑增加字符。设\(s_{bef}\)表示增加前的字符串,\(s_{aft}\)表示增加后的字符串。

把A倒过来,那么原本在末尾增加就是在前面增加。

增加一个字符,就增加\(len(s_{bef})\)个子串。

因此只要知道新增加的子串有多少个之前已经算过的,就可以计算出有多少个新增加的本质不同子串。对\(s_{bef}\)跑一遍扩展KMP,找出最大的i≠1的z[i],那么新增加的子串仅有z[i]个串已经计算过。

-

给定某个串s,求出它的严格循环节。\(O(N)\)

跑出s的Z函数,若i+z[i]-1=len(s),且(i-1)|z[i],则s[1~i-1]就是一个严格循环节。

4.2.一匹多:AC自动机

类比KMP。

功能

- 给定n个串\(s_i\)和串t,统计每个串\(s_i\)在串t中的出现次数。

int n;

char s[N];

int pos[N]; //pos[i]:串s_i在AC自动机上的节点编号

int idx;

struct AC

{

int son[26],fail; //fail:深度最大的fail使得tr[0->fail]是tr[0->u]的后缀

int in,f; //in:入度;f:要求的值,此处是根节点到点u的串在串t中出现了多少次

}tr[N];

int q[N],hh,tt;

//与字典树插入字符串一模一样

void insert(int id)

{

int u=0;

for(int i=1;s[i];i++)

{

int c=s[i]-'a';

if(!tr[u].son[c]) tr[u].son[c]=++idx;

u=tr[u].son[c];

}

pos[id]=u;

return ;

}

//建立fail

void build()

{

hh=1,tt=0;

for(int c=0;c<26;c++) if(tr[0].son[c]) q[++tt]=tr[0].son[c];

while(hh<=tt)

{

int u=q[hh];

hh++;

for(int c=0;c<26;c++)

{

//理解:在循环第i层时,前i-1层一定都求对了,tr[tr[u].fail].son[c]是一定正确的,这是一个类路径压缩的递归的过程

//后面串t在走的过程中,原串有tr[u].son[c](匹配)走tr[u].son[c],没有tr[u].son[c](失配)看有没有tr[tr[u].fail].son[c]

if(!tr[u].son[c]) tr[u].son[c]=tr[tr[u].fail].son[c]; //失配了,此时应该执行类路径压缩,它最终应该跳到的位置是tr[tr[u].fail].son[c]

else //匹配,此时应该求出fail并继续往下走

{

//因为串s匹配,串s的后缀也一定匹配,所以建立fail的有向边:tr[u].son[c]->tr[tr[u].fail].son[c]

tr[tr[tr[u].fail].son[c]].in++;

tr[tr[u].son[c]].fail=tr[tr[u].fail].son[c];

q[++tt]=tr[u].son[c];

}

}

}

return ;

}

//串t开始匹配s_1,...s_n

/*

正确性:

根据fail的定义,串t在AC自动机上一定尽可能地往深度大的走,利用了尽可能长的后缀的信息。

根据build(),串t在走的过程中,原串有tr[u].son[c]走tr[u].son[c],没有tr[u].son[c]看有没有tr[tr[u].fail].son[c],这是一个递归过程。

所以此时深度更大的节点一定不是t的子串,深度更小的节点(fail的fail)一定是t的子串。

为了保证复杂度,先把贡献加到t走到的点u,之后拓扑排序再把贡献加到tr[u].fail。

所以先让串t沿着AC自动机走并打标记,再拓扑排序一定是正确的。

*/

void solve()

{

//串t沿着AC自动机走并打标记

int u=0;

for(int i=1;s[i];i++)

{

int c=s[i]-'a';

u=tr[u].son[c];

tr[u].f++;

}

//拓扑排序,DAG上转移求出tr[u].f

hh=1,tt=0;

for(int u=1;u<=idx;u++) if(!tr[u].in) q[++tt]=u;

while(hh<=tt)

{

int u=q[hh];

hh++;

int v=tr[u].fail;

tr[v].f+=tr[u].f;

tr[v].in--;

if(!tr[v].in) q[++tt]=v;

}

return ;

}

scanf("%d",&n);

for(int i=1;i<=n;i++)

{

scanf("%s",s+1);

insert(i);

}

build();

scanf("%s",s+1);

solve();

//此后tr[pos[i]].f=串s_i在t中的出现次数

应用

-

fail树

插入AC自动机的字符串x在另外一个插入AC自动机的字符串y中出现了多少次\(\Leftrightarrow\)从根到y的末尾的路径上的所有节点中有多少个节点通过fail指针直接或间接指向了x的末尾。

对于fail指针v→u,建立有向边u→v。显然会构成一棵有向树。所以“直接或间接指向”\(\Leftrightarrow\)“在子树内”。

注意建边时要记得给指向点0的fail指针也建边:从点0向在加入初始队列时的点建边。

利用fail树,将原字符串问题转化为树上问题。

5.字符串子串问题

5.1.后缀数组

性质:

- 设lcp(i,j)表示后缀编号为i和j的最长公共前缀,h(i)表示后缀编号为i的后缀与排名是rk[i]-1的后缀的最长公共前缀。

lcp(i,j)=lcp(j,i);lcp(i,i)=len(i);若i和j已经排好序:lcp(i,j)=min(lcp(i,k),lcp(k,j)),(i≤k≤j)。height[i]=lcp(sa[i-1],sa[i]);h(i)=height[rk[i]];h(i)≥h(i-1)-1; - 所有非空后缀的非空前缀集合\(\Leftrightarrow\)所有非空子串的集合。

先用后缀数组排序,排好序后,所有互不相同的非空子串个数\(=\sum\limits_{i=1}^{n} (len_i-height_i)\); - 排序后,一个后缀与前面的后缀的最大公共前缀长度\(≤height_i\)。

下面使用倍增求后缀数组,\(O(n\log n)\),常数较小。

int n;

int sa[N],rk[N],height[N]; //sa[i]:排名是i的后缀编号;rk[i]:后缀编号是i的排名;height[i]:排名是i的后缀与排名是i-1的后缀的最长公共前缀

int c[N],sec[N],seidx,Hash[N],hidx,backup[N]; //基数排序的变量。c:桶;sec[i]:按第二关键字的排名是i的后缀编号;Hash[i]:后缀编号为i的前k个字符的哈希值

char s[N];

void get_sa()

{

//先按首字符基数排序

for(int i=1;i<=n;i++/*编号*/)

{

Hash[i]=(int)s[i];

c[Hash[i]]++;

}

for(int i=2;i<=hidx;i++) c[i]+=c[i-1];

for(int i=n;i>=1;i--/*编号*/) sa[c[Hash[i]]--]=i;

//倍增计算sa

for(int k=1;k<=n;k<<=1) //第1~k字符是第一关键字,第k+1~2k字符是第二关键字

{

//上一轮k已经求出本轮k<<1前k个字符的哈希值

//按第二关键字排序

seidx=0;

for(int i=n-k+1;i<=n;i++/*编号*/) sec[++seidx]=i; //第二关键字为空的情况

for(int i=1;i<=n;i++/*排名*/) if(sa[i]>k) sec[++seidx]=sa[i]-k; //这里借助了循环sa和++seidx来确定相对排名,后缀编号为sa[i]-k的第二关键字的相对排名等于上一轮k的后缀编号为sa[i]的相对排名

//最终seidx=n

//按第一关键字排序

for(int i=1;i<=hidx;i++) c[i]=0; //注意别忘了初始化桶

for(int i=1;i<=seidx;i++/*编号*/) c[Hash[sec[i]]]++;//注意这里可不带sec[]

for(int i=2;i<=hidx;i++) c[i]+=c[i-1];

for(int i=seidx;i>=1;i--/*第二关键字排名*/) sa[c[Hash[sec[i]]]--]=sec[i]; //注意这里要带个sec[i]

//开始计算下一轮k<<2后缀编号为i的前k<<1个字符的哈希值

memcpy(backup,Hash,sizeof backup);

Hash[sa[1]]=1,hidx=1;

for(int i=2;i<=n;i++/*排名*/) Hash[sa[i]]= (backup[sa[i]]==backup[sa[i-1]]/*前k个字符相等*/ && backup[sa[i]+k]==backup[sa[i-1]+k]/*后k个字符相等*/) ? hidx : ++hidx;

if(hidx==n) return ; //排名完成

}

return ;

}

void get_height()

{

//求rk数组

for(int i=1;i<=n;i++/*排名*/) rk[sa[i]]=i;

//利用h[i]>=h[i-1]-1求height数组

for(int i=1,k=0;i<=n;i++/*编号*/)

{

if(rk[i]==1) continue;

if(k) k--; //运用了上一轮的信息

int j=sa[rk[i]-1];

while(i+k<=n && j+k<=n && s[i+k]==s[j+k]) k++;

height[rk[i]]=k; //注意这里别忘了带rk[]

}

return ;

}

int main()

{

scanf("%s",s+1);

n=strlen(s+1);

hidx=(int)'z';

get_sa();

get_height();

for(int i=1;i<=n;i++/*排名*/) printf("%d ",sa[i]);

puts("");

for(int i=1;i<=n;i++/*排名*/) printf("%d ",height[i]);

puts("");

return 0;

}

-

S最初为空串,每次向S的结尾加入一个字符,并求出此时S中所有互不相同的非空子串的个数。

后缀数组的性质:

- 设lcp(i,j)表示后缀编号为i和j的最长公共前缀,h(i)表示后缀编号为i的后缀与排名是rk[i]-1的后缀的最长公共前缀。

若i和j已经排好序:lcp(i,j)=min(lcp(i,k),lcp(k,j)),(i≤k≤j); - 所有后缀的前缀集合\(\Leftrightarrow\)所有子串的集合。

先用后缀数组排序,排好序后,所有互不相同的子串个数\(=\sum\limits_{i=1}^{n} (len_i-height_i)\); - 排序后,一个后缀与前面的后缀的最大公共前缀长度\(≤height_i\)。

所有互不相同的子串个数\(=\sum\limits_{i=1}^{n} (len_i-height_i)\)。

每次插入1个数都会改变所有的后缀,麻烦!我们逆向思考:开始给定一个“逆”串,每次删除1个首字符,这样只会删除1个后缀。由lcp(i,j)=min(lcp(i,k),lcp(k,j)),(i≤k≤j),相当于答案:

- 设lcp(i,j)表示后缀编号为i和j的最长公共前缀,h(i)表示后缀编号为i的后缀与排名是rk[i]-1的后缀的最长公共前缀。

res-=(n-sa[k]+1)-height[k];

res-=(n-sa[j]+1)-height[j];

height[j]=min(height[j],height[k]);

res+=(n-sa[j]+1)-height[j];

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

const int N=1e5+5;

int n;

int s[N];

int sa[N],rk[N],height[N];

int c[N],sec[N],sidx,h[N],hidx,backup[N];

int l[N],r[N];

LL ans[N],res;

unordered_map<int,int> ha;

int Hash(int x)

{

if(ha.count(x)==0) ha[x]=++hidx;

return ha[x];

}

void get_sa()

{

for(int i=1;i<=n;i++)

{

h[i]=s[i];

c[h[i]]++;

}

for(int i=2;i<=hidx;i++) c[i]+=c[i-1];

for(int i=n;i>=1;i--) sa[c[h[i]]--]=i;

for(int k=1;k<=n;k<<=1)

{

sidx=0;

for(int i=n-k+1;i<=n;i++) sec[++sidx]=i;

for(int i=1;i<=n;i++) if(sa[i]>k) sec[++sidx]=sa[i]-k;

for(int i=1;i<=hidx;i++) c[i]=0;

for(int i=1;i<=sidx;i++) c[h[sec[i]]]++;

for(int i=2;i<=hidx;i++) c[i]+=c[i-1];

for(int i=sidx;i>=1;i--) sa[c[h[sec[i]]]--]=sec[i];

memcpy(backup,h,sizeof backup);

h[sa[1]]=1,hidx=1;

for(int i=2;i<=n;i++) h[sa[i]]= (backup[sa[i]]==backup[sa[i-1]] && backup[sa[i]+k]==backup[sa[i-1]+k]) ? hidx : ++hidx;

if(hidx==n) return ;

}

return ;

}

void get_height()

{

for(int i=1;i<=n;i++) rk[sa[i]]=i;

for(int i=1,k=0;i<=n;i++)

{

if(rk[i]==1) continue;

if(k) k--;

int j=sa[rk[i]-1];

while(i+k<=n && j+k<=n && s[i+k]==s[j+k]) k++;

height[rk[i]]=k;

}

return ;

}

int main()

{

scanf("%d",&n);

for(int i=n;i>=1;i--) scanf("%d",&s[i]),s[i]=Hash(s[i]);

get_sa();

get_height();

for(int i=1;i<=n;i++)

{

res+=(n-sa[i]+1)-height[i];

l[i]=i-1,r[i]=i+1;

}

l[n+1]=n,r[0]=1;

for(int i=1;i<=n;i++)

{

ans[i]=res;

int k=rk[i],j=r[k];

res-=(n-sa[k]+1)-height[k];

res-=(n-sa[j]+1)-height[j];

height[j]=min(height[j],height[k]);

res+=(n-sa[j]+1)-height[j];

r[l[k]]=r[k],l[r[k]]=l[k];

}

for(int i=n;i>=1;i--) printf("%lld\n",ans[i]);

return 0;

}

5.2.后缀自动机

解决的问题:子串问题。

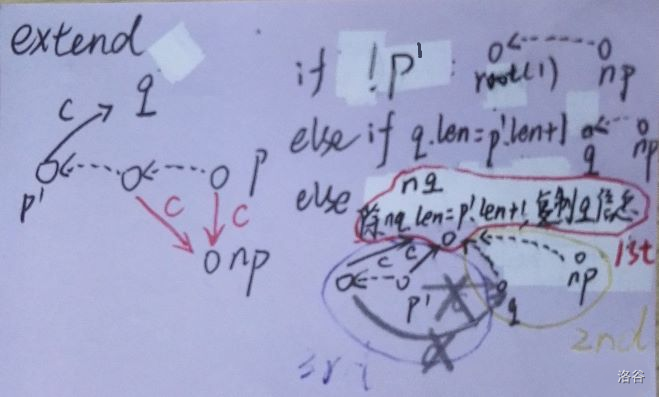

一、SAM的构造过程extend

通过这样的构造过程,可以保证下面的性质全部成立!

包括但不限于:当多个字符串的endpos集合完全相同时,称他们为同一个等价类。每一个等价类与后缀自动机的一个点一一对应,同一个等价类都在后缀自动机的同一个点,后缀自动机的每一个点只对应一个等价类,且所有的点恰好完全覆盖所有等价类。

-

二、SAM的性质:

SAM是个状态机。一个起点,若干终点。原串的所有子串和从SAM起点开始的所有路径一一对应,不重不漏。所以终点就是包含后缀的点。

每个点包含若干子串,每个子串都一一对应一条从起点到该点的路径。且这些子串一定是里面最长子串的连续后缀。

SAM问题中经常考虑两种边:

(1) 普通边,类似于Trie。表示在某个状态所表示的所有子串的后面添加一个字符。

(2) Link、Father。表示将某个状态所表示的最短子串的首字母删除。这类边构成一棵树。后缀自动机的点数最多2N,边数最多3N。

-

三、SAM的构造思路及endpos的性质

endpos(s):子串s所有出现的位置(尾字母下标)集合。SAM中的每个状态都一一对应一个endpos的等价类。

endpos的性质:

(1) 令 s1,s2 为 S 的两个子串 ,不妨设 |s1|≤|s2| (我们用 |s| 表示 s 的长度 ,此处等价于 s1 不长于 s2 )。则 s1 是 s2 的后缀当且仅当 endpos(s1)⊇endpos(s2) ,s1 不是 s2 的后缀当且仅当 endpos(s1)∩endpos(s2)=∅ 。

(2) 两个不同子串的endpos,要么有包含关系,要么没有交集。

(3) 两个子串的endpos相同,那么短串为长串的后缀。

(4) 对于一个状态 st ,以及任意的 longest(st) 的后缀 s ,如果 s 的长度满足:|shortest(st)|≤|s|≤|longsest(st)| ,那么 s∈substrings(st) 。

- 后缀自动机的点数最多2N,边数最多3N。

- 因为同一个等价类中的所有子串一定是里面最长子串的连续后缀,所以后缀自动机每一个点(同一个等价类)代表的不同字串个数=\(i_{len_{max}}\)\(-\)\(i_{len_{min}}\)\(+1\),其中\(i_{len_{min}}=fa_{len_{max}}+1\);

- 注意建边的方向e.g. 1->z->yz\xyz\wxyz->...vwxyz...

功能

- 求不同子串的数量。

- 判断一个字符串是否是某个子串,如果是求某它出现的次数。

- 求多个最长公共子串。(思想类似于KMP移动“指针”)

复杂度

若字符集大小\(|\Sigma|\)可看作常数,则时空复杂度是\(O(n)\)。

否则,从一个结点出发的转移需要存储在支持快速查询和插入的平衡树中,时间复杂度是\(O(n\log|\Sigma|)\),空间复杂度是\(O(n)\)。

C++代码

//同一个等价类都在后缀自动机的同一个点,后缀自动机的每一个点只对应一个等价类,且所有的点恰好完全覆盖所有等价类!!!

int res;

char str[N],query[N];

int tot=1,last=1; //1是起点(代表的字符为空)

struct Node

{

int len,fa; //len:最长长度

int ch[26];

}node[N*2];

int h[N*3],e[N*3],ne[N*3],idx; //fa边的dfs遍历统计信息

int f[N*2]; //f[i]:endpos[i]的大小,i为一个等价类对应的后缀自动机的点

int now[N*2],ans[N*2]; //now:当前字符串与第一个字符串的最长公共子串;ans:所有字符串的最长公共子串

void extend(int c)

{

int p=last,np=last=++tot;

f[np]=1;

node[np].len=node[p].len+1;

for(;p && !node[p].ch[c];p=node[p].fa) node[p].ch[c]=np;

if(!p) node[np].fa=1;

else

{

int q=node[p].ch[c];

if(node[q].len==node[p].len+1) node[np].fa=q;

else

{

int nq=++tot;

node[nq]=node[q],node[nq].len=node[p].len+1;

node[np].fa=node[q].fa=nq;

for(;p && node[p].ch[c]==q;p=node[p].fa) node[p].ch[c]=nq;

}

}

return ;

}

void add(int u,int v)

{

e[++idx]=v;

ne[idx]=h[u];

h[u]=idx;

return ;

}

//e.g. 1->z->yz\xyz\wxyz->...vwxyz\...

//计算出endpose[i]的大小

void dfs(int u)

{

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

dfs(e[i]);

f[u]+=f[e[i]]; //节点u所代表的等价类中的所有整个字符串,肯定是e[i]中等价类中的所有字符串的子串

}

return ;

}

int find()

{

int p=1;

for(int i=0;query[i];i++)

{

int c=query[i]-'a';

if(node[p].ch[c]) p=node[p].ch[c];

else return -1;

}

return p;

}

void dfs2(int u)

{

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

dfs2(e[i]);

now[u]=max(now[u],now[e[i]]);

}

return ;

}

int main()

{

//建立后缀自动机

scanf("%s",str);

for(int i=0;str[i];i++) extend(str[i]-'a');

for(int i=2;i<=tot;i++) add(node[i].fa,i); //注意方向

//功能1:求不同子串的数量

res=0;

for(int i=1;i<=tot;i++) res+=node[i].len-(node[node[i].fa].len+1)+1; //后缀自动机的每个节点能表示的字符串数=i_{len_{max}}-i_{len_{min}}+1,其中i_{len_{min}}=fa_{len_{max}}+1

printf("%d\n",res);

//功能2:判断一个字符串是否是某个子串,如果是求某它出现的次数

dfs(1);//计算出endpose[i]的大小

scanf("%s",query);

res=find(); //这个子串的边界就是find()。沿着路径找就可以,别把问题想复杂

if(res==-1) puts("-1");

else printf("%d\n",f[res]);

//功能3:求多个最长公共子串

int q;

scanf("%d",&q);

for(int i=1;i<=tot;i++) ans[i]=node[i].len;

for(int i=1;i<=q;i++)

{

memset(now,0,sizeof now);

scanf("%s",query);

int p=1;

res=0;

for(int j=0;query[j];j++)

{

int c=query[j]-'a';

while(p>1 && !node[p].ch[c])//!!!关键之处!!!

{

p=node[p].fa;

res=node[p].len;//注意不是在循环外面执行该行代码。因为len表示等价类的最长长度。

}

if(node[p].ch[c]) p=node[p].ch[c],res++;

now[p]=max(now[p],res);

}

dfs2(1);

for(int j=1;j<=tot;j++) ans[j]=min(ans[j],now[j]);

}

res=0;

for(int i=1;i<=tot;i++) res=max(res,ans[i]);

printf("%d\n",res);

return 0;

}

6.字符串回文子串问题

6.1.manacher算法 \(O(n)\)

先将原串每个字符间插入特殊字符,两边插入不同特殊字符哨兵。\(e.g.\)abaabaaba→$#a#b#a#a#b#a#a#b#a#^。循环时借助之前信息跳,再向两边拓展,得到数组p[i]:在新串中以str[i]为中心最大回文串的半径(长度为1的回文串的半径为1)。最后在原串中每个回文子串的长度=p[i]-1。

int len,ans;

char s[N],str[N*2];//s:原串;str:新串(注意开2倍)

int p[N*2];//p[i]:以str[i]为中心最大回文串的半径

void init()//建立新串

{

str[len]='$';//哨兵

str[++len]='#';

for(int i=0;s[i];i++) str[++len]=s[i],str[++len]='#';

str[++len]='^';//哨兵

return ;

}

void manacher()

{

int mid,rmax=0;//已知rmax最大的回文字符串[mid*2-rmax,rmax]的信息

for(int i=1;i<len;i++)

{

if(i<rmax) p[i]=min(p[mid*2-i],rmax-i+1);//mid*2-i:i关于mid的对称点

else p[i]=1;

while(str[i-p[i]]==str[i+p[i]]) p[i]++;//向两边扩展

if(i+p[i]-1>=rmax)

{

rmax=i+p[i]-1;

mid=i;

}

}

return ;

}

scanf("%s",s);

init();

manacher();

for(int i=1;i<len;i++) ans=max(ans,p[i]);

printf("%d\n",ans-1);//注意最后减1

6.2.hash \(O(nlogn)\)

int n,c;

ULL h1[N],h2[N],q[N];

char str[N];

ULL get(ULL h[],int l,int r){

return h[r]-h[l-1]*q[r-l+1];

}

int main(){

while(scanf("%s",str+1),str[1]!='E'){

n=strlen(str+1);

n<<=1;

for(int i=n;i!=0;i-=2){

str[i]=str[i>>1];

str[i-1]='a'+26;

}

q[0]=1;

for(int i=1,j=n;i<=n;i++,j--){

h1[i]=h1[i-1]*mo+str[i]-'a'+1;

h2[i]=h2[i-1]*mo+str[j]-'a'+1;

q[i]=q[i-1]*mo;

}

int res=0;

for(int i=1;i<=n;i++){

int l=0,r=min(i-1,n-i);

while(l<r){

int mid=(l+r+1)>>1;

if(get(h1,i-mid,i-1)!=get(h2,n-(i+mid)+1,n-(i+1)+1)) r=mid-1;

else l=mid;

}

if(str[i-l]<='z') res=max(res,l+1);

else res=max(res,l);

}

printf("Case %d: %d\n",++c,res);

}

return 0;

}

6.3.dp\(O(N^2)\)

适用条件:有约束条件。

区间dp:\(f_{len,i}\):长度为len,以s[i]为第一个字符的字符串是否为回文串。

转移:\(f_{len,i}=\begin{cases}f_{len-2,i+1}&s[i]==s[i+len-1]\\\text{false}&s[i]\not=s[i+len-1]\end{cases}\)。

边界:\(f_{0,i}=f_{1,i}=\text{true}\)。

7.邻接表

树与图的一种存储方式。

int h[N],e[M],w[M],ne[M],idx;

void add(int u,int v,int wor){

//idx:边的编号

e[++idx]=v; //e:编号为idx的边所指向的终点

w[idx]=wor; //w:编号为idx的边的权值

ne[idx]=h[u]; //ne:以head为起点,编号为idx的边的下一条边

h[u]=idx; //h:以点a为起点,最后一条边的编号

return ;

}

//初始化

idx=0;

memset(h,0,sizeof h);

//遍历每条边且要知道起终点

for(int u=1;u<=n;u++)

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

cout<<u<<' '<<e[i]<<' '<<w[i]<<endl;

8.并查集(无向图的连通性、动态维护传递性关系)

8.1.并查集的优化方式

8.1.1.路径压缩并查集

int fa[N];

//初始化,不要忘记!!!

for(int i=1;i<=n;i++) fa[i]=i;

//find

int find(int x)

{

if(x!=fa[x]) fa[x]=find(fa[x]);

return fa[x];

}

//find:涉及到合并信息

int find(int x)

{

if(x!=fa[x]){

//注意下面的顺序

int root=find(fa[x]);

dis[x]+=dis[fa[x]];

fa[x]=root;

}

return fa[x];

}

for(int i=1;i<=n;i++) dis[i]=1;

//merge

//注意,并查集大小可以不在路径压缩时更新

siz[find(y)]+=siz[find(x)];

fa[find(x)]=find(y);

//并查集的换根操作

//并查集不支持删除根节点的操作,但是并查集中多余了一个点不会影响其他点,因此我们令原根节点指向新根节点,新根节点指向自己

p[rt]=new_rt,p[new_rt]=new_rt;

8.1.2.按秩合并并查集

秩dep[i]:当i作为根节点时,它到叶子节点的距离。只有根节点的秩对于复杂度有意义。

按秩合并:每次合并时令秩大的并查集是秩小的并查集的父亲,尽量不改变秩的大小。但是当两个并查集的秩的大小一样时,其中被令为另一个并查集的父亲的并查集的秩的大小要改变+1。

int p[N],dep[N];

//初始化,不要忘记!!!

for(int i=1;i<=n;i++) p[i]=i;

//find

int find(int x)

{

while(x!=p[x]) x=p[x];

return x;

}

//merge

void merge(int x,int y)

{

x=find(x),y=find(y);

if(x==y) return ;

if(dep[x]>dep[y]) swap(x,y); //按秩合并,每次合并时令秩大的并查集是秩小的并查集的父亲,尽量不改变秩的大小

p[x]=y;

if(dep[x]==dep[y]) dep[y]++; //当原先x、y秩的大小一样,现令y是x的父亲时,y的秩的大小改变+1

return ;

}

8.2.并查集的拓展方式

8.2.1.“扩展域”并查集(思路更简洁,但是空间更大)

\(x\)是同类域;\(x+n\)是敌人域……

8.2.2.“边带权”并查集

2种关系→异或:路径压缩时,对x到树根路径上的所有边权做异或运算,即可得到x与树根的奇偶性关系:d[x]为0 <-> x与树根奇偶性相同。如果x与y在同一个集合,若(d[l]d[r])!=flag即x与y关系与回答矛盾,小A撒谎;不在同一个集合,则合并两个集合,令d[fl]=d[l]d[r]^flag(使连接满足x、y之间新奇偶关系)。

3种关系→对3取模:

int find(int x){

if(x!=fa[x]){

//注意下面的顺序

int root=find(fa[x]);

dis[x]+=dis[fa[x]];

fa[x]=root;

}

return fa[x];

}

int fx=find(x),fy=find(y);

if(d==1){ //X与Y互为同类域

if(fx==fy){ //此处不可以写成fx==fy && (dis[x]-dis[y])%3!=0,否则下面的else判断条件会出问题

if((dis[x]-dis[y])%3!=0){ //如果X与Y不互为同类域,矛盾,假话

ans++;

continue;

}

}

else{

fa[fx]=fy;

dis[fx]=dis[y]-dis[x];

}

}

else{ //Y的天敌域有x,x的捕食域有y

if(fx==fy){

if((dis[x]-dis[y]-1)%3!=0) //如果Y的天敌域没有x,x的捕食域没有y,矛盾,假话

ans++;

continue;

}

else{

fa[fx]=fy;

dis[fx]=dis[y]-dis[x]+1;

}

}

9.树上问题

9.1.树上莫队

9.2. 树上分治算法

非常适合求解与无根树统计信息相关的内容。

但是树的形态不能改变,否则使用LCT。

9.2.1.点分治

-

思考暴力枚举根节点依次遍历整棵树怎么解决原问题。

-

当前层,找重心u。(达到分治效果保证层数复杂度\(O(\log N)\)层)

-

以u为根,直接\(O(F_1(N))\)暴力遍历u的每棵子树统计信息(如果后面合并信息是把信息放到一起双指针,此时遍历完一棵子树后要容斥减去两端在同一子树的方案)。

-

遍历完所有的子树后\(O(F_2(N))\)合并信息:以点u为根……/经过点u的路径……,贡献到答案。

所有的方案只有三种情况:

- 子树内部:递归求解。

- 跨子树(两端在不同子树)

-

方法一:把信息放到一起,排序,双指针。缺点是可能会出现两端在同一子树的方案,需要此时遍历完一棵子树后容斥减去。优点是双指针使得多组询问复杂度是\(O((N\log N+QN)\log N)\)。

任意两点的方案-两端在同一子树的方案。

任意两点的计算:拆成两个一端到当前重心的路径。

若计算时,一端不动一端动,则不动的一端到当前重心的路径的计算=动的一端的个数*不动的一段到当前重心路径的值。

-

方法二:每次遍历完一棵子树后,子树向点u合并信息。优点是不需要容斥。缺点是不能套用双指针,多组询问复杂度是\(O((N\log N+QN\log N)\log N)\)。

方案+=一端在旧子树的方案*一端在新子树的方案。

-

- 其中一端是重心:特殊求解(一般利用前面的信息加个特判即可)

-

删除重心u(给重心u打标记),递归到点u的每棵子树继续求解。

虽然每一层都直接\(O(F_1(N))\)暴力遍历整棵树以及\(O(F_2(N))\)合并信息,但是一共只有\(O(\log N)\)层。因此总的复杂度是\(O((F_1(N)+F_2(N))\log N)\)。

距离一般定义为到当前层重心的距离。

bool vis[N]; //删除标记

int qidx,sidx;

Node q[N],subq[N];//q:当前重心合并的信息;subq:子树统计的信息

//求u所在的子树大小

int get_size(int u,int fa)

{

int siz=1;

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(v==fa || vis[v]/*防止越过该子树根节点,只遍历当前子树*/) continue;

siz+=get_size(v,u);

}

return siz;

}

//求u所在的子树重心

int get_wc(int u,int fa,int tot,int &wc)

{

int siz=1,res=0; //siz:以u为根的树 的节点数(包括u);res:删掉某个节点之后,最大的连通子图节点数

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(v==fa || vis[v]) continue;

int son_size=get_wc(v,u,tot,wc); //子树v的节点数

siz+=son_size; //统计以u为根的树 的节点数

res=max(res,son_size); //记录最大连通子图的节点数

}

res=max(res,tot-siz); //选择u节点为重心,最大的 连通子图节点数

if(res<=tot/2) wc=u; //只要res<=tot/2,就达到了分治的目的,可以狭义理解u就是重心

return siz;

}

//统计信息,储存在subq里

void dfs(int u,int fa,int dis)

//合并信息,贡献到答案。

void solve(int x[],int up,int sign)

//分治主体

void divide(int u)

{

//当前层,找重心u

get_wc(u,-1,get_size(u,-1),u);

qidx=0;//记得到达新的重心后清空

//以u为根,直接O(F_1(N))暴力遍历u的每棵子树统计信息

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(vis[v]) continue;

sidx=0;//记得统计完一棵子树后要清空

dfs(v,u);

//solve(s,sidx,-1);//如果后面合并信息是把信息放到一起,排序,双指针,则此时需要遍历完一棵子树后容斥减去两端在同一子树的方案

for(int i=1;i<=sidx;i++) q[++qidx]=subq[i];

}

//遍历完所有的子树后O(F_2(N))合并信息:以点u为根……/经过点u的路径……,贡献到答案

solve(q,qidx,1);

//删除重心u(给重心u打标记),递归到点u的每棵子树继续求解

vis[u]=true;

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(vis[v]) continue;

divide(v);

}

return ;

}

divide(1);

常用技巧

-

单调队列按秩合并

求长度为[l,r]的路径的权值最大值:子树依次向重心合并信息到桶maxw[dis]:长度为dis的路径的权值最大值。正在遍历一棵子树时中的路径dis需要在已合并信息的子树中查找长度为[l-dis,r-dis]的路径的权值最大值,并与之配对形成跨子树路径更新答案。使用bfs+单调队列可以做到线性。

但是如果以任意顺序遍历子树,单调队列的初始化的复杂度是假的(\(e.g.\)假设R特别大,遍历的第一棵子树的深度也特别大,那么在遍历剩余子树前单调队列的初始化的复杂度都是一次\(O(N)\),总共\(O(N^2)\)。)。如果按照子树内节点的最大深度从小到大的顺序遍历子树,总的复杂度是\(O(\sum dep_{max})=O(N)\)。

9.2.2.动态点分治(点分树)

适用条件:多组询问的点分治,每个询问的根节点不同。或者是在线修改的点分治。点分治的结构不变(树的形态不变)。

若树的形态改变,则使用LCT。

预处理

点分治。

在divide()中的get_dis(v,fa,wc,dis)中记录子树的祖先(当前的重心)和子孙(子树)的信息。

struct Father

{

int u,id;//u:祖先节点的编号;id:u在祖先节点的哪棵子树

LL dis;//u到祖先的距离

};

vector<Father> fa[N];//fa[u]:u的各个祖先的信息

struct Son

{

LL dis;//u到子孙的距离

};

vector<vector<son>> son[N];//son[u][id]:u的第id棵子树中各个子孙的信息

//在divide()中的get_dis(v,fa,wc,dis)中记录子树的祖先(当前的重心)和子孙(子树)的信息。

void get_dis(int u,int father,int wc,int id,int dis)

{

if(vis[u]) return ;

fa[u].push_back({wc,id,dis});

son[wc][id].push_back(dis);

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(v==father) continue;

get_dis(v,u,wc,id,dis+w[i]);

}

return ;

}

void divide(int u)

{

if(vis[u]) return ;

get_wc(u,-1,get_size(u,-1),u);

vis[u]=true;

for(int i=h[u],id=0;i!=0;i=ne[i]) //id:第id棵子树

{

int v=e[i];

if(vis[v]) continue;

get_dis(v,-1,u,id,w[i]);

//abaabaaba

id++;//注意不可以放在上面,因为有些v会continue掉

}

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i]) divide(e[i]);

return ;

}

询问

贡献分成在u的子树的和不在u子树的(也就是祖先和祖先的非u所在子树的子树)。

对于不在u子树的,遍历u的祖先和祖先的非u所在子树的子树。利用fa[u]和son[fa[u]]计算。

对于在u子树的,遍历u的子树。利用son[u]计算。

int query(int u,int l,int r)

{

int res=0;

//对于不在u子树的,遍历u的祖先和祖先的非u所在子树的子树

for(auto it1 : fa[u])

{

res+=calc1(it1.u); //特判计算重心

for(int i=0;son[it1.u][i].size()!=0/*祖先有第i棵子树*/;i++)

{

if(i==it1.id) continue;//遍历祖先的非u所在子树的子树

for(auto it2 : son[it1.u][i]) res+=calc2(it2);

}

}

//对于在u子树的,遍历u的子树

for(int i=0;son[u][i].size()!=0;i++) for(auto it2 : son[u][i]) res+=calc2(it2);

return res;

}

9.3.树链剖分

9.3.1.重链剖分

模板题

https://questoj.cn/problem/2251

如果题目是所有区间操作结束后再进行询问,请考虑\(O(N)\)的树上差分而不是复杂度又高代码又长的树剖。

树链剖分:适用于路径、子树、邻域的修改和查询。

欧拉路径:适用于静态莫队算法,不能用于修改。

注意:只有在线段树上时才采用dfs序编号cnt,其余时候(比如说lca)采用原编号u。

名词

dfs序:优先遍历重儿子,即可保证重链上所有点的编号是连续的

定理:树上任意一条路径均可拆分成\(O(\log n)\)条重链(区间)。

预处理

dfs1:预处理所有节点的重儿子、父节点、深度以及子树内节点的数量。

dfs2:树链剖分,找出每个节点所属重链的顶点,dfs序的编号(而不是每个点属于哪条重链,用重链的顶点来辨别两点是否在同一重链上),并建立 u 到 id 的 w 映射。

路径→\(O(\log n)\)条重链(区间)

通过重链向上爬,找到最近公共重链,最后加上在相同重链里的区间部分。

子树→1个区间

以u为根的子树:[dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1]。

邻域

直接修改/查询父亲和重儿子。

对于轻儿子,它一定是链顶节点:

对于修改,在该点打上懒标记,表示该点的轻儿子待修改。在后面的查询中,链顶节点结合其父亲的懒标记,额外单点查询。

对于查询,在前面的修改中,链顶节点额外更新其父亲的信息。

代码

int n,m;

int w[N];

int h[N],e[M],ne[M],idx;

//第一次dfs:预处理

int dep[N],siz[N],fa[N],son[N]; //以原编号u作为编号。dep:深度;siz:子树节点个数;fa:父节点;son:重儿子

//第二次dfs:做剖分

int top[N]; //以原编号u作为编号。top:重链的顶点;

int dfn[N],nw[N],num; //以dfs序num作为编号。dfn:节点的dfs序编号(时间戳);nw[dfn[i]]:w->nw的映射

struct Tree

{

int l,r;

LL sum,add;

}tr[N*4];

void add_edge(int u,int v)

{

e[++idx]=v;

ne[idx]=h[u];

h[u]=idx;

return ;

}

//预处理

void dfs1(int u)

{

dep[u]=dep[fa[u]]+1,siz[u]=1;

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(v==fa[u]) continue;

fa[v]=u;

dfs1(v);

siz[u]+=siz[v];

if(siz[son[u]]<siz[v]) son[u]=v; //重儿子是子树节点最多的儿子

}

return ;

}

//做剖分(t是重链的顶点)

void dfs2(int u,int t)

{

dfn[u]=++num,nw[num]=w[u],top[u]=t;

//重儿子重链剖分

if(son[u]==0) return ;

dfs2(son[u],t);

//轻儿子重链剖分

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(v==fa[u] || v==son[u]) continue;

dfs2(v,v); //轻儿子的重链顶点就是他自己

}

return ;

}

void eval(int u,LL add)

{

tr[u].sum+=add*(tr[u].r-tr[u].l+1);

tr[u].add+=add;

return ;

}

void pushup(int u)

{

tr[u].sum=tr[u<<1].sum+tr[u<<1|1].sum;

return ;

}

void pushdown(int u)

{

eval(u<<1,tr[u].add);

eval(u<<1|1,tr[u].add);

tr[u].add=0;

return ;

}

void build(int u,int l,int r)

{

tr[u]={l,r,nw[r],0};

if(l==r) return ;

int mid=(l+r)>>1;

build(u<<1,l,mid),build(u<<1|1,mid+1,r);

pushup(u);

return ;

}

void modify(int u,int l,int r,LL add)

{

if(l<=tr[u].l && tr[u].r<=r)

{

eval(u,add);

return ;

}

pushdown(u);

int mid=(tr[u].l+tr[u].r)>>1;

if(l<=mid) modify(u<<1,l,r,add);

if(r>mid) modify(u<<1|1,l,r,add);

pushup(u);

return ;

}

LL query(int u,int l,int r)

{

if(l<=tr[u].l && tr[u].r<=r) return tr[u].sum;

pushdown(u);

int mid=(tr[u].l+tr[u].r)>>1;

LL res=0;

if(l<=mid) res+=query(u<<1,l,r);

if(r>mid) res+=query(u<<1|1,l,r);

return res;

}

//类lca思想,将树上序列转化为区间序列

void modify_path(int u,int v,LL add){

while(top[u]!=top[v]) //向上爬找到相同重链

{

if(dep[top[u]]<dep[top[v]]) swap(u,v); //注意不是比较u和v的depth

modify(1,dfn[top[u]],dfn[u],add); //dfs序原因,上面节点的dfn必然小于下面节点的dfn

u=fa[top[u]]; //爬到上面一条重链

}

if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);

modify(1,dfn[v],dfn[u],add); //在同一重链中,处理剩余区间

return ;

}

void modify_tree(int u,LL add)

{

modify(1,dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1,add); //由于dfs序的原因,可以利用子树节点个数直接找到区间,注意不是dfn[u+siz[u]-1]

return ;

}

//询问路径的满足交换律的信息

LL query_path(int u,int v)

{

LL res=0;

while(top[u]!=top[v])

{

if(dep[top[u]]<dep[top[v]]) swap(u,v);

res+=query(1,dfn[top[u]],dfn[u]);

u=fa[top[u]];

}

if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);

res+=query(1,dfn[v],dfn[u]);

return res;

}

//询问路径的不满足交换律的信息

Type query_path(int u,int v)

{

vector<pii> qu,qv;

bool swa=false;

while(top[u]!=top[v])

{

if(dep[top[u]]<dep[top[v]]) swap(u,v),swap(qu,qv),swa^=1;

qu.push_back({dfn[top[u]],dfn[u]});

u=fa[top[u]];

}

if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v),swap(qu,qv),swa^=1;

qu.push_back({dfn[v],dfn[u]});

if(swa) swap(qu,qv);

Type res;

res.unit();

for(int i=0;i<qu.size();i++) query(1,qu[i].first,qu[i].second,res,1/*使用线段树上的反向信息*/);

for(int i=qv.size()-1;i>=0;i--) query(1,qv[i].first,qv[i].second,res,0/*使用线段树上的正向信息*/);

return res;

}

LL query_tree(int u)

{

return query(1,dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1);

}

int main()

{

scanf("%d",&n);

for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&w[i]);

for(int i=1;i<n;i++)

{

int u,v;

scanf("%d%d",&u,&v);

add_edge(u,v),add_edge(v,u);

}

//fa[1]=0;//注意初始化fa

dfs1(1);

dfs2(1,1);

build(1,1,n);

scanf("%d",&m);

while(m--)

{

int t,u,v;

LL k;

scanf("%d",&t);

if(t==1)

{

scanf("%d%d%lld",&u,&v,&k);

modify_path(u,v,k);

}

else if(t==2)

{

scanf("%d%lld",&u,&k);

modify_tree(u,k);

}

else if(t==3)

{

scanf("%d%d",&u,&v);

printf("%lld\n",query_path(u,v));

}

else

{

scanf("%d",&u);

printf("%lld\n",query_tree(u));

}

}

return 0;

}

9.3.2.长链剖分

指针空间要给够!!!

类此于重链剖分和树上启发式合并,当前节点继承长儿子的信息,暴力合并短儿子的信息。

长链剖分定义的深度d2:当前节点到以此节点为根的子树中最远的叶子节点的距离+1。定义叶子节点的d2为1。

-

定义

长链剖分定义的深度d2:当前节点到以此节点为根的子树中最远的叶子节点的距离+1。定义叶子节点的d2为1。

根节点定义的深度d1:当前节点到根节点的距离。依题定义根节点的d1为0还是1。

长儿子:其子节点中子树深度最大的子结点。如果有多个子树最大的子结点,取其一。如果没有子节点,就无长儿子。短儿子:剩余的子结点。

从这个结点到长儿子的边为长边。到其他短儿子的边为短边。若干条首尾衔接的长边构成长链。把落单的结点也当作长链。

类似于重链剖分,整棵树就被剖分成若干条长链。优先遍历长儿子,即可保证一条长链是连续遍历的。

图片

橙色代表长儿子,红边代表长边,黄色的框代表长链,圆圈内的数字代表遍历顺序,绿色的数字代表长链剖分定义的深度d2。

![]()

长链剖分

dfs_son:预处理所有节点的长儿子和长链剖分定义的深度d2 。有时根据题目还需要预处理深度d1和子树大小son。

int d2[N],son[N];//长链剖分定义的深度和长儿子

//int d1[N],siz[N];//根节点定义的深度和子树大小

void dfs_son(int u,int fa)

{

//d1[u]=d1[fa]+1;

//siz[u]=1;

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(v==fa) continue;

dfs_son(v,u);

//siz[u]+=siz[v];

if(d2[v]>d2[son[u]]) son[u]=v;

}

d2[u]=d2[son[u]]+1;//此行不能放在循环里面,否则会导致叶子节点的d2为0

return ;

}

性质

-

一个节点到它所在的长链的链底部的路径,为从这个节点到它子树每个子树所有节点的路径中,最长的一条。

-

一个深度为k 的节点向上跳一条短边,子树大小至少增加k+2。

-

证明图片

![]()

-

-

一个节点到根节点的路径,最多经过\(O(\sqrt{n})\)条短边。

-

证明

由性质2:一个深度为k 的节点向上跳一条短边,子树大小至少增加k+2。

那么如果我们跳了x条短边,此时树的大小\(>\sum_{i=1}^xi = \frac{x(x+1)}{2}\)。

故所有一个节点到根的路径,最多经过\(O(\sqrt{n})\)条短边。类似于重链剖分,这个\(O(sqrt(n))\)一般不满

-

9.3.2.1.长链剖分求树上 k 级祖先

在线算法。预处理\(O(N \log N)\),询问\(O(1)\)。

性质:任意一个点的k级祖先所在长链的链长一定大于等于k。

-

证明图片

![]()

-

思路:长链剖分

具体思路:摘取至xht的题解

首先我们进行预处理:

- 对树进行长链剖分,记录每个点所在链的顶点和深度,\(O(n)\)。

- 树上倍增求出每个点的 \(2^n\) 级祖先,\(O(n \log n)\)。

- 对于每条链,如果其长度为 len,那么在顶点处记录顶点向上的 len 个祖先和向下的 len$ \(个链上的儿子,\)O(n)$。

- 对 \(i \in [1, n]\) 求出在二进制下的最高位 \(h_i\),即\(\lfloor \log_2 i \rfloor\),\(O(n)\)。

对于每次询问 x 的 k 级祖先:

- 利用倍增数组先将 x 跳到 x 的 \(2^{h_k}\) 级祖先,设剩下还有 \(k^{\prime}\) 级,显然 \(k^{\prime} < 2^{h_k}\),因此此时 x 所在的长链长度一定 \(\ge 2^{h_k} > k^{\prime}\)。

- 由于长链长度 \(>k^{\prime}\),因此可以先将 x 跳到 x 所在链的顶点,若之后剩下的级数为正,则利用向上的数组求出答案,否则利用向下的数组求出答案。

int n,q,root,res;

LL ans;

int h[N],e[N],ne[N],idx; //已知父亲,建单向边

//长链剖分的变量

int son[N],d2[N]; //d2:长链剖分定义的深度

int top[N];

//k级祖先的变量

int lg2[N],fa[N][21];

vector<int> up[N],down[N];

int d1[N];//d1:根节点定义的深度

void dfs(int u,int p)

{

top[u]=p;

if(u==p) //在顶点处记录顶点向上的len个祖先和向下的len个链上的儿子

{

for(int i=1,v=u;i<=d2[u] && v!=0;i++,v=fa[v][0]) up[u].push_back(v);

for(int i=1,v=u;i<=d2[u] && v!=0;i++,v=son[v]) down[u].push_back(v);

}

if(son[u]) dfs(son[u],p);

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i]) if(e[i]!=son[u]) dfs(e[i],e[i]);

return ;

}

int ask(int u,int k)

{

if(k==0) return u;

u=fa[u][lg2[k]],k-=1<<lg2[k]; //利用倍增数组先跳到u的2_hk级祖先

k-=d1[u]-d1[top[u]],u=top[u]; //再跳到u所在链的顶点

if(k>=0) return up[u][k]; //精准降落

else return down[u][-k];

}

int main()

{

scanf("%d%d",&n,&q);

for(int i=1;i<=n;i++)

{

scanf("%d",&fa[i][0]);

if(fa[i][0]!=0) add(fa[i][0],i);

else root=i;

}

for(int i=2;i<=n;i++) lg2[i]=lg2[i>>1]+1; //预处理lg2:x在二进制下的最高位hx

dfs_son(root);

dfs(root,root);

for(int i=1;i<=q;i++)

{

scanf("%d%d",&x,&k);

printf("%lld\n",ask(x,k));

}

return 0;

}

9.3.2.2.长链优化树形dp\(O(N)\)

适用条件:把维护子树中只与深度有关的信息做到线性的时间复杂度。因为优化的是dp,所以自然是静态离线的。

长链优化树形dp\(O(N)

\)

维护子树中只与深度有关的信息

树上启发式合并\(O(N\log N)\)

维护子树中恒定不变的信息(\(e.g.\)节点的颜色)

-

设计状态转移方程——长链剖分的难点。

长链剖分只能优化形如\(f[u][calc(i)]=f[son][i]+x,(其中i与d2相关)\)的状态转移方程,故设计时应向这个方向设计。同时,为了下面更方便,\(f[son]\)****的第二维应是i,让\(f[u]\)的第二维随\(f[son][i]\)而定。

-

长链剖分dfs_son。

-

dp在维护信息的过程中,先O(1)继承重儿子的信息,再暴力合并其余轻儿子的信息。

-

在dp递归前先申请空间。

指针申请空间——长链剖分的核心操作。

定义指针:

int space[N*2];int *f[N],*tmp=space;f[N][]实际上是使用space[N2]的空间,tmp“引领”f[i][]在space[N2]的地址。space空间开2倍,对于每一条长链申请2倍空间!这样的话指针可以灵活地往左往右移互相不发生冲突。对于每一条新长链申请新空间。当即将递归一条新长链的链顶时,令

tmp+=d2[u],f[u]=tmp,tmp+=d2[u];申请一条长链f[u](由于u是该长链的链顶,故该长链的长度一定是d2[u],需申请2倍空间)的空间(f[u]的地址指向原tmp),然后移动tmp为下次申请空间做准备,此时已申请空间f[u][d2[u]<<1]。当即将递归一个长儿子时,令

f[son[u]]=f[u]+(calc(i)-i);直接在已申请空间的长链上使用空间,根据状态转移方程令f[son[u]]地址指向f[u]+(calc(i)-i),这样可以自然地将长儿子的信息O(1)合并到当前节点。当即将递归其余的短儿子时,其一定是一条新长链的链顶,为每一条新长链申请空间tmp+=d2[v],f[v]=tmp,tmp+=d2[v];。-

图片

下图是对于上图那颗树的“5回溯时”~“6回溯时”时间,操作的顺序。

![]()

可以发现对于每一个长链,其使用的空间是连续的,这样可以自然地将长儿子的信息O(1)合并到当前节点(\(e.g.\)f[2][2]会O(1)继承f[3][1])。对于其余的短儿子,只需暴力合并即可。

-

-

优先遍历长儿子,回溯时自然地继承长儿子的信息。

-

遍历短儿子,暴力合并信息。注意子结点到父节点深度+1。

-

-

上述操作对于优化\(f[u][calc(i)]=\sum f[son][i]\)已经足够。但是对于1.\(f[u][calc(i)]=\sum \{ f[son][i]+x \}\)转移有常量的方程;2.\(f[u][i] \subset f[u][i+1]\);3.询问的是\(f[u][i]\)而不是\(\sum f[u]\),则可以用懒标记维护常数项保证复杂度。

懒标记正确的原因:虽然f[son][j]不能贡献答案到f[u][i](自然也没有f[u][i]+=f[son][j]+x),但是\(f[son][1] \subset f[son][j]\),因此对于每一个son,只需要令tag[u]加一次x即可,不会影响除f[u][0]外其他所有f[u]的正确性。

tag[u]=tag[son]+x;//懒标记(别忘了加上tag[son]),son是所有儿子

f[u][0]=-tag[u];//特判:f[u][0]没有由任何儿子转移而来,且不包含其他f[u],不能加上懒标记

printf("%d\n",f[u][i]+tag[u]);

- 对于树上计数类dp,考虑每次把即将要加入的子树(新)与已加入的子树(旧)计算贡献(这样可以不重不漏地计算答案)。长儿子由于是第一个加入的子树,直接让当前节点继承长儿子信息,无需考虑与其他子树计算贡献。

- 对于询问每个节点,由于长链剖分优化树形dp是静态离线的,所以先将询问放置在各个节点

vector,递归到当前节点并计算完成时回答。否则回溯后信息就会被父节点利用被其他子树覆盖。 - 长链剖分容易维护后缀和,较难维护前缀和。借助后缀和回答区间询问。

void dp(int u,int fa)

{

if(son[u])

{

f[u][0]+=f[u][1]; //在该if末尾加上该代码

}

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

f[u][0]+=f[v][0]; //在该for末尾加上该代码

}

return ;

}

因为每个点仅属于一条长链,短儿子的d2一定小于当前节点的d2合并时长链一定能包含短链,且一条长链只会在链顶位置作为轻儿子暴力合并一次,所以时间复杂度是线性的。

int d2[N],son[N];

//长链剖分的核心:指针申请内存,O(1)继承长儿子信息

int space[N*2]; //空间开2倍,对于每一条长链申请2倍空间!!!

int *f[N],*tmp=space;

int tp;//辅助多测清空

//对于每一条新长链申请空间

void dp(int u,int fa)

{

f[u][0]=a[u];

//优先遍历长儿子,将长儿子的信息O(1)合并到当前节点

if(son[u])

{

f[son[u]]=f[u]+1; //对于一个长儿子,直接在已申请空间的长链上使用空间,根据状态转移方程令f[son[u]]地址指向f[u]+1,这样可以自然地将长儿子的信息O(1)合并到当前节点

dp(son[u],u);

//ans[u]=ans[son[u]]+1; //继承长儿子的答案(注意深度+1)

//tag[u]=tag[son[u]]+x; //懒标记(别忘了加上tag[son[u]])

}

//短儿子暴力合并

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(v==fa || v==son[u]) continue;

tmp+=d2[v],f[v]=tmp,tmp+=d2[v]; //对于其余的短儿子,其一定是一条新长链的链顶,为每一条新长链申请空间

tp+=d2[v]*2;

dp(v,u);

for(int j=0;j<d2[v];j++) //注意是[0,d2[v])

{

f[u][j+1]+=f[v][j]; //注意深度+1

}

//tag[u]+=tag[v]+x;

}

//f[u][0]=-tag[u];//特判:f[u][0]没有由任何儿子转移而来,不能加上懒标记

//printf("%d\n",f[u][i]+tag[u]);

return ;

}

//多测清空

for(int u=1;u<=n;u++) son[u]=0;

for(int i=0;i<=tp+1/*多清空一些总没问题*/;i++) space[i]=0;

tp=0;

tmp=space;

dfs_son(1,-1);

tmp+=d2[1],f[1]=tmp,tmp+=d2[1]; //申请一条长链f[1](由于1是该长链的链顶,故该长链的长度一定是d2[1],需申请2倍空间)的空间(f[1]的地址指向原tmp),然后移动tmp为下次申请空间做准备,此时已申请空间f[1][d2[1]<<1]

tp+=d2[1]*2;

dp(1,-1);

-

vector实现指针

思路仍然是用 vector 存下每个点的信息。不过有几个特殊之处:

- 按深度递增的顺序存储的话,因为合并重儿子信息时要在开头插入元素,效率低下。所以考虑按深度递减的顺序存储信息。

- 合并重儿子信息的时候,直接用 swap 交换而不是复制,在时间和空间上都更优(swap 交换 vector 的时间复杂度是 \(O(1)\) 的)。

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=1e6+10,M=N*2;

int n;

int ans[N];

int h[N],e[M],ne[M],idx;

int son[N],d2[N];

vector<int> f[N];

void dp(int u,int fa)

{

if(son[u])

{

dp(son[u],u);

swap(f[u],f[son[u]]);

f[u].push_back(1);

ans[u]=ans[son[u]];

if(f[u][ans[u]]==1) ans[u]=d2[u];

for(int i=h[u];i!=0;i=ne[i])

{

int v=e[i];

if(v==fa || v==son[u]) continue;

dp(v,u);

for(int i=d2[v]-1;i>=0;i--)

{

int tmp=i+d2[u]-d2[v]-1;

f[u][tmp]+=f[v][i];

if(f[u][tmp]>f[u][ans[u]] || (f[u][tmp]==f[u][ans[u]] && tmp>ans[u])) ans[u]=tmp;

}

}

}

else

{

f[u].push_back(1);

ans[u]=0;

}

return ;

}

int main()

{

scanf("%d",&n);

for(int i=1;i<n;i++)

{

int u,v;

scanf("%d%d",&u,&v);

add(u,v),add(v,u);

}

dfs_son(1,-1);

dp(1,-1);

for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d\n",d2[i]-ans[i]);

return 0;

}

9.4.虚树\(O(cnt_{key}\log cnt_{key}+ F(cnt_{key}))\)

适用条件:q组询问,每组询问给定若干个关键点。答案只与关键点及其到根节点之间的链有关,其他节点和边的信息可以且能迅速合并到那些链。“\(cnt_{key} ≤\)”。

建立虚树的时间复杂度:\(O(cnt_{key}\log cnt_{key})\)。虚树的大小:\(O(cnt_{key})\)。

\(O(q*F(N))→O(cnt_{key}\log cnt_{key}+ F(cnt_{key}))\)。

-

思考对于一次询问正常的树怎么\(O(F(N))\)解决。

-

dfs预处理dfs序、LCA。步骤4的合并信息有时可以在这里直接\(O(N)\)预处理。

-

对于每一组询问,标记关键点并建立虚树。建立虚树的时间复杂度是\(O(cnt_{key}\log cnt_{key})\)。注意从此开始要保证复杂度与关键点(而不是N)相关,尤其注意初始化的复杂度要与关键点(而不是N)相关。

虚树=关键点+任意两个关键点的LCA。

前置知识:《图论8.4.拓展应用1.点集LCA》。

-

思考对于虚树上的一条边,怎么将其对应的原树上的链上的所有点及其其他子树的信息合并。

-

根据步骤1,在虚树上解决问题。

int n,m,q;

int h[N],e[M],ne[M],idx; //原树

int dfn[N],num; //dfs序

int fa[N][19],dep[N];

vector<int> key;

bool is_key[N];

//int st[N],top; //用单调栈来维护一条虚树上的链

int hc[N],ec[M],nc[M],cidx; //虚树

bool cmp(int x,int y)

{

return dfn[x]<dfn[y];

}

//建立虚树方法一:二次排序+LCA连边

int build()

{

sort(key.begin(),key.end(),cmp);

int backup=key.size();

for(int i=1;i<backup;i++) key.push_back(lca(key[i-1],key[i]));

sort(key.begin(),key.end(),cmp);

key.erase(unique(key.begin(),key.end()),key.end());

for(auto u : key) hc[u]=0;//在build()函数中要清空虚树的邻接表

for(int i=1;i<key.size();i++) cadd(lca(key[i-1],key[i]),key[i]);

return key[0];

}

/*建立虚树方法二:单调栈

//用单调栈来维护一条虚树上的链

//在build()函数中要清空虚树的邻接表

int build()

{

top=0;

//将关键点按照dfs序排序

sort(key.begin(),key.end(),cmp);

//先将1号节点入栈,清空1号节点的邻接表

hc[1]=0;

st[++top]=1;

for(auto u : key)

{

if(u==1) continue; //不要重复添加1号节点

//先添加LCA。要保证虚树中任意2个节点的LCA也在虚树中

int p=lca(u,st[top]);

if(p!=st[top]) //如果LCA和栈顶元素不同,则说明当前节点不再当前栈所存的链上

{

while(dfn[st[top-1]]>dfn[p]) //当次大节点的dfs序大于lca的dfs序时

{

cadd(st[top-1],st[top]);

top--;

}

if(st[top-1]==p) //如果此时次大节点是LCA

{

cadd(st[top-1],st[top]);

top--;

}

else //否则说明LCA从来没有入过栈

{

hc[p]=0; //清空即将入栈的LCA的邻接表

cadd(p,st[top]); //注意此时st[top]的连边

top--;

st[++top]=p;

}

}

//再添加点u

hc[u]=0; //清空即将入栈的点u的邻接表

st[++top]=u;

}

//对剩余的最后一条的链进行连边

while(top-1)

{

cadd(st[top-1],st[top]);

top--;

}

return 1;

}

*/

scanf("%d",&n);

for(int i=1;i<n;i++)

{

int u,v;

scanf("%d%d",&u,&v);

add(u,v),add(v,u);

}

dep[1]=1;

dfs(1); //dfs预处理dfs序、LCA。步骤4的合并信息有时可以在这里直接O(N)预处理

scanf("%d",&q);

while(q--)

{

//注意初始化的复杂度要与关键点(而不是N)相关

//在build()函数中再清空虚树的邻接表

cidx=0;

for(auto u : key)

{

is_key[u]=false;

ans[u]=0;

}

key.clear();

scanf("%d",&m);

for(int i=1;i<=m;i++)

{

int k;

scanf("%d",&k);

key.push_back(k);

is_key[k]=true;

}

int vr=build();//返回虚树的根节点

//根据步骤1,接下来在虚树上解决问题

}

9.5.Link-Cut-Tree

动态树问题:

维护一个森林,支持删除某条边,加入某条边,并保证加边,删边后仍是!!森林!!。我们要维护该森林的一些信息。

一般的操作有两点连通性, 两点路径权值和, 连接两点 和 切断某条边、修改信息 等

LCT 则是用多个** Splay** 来维护 多个实链,Splay 的特性就使得我们可以进行 树的合并、分割 操作。LCT 基本能代替树链剖分,LCT处理一次询问的时间复杂度为$ O(logn)$,但是常数大。

实边和虚边可以任意选择,一个点与他的儿子最多只有1条实边。只要有边,儿子都会储存父亲的信息,但父亲只会储存实边的儿子的信息。

辅助树splay

- 辅助树 由多棵 Splay 组成,每棵 Splay 维护原树中的 一条路径,且 中序遍历 这棵 Splay 得到的点序列,从前到后对应原树“从上到下”的一条路径。原树 每个节点与 辅助树 的 Splay 节点一一对应。

- 对于每一条实边路径,我们用一个splay维护,splay的中序遍历(而不是左右儿子)就是原树的路径。

- 对于每一条虚边路径,各棵 Splay 之间并不是独立的:每棵 Splay 的根节点的父亲节点本应是空,但在 LCT 中每棵 Splay 的根节点的父亲节点指向原树中这条链的父亲节点(即链最顶端的点的父亲节点)。这类父亲链接与通常 Splay 的父亲链接区别在于儿子认父亲,而父亲不认儿子,对应原树的一条虚边。因此,每个连通块恰好有一个点的父亲节点为空。

辅助树和原树的关系

-

原树 中的 实链 在 辅助树 中都在同一颗 Splay 里。

-

原树 中的 虚链 : 在 辅助树 中,子节点 所在 Splay 的 Father 指向 父节点,但是 父节点 的 两个儿子 都不指向 子节点。

-

原树的 Father 指向不等于 辅助树的 Father 指向。

-

辅助树 是可以在满足 辅助树、Splay 的性质下任意换根的。

-

虚实链变换 可以轻松在 辅助树 上完成,这也就是实现了 动态维护树链剖分。

make_root()不会影响整颗树的拓扑结构。

一个小技巧:把带权的边拆成点,这样LCT也能解决带边权的问题。

#u #u (0)

| |

|w -> #i+n (w)

| |

#v #v (0)

#define ls tr[u].kid[0]

#define rs tr[u].kid[1]

int n,m;

struct Tree

{

int kid[2],p;

int key,sum;

int rev;

}tr[N];

void eval(int u)

{

swap(ls,rs);

tr[u].rev^=1;

return ;

}

void pushup(int u)

{

tr[u].sum=tr[ls].sum^tr[u].key^tr[rs].sum;

return ;

}

void pushdown(int u)

{

if(tr[u].rev==1)

{

eval(ls);

eval(rs);

tr[u].rev=0;

}

return ;

}

bool is_root(int u)

{

return tr[tr[u].p].kid[0]!=u && tr[tr[u].p].kid[1]!=u;

}

int dir(int u)

{

return tr[tr[u].p].kid[1]==u;

}

void rotate(int u)

{

int y=tr[u].p,z=tr[y].p;

int tu=dir(u),ty=dir(y);

if(!is_root(y)) tr[z].kid[ty]=u; //注意这里的特判,否则会多连一条实边

tr[u].p=z;

tr[y].kid[tu]=tr[u].kid[tu^1],tr[tr[u].kid[tu^1]].p=y;

tr[u].kid[tu^1]=y,tr[y].p=u;

pushup(y); //别忘了这里

pushup(u);

return ;

}

void splay(int u)

{

//先自上而下pushdown

int top=0,st[N];

for(int i=u;;i=tr[i].p)

{

st[++top]=i;

if(is_root(i)) break;

}

while(top) pushdown(st[top--]);

while(!is_root(u))

{

int y=tr[u].p;

if(!is_root(y))

if(dir(u)^dir(y)) rotate(u);

else rotate(y);

rotate(u);

}

return ;

}

void access(int u) //建立一条从原根到u的实边路径,同时将u变成splay的根节点,并且将u与u的子节点的边变为虚边

{

int backup=u;

for(int i=0;u!=0;i=u,u=tr[u].p) //i从0开始:将u与u的子节点的边变为虚边

{

splay(u);

tr[u].kid[1]=i;

pushup(u); //别忘了这里

}

splay(backup);

return ;

}

void make_root(int u) //将u变成原树的根节点,同时access函数将u变成splay的根节点

{

access(u);

eval(u);

return ;

}

int find_root(int u) //找到u所在原树的根节点, 再将原树的根节点旋转到splay的根节点,并将u到根节点的路径变为实边

{

access(u);

//access后u是splay的根节点,找原树的根一直往左儿子找即可

while(tr[u].kid[0]!=0)

{

pushdown(u); //别忘了这里

u=tr[u].kid[0];

}

splay(u);

return u;

}

void split(int u,int v) //给u和v之间的路径建立一个splay,原树的根是u,splay的根是v

{

make_root(u);

access(v);

return ;

}

void link(int u,int v) //如果u和v不连通,则加入一条u和v的虚边,v是u的父节点

{

make_root(u);

if(find_root(v)!=u) tr[u].p=v;

return ;

}

void cut(int u,int v) //如果u和v之间存在边,则删除该边

{

make_root(u);

if(find_root(v)==u/*要把u到v变为实边路径*/ && tr[v].p==u && tr[v].kid[0]==0) //???

{

tr[u].kid[1]=tr[v].p=0;

pushup(u); //别忘了这里

}

return ;

}

int main()

{

scanf("%d%d",&n,&m);

for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&tr[i].key);

while(m--)

{

int op,x,y,w;

scanf("%d",&op);

if(op==0)

{

scanf("%d%d",&x,&y);

split(x,y);

printf("%d\n",tr[y].sum);

}

else if(op==1)

{

scanf("%d%d",&x,&y);

link(x,y);

}

else if(op==2)

{

scanf("%d%d",&x,&y);

cut(x,y);

}

else

{

scanf("%d%d",&x,&w);

splay(x);

tr[x].key=w;

pushup(x);

}

}

return 0;

}

9.6.树形dp

《动态规划3.树形dp》

9.7.树上启发式合并

10.DLX

10.1.十字链表

数据结构

int idx;

int u[N],d[N],l[N],r[N];//十字链表。编号为i的点的上、下、左、右的点的编号

int row[N],col[N];//编号为i的点的行和列

int s[N];//第i列有多少个1

精确覆盖与重复覆盖的共同函数

-

初始化表头

init()![]()

-

逐行插入1

add(双指针hh、tt,插入1的所在的行、列)![]()

-

主函数

- 十字链表初始化表头。

- 根据题目条件逐行插入“1”。

//十字链表初始化表头

void init()

{

for(int i=0;i<=m;i++)

{

l[i]=i-1,r[i]=i+1;

u[i]=d[i]=i;

s[i]=0;//多组测试数据

}

l[0]=m,r[m]=0;

idx=m+1;

return ;

}

//插入十字链表

void add(int &hh,int &tt,int x,int y)

{

row[idx]=x,col[idx]=y,s[y]++;

u[idx]=y,d[idx]=d[y],u[d[y]]=idx,d[y]=idx;

r[hh]=idx,l[tt]=idx,r[idx]=tt,l[idx]=hh;

tt=idx; //不要忘记这里

idx++;

return ;

}

scanf("%d%d",&n,&m);

init();

for(int i=1;i<=n;i++)//逐行插入1

{

int hh=idx,tt=idx;

for(int j=1;j<=m;j++)

{

int x;

scanf("%d",&x);

if(x==1) add(hh,tt,i,j);

}

}

删除remove()+恢复resume()的图解

-

图解

注意恢复和删除要对称。

注意从l/r/u/d[p]循环删除时要先删除p(因为终止条件是i!=p)。

删除只是把指针指向别的地方,并没有删除这个节点本身,因此可以恢复。

![]()

10.2.精确覆盖问题

瓶颈:必须是稀疏矩阵。

ans的储存使用栈。int ans[N],aidx;

删除(或恢复)removee(删除的列的哨兵(也就是第p列中的p))

下面以删除为例:

传入的是哨兵removee(删除的列的哨兵(也就是第p列中的p))。

- 删除p所在的列(此列已被覆盖,无需再考虑):直接在表头删除。

- 删除p这一列所有含1的行(此行已经选过了,或者它不能再选了(再选会导致某一列被覆盖多次)):在链表里删除。

//删除p所在的列及p这一列所有含1的行,排除不可能答案剪枝

//从l/r/u/d[p]循环删除时要先删除p(因为终止条件是i!=p)

//删除只是把指针指向别的地方,并没有删除这个节点本身,因此可以恢复

void removee(int p)//传入的是列的表头(也就是第p列中的p )

{

//删除p所在的列直接在表头删除

r[l[p]]=r[p],l[r[p]]=l[p];

//删除p所在的行在链表里删除

for(int i=d[p];i!=p;i=d[i]/*这里及下文极容易误写成i=d[p],要小心!!!*/)

for(int j=r[i];j!=i;j=r[j])

{

s[col[j]]--;

u[d[j]]=u[j],d[u[j]]=d[j];

}

return ;

}

//恢复和删除要对称

void resume(int p)

{

for(int i=u[p];i!=p;i=u[i])

for(int j=l[i];j!=i;j=l[j])

{

u[d[j]]=j,d[u[j]]=j;

s[col[j]]++;

}

r[l[p]]=p,l[r[p]]=p;

return ;

}

深搜dfs()

爆搜,直至存储1的十字链表已经没有1了,成功返回。

- 选择1的个数最少的列,记为p。优先搜索分枝少的节点的剪枝。

- 先删除p这一列(此列已被覆盖,无需再考虑)。排除不可能答案剪枝。

- 枚举选出行q。将选择的行q记入答案,删除行q上所有含1的列(此列已被覆盖,无需再考虑),继续向下递归。回溯时恢复。若没有可以选择的行则失败返回。

删除列removee(删除的列)时,会把p这一列所有含1的行删除(此行已经选过了,或者它不能再选了(再选会导致某一列被覆盖多次))。

bool dfs()

{

if(r[0]==0) return true; //存储1的十字链表已经没有1了

//选择1的个数最少的列,记为p

int p=r[0];

for(int i=r[0];i!=0;i=r[i]) if(s[i]<s[p]) p=i;

//先删除p

removee(p);

//枚举选出行q

for(int i=d[p];i!=p;i=d[i])

{

ans[++aidx]=row[i];

for(int j=r[i];j!=i;j=r[j]) removee(col[j]);

if(dfs()) return true;

for(int j=l[i];j!=i;j=l[j]) resume(col[j]);

aidx--;

}

resume(p);

return false;

}

if(dfs())

{

for(int i=1;i<=aidx;i++) printf("%d ",ans[i]);

puts("");

}

else puts("No Solution!");

建模应用

“恰好”,“不重不漏”。

原问题的方案\(\Leftrightarrow\)精确覆盖问题的方案

行表示决策,列表示“恰好”限制。

一般来说有三条核心思路建模:

- 行表示决策,每行(决策)对应着一个这一行所有含1的列的集合(“恰好”限制),也就对应着选 / 不选;

- 列表示限制,因为第 \(i\) 列对应着某个条件 \(P_i\)。限制条件应抓住“1”这个关键字眼,它正好对应着精确覆盖问题中每一列恰好被某一行覆盖一次。

- “1”:选择这一行代表选择这一个决策,会对这一行所有含1的列都产生影响。每一列只能被覆盖“1”次。

10.3.重复覆盖问题

由于重复覆盖较精确覆盖缺少了许多排除不可能答案剪枝,因此使用IDA*优化。

瓶颈:答案(选择的行数)不能太大,因为IDA*递归的层数不能太多。

ans的储存靠IDA*中的当前深度。

初始化表头init()

需要额外记录哨兵所在的列,删除和恢复的时候要用。col[i]=i;

估价函数h()

- 遍历当前所有还没有被覆盖的列。

- 对于每一列,把能覆盖这一列的所有行全部选上,但是只当作选择了 1 行。

这样一来,不仅比最优解多选了一些行,还计算了比最优解更小不超过最优解的代价,满足估价函数≤最优解。

bool vis[M];//vis[col]:第col列有没有被覆盖

int h()

{

int res=0;

memset(vis,0,sizeof vis);

for(int i=r[0];i!=0;i=r[i])

{

if(vis[col[i]]) continue;

vis[col[i]]=true;

res++;

for(int j=d[i];j!=i;j=d[j])

for(int k=r[j];k!=j;k=r[k])

vis[col[k]]=true;

}

return res;

}

删除(或恢复)removee(点的编号)

下面以删除为例:

传入的是点的编号removee(点的编号)。

只需删除这一列:把这一列所有点的左右关系改变就行(之后无论是从表头枚举还是遍历一行中含1的列都不会再考虑这一列了,此列已被覆盖,无需再考虑),不涉及行的删除(因为可以重复覆盖)。

注意这里不可以改变传入的点的编号的左右关系,因为在IDA*中是遍历一行中含1的列,一个一个删除左右关系。倘若改变了p的左右关系,就没有办法遍历这一行了。而且少改变这一左右关系不会影响答案。

void removee(int p)//这里传入的是十字链表中任意一点的编号

{

//重复覆盖问题:对于一列中的所有点都要改变左右关系,且不涉及行的删除

//注意这里不可以改变p的左右关系,因为在IDA*中是遍历一行中含1的列,一个一个删除左右关系。倘若改变了p的左右关系,就没有办法遍历这一行了。而且少改变这一左右关系不会影响答案

for(int i=d[p];i!=p;i=d[i])

{

r[l[i]]=r[i];

l[r[i]]=l[i];

}

return ;

}

void resume(int p)//恢复和删除要对称

{

for(int i=u[p];i!=p;i=u[i])

{

r[l[i]]=i;

l[r[i]]=i;

}

return ;

}

迭代加深IDA_star()

迭代加深,直至存储1的十字链表已经没有1了,成功返回。

- 若估价函数h()+当前深度k>规定深度,失败返回。

- 选择1的个数最少的列,记为p。优先搜索分枝少的节点的剪枝。

- 枚举选出行q。将选择的行q记入答案,删除列p和行q上所有含1的列(此列已被覆盖,无需再考虑),继续向下递归。回溯时恢复。若没有可以选择的行则失败返回。

删除列removee(点的编号)时,传入的是点的编号,只把这一列所有点的左右关系改变就行(之后无论是从表头枚举还是遍历一行中含1的列都不会再考虑这一列了,此列已被覆盖,无需再考虑),不涉及行的删除(因为可以重复覆盖)。

bool IDA_star(int k,int depth)

{

if(k+h()>depth) return false;

if(r[0]==0) return true;

int p=r[0];

for(int i=r[0];i!=0;i=r[i]) if(s[i]<s[p]) p=i;

for(int i=d[p];i!=p;i=d[i])

{

ans[k]=row[i];

removee(i);

for(int j=r[i];j!=i;j=r[j]) removee(j);

if(IDA_star(k+1,depth)) return true;

for(int j=l[i];j!=i;j=l[j]) resume(j);

resume(i);

}

return false;

}

//注意这里的depth

int depth=0;

while(!IDA_star(0,depth)) depth++;

printf("%d\n",depth);

for(int i=0;i<depth;i++) printf("%d ",ans[i]); //注意这里不取等号

建模应用

“至少选出多少个……才能满足”。

原问题的方案\(\Leftrightarrow\)精确覆盖问题的方案

行表示决策,列表示“至少……满足”限制。

- 行表示决策,每行(决策)对应着一个这一行所有含1的列的集合(“至少……满足”限制),也就对应着选 / 不选;

- 列表示限制,因为第 \(i\) 列对应着某个条件 \(P_i\)。

- “覆盖”:限制条件不用再抓住“1”的要素,只需要抓住“覆盖”要素。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号