做cangqiong的疑问3

前端明明是用DTO作为对象传的,而且controller层也是用dto接收,为什么到了service层就换成实体类,然后把dto内容拷贝给实体类。

在前端开发中,使用 DTO(Data Transfer Object,数据传输对象)作为前后端交互的载体,而在 Service 层将其转换为实体类(Entity),并通过属性拷贝(如示例中的 BeanUtils.copyProperties)实现数据过渡,这是分层架构设计中的常见实践。这种设计主要有以下核心原因:

一、分层架构的解耦需求

1. 职责分离:每层有专属的数据模型

- Controller 层(前端交互):使用 DTO 仅承载「当前接口需要的数据」,避免暴露无关的业务属性(如数据库主键、创建时间、敏感字段等)。

例如:前端注册时只需传用户名、密码,DTO 中无需包含createTime、status等后台处理的字段。 - Service 层(业务逻辑):使用实体类(Entity),直接映射数据库表结构,包含 ORM 注解(如 JPA 的

@Entity、@Table)、业务逻辑相关字段(如status表示账户状态)和持久化配置。

实体类是业务逻辑和数据存储的桥梁,与数据库操作(如 MyBatis、JPA)强绑定。

2. 避免层间直接依赖

- 若 Controller 直接传入实体类,当实体类变更(如新增字段、修改注解)时,会影响所有调用方(包括前端),破坏分层隔离。

- DTO 作为「契约层」,仅定义当前接口的数据格式,Service 层可自主决定如何将 DTO 转换为实体类(如补充默认值、安全过滤),不依赖外部输入的完整性。

二、数据安全与过滤

1. 防止恶意数据注入

- 若直接将前端 DTO 映射到实体类(尤其是使用自动化工具如 MapStruct 全量映射),可能导致「批量赋值攻击」。

例如:前端在 DTO 中添加isAdmin=true字段,若实体类包含该属性且未做过滤,可能被恶意篡改权限。 - 通过 DTO→实体类的手动/选择性拷贝(如示例中只拷贝必要字段,其他字段设置默认值或安全值),可严格控制允许修改的属性。

2. 隐藏敏感信息

- 实体类可能包含敏感字段(如密码明文、内部状态码),但 DTO 需根据前端需求剔除这些信息。

例如:注册时前端无需知道status字段的含义(示例中默认设为ENABLE),Service 层自行处理逻辑。

三、业务逻辑与数据处理的封装

1. 在 Service 层补充缺失信息

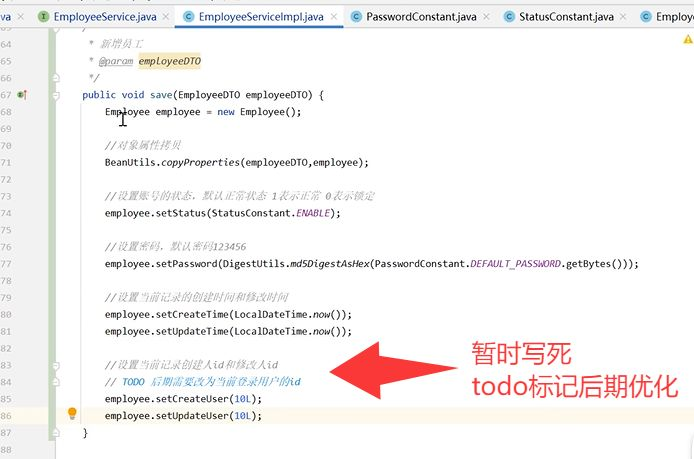

- DTO 通常只包含「用户输入的数据」,而实体类需要完整的业务上下文信息(如示例中:

- 自动生成

createTime、updateTime - 加密密码(

DigestUtils.md5DigestAsHex) - 设置创建人 ID(

10L,后续优化为当前登录用户)

这些信息无法由前端提供,必须在 Service 层通过实体类处理。

- 自动生成

2. 应用业务规则与默认值

- 实体类的字段可能包含业务约束(如

status只能是ENABLE或DISABLE),DTO 无法强制这些规则。

Service 层在转换时可校验并设置合法值,确保数据进入持久层前符合业务规范。

四、技术实现:ORM 框架与对象映射

1. 实体类与数据库的强绑定

- 实体类通常带有 ORM 注解(如

@Column、@Transient),直接对应数据库表的字段、类型、约束。

DTO 不需要这些注解,仅作为数据传输的「纯数据容器」,减轻前端对后端技术栈的依赖。

2. 灵活处理对象映射

- 通过手动拷贝(如示例中的

BeanUtils.copyProperties)或工具(如 MapStruct、Dozer),可精确控制字段映射关系:- 排除不需要复制的字段(如

id、createTime等自动生成的字段) - 处理字段名不一致的情况(如 DTO 中

userName→ 实体类username) - 类型转换(如字符串日期转为

LocalDateTime)。

- 排除不需要复制的字段(如

五、长期维护与扩展性

1. 版本兼容与迭代独立

- 当需求变更时:

- 前端新增字段:只需修改 DTO,不影响实体类和数据库(如临时增加前端展示用的

displayName字段,不强制写入数据库)。 - 数据库新增字段:只需修改实体类和 SQL,无需调整所有 DTO(如历史数据迁移时新增

lastLoginTime字段)。

- 前端新增字段:只需修改 DTO,不影响实体类和数据库(如临时增加前端展示用的

- 分离设计使 DTO 和实体类的演进互不阻塞,降低重构成本。

2. 支持多端场景

- 同一实体类可能对应多个前端场景(如 Web、App、第三方接口),不同端需要的 DTO 可能差异很大(如字段精简、格式转换)。

通过 DTO 层,Service 层可为每个端提供专属的数据结构,避免实体类被特定端的需求污染。

总结:为什么必须「DTO→实体类」转换?

| 分层目标 | DTO(前端交互) | 实体类(业务/持久化) |

|---|---|---|

| 职责 | 仅传输当前接口所需数据 | 映射数据库表,承载业务逻辑和持久化规则 |

| 安全性 | 过滤敏感字段,防止恶意注入 | 允许包含内部逻辑字段(如状态、权限标记) |

| 灵活性 | 独立于后端技术栈,随前端需求变化 | 绑定 ORM 框架,随数据库结构变化 |

| 核心价值 | 解耦前后端,控制数据输入范围 | 解耦业务逻辑与数据存储,便于持久化管理 |

通过这种分层转换,系统实现了「输入控制→业务处理→数据存储」的清晰流程,既保障了安全性,又提高了代码的可维护性和扩展性。示例代码中的 BeanUtils.copyProperties 仅是最简单的实现,在实际项目中,往往会结合手动赋值(如设置默认值、加密逻辑)和选择性映射(排除危险字段),形成更健壮的对象转换机制。

在前端开发中,使用 DTO(Data Transfer Object,数据传输对象)作为前后端交互的载体,而在 Service 层将其转换为实体类(Entity),并通过属性拷贝(如示例中的 BeanUtils.copyProperties)实现数据过渡,这是分层架构设计中的常见实践。这种设计主要有以下核心原因:

一、分层架构的解耦需求

1. 职责分离:每层有专属的数据模型

- Controller 层(前端交互):使用 DTO 仅承载「当前接口需要的数据」,避免暴露无关的业务属性(如数据库主键、创建时间、敏感字段等)。

例如:前端注册时只需传用户名、密码,DTO 中无需包含createTime、status等后台处理的字段。 - Service 层(业务逻辑):使用实体类(Entity),直接映射数据库表结构,包含 ORM 注解(如 JPA 的

@Entity、@Table)、业务逻辑相关字段(如status表示账户状态)和持久化配置。

实体类是业务逻辑和数据存储的桥梁,与数据库操作(如 MyBatis、JPA)强绑定。

2. 避免层间直接依赖

- 若 Controller 直接传入实体类,当实体类变更(如新增字段、修改注解)时,会影响所有调用方(包括前端),破坏分层隔离。

- DTO 作为「契约层」,仅定义当前接口的数据格式,Service 层可自主决定如何将 DTO 转换为实体类(如补充默认值、安全过滤),不依赖外部输入的完整性。

二、数据安全与过滤

1. 防止恶意数据注入

- 若直接将前端 DTO 映射到实体类(尤其是使用自动化工具如 MapStruct 全量映射),可能导致「批量赋值攻击」。

例如:前端在 DTO 中添加isAdmin=true字段,若实体类包含该属性且未做过滤,可能被恶意篡改权限。 - 通过 DTO→实体类的手动/选择性拷贝(如示例中只拷贝必要字段,其他字段设置默认值或安全值),可严格控制允许修改的属性。

2. 隐藏敏感信息

- 实体类可能包含敏感字段(如密码明文、内部状态码),但 DTO 需根据前端需求剔除这些信息。

例如:注册时前端无需知道status字段的含义(示例中默认设为ENABLE),Service 层自行处理逻辑。

三、业务逻辑与数据处理的封装

1. 在 Service 层补充缺失信息

- DTO 通常只包含「用户输入的数据」,而实体类需要完整的业务上下文信息(如示例中:

- 自动生成

createTime、updateTime - 加密密码(

DigestUtils.md5DigestAsHex) - 设置创建人 ID(

10L,后续优化为当前登录用户)

这些信息无法由前端提供,必须在 Service 层通过实体类处理。

- 自动生成

2. 应用业务规则与默认值

- 实体类的字段可能包含业务约束(如

status只能是ENABLE或DISABLE),DTO 无法强制这些规则。

Service 层在转换时可校验并设置合法值,确保数据进入持久层前符合业务规范。

四、技术实现:ORM 框架与对象映射

1. 实体类与数据库的强绑定

- 实体类通常带有 ORM 注解(如

@Column、@Transient),直接对应数据库表的字段、类型、约束。

DTO 不需要这些注解,仅作为数据传输的「纯数据容器」,减轻前端对后端技术栈的依赖。

2. 灵活处理对象映射

- 通过手动拷贝(如示例中的

BeanUtils.copyProperties)或工具(如 MapStruct、Dozer),可精确控制字段映射关系:- 排除不需要复制的字段(如

id、createTime等自动生成的字段) - 处理字段名不一致的情况(如 DTO 中

userName→ 实体类username) - 类型转换(如字符串日期转为

LocalDateTime)。

- 排除不需要复制的字段(如

五、长期维护与扩展性

1. 版本兼容与迭代独立

- 当需求变更时:

- 前端新增字段:只需修改 DTO,不影响实体类和数据库(如临时增加前端展示用的

displayName字段,不强制写入数据库)。 - 数据库新增字段:只需修改实体类和 SQL,无需调整所有 DTO(如历史数据迁移时新增

lastLoginTime字段)。

- 前端新增字段:只需修改 DTO,不影响实体类和数据库(如临时增加前端展示用的

- 分离设计使 DTO 和实体类的演进互不阻塞,降低重构成本。

2. 支持多端场景

- 同一实体类可能对应多个前端场景(如 Web、App、第三方接口),不同端需要的 DTO 可能差异很大(如字段精简、格式转换)。

通过 DTO 层,Service 层可为每个端提供专属的数据结构,避免实体类被特定端的需求污染。

总结:为什么必须「DTO→实体类」转换?

| 分层目标 | DTO(前端交互) | 实体类(业务/持久化) |

|---|---|---|

| 职责 | 仅传输当前接口所需数据 | 映射数据库表,承载业务逻辑和持久化规则 |

| 安全性 | 过滤敏感字段,防止恶意注入 | 允许包含内部逻辑字段(如状态、权限标记) |

| 灵活性 | 独立于后端技术栈,随前端需求变化 | 绑定 ORM 框架,随数据库结构变化 |

| 核心价值 | 解耦前后端,控制数据输入范围 | 解耦业务逻辑与数据存储,便于持久化管理 |

通过这种分层转换,系统实现了「输入控制→业务处理→数据存储」的清晰流程,既保障了安全性,又提高了代码的可维护性和扩展性。示例代码中的 BeanUtils.copyProperties 仅是最简单的实现,在实际项目中,往往会结合手动赋值(如设置默认值、加密逻辑)和选择性映射(排除危险字段),形成更健壮的对象转换机制。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号