差分约束系统与图论的联系(最短路SPFA算法)

@

差分约束系统

1.何为差分约束系统?

如果一个系统由n个变量和m个约束条件组成,约束条件形如

\(x_i\) - \(x_j\) <= k(i,j∈[1,n]),则成为差分约束系统。

例如:

\(x_1\)-\(x_3\) <= 5

\(x_1\)-\(x_2\) <= 2

\(x_2\)-\(x_3\) <= 1

2.差分约束系统求解

以上式差分约束系统为例,若想求\(x_1\)到\(x_3\)的最小值,我们可以由第一个约束条件看出\(x_1\) - \(x_3\)的最大值是5,但通过把第二个与第三个不等式相加,我们可以得到:\(x_1\) - \(x_3\) <= 3,最后我们验证3才是最优解。

现在我们把约束条件\(x_i\) - \(x_j\) <= k移项,可得:\(x_i\) <= \(x_j\) + k,并设\(x_1\) = 0再模拟上述过程,我们发现,当且仅当\(x_i\) <= \(x_j\) + k时,\(x_i\)的值被改变成了\(x_j\) + k,学习过最短路径的hxd相信已经发现了其中的奥秘。

在SPFA,dijkstra等最短路算法中,当\(x_i\) <= \(x_j\) + k时,我们进行两点之间的松弛操作,即更新源点到点\(x_i\)的最短路径为\(x_j\) + k。

3.差分约束系统与最短路

差分约束系统的解法用到了单源最短路径问题中的三角形不等式。对有向图中的一条边<u,v>来说,都有\(dis[v]≤dis[u]+len[u][v]\),其中\(dis[u]\)表示源点到u结点的最短路径,v结点同理。\(len[u][v]\)表示,u与v的边的长度。

三角不等式是显然的,从源点到顶点v的最短路径长度小于等于从源点到顶点 u的最短路径长度加上边 <u,v> 的长度值。

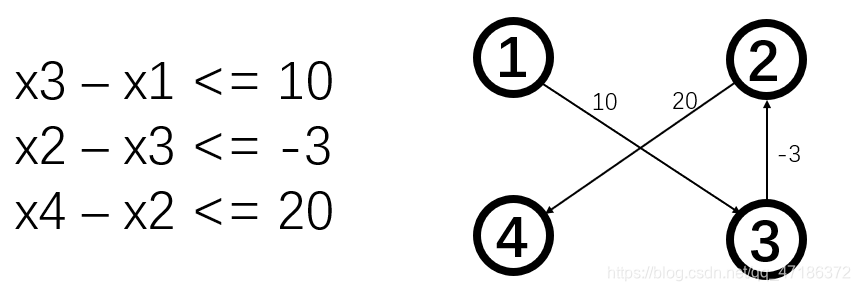

4.与有向图结合的例子

将左侧的不等式转化为有向图可得右图。若求解 \(x_1 - x_4\)的最大值只需求解顶点\(x_1\) 到顶点 \(x_4\)的最短路径即可。显然看出所求解为27,我们再将三个不等式相加,可以得到\(x_1 - x_4 <= 27\),即验证了结论。

最短路算法SPFA

1.引入SPFA的意义

差分约束系统经常与最短路联系起来,与平时我们做的最短路不同的是。差分约束系统总是与带负权的最短路联系在一起,而dijkstra算法却没有办法解决带负权的最短路问题,这时SPFA就可以提供解决单源含负权最短路问题的思路,而且可以判断是否含有负环。

2.SPFA算法思想

SPFA与BFS的写法很类似,同样都需要一个队列。

①我们设数组d来表示最短路的值,\(d[u]\)表示源点到结点u的最短路径的长度。最开始,我们将源点s加入队列中,并设\(d[s] = 0\),其他点设为INF。

②当队列不空时,我们进行循环,每次循环将队首元素取出,取出的结点设为u,并访问与u结点相连的所有结点,若存在边<u,v>且v结点不在队列中,我们就将v结点加入队列中,并对v结点做松弛操作。即如果\(d[v] > d[u]+<u,v>\),就令\(d[v] = d[u] + <u,v>\)重复以上过程直至循环结束(即队列空)。

③SPFA算法结果:在循环过程中,如果一个结点进入队列的次数超过了结点个数N,则证明含有负环。若不存在负环,将\(d[u]\)输出就可以求得源点s到结点u的最短路的长度。

3.SPFA算法复杂度

SPFA的复杂度大约是O(kE),k是每个点的平均进队次数(一般的,k是一个常数,一般在1~2之间)。

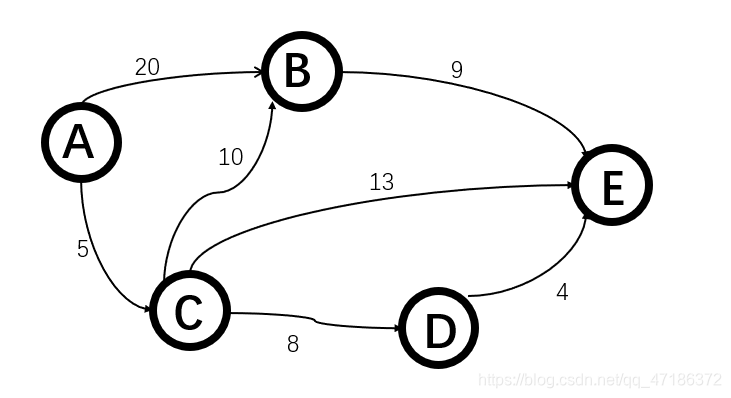

4.例子

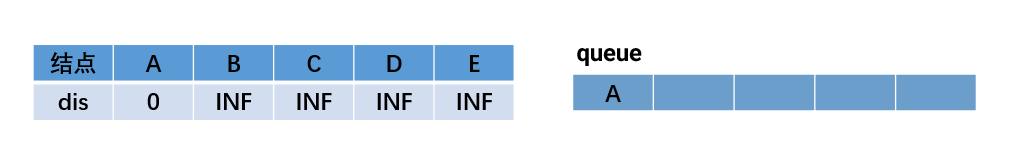

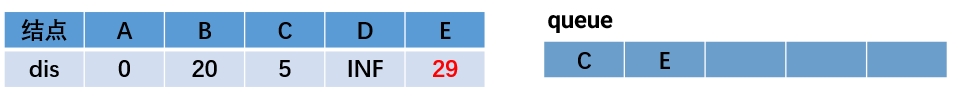

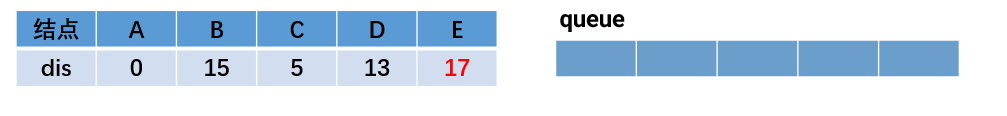

①我们设A为起点,初始化得

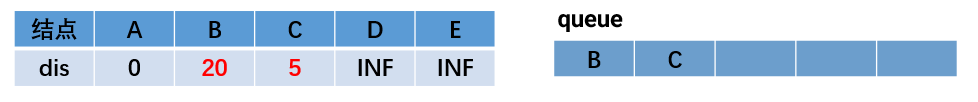

②与A相邻的结点有B、C,我们按算法的思想将dis与queue更新得:

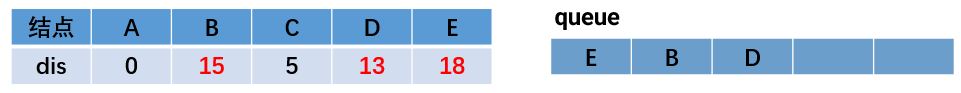

③取出队首B,重复过程:

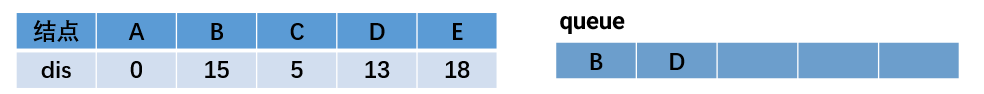

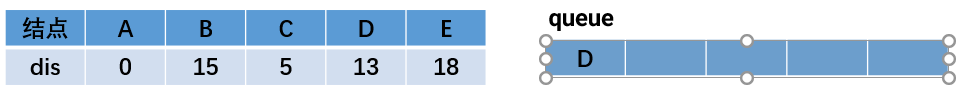

④一直循环,得如下分步:

应用

POJ3169.Layout 链接如下

快点我呀

思路:我们设d[i]为,第i头牛的位置,所以一定有\(d[i]<=d[i+1]\),对于没对关系好的牛,有\(d[AL]+DL>=d[BL]\),对于关系不好的牛,有\(d[AD]+DD<=d[BD]\),讲上面三个不等式处理成差分约束系统可以得到:

\( d[i] <= d[i+1]+0\)

\(d[BL] <= d[AL] + DL\)

\(d[AD] <= d[BD] + (-DD)\)

所以我们在顶点i+1向顶点i连接一条权值为0的边,在AL到BL连接一条权值为DL的边,在BD到AD连接一条权值为-DD的边,由于存在负边,所以使用SPFA算法。

最后,如果存在负圈,则输出-1,如果\(d[N] = INF\)则1-N不可达,输出-2。

若可达且不存在负圈,则输出\(d[N]\)。

AC代码:

#include<iostream>

#include<cstdio>

#include<vector>

#include<queue>

#include<algorithm>

#define INF 0x7fffffff

using namespace std;

const int maxn = 1e3+5;

const int maxm = 1e4+5;

struct edge{

int v,w;

edge(int v1,int w1):v(v1),w(w1){};

};

int d[maxn],cnt[maxn];bool vis[maxn];

int n,ml,md;

vector<edge> G[maxn];

queue<int> q;

void solve(){

fill(d+1,d+1+n,INF);

fill(vis+1,vis+1+n,false);

d[1] = 0;

q.push(1);

while(!q.empty()){

int u = q.front();q.pop();

vis[u] = false;

for(int i = 0;i < G[u].size();i++){

edge e = G[u][i];

int v = e.v;

int w = e.w;

if(d[v] > d[u] + w){

d[v] = d[u] + w;

if(!vis[v]){

if(++cnt[v] > n){

printf("-1");

return;

}

q.push(v);

vis[v] = true;

}

}

}

}

printf("%d",d[n] == INF ? -2 : d[n]);

}

int main(){

int u,v,w;

scanf("%d%d%d",&n,&ml,&md);

for(int i = 0;i < ml;i++){

scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);

G[u].push_back(edge(v,w));

}

for(int i = 0;i < md;i++){

scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);

G[v].push_back(edge(u,-w));

}

for(int i = 1;i < n;i++){

G[i+1].push_back(edge(i,0));

}

solve();

system("pause");

return 0;

}

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号