《计算机网络》第一章 概述

--- --- 课程笔记:学堂在线 《计算机网络》 华南理工大学

1. 常用的基本概念

- 计算机网络:使用单一技术相互连接的自主计算机的互联集合。

注:单台计算机的独立自主性

- 连接介质可以是光纤、铜线,也可以是微波、红外、卫星

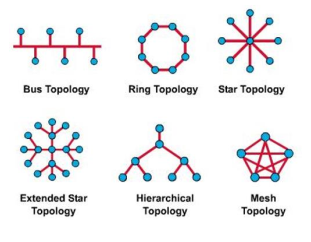

- 拓扑:信道的分布方式(信道:信号的通道)

- 常见的拓扑:总线型、星型、环形、树形和网状

最常见的两种基础拓扑是总线拓扑和星型拓扑

- 协议:一系列规则和约定的规范性描述,它控制着网络中的设备之间如何进行信息交换

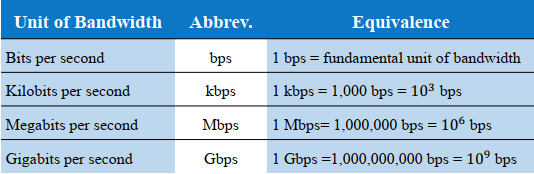

- 数字带宽:指在单位时间内流经的信息总量(单位bps)

- 吞吐量:指实际的、可测到的带宽

受很多因素的影响:

1)网络设备性能;

2)用网的时间;

3)网络拓扑;

4)用户数量;

5)用户计算机性能;

6)服务器

注:数字带宽是理想值,吞吐量才是真实感受到的值。

信息量、带宽和传输时间之间的关系:

1)理想情况: T = S(信息量) / BW(带宽)

2)实际上: T = S(信息量) / P(吞吐量)

- 点到点连接:信源机和新宿机之间的通信由一段一段的直接相连的机器间的通信组成,机器间的直接连接叫做点到点连接。

- 端到端连接:信源机和新宿机之间直接通信,好像拥有一条直接的线路。(虚连接)

- 计算机网络的分类:

按传输介质:

1)有线网络

2)无线网络

按网络大小和规模:

1)PAN (个域网):覆盖范围大概1m左右

2)LAN (局域网):覆盖范围大概1公里,通常覆盖一个校园、一个单位或一个建筑

3)MAN (城域网):覆盖范围大概10公里,通常覆盖一个城市

4)WAN (广域网):覆盖范围大概100公里或1000公里,通常覆盖一个国家或一个洲

5)Internet (互联网):覆盖范围大概1万公里,覆盖范围是全球

2. 参考模型

- 分层的好处:

1)各层工作独立,层之间通过接口联系,降低协议工作的复杂程度;

2)灵活性好,任何一层的改变不影响其它层;

3)每层的实现技术可以不同,减少了实现的复杂度;

4)易于维护,每层可以单独进行调试;

5)便于标准化

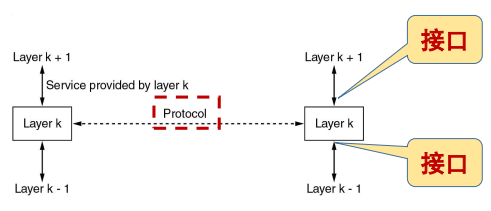

每层只完成自己的工作,只和自己的上下层打交道,但是每层都好像在直接和同层的对方打交道。

- 分层原则:信宿机第n层收到的对象应与信源机第n层发出的对象完全一致。

- 典型分层模型:

OSI 七层模型:ISO 在1983年提出的

TCP/IP 四层模型

- OSI 七层模型:

1)Physical:提供透明的比特流传输(光信号、电信号、无线信号);只关心比特流的传输,而忽略比特流里面的具体内容。

2)Data Link:主要提供介质访问服务,通过物理地址识别通信主机,提供可靠的帧传递,并做差错控制和流控等。

3)Network:核心层之一,它的功能可用地址和最优路径来描述;它负责将每一个分组从原机一路送达目的机。

地址:为通信主机提供标识(IP地址)

最优路径:指路由寻径,每一个中间设备都为达到的分组找到一条最优的路径,并送出

4)Transport:核心层之一,它负责通信主机间的端到端连接

对于TCP来说,还负责提供可靠的传输、差错回复、拥塞控制等额外的功能。

5)Session:它负责通信主机间的会话的建立、管理和拆除(协调通信双方)

6)Presentation:将信息表示为一定形式和格式的数据流(压缩解压缩、加密解密都是这层的任务)

7)Application:主要为各种各样的网络应用提供网络服务(Email\FTP\微信)

注:每一层都完成特定的功能,都利用它下层的服务,为它的上层提供服务。

- TCP/IP 四层模型:

1)Network Access

2)Internet

3)Transport

4)Application

注:OSI和TCP/IP使用的都是分组交换而不是电路交换技术;

- 混合参考模型(五层参考模型) :

是将TCP/IP四层参考模型的网络接入层进行分割,用OSI七层模型的下两层替代

1)Physical layer

2)Data link layer

3)Network layer

4)Transport layer

5)Application layer

3. 数据如何传输

- 数据传输的三要素:发方、收方、信道

- 发方的任务:

封装/打包:将信息打包,从最高层——应用层开始逐渐下行到最底层——物理层

封装的过程是在每一层数据都被加上头部信息,用于传递信息。

以OSI为例:

1)上三层信息被表示为一定格式和形式的数据流(data stream);

2)数据流被传输到传输层,将其分割为适合传输的数据段(segment),并加上段头,段头中包含定位应用进程的端口号等信息;

3)数据段传到网络层,添加分组头部形成分组(packet),分组头部中包含寻址主机的IP地址和其他一些传输需要用到的信息,比如生存周期、长度等;

4)分组再传到数据链路层,添加帧头形成帧,帧头中包含寻址主机所需要的物理地址、校验等信息;

5)帧传到物理层,被转成可供传输的比特流。

- 协议数据单元PDU(Protocol Data Unit): 数据在各层的形式(或者说各层处理的数据对象)

- 收方的任务:

解封装/解包:将收到的比特流解包,从最底层——物理层开始逐渐上行到最高层——应用层,提取出信息

解封装的过程是封装的逆向过程,在每层去掉头部信息,最终还原出应用层的信息。

- 实体:每层中活动的元素

每一层都有一个实体,可能是硬件也可能是软件,它负责实现本层的功能。

- 对等实体(Peer Entity):收发双方对应层上的实体互称

- 虚拟通道/通信:只看发方和收方的对应层,发现收发双方的对应层之间(即对等实体之间)有一根直接的通道(虚通道),沿着这根通道,PDU从发方到达收方。

- 服务、协议和接口之间的关系:

服务就是这一层功能的实现

协议作用于对应层之间

层与层之间有接口,用于服务的调用

(参考模型上的每一层都为它的上层提供服务,以接口的形式提供给上层调用)

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号