视差角计算公式及其推导

(图片来源:《天文算法》)

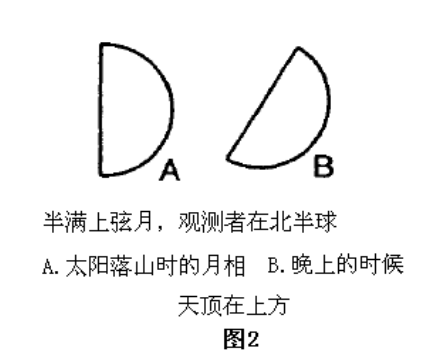

何谓「视差角」?视差角就是天体所在赤道经线和天体所在地平经线之间的夹角,中天之前为负,中天之后为正。就上弦月来说,视差角就是它「倒下」的度数:

(图片来源:《天文算法》)

(注:其实这个例子不大妥当,毕竟黄道经线跟赤道经线的偏差虽然不算太大,但也是有的。不过这个例子是真心很直观,很能说明问题。)

那么怎么计算这个角呢?《天文算法》一书给出了一个公式:

\( \tan{q} = \frac{\sin{t}}{\tan{\varphi}\cos{\delta}-\cos{t}\sin{\delta}} \)

(其中 \(q\) 为天体的视差角,\(t\) 为天体的时角,\( \delta \) 为天体的赤纬,\( \varphi \) 为当地纬度(北纬为正))

但是书上没有推导过程。在这里我们把推导过程补上(以北半球为例):

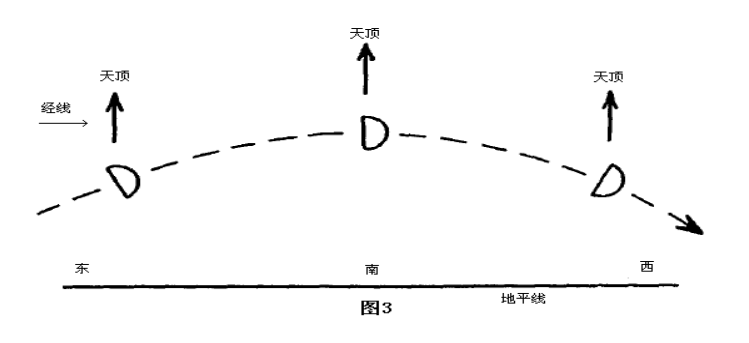

如图,画出天球、地平面、天赤道、平行圈。设天球中心为 \(O\), 北天极为 \(P\), 天顶为 \(Z\), 天体为 \(B\).

作球面三角形 \(BPZ\), 在该球面三角形内,所求角 \(q\) 即 \( \angle{ZBP} \). 由时角的定义易知 \( \angle{ZPB} = t \).

过 \(B\)、\(P\) 作大圆弧 \(BP\) 交天赤道于 \(B'\). 易知弧 \(BP = {90}^{\circ}-\delta\).

由当地纬度为 \(\varphi\) 易知,弧 \( ZP = {90}^{\circ}-\varphi \).

现在,我们已经知道球面三角形 \(BPZ\) 的两边及其夹角,问题是怎么求另一个角。这就比较麻烦。可以先用余弦定理求第三边,然后用正弦定理求出所求角,不过这样一定会算崩。还是把三面角拿出来一步一步推吧:

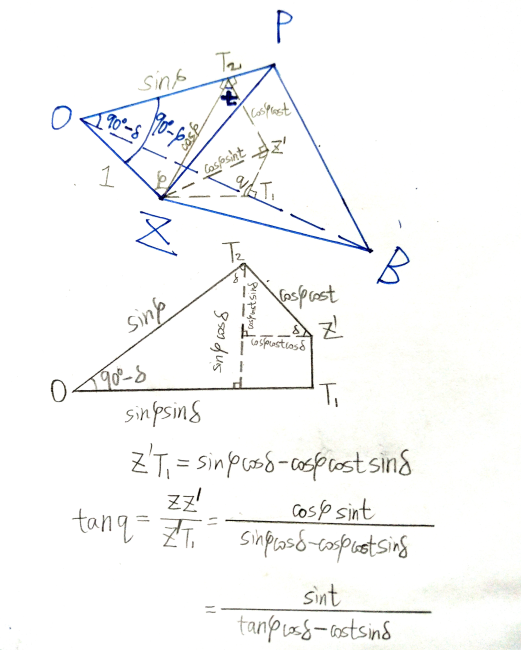

如下图,过 \(Z\) 作 \(ZZ'\) 垂直于平面 \(POB\), 垂足为 \(Z'\). 过 \(Z'\) 作 \(Z'T_1\) 交 \(BP\) 于 \(T_1\), 过 \(Z'\) 作 \(Z'T_2\) 交 \(OP\) 于 \(T_2\). 连接 \(ZT_1\), \(ZT_2\).

跟据球面三角形内角的定义可知 \(\angle{ZT_2Z'} = \angle{P} = t\), \( \angle{ZT_1Z'} = \angle{B} = q \).

这样所有的已知量和未知量就都出现在图上了。接下来从 \(OZ=1\) 开始一步步求出线段 \(ZZ'\) 和 \(Z'T_1\) 的长度,再作比求出 \( \tan{q} \), 就可以得到上文的公式了。这个过程已经写在图里,就不再赘述了。

当天体 升/降 时,(大圆)弧 \(ZB = {90}^{\circ} \), 球面三角形 \(ZBP\) 三边均已知,直接套用余弦定理得:

\( \cos{ZP} = \cos{BZ}\cos{BP} + \sin{BZ}\sin{BP}\cos{\angle{ZBP}} \)

\( \cos{({90}^{\circ}-\varphi)} = \cos{{90}^{\circ}}\cos{({90}^{\circ}-\delta)} + \sin{{90}^{\circ}}\sin{({90}^{\circ}-\delta)}\cos{q} \)

\( \sin{\varphi} = \cos{\delta}\cos{q} \)

\( \cos{q} = \frac{\sin{\varphi}}{\cos{\delta}} \)

在这种情况下,就不需要知道时角 \(t\).(换句话说,升/降 时的时角是可以算出来的。)